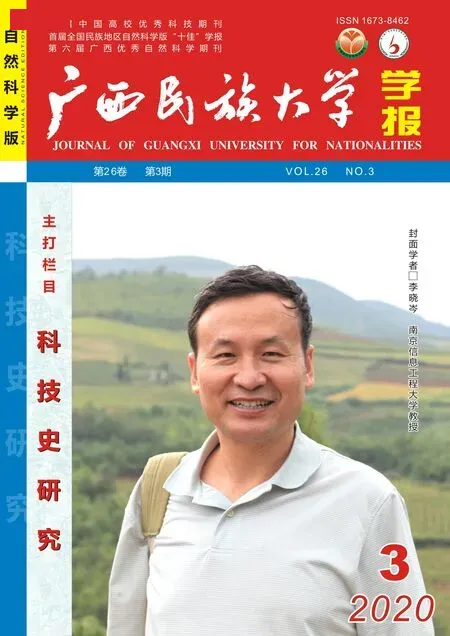

农具图谱视野下的“踏碓”系统考释*

史宏蕾,杨小明

(1.山西大学 科学技术史研究所;山西 太原 030006;2.东华大学 人文学院,上海 201620)

山西作为中国农业文明的发源地之一,其有着悠久的农业历史.农具的发明和使用是农业生产中最为重要的环节,伴随着生产劳作的需求,农业工具的生产效率不断得到提高,粮食生产及加工工具不断细化,得以形成完整序列的农具系统.粮食的谷糠分离过程作为整个生产环节中最后的节点,体现了粮食精加工技术的成熟,其工具包括“杵臼”“踏碓”“风扇车”和“簸箕”.“杵臼”与“踏碓”反复捶打可以使得谷糠分离,“风扇车”与“簸箕”则是谷糠分离技术对原始风能的应用,此处不再详述.除此之外,“杵臼”与“踏碓”还有另一种功能,就是将除去包衣的谷物击打成粉,用来制作食物.“杵臼”与“踏碓”在南方部分地区及东北地区直至今日仍广泛使用,米糕的制作正是使用这一工具完成.此外,还有另外一种粮食精加工工具就是石磨,利用旋转的石磨盘相互摩擦来碾碎谷物,使其成为齑粉或面浆.无论是踏碓,还是石磨,其工作原理虽有不同,但二者对粮食的加工成形效果,却殊途同归.

1 “杵臼”的系统样式发生

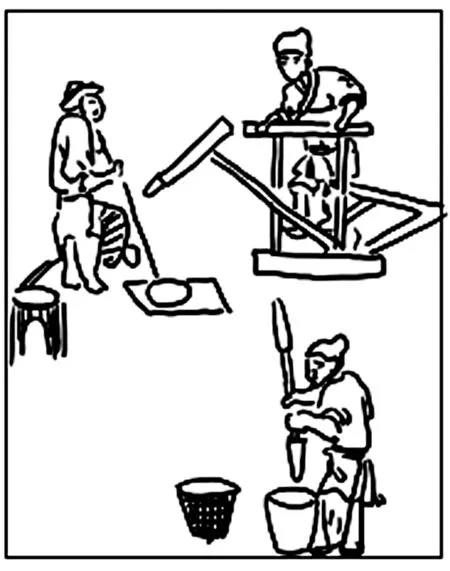

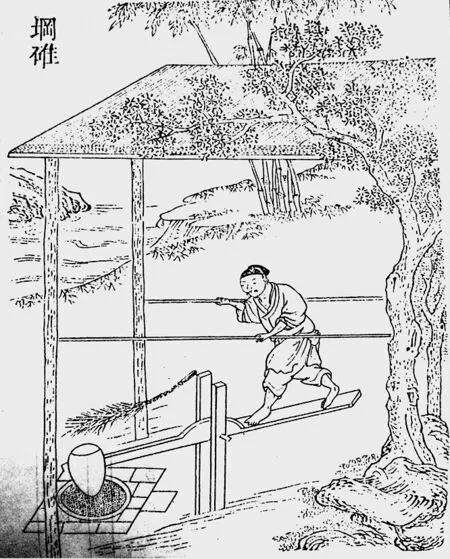

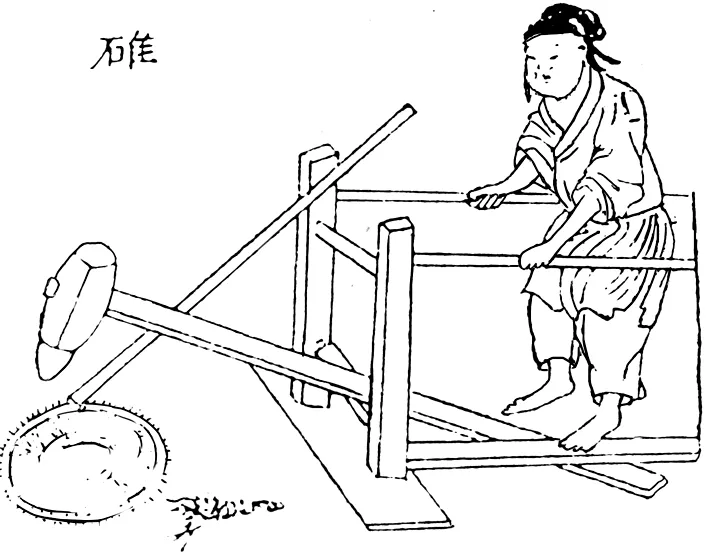

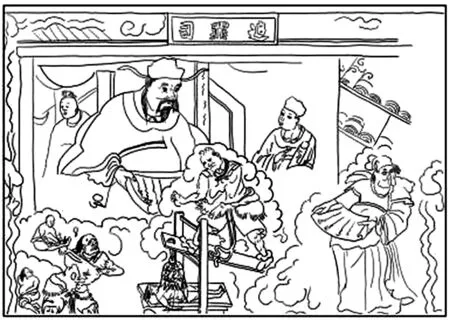

谷糠分离的最初工具为“杵臼”,是人们最早加工谷物的工具之一.作为“踏碓”的原始形态,最初是用木棍直接捶打谷穗使之脱粒,而后逐渐成为利用人力来捣制粮食的舂打工具.最早的“臼”就是在地上挖一个圆形的坑,将谷物倒进坑中进行舂打,最早的杵就是一根粗木棍.石质的臼用来盛放谷类,捣制的木杵有两类,一类是椭圆形滴水状木棒,另一类一头为滴露状,一头安装有用来平衡的石坨.这种工具的组合可以称之为碓,从《通考》(图1)、《农书》(图2)及《天工开物》(图3)都能觅得描绘细致的图像.[1]分析图像可以得出,此种工具的由来,显然是早期从木棒击打粮食中获得灵感.《易经》记载:“神农氏设,黄帝尧舜氏作,断木为杵,掘地为臼,杵臼之利,万民以济.”而石臼的产生代替了初期地坑,区别于泥土混杂的情形,极大地改善了粮食的收集状况.在《通考》的图像中(图4),舂臼的旁边就有萝筛,是用来选取谷物进行反复脱粒的工具.“臼”的形成经历了兽皮、麻布、木臼等形式,[2]到石臼这一过程可以追溯到7000年前江浙地区的河姆渡时期;北方对杵臼的使用则是在6000年前的仰韶文化,因劳作效率的不断提高,石杵与石臼这一搭配被广泛使用;到了龙山文化,更是将早期简单的石磨摒弃,开始完全使用碓.[3]山西芮城东庄、翼城枣园村和柳林县杨家坪村(图5)都发现了新石器时期的石杵臼,汉代崇尚厚葬之风,因此墓室当中有大量的生活用品和生产工具,碓房是东汉墓室中常见的陪葬品.尤其是东汉中晚期,此物在豫北和三门峡地区更是多见出土,在河南灵宝出土的陶双碓磨坊,说明这一时期“踏碓”的使用非常广泛.[4]而河北赵县各自村的汉代双人绿釉踏碓俑向我们展示了踏碓并非单人作业机械,同时还确立了中国最早的单栏杆扶手式“踏碓”.[5]汉代“踏碓”的多样性结构完全打破了我们的认识,即所谓的以时间为序的农具演化顺序.

图1 碓Fig.1 Pedal threshe

图2 舂臼Fig.2 Pestl

图3 杵臼与碓Fig.3 Pedal threshe and pestl

图4 舂臼图Fig.4 Pestl

图5 山西柳林杨家坪石臼Fig.5 Yangjiaping Stone Mould in Liulin,Shanxi

2 “踏碓”的系统样式发生

山西北部的大同作为北魏都城,一度成为北方经济繁荣之地,鲜卑族的游牧文化进入此地后与汉地的中原农耕文化相互结合,创造了极为发达的农业技术,杵臼的大量使用极大地改善了粮食精加工状况.同时在北魏统治期间,山西北部崇尚佛教,大兴土木,开凿了一定数量的巨型石窟,并且在墓葬当中也效仿汉人,因此留下了极多的陶俑壁画.在大同市富侨垃圾焚烧发电厂出土的北魏壁画墓(图6)与大同二电厂出土的北魏陶踏碓俑(图7),两者对“踏碓”工具都进行了细致地刻画.这一时期的“踏碓”,在杠杆机械的应用上已经非常的合理,但“踏碓”整体的结构还比较简单,其采用犁式框架,动力臂的设计采用前重后轻的踏板式结构,使得在作业时频次更高.“碓锤”设计为嵌入式结构,下方的石臼较浅,但整体设计十分的精巧,动力臂与地面的距离设计极近,可见并不能将碓锤过高地抬起.因此,其产生的下击力量并不是很大.

山西北部黍类作物极多,因此,这类“踏碓”应该是加工一些谷类作物.北魏壁画中描绘的“踏碓”,显然在样式上发生了更多变化,其支架仍然位于碓架中央;手握之处则是去掉了犁式弯梁设计,采用了横栏式支架,增加了手的把握位置;踏板采用了前后粗细一样的杠杆式设计;碓锤位于最前端,采用了“L”形结构.这种设计类似于今天自行车的弯把设计,而且的确是实现“踏碓”站立作业的一种很好的支撑方式.

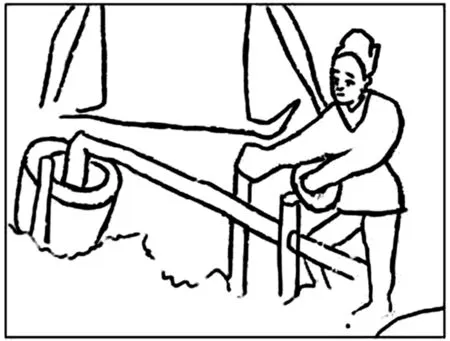

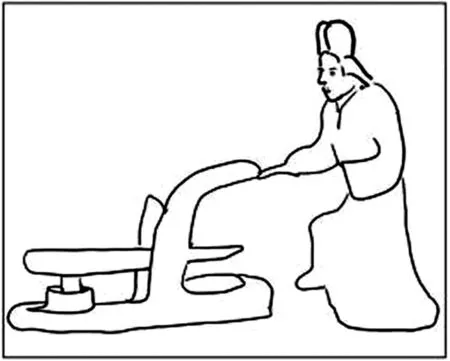

晋中出土的隋代陶碓(图8)与唐代陶碓(图9)却是非常低矮的碓架设计,尖状的扶手基本为站立式,起不到支撑作用.此时,由于北方游牧民族将坐具传入中原后,碓机因此改变为坐式作业.[6]59这类说法虽然有着一定的历史依据,但是汉代碓杆的尾部非常短,如此靠后的支点,显然用脚踩会非常费力.如果施力方式为坐姿,既然不能脚踏,是否可以依靠坐在碓杆上进行上下运动来实现舂碓?由此,碓机应当称之为“坐碓”.此类碓机在明代演化为将机架抬高、座位设计为离地约50 cm的单栏杆,在《便民图纂》中有详细绘制.

在原始社会,山西地区更是选取优良的花岗岩来制作杵臼,精细雕刻、装饰美观也是这一时期的特点.大同出土的北魏时期的石臼(图10)在造型上借鉴了鼓形的外观,采用了上圆下方的设计,脱离了早期深臼的样式,拿取谷物更加方便,周身的斜线装饰更显精巧.[7]杵臼的外形在随后的演变中更加趋于小型化,原本主要以粮食加工为主,后期则在厨房和药房材料加工中大放异彩,可谓是杵臼支系的焕彩.杵柄的材质多是使用质地坚硬的木材,更加省力、便捷.在施力方面,大部分杵臼为单人作业,也有一部分则是轮换捶打作业(图11),石臼的工作面积也进行了扩大,因此在效能环节得到了进一步地提升.

图6 山西大同富侨电厂北魏壁画墓Fig.6 Murals of the Northern Wei Dynasty at Fuqiao Power Plant in Datong,Shanxi

图7 山西大同二电厂北魏陶踏碓俑Fig.7 Figures of the Northern Wei Dynasty at Datong No.2 Power Plant in Shanxi

图8 隋代张胜墓陶碓Fig.8 Pedal threshe from the Tomb of Zhang Sheng,Sui Dynasty

图9 唐代山西长治王琛墓出土陶碓Fig.9 Pedal threshe from the Tomb of Wang Chen in Changzhi,Shanxi,Tang Dynasty

图10 山西大同出土的石臼Fig.10 Stone mortar unearthed in Datong,Shanxi

图11 明代《便民图篆》踏碓与杵臼Fig.11 Pedal threshe and pestl in BIAN MIN TU ZHUAN

3 农具图谱视域下的“踏碓”图像系统

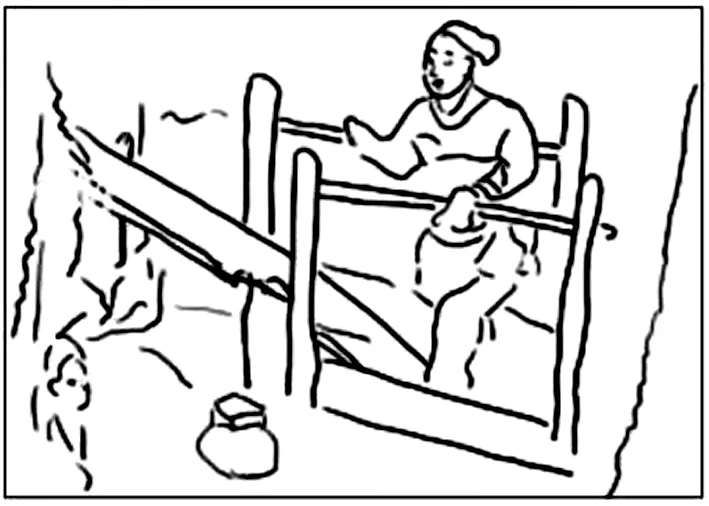

即便有多人作业的手工杵臼,虽然能增加工作效率,但手工驱动显然是极为费力的.后来,利用杵臼的击打脱粒原理,“踏碓”在驱动力得到改良的情况下应运而生.首先,施力部分由手变为脚,驱动力变大,因此能够承接更大的重量.杠杆的使用代替了传统的手工击打方式,输出的力量增大,也更为省力.这也是区别于杵臼的技术核心,即改变了用力部分,同时对器械的位置也进行了固定.[6]136此外,由于杵臼为单纯的手持式站立作业,在加工过程中需要将身体略躬,因此手工作业时更加费力.而脚踏式碓机完全由脚部施力,并且有可供身体平衡的扶杆,这种设计在一定程度上缓解了长期站立的疲劳,保证了杵臼作业的连续性.从几大农书典籍的图绘中可以看出,“踏碓”的结构由杵杆、臼席和杠杆支架三部分组成,此外,还有一件翻动粮食的竹竿或者是带有圆形栏圈的拨杆(图12)并不能算作其中部件.几部著作的不同之处主要有以下几点.

(1)《通考》中的杵头为平底状,其作业面更大,但强度小于《农书》和《天工开物》的尖状设计.从加工方法来说,平底更加适合豆菽类脱粒,而杵端略尖则适合稻黍类脱粒.

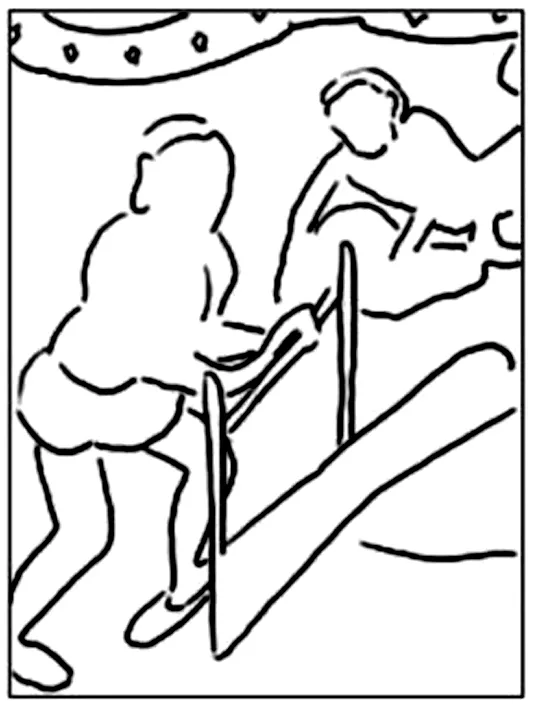

(2)杠杆的设计,《通考》(图13)、《全书》(图14-1、图14-2)、《集成》(图15)图绘中的杵杆位于支点的中心位置,因此力臂与重臂相等.虽然在踩踏过程中不需要大力施压,但杵头升高位置较低.而《天工开物》与《农书》中绘制的杵杆并非在中心支点,前端的重臂长于后端的力臂,虽然需要大力施压,但杵头升高能够产生较大的下砸力,因此也很合理.在汉代出土的陶釉踏碓中,还有力臂大于重臂的设置,这是为了更加省力而进行的杠杆调节.而《全书》中的“踏碓”最具代表性,从图式(图14-2)来看,F1·L1=F2·L2,L1>L2,F1 (3)《便民图篆》中的“踏碓”与其他农书中呈现的并不完全相同,碓架的框架虽然相近,但取消了前扶手与两侧的扶手,取而代之的是在碓架后侧位置增加了横梁设计.这样,施力者可以完全坐在上面进行脚踏作业,这在设计中是完全符合现代人机工程学的一种创新理念.技术的变革正是在每一次的内部提升中逐渐完善,而变革的方式也并不完全相同,有加工方式的改观,也有为减轻劳动强度、缓减作业疲劳的设计,而《便民图篆》的踏碓设计显然属于后者.自秦汉以来,“踏碓”的左右或前端扶手都是其碓架的基本构造,站立作业成为“踏碓”的主要工作方式,这一小的改变即是对劳动者的尊重,同时也是对技术人性化的应用. 在“臼”的设置上,完全放弃了石质臼槽这一样式,取而代之的是以草编圆形或方形平面席状的臼面.这样有杠杆与杵头榫接的装置在工作中完全不会受到干扰,而且平坦的工作面能够铺放更多的粮食,浅层的粮食在捶打之后更容易翻动,间接地提高了工作效率. 臼与杵地结合在早期有木质、石质之分,《便民图篆》中的轮替舂米采用了缸臼,增加的受力面和加工深度是石臼无法比拟的.与踏碓结合产生出一种新的高效加工机械为缸臼,他采用了相同的杠杆原理,但杠杆的支点得以提升,两侧的扶手提升到了施力者肩部位置,这样的工作方式必须由单脚施力改为双脚踏板,全身施力.因此,获得了更大的加工动力.从《通考》的缸碓中可以看出,支点离地有60~70 cm,施力者腾在空中,缸臼则是深埋地下,碓架部分进行了精简,两侧的扶梁与遮蔽风雨的草棚相连,提高了稳定性,同时也确保了高度. 无论是“踏碓”是“缸碓”,还是以最为简单的杠杆原理和物体平衡原理进行作业的农具,其中技术的每一次提升都是为了更好地将杠杆原理应用到极致,在简单朴实的加工条件之下派生出如此多样的击打类脱粒方式,令人叹服. 图12 《天工开物》缸碓图Fig.12 Pedal threshe in TIAN GONG KAI WU 图13 《通考》缸碓图Fig.13 Pedal threshe in TONG KAO 图14 -1 《全书》碓Fig.14-1 Pedal threshe in QUAN SHU 图14 -2 《全书》踏碓的受力图Fig.14-2 Force diagram of pedal threshe in QUAN SHU 图15 《集成》碓Fig.15 Pedal threshe in JI CHENG 图16 《农书》碓Fig.16 Pedal threshe in NONG SHU 图17 山西屯留宋村金墓壁画踏碓图Fig.17 Tomb Murals in Song Village,Tunliu,Shanxi 从晋南、晋中、晋北地区的遗存来看,“踏碓”的样式成形时期是在汉代.南北朝时期,根据当地粮食作物的加工要求形成了缸碓一体的可移动式“踏碓”,“晋北地区由于干旱瘠薄、无霜期短,这一环境正是黍稷主要的生长环境”.[9]同时,山西北部地区历来有喜欢吃“油糕”一类食品的习惯,其必须经过舂捣.因此,“踏碓”作为精细食物加工环节中重要的粉碎手段,在古代山西北部地区应该是非常普及的工具. 在山西大部分寺观壁画表现农业题材的场景里,并没有关于“踏碓”工具的描绘,但在晋北和晋东南地区,都有关于“踏碓”的图像绘制在地狱场景中.朔州市怀仁县崔府君庙(图18)和朔州市山阴白台寺(图19)是两处明代晚期表现阴司地狱题材的佛道壁画.山阴白台寺东壁外墙基本坍塌,残存有数幅佛教十大阎罗壁画,其中上部第四幅为六殿卞城王,题记为:“碓倒浆小地狱”.从图像来看,这种装置正是利用“踏碓”改造而成.图中的小鬼脚踩碓杆一端,支架装置安装于碓架前端的下方横档部分,地臼部分没有设计,取而代之的是用来放置受难的鬼魂.此外,杵头的变化极大,由于宗教的功能宣讲,原本用来敲击粮食的长锥形杵头被更换为锯齿状击碎鬼魂身体的大钟,虽然工作内容相差甚远,但显然力学原理是相同的. 崔府君庙表现的内容是幽冥七十二司,在其北壁“追罪司”一图中绘有一种装置基本与农具“踏碓”相仿,但细观之下,却又不完全相同.首先,碓架支点设计在上部横档处,两脚施力,同时踏于踏板之上,这完全是缸碓的工作方法.最为显著的外观结构是碓杆,“踏碓”在各类文献中都是描绘为较细的杠杆,这样就不会增加过多的重量来使其踩踏费力.而缸碓则不然,宽阔的踏板能够保证施力者站立其上的稳定性,崔府君庙的杠杆踏板正是采用了这种设置.在结构上,其两侧高扶手的设置是他区别于传统缸碓的主要表现. 通过对崔府君庙宇(图20)、白台寺(图21)的“踏碓”图像进行受力分析后发现,F1·L1=F压·L2,L1代表了阻力臂,L2代表了动力臂,L2>L1,F1>F压,动力臂的延长使得杠杆的升降更加轻松,显然这种装置属于省力杠杆.虽然短小的阻力臂使得作业加工面极为局限,但省力杠杆的设计适用于更多人群. 白台寺“踏碓”虽然在碓架的结构上不尽相同,但碓杆的设置均为等臂杠杆结构.从施力方来看,都是单脚踩踏作业,崔府君庙壁画中的恶鬼手中同时还多了一根拉紧的绳索,一端系在杠杆开始处,这无疑增加了杠杆上升时的动力,在等臂式杠杆基础上多了一种辅助拉力,自然在提升时省力不少.公式如下(图20):F拉·L3=F'·L1+F·L2,由此可见,改良的杠杆确实在提升环节更加快捷,但毕竟这种装置存在于佛教壁画中,在现存的“踏碓”中并没有见到增加了拉力的装置,是否确实存在有待考证,但却为“踏碓”的多样性表现提供了一种可能. 图18 怀仁崔府君庙追罪司连体式缸碓Fig.18 Mural with hell theme in Huairen 图19 山阴白台寺连体式踏碓Fig.19 Mural with hell theme in Shanyin 图20 崔府君庙壁画连体式“缸碓”力学分析图Fig.20 Force diagram of pedal threshe in Huairen Tomb Murals 图21 白台寺壁画“踏碓”力学分析图Fig.21 Force diagram of pedal threshe in Shanyin Tomb Murals 崔府君庙和山阴白台寺壁画中两架“踏碓”的不同之处主要有两点:第一,碓架踩踏部分都是采用了前栏式扶手设计,基本样式与《全书》中的“踏碓”相仿,与《农书》《通考》中的侧向双栏杆扶手不同.《全书》是明代最具代表性的百工全书,这幅前栏杆踏碓在书中并没有收录在“农业卷·谷物加工”当中,而是出现在第四卷“皮油造烛法”里,文中详细讲解了利用乌桕子制蜡的技术.在乌桕子蒸煮过后进行了舂捣,描述了臼的尺寸为一尺五寸深,碓身为石质,约40斤重,主要用来捣碎乌桕子,这是一种大戟科植物的种子,质地比较坚硬,捣碎后提取蜡质进而制成灯烛.[10]这是关于“踏碓”工艺非常细致地记录.《全书》印于明晚期崇祯年间,虽然属于江西地区的“踏碓”,但从山西本部壁画的记录来看,应当是具有代表意义.从《全书》中也可以发现,“踏碓”的工作内容非常多样,能够舂捣的物体较为广泛.由于单栏杆非常简便,此种“踏碓”在明代非常流行.其优势在于减少了占地面积,但由于缺乏整体式框架,稳定性相对要欠缺一些.另外,中轴支点的位置,采用了一上一下的高低支点,《农书》等古籍中只有低支点的装置,并没有超过扶手栏杆中间位置以上的支点,是否属于臆造不得而知.但辅助式绳拉设计非常巧妙,高支点势必会获得极大的下砸力,可以舂捣更加坚硬的物体.这两架“踏碓”与敦煌莫高窟第465窟的元代“踏碓”结构相仿,单栏杆连体式设计在结构上极为简单,碓杆安置于扶手架下方.[11]由于壁画不能够展示下部连接处结构,只能够推测出碓杆的连接结构.其采用了等臂杠杆,并且属于起落式运动,人力脚踏势必会产生较大的动力,另外由于碓头重力的原因,会产生一定的阻力影响碓头的垂直下落.因此,必须在碓杆中心连接部分设置可移动式连接点,而不是搁置在扶手栏杆之上.白台寺壁画中的“踏碓”基本是沿用了等臂式设计,是其主要样式;崔府君壁画宽碓杆,省力式设计打破常规,却也有着一定的原理支持. 山西省高平市城东南的定林寺为元代建筑,东配殿南北两面墙的壁画同样是关于十殿阎罗与地狱诸鬼的图像,为明代所绘.在南壁下方左手边第二幅图《饿鬼踏碓图》(图22)中描绘了一名饿鬼脚踏木碓的情景.题材与前两幅踏碓图并没有过多的不同,“踏碓”的架体与崔府君庙追罪司“缸碓”相近,采用了前栏杆式的稳定支撑,但在物理的杠杆作用上却有着较大的差别.首先,中心支点被转移在距离手扶栏杆较远的位置,支点采用了四柱支撑的结构,这一改变将踏板与支撑架分离,提高了稳定性,独立的踏板更加的灵活牢固,减少了身体带来的影响.此类“踏碓”图设计在敦煌壁画中也有描绘,莫高窟第61窟的五代“踏碓”图(图23)与榆林第3窟的西夏“踏碓”图(图24)都是此类分体式结构.在扶手的设计上,都是采用单栏杆前扶手设计,轴的变化是最大的亮点,采用了圆柱形滚轴设计减少了碓杆的摩擦力,分体式设计则提高了脚踏碓杆的稳定性,不会受框架式矩形扭力的影响.王进玉认为,从敦煌的五代、西夏、元代三幅“踏碓”图来看,以西夏“踏碓”(图25)最为灵活,“轴木可以随横板灵活转动,从而提高了舂米的效率.”[11]218这种分类法,并没有按照结构的变化进行区分,而定林寺立柱式圆轴设计与敦煌五代和西夏“踏碓”都是属于此类结构,这种设计结构更加简单,充分利用了滚轴转动的灵活性,极大地提高了作业能力. “踏碓”和“缸碓”的工作方式都属于间歇式击打,杠杆的灵活应用使得这种粮食加工工具成为最简单的机械设备.支点的变化用来调节杠杆结构与力学关系,而对于其平衡原理的掌握则是依靠施力者自身的配重与位置变化进行调节.壁画中没有设计相应的扶手,其结构样式则完全从原始“踏碓”造型中脱颖而出,怀仁崔府君庙追罪司“缸碓”与山阴白台寺“踏碓”及高平市定林寺“踏碓”并没有走出其农业生产工具的基本形制.即使“踏碓”或者“缸碓”成为“地狱世界”的一种刑具,但内核并没有发生变化. 图22 定林寺分体式“踏碓”Fig.22 Mural with hell theme in Dinglin Temple 图23 五代“踏碓”Fig.23 pedal threshe in Five Dynasties period 图24 长治故县村宋代壁画墓“踏碓”Fig.24 Murals in Guxian Village,Changzhi,Shanxi 图25 西夏“踏碓”Fig.25 Pedal threshe in Western Xia period 为便于了解“踏碓”的发展历程,笔者对其做了分类统计,见表1.“踏碓”作为粮食生产加工工具,频繁地出现在描绘地狱世界的壁画中,其有着强烈的工具属性. 第一,由于采用了脚部施力的方式,能够带起更大的碓锤,“踏碓”在简单机械设备中属于高强度地击打设备,通过脚部施力能够产生极大的下击力量.这在一些谷物加工过程当中十分重要,而地狱世界引据此工具的作用,正是因为它能将物体粉碎,甚至齑粉状,其力量是巨大的,以达到骇人的效果.“踏碓”被设计成为各类刑具是不二选择. 第二,杠杆的随意调节能够满足各个年龄层次的工作人群.在汉代出土的明器陶碓中发现,单栏杆扶手并不是出现在元代以后,汉代的“踏碓”就有这种样式.但大部分唐代之前的碓架更加简便,手扶的部分被设计为两个尖状物和方形碓架,这是不利于站立式作业的.结合这一时期人们的生产状况,晋中地区唐以前的碓机应该属于“坐压式”,而非“脚踏式”,但雁北地区北朝的碓机显然已经进入“踏碓”行列.而在太原出土的隋代陶碓明器当中有向后的尖状物的设计,实则是方便工作人员侧握.隋唐时期的碓架与汉代相比并没有过多的革新,粗重的碓杆本身会产生较大的重力,这使得在作业时更加辛苦,而且杵臼与碓架整体的设计增加了制作的困难.唐代之后,碓架开始走向轻量化设计,人们可以在作业中进行短暂休息,等臂碓杆的宽窄设计是单脚施力和全身施力的关键,类似跷跷板的工作方法更有一种游戏的参与感,削弱了高强度生产中的心理疲劳. 第三,与大同北魏的陶踏碓相比,碓杆并没有做前后的变化,而碓架的高身设计显然是为了获得更大的下击力,这在一定程度上降低了踏碓作用频次,却增加了击打的力量.山阴白台寺“踏碓”的辅助绳索是实现重击的重要辅助手段,这种“踏碓”在现今没有遗存,因此这也正是壁画图像在科技史记录中的重要作用.人们对于“踏碓”的施力方法,显然可以手脚并举,颠覆了传统粮食加工机械的单一化设计.这三幅明代踏碓图工作原理基本相同,虽然与同时代《农书》上的“踏碓”有着一定的结构区别,但是其简便的工作方式正是适用于当地黍稷类作物加工的作业机械.“中国粮食加工工具在宋、元时期已经基本定型”.[12]明代的“踏碓”仍然在地域作物的加工作业中进行着优化和微调,这些结构的变化以增加农机效率、方便人员操作为主要目的,这也是粮食精细化加工的一种典型性变革. 表1 “踏碓”分类表Tab.1 Classification Statistics of pedal threshe 续表1 “踏碓”分类表

4 壁画中“踏碓”的图像系统

4.1 明代单栏杆“踏碓”系统工作原理

4.2 分体式“踏碓”的系统工作原理

5 余论