双层预应力混凝土箱梁薄壁截面受力分析

孟天昌

摘 要:为了研究双层预应力混凝土箱梁薄壁截面的结构受力及动力特性,本文以某跨河大桥设计为背景,结合工程实例,采用空间有限元分析软件建立模型,分析短暂状态和持久状态下结构的应力分布规律及承载能力。其间通过分析计算结果,针对双层预应力混凝土箱梁结构断面设计中需要注意的问题提出建议,为以后类似工程设计提供参考。

关键词:双层桥;预应力混凝土箱梁;薄壁截面;有限元

中图分类号:U441文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)32-0100-03

Abstract: In order to study the structural force and dynamic characteristics of the thin-walled section of the double-layer prestressed concrete box girder, this paper took the design of a river-crossing bridge as the background, combined with engineering examples, and used the spatial finite element analysis software to establish the model and analyze the stress distribution law and bearing capacity of the structure in the transient state and the persistent state. In the meantime, through analysis and calculation results, suggestions are made for the problems that need attention in the design of the double-layer prestressed concrete box girder structure, thus providing reference for the design of similar projects in the future.

Keywords: double-layer bridge;prestressed concrete box girder;thin-walled section;finite element

預应力混凝土连续梁桥是目前常见的经济性桥型之一,广泛用于城市交通建设中。随着我国经济的发展,城市开发密度增加,土地资源日益稀缺,同时城市人口不断增长,交通需求不断提升,桥梁设计需要考虑在有限的建设空间里提高使用率,于是双层桥成为设计师常用的一种相对较新的结构形式。双层桥不仅减少了土地占用面积,还利用自身结构高度范围内浪费的空间,具有空间利用率高、造型美观、造价节约、通行安全等优点。常规双层桥主梁结构形式有预应力混凝土箱梁、钢箱梁、钢桁梁等,下层桥面常规采用下挂桥面板、钢挑梁、混凝土挑梁等形式[1-3]。

对于上层机动车、下层非机动和人行的双层桥,上层桥面采用箱梁顶板及悬挑的翼缘板,受力情况同常规连续梁桥的桥面结构受力,已经广泛使用。下层桥面采用下挂桥面板,受力清晰,但使用过程中,上层机动车行驶造成震动较大,舒适性较差。下层桥面采用钢挑梁形式,常规腹板内需要预埋钢套箱,对于较大的悬挑腹板,内侧对应主肋还设置肋梁来加强腹板刚度,而且钢挑梁后续养护工序复杂。下层桥面采用混凝土挑梁,可以与主梁同步浇筑,整体性好,且混凝土挑梁刚度较大,行人通行舒适性较高,造价较低且后期养护成本低,但混凝土挑梁外伸过大,受力复杂[4-5]。本文以工程实例为背景,通过有限元软件计算,对结构受力复杂的部位进行分析,为以后类似工程设计提供参考。

1 工程概况

某跨河大桥主桥采用三跨等截面预应力混凝土双层连续箱梁,采用挂篮悬臂浇筑施工,跨径组合为67 m+86 m+67 m,主梁梁高为5 m。上层为机动车道,双向六车道,宽为24 m,下层为非机动车道和人行道,宽为4.5 m。

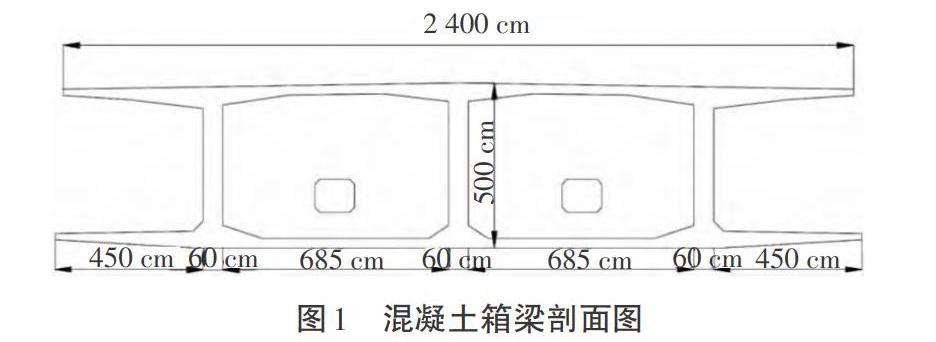

主梁采用单箱两室断面,桥面横坡沿箱梁结构横向变化设置。顶板悬挑长度为425 cm,端部厚度为20 cm,根部厚度为65 cm;底板悬挑长度为450 cm,端部厚度为20 cm,根部厚度为50 cm。顶板宽为2 400 cm,厚度为28 cm;底板宽为2 450 cm,厚度为28 cm;中支点处加厚为70 cm,边支点处加厚为60 cm。跨中处腹板厚均为60 cm,中支点处加厚至120 cm,边支点处加厚至75 cm。主梁采用三向预应力体系,均采用[ΦS]15.20 mm高强低松弛预应力钢绞线和群锚体系,其中箱梁顶、底板横向悬臂钢束均采用15-3型[ΦS]15.20 mm高强低松弛预应力钢绞线,锚下控制应力均为[σcon=0.72fpk],对应设计的锚下张拉控制力为562.5 kN。混凝土箱梁剖面图如图1所示。

2 有限元模型

主桥存在薄壁和厚壁两种标准截面,厚壁截面相对于薄壁截面对腹板和底板进行了加厚。从截面尺寸不难看出,厚壁标准段截面的刚度大于薄壁标准段截面,因此在截面抗变形验算时选用薄壁截面进行计算。标准段框架的变形主要体现在梁顶板变形和非机动车道挑梁变形,具体的变形形态主要与车辆荷载的横向加载位置和人群荷载的布置有关。因此,细部分析时主要集中在横截面变形和抗裂验算。

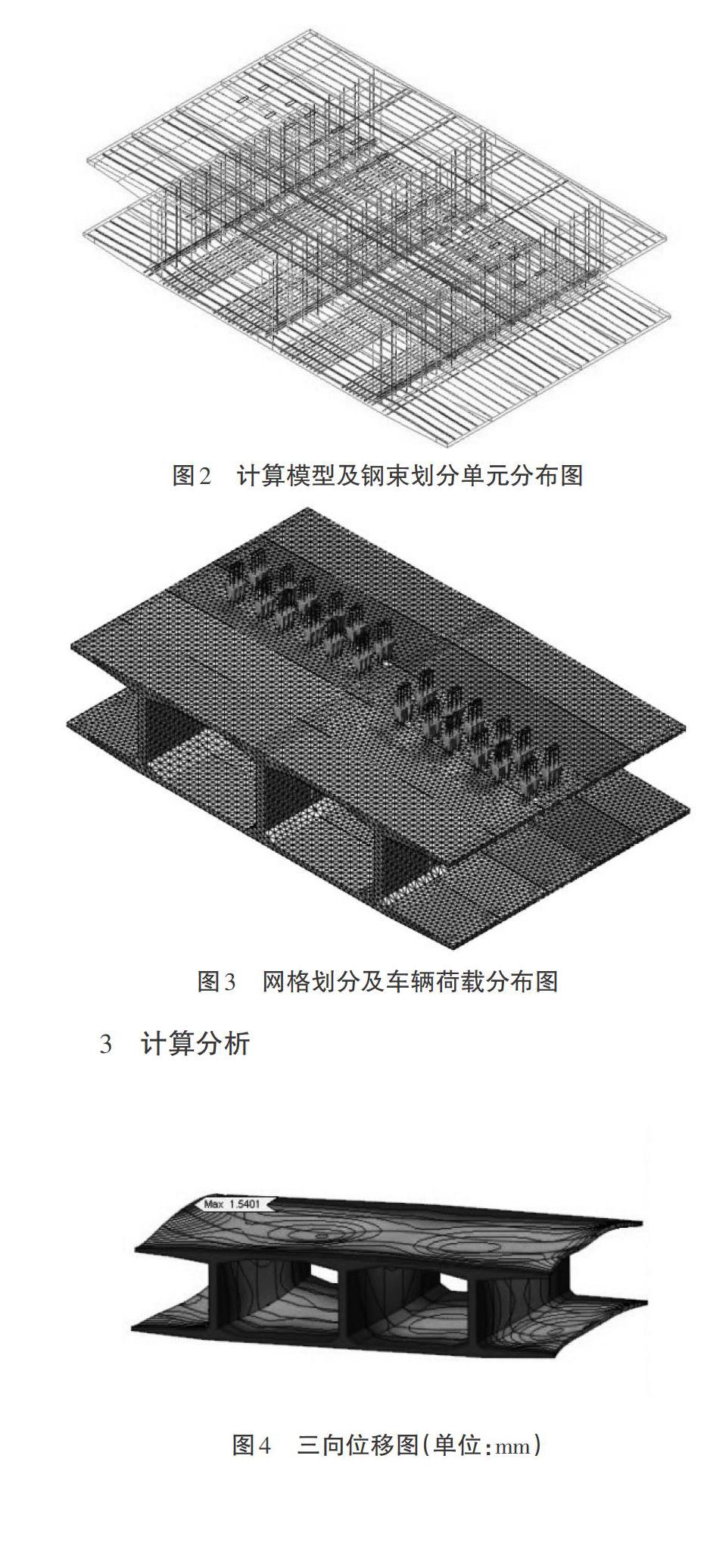

为消除边界条件对计算目标构件的影响,建模时选用取的节段长度为15 m。主梁混凝土部分采用自由网格划分,网格尺寸控制在0.3 m以内。预应力束线网格划分尺寸控制在0.2 m以内,考虑横向、纵向和竖向预应力束的布置并按要求模拟单端和两端张拉。网格划分前,使用印刻功能将车轮按最不利情况布置在梁顶面。纵桥向标准车后轮布置于有限元模型跨中位置处,横桥向车辆荷载采用偏载布置。有限元模型中含5个标准节段,主要分析跨中节段的变形及受力,模型边界条件为固结。计算模型及钢束划分单元分布如图2所示,网格划分及车辆荷载分布如图3所示。

3 计算分析

下面分析研究主梁薄壁段截面在运营期最不利荷载作用下是否会发生结构破坏。主要验算内容为正截面的法向拉压应力和斜截面抗裂验算。

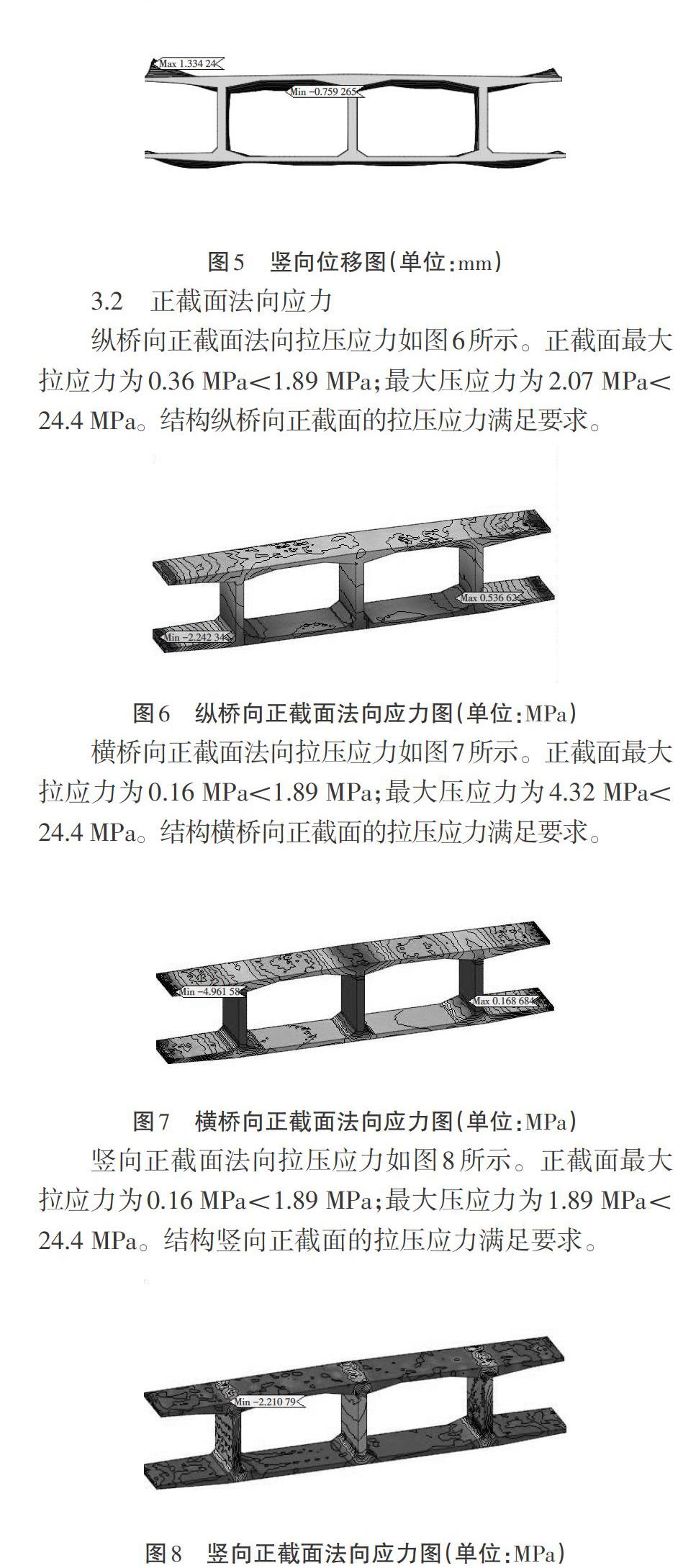

3.1 结构变形

通过图4可以看出,主梁薄壁标准段截面在该工况下的三向位移的最大值发生于上翼缘端部,数值为1.54 mm。在偏载车辆荷载作用下,主梁的变形形状呈非对称,上翼缘变形受车辆荷载影响较大。图5为模型竖向位移图,不难看出成桥状态下竖向位移最大值发生在跨中节段上翼缘端部,位移值大小为1.33 mm;最小值发生于下翼缘靠近梗腋位置处,该处的位移值大小为0.76 mm。

3.2 正截面法向应力

纵桥向正截面法向拉压应力如图6所示。正截面最大拉应力为0.36 MPa<1.89 MPa;最大压应力为2.07 MPa<24.4 MPa。结构纵桥向正截面的拉压应力满足要求。

竖向正截面法向拉压应力如图8所示。正截面最大拉应力为0.16 MPa<1.89 MPa;最大压应力为1.89 MPa<24.4 MPa。结构竖向正截面的拉压应力满足要求。

3.3 斜截面抗裂验算

结构抗裂验算主要关心的数据是构件的主应力,对于现场浇筑的A类预应力构件,当斜截面主拉应力[σtp=0.5ftk]时,其满足抗裂要求。该模型的最大主拉应力图如图9所示,可以看出,由于承受三向预应力的作用,箱梁应力分布复杂,不考虑锚固区局部影响,最大主拉应力为1.71 MPa>0.5×2.74 MPa=1.37 MPa。

4 结论

本文以某跨河大橋设计为背景,结合工程实例,通过有限元模型计算分析了双层预应力混凝土箱梁框架结构的结构受力及动力特性,发现薄壁箱梁截面的刚度较小,受预应力荷载及车辆荷载作用时易发生变形。在运营期最不利的荷载作用下,通过合理设置预应力钢束,框架结构的变形、正截面和斜截面应力基本满足规范要求,仅局部存在斜截面拉应力超限现象,从超限应力分布图可以看出,超限区域占总体积的比重较小,车轮荷载的偏载作用对竖向预应力产生的腹板顶缘的拉应力超限区域有加剧的作用。以后同类工程设计可参考本文,双层预应力混凝土箱梁薄壁截面设计要合理设置顶、底层横向应力,同时腹板内竖向预应力有很重要的作用,薄壁截面各梗腋连接处宜加强普通钢筋的布置,防止拉应力局部超限而导致混凝土结构开裂。

参考文献:

[1]住房和城乡建设部.城市桥梁设计规范:CJJ 11—2011[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[2]交通运输部.公路桥涵设计通用规范:JTG D60—2015[S].北京:人民交通出版社,2015.

[3]交通运输部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范:JTG D62—2018[S].北京:人民交通出版社,2004.

[4]范立础.桥梁工程[M].北京:人民交通出版社,2001:72-73.

[5]郑为明.活载作用下双层部分斜拉箱梁桥有限元分析[J].福州大学学报(自然科学版),2005(5):649-653.