漢代“家屬”辨析*

劉國勝 馮西西

關鍵詞: 漢簡 家屬 奴婢

“家屬”一詞最早見於《管子·立政》:“凡過黨,其在家屬,及於長家。”這裏的“家屬”是與“長家”相對應,指的是家長以外的家庭成員。漢代“家屬”的概念通常是與户主相對而言,指的是除户主外的家庭成員,其中的“家”一般指家庭,“屬”是隸屬之義。(1)周大璞主編: 《訓詁學初稿》,武漢大學出版社2015年,第189頁。《史記·五宗世家》“有司請廢王后脩,徙王勃以家屬處房陵”,這裏的“家屬”便是相對於常山王劉勃而言的。《漢書·楚元王傳》記載楚王劉戊謀反,其叔父休侯劉富派人勸諫,楚王不聽,並威脅休侯一起反叛,説“休侯懼,乃與母太夫人奔京師”,此在《史記·惠景間侯者年表》中則記作“富與家屬至長安北闕自歸”,這裏的“家屬”應該是指包括劉富母親在内的一部分家室成員。有時,“家屬”帶有家族的意味。如《史記·魏其武安侯列傳》記載漢武帝時,灌夫與丞相田蚡不和,灌夫的族人在潁川横行鄉里,遭到田蚡彈劾一事,説“遣吏分曹逐捕諸灌氏支屬,皆得棄市罪”,“灌夫罪至族”,又説“五年十月,悉論灌夫及家屬”,後文所言“家屬”大體對應前文中的“族”,不是灌夫一户人家。有時,“家屬”還可和有具體稱謂的親人連言,泛指連同這些親人在内的家庭成員。如“父子家屬,徙充邊方,完全軀命,喘息相隨”,“陵鄉侯梁松坐怨望懸飛書誹謗朝廷下獄死,妻子家屬徙九真”等等。(2)參看〔漢〕 蔡邕著,林紓選評: 《蔡中郎集》,商務印書館1924年,第51頁;《後漢書·天文志》。由上述可知,漢代“家屬”的概念及其所指範圍是相對比較寬泛的。

藉助西北漢簡“家屬出入符”“家屬名籍”等資料,不少學者對漢代“家屬”的範圍等問題有過討論。如,李天虹先生據“卒家屬廪名籍”等認爲:“省親居署的家屬主要是戍卒的配偶和兒女,另外還有父母及弟妹。”(3)李天虹: 《居延漢簡簿籍分類研究》,科學出版社2003年,第69頁。袁延勝先生據家屬符等認爲:“秦漢時期的‘家屬’是一個以近親血緣爲紐帶的稱謂,它包括父母、妻子、兄弟、妹妹,以及嫂嫂、弟媳、侄兒、侄女等成員。肩水金關漢簡‘家屬符’中記載的家庭,多爲核心家庭,應該爲同一户籍上的家庭成員。但人員成分複雜的家庭……可能是由親緣關係組合起來的一個‘臨時家庭’,並非户籍意義上的家庭。”(4)袁延勝: 《肩水金關漢簡家屬符探析》,《金塔居延遺址與絲綢之路歷史文化研究》,甘肅教育出版社2014年,第220—227頁;後收録於袁延勝: 《秦漢簡牘户籍資料研究》,人民出版社2018年,第215—234頁。黄艷萍先生認爲漢代邊境的家屬出入符中,“家庭成員比較複雜,包括妻、子女、子妻、弟、弟婦、弟子女、兄妻、兄子、母,不見父兄”。(5)黄艷萍: 《漢代邊境的家屬出入符研究——以西北漢簡爲例》,《理論月刊》2015年第1期,第77頁。侯宗輝先生認爲,漢代戍邊吏卒家屬“主要是指出自同一祖先的父系男性血親及其配偶和姑姑、姊妹、侄女等親屬成員”,(6)侯宗輝: 《漢代戍邊吏卒“家屬”人口的西向流動及影響》,《聊城大學學報》(社會科學版)2016年第5期,第61頁。後又認爲“金關漢簡‘家屬簡’中涉及到的戍卒的‘家屬’,除其父母、配偶、子女外,還有兄、嫂、弟、弟婦、妹妹、兒媳、侄子、侄媳、侄孫、侄孫女、孫子、孫女、女婿及其外孫子女等”,“漢代的‘家屬’是以血緣、婚姻關係爲紐帶而構成的一張社會關係網路,其成員比較複雜,是一個範圍較廣,概念較爲寬鬆的語詞”。(7)魏學宏、侯宗輝: 《肩水金關漢簡中的“家屬”及其相關問題》,《敦煌研究》2017年第4期,第110頁。鷹取祐司先生認爲家屬符中“家屬”不僅記録了吏自己的妻子,還有母親、兄弟、兄弟的妻子等,尤其要注意“葆”的記載。(8)[日] 鷹取祐司: 《肩水金関遺址出土の通行証》,《古代中世東アジアの関所と交通制度》,(東京)汲古書院2017年;又載於簡帛網2017年5月25日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2813。本文轉引自簡帛網。鍾良燦先生認爲西北漢簡中所體現的戍卒家屬成員複雜,有同户籍的妻、子女等,也有不同户籍的親屬,“多以妻子爲主,並不是戍卒家屬的全部,因此很難據此反映戍卒的家庭結構與規模”。(9)鍾良燦: 《西北漢簡所見吏卒家屬研究》,《簡帛研究》二一七(春夏卷),廣西師範大學出版社2017年,第237—256頁。魏振龍先生根據居延簡中戍卒家屬的記載,認爲“漢代居延戍卒戍邊塞所攜帶的親屬的人員構成種類較多,基本包括了其妻、子女、父母、兄弟等直系眷屬”。(10)魏振龍: 《漢代居延隨軍戍卒家屬研究——以漢簡爲中心》,碩士學位論文,西北師範大學2017年,第80頁。姚磊先生認爲,“家屬是血緣與姻親的結合體。數目因人而異,不包括奴婢、牲畜、器物,構成有妻、子女、父、母、兄、弟、姊妹、弟婦、兄妻、子妻、侄妻、侄、女婿、孫子、岳父、小母等。妻和子女是家屬的核心構成”。(11)姚磊: 《肩水金關漢簡綴合、編連及相關問題研究》,博士學位論文,武漢大學2018年,第127頁。齊繼偉先生認爲漢簡“家屬符”中“家庭結構涉及相對複雜,可分爲: 核心家庭、主幹家庭、直系家庭三大類。其中有籍貫登記者,見於母、阿父、妻、兄妻、男弟、女、兄子,甚至有家庭人員之外的‘從者’、‘葆人’籍貫,籍貫的登記似乎不從長幼”,家屬符中體現了分户異居的家庭結構。(12)齊繼偉: 《西北漢簡所見吏及家屬出入符比對研究》,《敦煌研究》2018年第6期,第132頁。郭偉濤先生提出,“家屬符”的使用者,常見的有“母親、妻子、子女、子女家屬,還有兄弟姐妹及其家庭成員,其他如葆私使、奴等亦記録在内”。(13)郭偉濤: 《漢代的出入關符與肩水金關》,《簡牘學研究》第7輯,甘肅人民出版社2018年,第104頁。

總體來看,多數學者認爲西北漢簡中所反映的“家屬”是以血緣、婚姻關係爲紐帶的,成員除了父母妻子兒女外,還包括兄弟姐妹及其配偶、兒女,還有妻子的親屬等。少數學者提到漢代出土家屬符中除了親屬還有其他人員,但未做深入研討。我們擬在已有研究基礎上對漢代“家屬”概念及其範圍作進一步分析。

一、 漢代“家屬”可以包含不同户籍的親屬

西北漢簡“家屬符”中的家屬包含有不同户籍的情況,的確值得注意。肩水金關漢簡73EJT37∶1058家屬符記:

母居延庰庭里徐都君年五十

男弟觻得當富里張惲年廿 車二兩

橐他候史氐池千金里張彭 男弟臨年十八 用牛四頭

建平四年正月家屬符 女弟來侯年廿五 馬三匹

女弟驕年十五

彭妻大女陽年廿五(14)甘肅簡牘博物館等編: 《肩水金關漢簡(肆)》,中西書局2015年,上册第167頁、中册第167頁、下册第87頁。此簡右側有一刻齒。

這份家屬符上出現有三個籍貫: 張彭的籍貫爲“氐池千金里”,其母徐都君的籍貫爲“居延庰庭里”,其弟張惲的籍貫爲“觻得當富里”。另外還有其妻、弟、妹的信息,並没有寫籍貫,可能與張彭的籍貫同屬而省去。從抄寫的式樣看,這份家屬符中記録的三户信息都應當視作張彭的家屬。“家屬符”包含有不同户籍,“家”並不等同户籍上登記的“家”。湖北荆州謝家橋1號漢墓《告地書》中的“家屬”亦呈現這一特徵。謝家橋《告地書》記:

五年十一月癸卯朔庚午,西鄉辰敢言之: 郎中五大夫昌自言母大女子恚死,以衣器、葬具及從者子、婦、偏下妻、奴婢、馬、牛,物、人一牒,牒百九十七枚。昌家復毋有所與,有詔令。謁告地下丞,以從事。敢言之。

牘1

十一月庚午,江陵丞虒移地下丞,可令吏以從事。/臧手

牘2

▅郎中五大夫昌母、家屬當復毋有所與。

牘3(15)參見楊開勇: 《謝家橋1號漢墓》,《荆州重要考古發現》,文物出版社2009年,第191頁;荆州博物館: 《湖北荆州謝家橋一號漢墓發掘簡報》,《文物》2009年第4期,第36、41頁;劉國勝: 《謝家橋一號漢墓〈告地書〉牘的初步考察》,《江漢考古》2009年第3期,第120頁;胡平生: 《謝家橋漢簡〈告地書〉釋解》,簡帛網2009年4月15日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1025。整理者未寫明3枚牘的編號,爲方便討論,我們依次編爲牘1、牘2、牘3。

從上下文看,牘3中的“家屬”即指牘1中提到的“子、婦、偏下妻、奴婢”等人,據發掘簡報稱,該墓出土的遣册記載有人員信息,其中“墓主人有四子一女,四子的爵分别是: 昌爲五大夫(漢爵第九級),貞、豎爲大夫(漢爵第五級),乙爲不更(漢爵第四級)”。(16)荆州博物館: 《湖北荆州謝家橋一號漢墓發掘簡報》第42頁。從四子的爵位來看,他們分户異居的可能性比較大,但在文書中被共同稱爲“昌”的家屬。

因此,漢代“家屬”包含以血緣、婚姻關係爲紐帶的親屬,這些家屬可以來自不同的户籍家庭。

二、 漢代“家屬”可以包含無血緣、婚姻關係之人

漢簡“家屬符”中記録有“從者”“葆人”等人員的信息,學者已指出。這類人有的應該與户主没有血緣、婚姻關係。肩水金關漢簡73EJT21∶117記:

騂北亭長成歐與金關爲家室出入符 從者觻得□□里孫偃

從者觻得□□里宣□

……(17)甘肅簡牘保護研究中心等編: 《肩水金關漢簡(貳)》,中西書局2012年,上册第44頁、中册第44頁,下册第19頁。

這份文書自名“家室出入符”,關於漢代“家室”和“家屬”的關係,袁延勝、魏學宏、侯宗輝等先生都指出,漢代的“家室”在一定情況下就是指“家屬”。(18)袁延勝: 《肩水金關漢簡家屬符探析》第220—227頁,後收録於袁延勝: 《秦漢簡牘户籍資料研究》第215—234頁;魏學宏、侯宗輝: 《肩水金關漢簡中的“家屬”及其相關問題》第111頁。這份“家室出入符”與出土所見“家屬符”性質相同。

肩水金關漢簡73EJT37∶759記:

廣地 士吏護葆觻得都里公乘張徙年卅五歲

長七尺五寸黑色(19)甘肅簡牘博物館等編: 《肩水金關漢簡(肆)》,上册第116頁、中册第116頁、下册第66頁。此簡右側有一刻齒。

這一份符未明言“家屬”,但一般也被看作是家屬符的一種形式,其書寫格式與下列肩水金關漢簡73EJT37∶757“家屬符”接近:

累下隧長張壽王子大女來君居延千秋里年十八歲

廣地 長七尺黑色 子小男長樂年一歲

子小男捐之年七歲(20)甘肅簡牘博物館等編: 《肩水金關漢簡(肆)》,上册第115頁、中册第115頁、下册第66頁。此簡右側有一刻齒。大多數學者認爲這類格式的“符”爲“家屬符”的一種,參見魏學宏、侯宗輝: 《肩水金關漢簡中的“家屬”及其相關問題》第110頁;[日] 鷹取祐司: 《肩水金関遺址出土の通行証》;齊繼偉: 《西北漢簡所見吏及家屬出入符比對研究》第125頁;郭偉濤: 《漢代的出入關符與肩水金關》第102頁;姚磊: 《肩水金關漢簡綴合、編連及相關問題研究》第115頁。

簡73EJT37∶757記録了“累下隧長張壽王”的家屬“大女來君”“子小男長樂”“子小男捐之”,簡73EJT37∶759中未記録“士吏護”的親屬,但記録了葆“張徙年”,其亦當屬於家屬。上兩例説明,漢代“家屬”不局限於血緣、姻親關係。

目前所見西北漢簡中的家屬,多是隨同吏卒暫住於邊地的人員。魏振龍先生指出,能够攜帶家屬的戍卒主要有本地戍卒和罪犯,至於内郡士卒是否攜帶家屬遠赴西北邊塞屯戍,還没有材料佐證。(21)魏振龍: 《漢代居延隨軍戍卒家屬研究——以漢簡爲中心》,碩士學位論文,西北師範大學2017年,第35頁。齊繼偉先生指出,在“家屬出入符”中,“家屬籍貫所在地多爲觻得、昭武、烏蘭、氐池等地,屬張掖南部諸縣,與橐他、廣地、肩水隧長、亭長、候史職屬範圍一致”。(22)齊繼偉: 《西北漢簡所見吏及家屬出入符比對研究》第133頁。這些吏卒及其家屬雖然多爲邊郡人,但在戍邊時並非居住在邊郡的原籍地,關於西北吏卒家屬的居住地點也多有學者討論。(23)參見蔡慧瑛: 《釋居延漢簡之“署”》,《簡牘學報》第7期,1980年,第275—282頁;[日] 永田英正著,那向芹譯: 《居延漢簡烽燧考——特以甲渠候官爲中心》,《簡牘研究譯叢》第2輯,中國社會科學出版社1987年,第244—271頁;薛英群: 《居延漢簡中的“秋射”與“署”》,《史林》1988年第1期,第19—25頁;魏振龍: 《漢代居延隨軍戍卒家屬研究——以漢簡爲中心》。魏振龍先生認爲,戍卒家屬平時居住在普通居民區,即漢簡中所見“辟”“田舍”等聚居區,而戍卒家屬“居署”是指“前往邊塞戍所從事勞務雜役等屯戍任務或探親”時的臨時居住點,可能在候官。(24)魏振龍: 《漢代居延隨軍戍卒家屬研究——以漢簡爲中心》第45—63頁。據此,吏卒及其家屬在邊塞地區大概有一個臨時居住地,這些人在户籍管理系統中或許並不屬於同一户,正如袁延勝先生所指出,他們是在邊地組成了一個臨時家庭。當然,這種臨時家庭也應有一個類似於“家長”的存在,即被追隨的吏卒。而其他人相對於吏卒而言屬於他的“家屬”。

謝家橋《告地書》中的“昌”與其弟、妹或許已經分户,他們是“陪同”母親舉家移徙他處,被看作是一個整體的“大家庭”,其中“昌”爲長子,爵位最高,由其代表家人提出移徙申請,具有“家長”的性質,其他人則可看作是他的“家屬”。同樣,前文提到的灌夫及其家屬、休侯及其家屬的記載中,“家屬”都是相對於灌夫、休侯而言的。我們可以認爲,漢代“家屬”是一個與“家長”相對的概念,它並不是以血緣、姻親關係爲紐帶,也並不是單純以户籍單位爲劃分。在漢代一般的民政管理中,一户家庭或一個家族裏,除户主、家族長以外的其他人員,都可以被稱爲户主、家族長的家屬。而邊塞地區環境特殊,吏卒及其隨同者居住在一起,相對於吏卒這個“家長”而言,其他人便是他的“家屬”。當然,這是針對邊地吏卒及其隨同的管理系統,與一般的民政系統並不相同。也就是説,西北漢簡所見吏卒“家屬”與其在原籍地的“家屬”並不是劃等號的關係。例如與吏卒並無血緣、姻親關係的葆人、從者,在回歸原籍後,肯定不會再被稱爲是這個吏卒的“家屬”。

懸泉漢簡Ⅰ90DXT0109②∶57記“斥候家屬從者凡十四”,(25)甘肅簡牘博物館等編: 《懸泉漢簡(壹)》,中西書局2019年,第317頁。其中的“家屬從者”大概不能理解作“家屬”與“從者”,而是指隨從的家屬,即家屬中跟隨斥候的共有十四人。

黄艷萍先生提到“家屬出入符”中“不見父兄”是一個比較特殊的現象。但在其他性質的吏卒家屬名籍中發現有“父兄”的記録,如居延漢簡203·12記:

父大男偃年五十二

第六燧卒甯蓋邑 母大女請卿年卌九 見署用穀七石一斗八升大(26)簡牘整理小組編: 《居延漢簡(貳)》,中研院史語所2015年,第241頁。

妻大女女足年廿一

又如居延新簡EPT43∶271記:

□ 妻大女辛□□

兄大男□□(27)張德芳主編,楊眉著: 《居延新簡集釋(二)》,甘肅文化出版社2016年,第46、184、394頁。

這説明亦有“父兄”與吏卒同居於邊地。西北漢簡中的“家屬”當包括“父兄”。

漢代“家屬”應當只包括人,不包含牛馬等家庭物品。

三、 漢代“家屬”可以包括奴婢

肩水金關漢簡73EJT37∶1528+280+1457記:

橐他中部候長程忠

建平四年正月家屬出入盡十二月符

妻大女觻得富安□里程昭年廿八

子小女買年八歲

子小女遷年三歲

子小女來卿年二歲

弟小男音年十八

……

小奴滿

牛車一兩牛二頭

軺車一用馬二匹(28)姚磊: 《〈肩水金關漢簡(肆)〉綴合(二十一)》,簡帛網2016年5月26日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2562。

這份家屬符中記録有“小奴滿”,但其後還記録有牛、車等財産。關於“小奴滿”是屬於“家屬”中的一員,還是財産中的一份,學界尚有争議,如郭偉濤先生稱這份家屬出入符“詳載妻女兄弟、小奴及車馬信息”,他將“小奴”放入其論文所附“家屬符諸項信息”表的“家屬”欄中,但未作説明。(29)郭偉濤: 《漢代張掖郡肩水塞研究》,博士學位論文,清華大學2017年,第79—80頁、第212頁。姚磊先生則認爲“家屬”不包括奴婢。(30)姚磊: 《肩水金關漢簡綴合、編連及相關問題研究》第127頁。謝家橋《告地書》中,“子、婦、偏下妻、奴婢、馬、牛、物”並列,“奴婢”位在家庭地位較低的“偏下妻”之後,財産價值較高的“馬、牛”之前,其是與“子、婦、偏下妻”一樣同屬“家屬”,還是與“馬、牛、物”一樣同屬財物,尚難明確,不過,從書寫地位看,奴婢即便屬財産範疇,價值當在馬牛之上。

江陵毛家園1號漢墓出土的《告地書》也爲我們探討這一問題提供了綫索。毛家園《告地書》記:

十二年八月壬寅朔己未,建鄉疇敢告地下主: □陽關内侯寡大女精死,自言以家屬、馬牛徙。今牒書所與徙者七十三牒移。此家復不事。可令吏受數以從事,它如律令。敢告主。(31)參見湖北省博物館編: 《書寫歷史——戰國秦漢簡牘》,文物出版社2007年,第76頁;劉國勝: 《讀西漢喪葬文書札記》,《江漢考古》2011年第3期,第116頁。

其中與“大女精”一同移徙地下的有“家屬、馬牛”,其具體内容被寫在“七十三牒”上。很明顯,文書中的“家屬”代表所從人員,“馬牛”代表所從財物。據報導,該墓出土有木俑、車馬明器,(32)中國考古學會編: 《中國考古學年鑒1987》,文物出版社1988年,第204頁。而隨葬的遣册中,登記有“大奴”“大奴古”“大婢從來”“小婢到”等奴婢名,未見類似於謝家橋1號漢墓遣册所記子女、妻子等親屬的記録,(33)筆者征得毛家園1號漢墓發掘主持者楊定愛研究員的同意,查看及引用該墓出土的遣册。也就是説,《告地書》中所言“以家屬、馬牛徙”的“家屬”,對照登記在遣册上的“所與徙者”,應當就是上舉這些大奴、大婢、小婢等。依此,漢代所稱“家屬”當可包括奴婢在内。如果遣册上登記的奴婢被看作是財産,文書中就應寫作“家屬、奴婢、馬牛”,這是因爲“奴婢”若作爲財物計算,其價值高於“馬牛”,不應將“奴婢”省去或被“馬牛”所代表。(34)如下文所舉居延漢簡37·35、四川郫縣出土的東漢殘碑所記,奴婢的價值遠高於馬牛。我們還注意到,目前所見《告地書》中,與馬牛寫在一起的一般都是奴婢,比如鳳凰山168號漢墓《告地書》記“大奴良等廿八人、大婢益等十八人、軺車二乘、牛車一兩(輛)、馬四匹、駠馬二匹、騎馬四匹”;(35)陳振裕: 《江陵鳳凰山西漢簡牘·一六八號墓》,《江陵鳳凰山西漢簡牘》,中華書局2012年,第181—182頁。孔家坡《告地書》記“奴宜馬、取、宜之、益衆、婢益夫、來衆、車一乘、馬三匹”;(36)湖北省文物考古研究所、隨州市考古隊編著: 《隨州孔家坡漢墓簡牘》,文物出版社2006年,第197頁;單育辰: 《佔畢隨録之十二》,簡帛網2010年3月15日,http: //www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1232。周家寨《告地書》記“從車一乘、馬二匹、奴婢十人,各將千石米”。(37)湖北省文物考古研究所、隨州市曾都區考古隊: 《湖北隨州市周家寨墓地M8發掘簡報》,《考古》2017年第8期,第15頁。對照來看,毛家園《告地書》的“家屬”也應該與上述《告地書》中的奴、婢對應。因此,有理由相信,奴婢可以屬於“家屬”的一部分。

事實上,“奴婢”在漢代家庭生活中是比較重要的角色,承擔了大量的勞作和家務。肩水金關漢簡73EJT33∶40記:

永光二年五月辛卯朔己未,都鄉嗇夫禹敢言之: 始樂里女子惠青辟自言: 爲家私使之居延,與小奴同、葆同縣里公乘徐毋方偕。謹案青辟、毋方更賦給,毋官獄事,當得取傳。敢言之。

五月己未,删丹長賀、守丞禁移過所,寫移,毋苛留止,如律令。/兼掾嘉、令史廣漢。

(73EJT33∶40A)

删丹長印

(73EJT33∶40B)(38)甘肅簡牘博物館等編: 《肩水金關漢簡(肆)》,上册第6頁、中册第6頁、下册第4頁。

隨同“惠青辟”一同過關的有小奴“同”和葆“徐毋方”,而作爲奴婢的“同”列在了“徐毋方”之前,也説明“小奴同”在過關時是被按照人員計算的,而非財物。同時我們也看到,官方只需要對“惠青辟”和“徐毋方”的賦税、官獄等情況進行核實,“小奴同”則不需要。究其原因,是因爲小奴身份的“同”並非編户齊民,也就是説,家庭中的奴婢屬於家屬,但不屬納入編户的人口。

談到家屬與奴婢的關係,就不得不提到肩水金關漢簡73EJC∶446的内容,這段簡文曾經被看作是奴婢不屬於家屬的有力證據。我們將相關釋文抄寫如下:

(73EJC∶448A+446A )

其中“歸故”二字,整理者原釋爲“賤奴”,則“與家屬賤奴縣名如牒”一句便較難理解,學者們釋讀不一,有作“與家屬賤奴、縣名如牒”,(40)[日] 鷹取祐司: 《肩水金関遺址出土の通行証》。有作“□籍與家屬、賤奴。縣、名如牒”等,(41)韓鵬飛: 《〈肩水金關漢簡(肆·伍)〉文字整理與釋文校訂》,碩士學位論文,吉林大學2019年,第1789頁。都不是太順暢。而且,無論哪種斷讀,所謂的“賤奴”均與“家屬”並列,似乎説明奴婢在家屬的範圍之外。

鷹取祐司先生將簡文内容歸爲“書到出入通行證”。(42)[日] 鷹取祐司: 《肩水金関遺址出土の通行証》。但是“賤奴”一詞在西北漢簡的通關憑證中前所未見,通關文書中對奴的記録一般是“大奴”“小奴”“官奴”等。

細審原簡,“賤奴”二字實屬誤釋。此二字原文作:

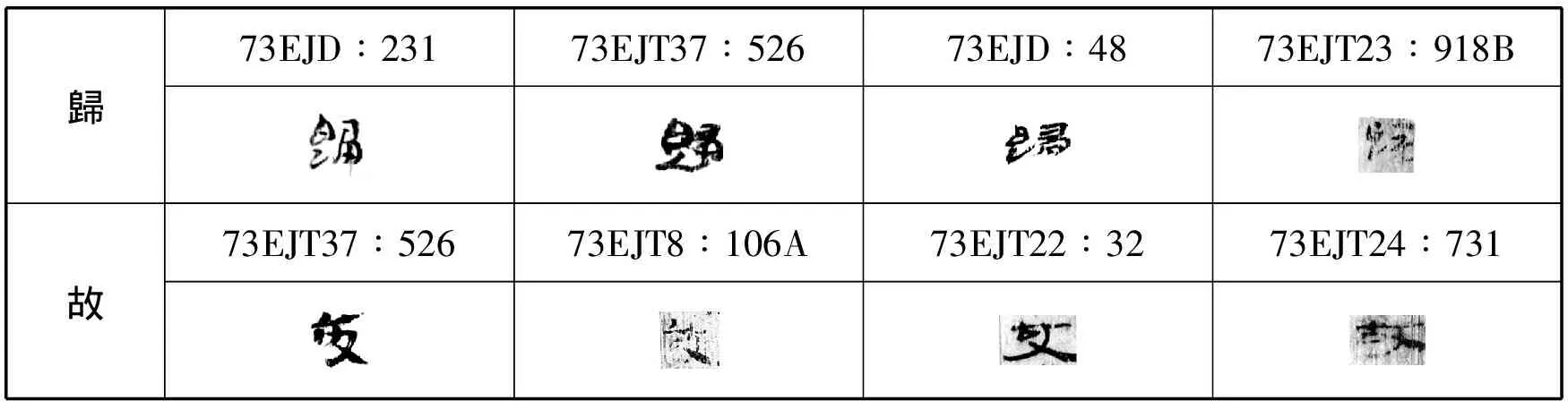

第一字的右半部左上角有一豎向的簡面裂痕,不是筆劃。兩字字迹儘管較模糊,但可以肯定: 第一字左半部不從“貝”,第二字左半部不從“女”,字形相互差别較大,此二字,當分别釋爲“歸”“故”。肩水金關漢簡中有相關字例可對照,見下表。

肩水金關漢簡“歸”“故”字例

如然,該處簡文當作“與家屬歸故縣,名如牒”。“歸故縣”“名如牒”屬習語,如:

(1) 故魏郡原城陽宜里王禁自言: 二年戍屬居延,犯法論,會正月甲子赦令,免爲庶人,願歸故縣。

(73EJT3∶55)

(2) 徒故潁川郡陽翟宜昌里陳犬,永光三年十二月中坐傷人論鬼新,會二月乙丑赦令,免罪復作,以詔書贖免爲庶人,歸故縣。

(73EJT37∶526)

(3) 表是安樂里男子左鳳自言: 鳳爲卅井塞尉,犯法論,事已,願以令取致,歸故縣,名籍如牒。

(73EJT37∶529)

(4) 昭武男子孫憲詣鄉自言: 願以律取致籍,歸故縣。

(73EJT37∶530)

(73EJD∶48)

(6) 居延庫守丞仁移卅井縣索、肩水金關。都尉史曹解掾葆與官大奴杜同,俱移簿大守府,名如牒。

(73EJT8∶51A)(43)以上6條簡文均引自甘肅簡牘博物館等編: 《肩水金關漢簡》壹—伍册,中西書局2011—2016年。

顯然,這份文書是觻得男子趙某與其家屬返回故縣而取得的過關憑證。簡文未有“賤奴”之説,也就無從據此來佐證漢時“家屬”不包括奴婢的意見。

當然,漢代奴婢身份低賤是不争的事實。他們一般被看作是主人的財産,如居延漢簡記:

候長觻得廣昌里公乘禮忠年卅小奴二人直三萬用馬五匹直二萬宅一區萬大婢一人二萬 牛車二兩直四千 田五頃五萬軺車二乘直萬 服牛二六千 ·凡訾直十五萬

(37·35)(44)簡牘整理小組編: 《居延漢簡(壹)》,中研院史語所2014年,第120頁。

其中奴婢被明碼標價,與田宅、馬牛等同列爲主人的家貲。

又如張家山漢簡、睡虎地漢簡均記載:“民欲先令相分田宅、奴婢、財物,鄉部嗇夫身聽其令。”(45)彭浩、陳偉、[日] 工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書: 張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年,圖版第36頁、釋文第223頁;熊北生、陳偉、蔡丹: 《湖北雲夢睡虎地77號西漢墓出土簡牘概述》,《文物》2018年第3期,第49頁。張家山漢簡載“民大父母、父母、子、孫、同産、同産子,欲相分予奴婢、馬牛羊、它財物者,皆許之,輒爲定籍”,(46)彭浩、陳偉、[日] 工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書: 張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,圖版第36頁、釋文第225頁。也是將奴婢看作財産進行分割。

再如四川郫縣出土的東漢殘碑中有“五人,直廿萬;牛一頭,直萬五千;田□頃……”,“王岑田□□,直□□萬五千;奴田、婢□、奴多、奴白、奴鼠,並五人……”,“奴 □、□□、□生、婢小、奴生,並五人,直廿萬”等記載,(47)謝雁翔: 《四川郫縣犀浦出土的東漢殘碑》,《文物》1974年第4期,第68頁。也是將奴婢、田宅等財物進行估價的體現。

但奴婢畢竟具有人的身份,與其他財物不同。《漢書·惠帝紀》載“女子年十五以上至三十不嫁,五算”,顔師古注引應劭之言:“漢律人出一算,算百二十錢,唯賈人與奴婢倍算。”説明奴婢與商人在身份上比庶民低賤,但一樣要繳納算税。另外,漢代不可擅殺奴婢,有不少高官貴族因殺奴婢而受到處罰,如“首鄉侯段普曾孫勝坐殺婢,國除”。(48)〔東漢〕 劉珍等撰,吴樹平校注: 《東觀漢記校注》卷一九《段普傳》,中華書局2008年,第881頁。再者,據張家山漢簡《二年律令》“死毋後而有奴婢者,免奴婢以爲庶人,以庶人律予之其主田宅及餘財”,(49)彭浩、陳偉、[日] 工藤元男主編: 《二年律令與奏讞書: 張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,圖版第41頁、釋文第239頁。漢初律法奴婢可被免爲庶人,甚至具有代户權。也就是説,奴婢地位低賤,更多的是表現在可以買賣的屬性上,但在漢代現實生活中,奴婢在家庭中的作用、地位絶對是與田宅、牛馬等財物有本質區别的,是作爲人來對待,漢代奴婢算作主人家的“家屬”應是當時的實際情況。

綜上,漢代的“家屬”是一個相對較爲寬泛的概念。“家屬”並不局限在户籍所規範的家庭内,也不拘泥於血緣、姻親關係。“屬”有隸屬之義,與户主或家族長相對,一般不將户主、家族長稱作是其他家庭成員的家屬。漢代“家屬”可以包含不同户籍的親屬,也可包含與户主或家族長存在特定關係而一起生活的彼此無血緣、婚姻關係之人。漢代“家屬”還可包括奴婢。