武汉市白沙洲岩溶塌陷影响因素分析

王 宇,龙 婧,陈标典

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

研究区位于武汉市白沙洲,属北亚热带季风气候,年平均气温17 ℃左右,多年平均降水量1 233.3 mm。区内地表水系发达,主要水系有长江、巡司河、墨水湖、南太子湖。地貌以平原地形为主,自长江Ⅰ级阶地向北西侧,逐渐过渡至波状起伏的垄岗地貌,散列呈近东西向条带状展布的残丘。

区内基岩大都隐伏于第四系土层之下,自新生界古近系(E)至元古界志留系(S)地层均有分布。根据岩性特征,研究区内基岩可分为碳酸盐岩与非碳酸盐岩两类。其中碳酸盐岩地层主要为三叠系下统大冶组(T1d)灰岩、二叠系中统栖霞组(P2q)灰岩和石炭系上统黄龙—大埔组(C2h+d)白云质灰岩,主要分布于研究区中部及南部,分布面积71.43 km2,占研究区面积的57.75%。非碳酸盐岩以碎屑岩和粘土岩为主,主要地层为白垩系(K)红砂岩、二叠系(P)硅质岩、泥岩、泥盆系(D)石英砂岩、志留系(S)页岩、细砂岩。

受印支期和燕山期运动影响,区内形成了一系列NNE向、NWW向褶皱和断裂[1]。区内主要褶皱为新隆—豹子澥复式倒转向斜,该向斜轴面北倾,倾角陡。在向斜中段发育两个次级褶皱,在向斜核部发育因次生压力而形成东西向的压性断裂,自西向东依次有三元寺断裂、金口断裂、蒋家墩—青菱湖断裂三条大型隐伏断裂及其次生断裂穿过本区。

1 岩溶发育基本条件

1.1 岩溶发育程度

研究区岩溶总体强发育,从钻孔所揭露的岩溶特征来看,岩溶形态主要为溶洞、溶蚀裂隙、溶槽及小溶孔等[2]。溶洞高一般为0.1~6 m,最大洞高10.2 m,平均洞高1.44 m,多数在5 m以内(95.5%),仅1个钻孔揭露的溶洞洞高>10 m。

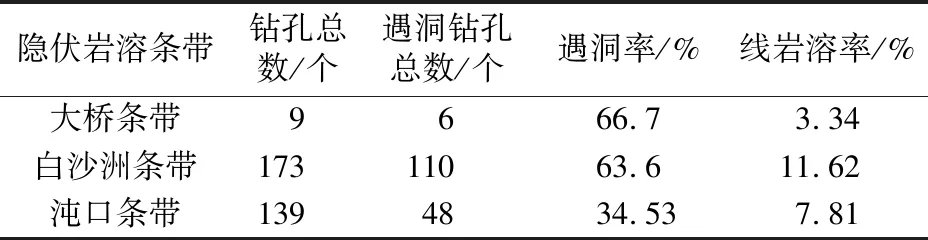

钻孔统计资料表明,断层带附近,岩体裂隙发育,钻孔遇洞率及线岩溶率均高于其他地区,说明断层带附近岩溶发育程度高于其他地区。不同构造带岩溶发育程度也不相同,如表1所示,遇洞率、线岩溶率由大到小的排列顺序为新隆—豹子澥复式倒转向斜>沌口向斜>大桥向斜,这主要与岩土裂隙发育程度相关;不同地层其构造、结构、成份不尽相同(表2),岩溶发育程度也不相同,岩溶发育程度三叠系下统大冶组>二叠系中统栖霞组>石炭系上统黄龙—大埔组;不同埋深条件线,岩面表层岩溶发育带在0~5 m范围内岩溶强发育,平均线岩溶率达12.37%。随着深度继续加大,线岩溶率逐渐减小,在5~15 m范围内岩溶中等发育,平均线岩溶率3.96%~5.62%,在基岩面以下15 m处开始岩溶弱发育。

表1 各条带线岩溶率和钻孔遇洞率统计表Table 1 Statistic table of karstification rate (line and karst cave) in each karst belt

表2 碳酸盐岩特征一览表Table 2 Statistics table of characteristics of carbonate rock

1.2 第四系土层结构

区内的第四系土层结构可划分为单层结构、双层结构和多层结构三种类型[3]:单层结构分布于研究区西北部和北部,以单一粘土层为主,一般由粉质粘土或粘土组成;双层结构分布于研究区中部,主要为“上粘下砂”二元结构;多层结构在研究区零星分布,主要为“粘性土—砂土—粘性土”和“粘性土—砂土多次沉积回旋结构”两种类型。

1.3 岩溶地质结构

根据可溶岩的上方砂性土、粘性土、软弱土、非可溶岩(红层)的上下叠置关系及地面塌陷特征,将岩溶地质结构划分为3类9型[4]。划分岩溶地质结构时,3类土层的厚度一般不小于1 m。对于粘性土和砂性土互层的多层结构,根据底部单层土的岩性、厚度及其在塌陷变形中土颗粒的活动特点,归于④(底部为砂性土)和⑥(底部为粘性土)型地质结构(表3)。

表3 岩溶地质结构类型及其地面塌陷特征Table 3 Types of karst geological structure and characteristics of karst collapse

1.4 岩溶地下水特征

区内大多数岩溶塌陷地段,上覆松散盖层中粉细砂层中赋存有第四系孔隙水,下伏可溶性碳酸盐岩中赋存有裂隙岩溶水,均具有承压性。两个含水岩组中间局部存在较薄的含碎石粘土或泥质粉砂岩等相对隔水层。在有相对隔水层地段,水力联系较弱,而在无相对隔水层地段,则第四系孔隙承压水垂直向下补给岩溶水,水力联系较密切。

研究区靠近长江区域,砂性土含水层直接覆盖于裂隙岩溶水含水层,又由于长江切穿至第四系孔隙承压水含水层,江水与第四系孔隙承压水直接贯通,江水与孔隙承压水互补。岩溶水、孔隙承压水、降水水位变化同步性较好,岩溶裂隙水受长江水位变化影响大。

在其他地区由于两类含水层之间存在粘土层或红层的阻隔,岩溶水与孔隙承压水水力联系变弱。根据监测孔观测结果,此类地区岩溶水水位变幅相对孔隙承压水较大,大部分时段内,岩溶水水位高于孔隙承压水水位,枯水期两者相差较小。

2 岩溶塌陷分布特征

据调查统计,研究区内有岩溶塌陷22处,共27次,塌陷坑61个。

(1) 从地形地貌上来看,区内22处岩溶塌陷分布于长江Ⅰ级阶地,地貌属冲积平原,地形平坦,地面高程19~23 m。上覆土层为第四系全新统冲积层,具上粘下砂的二元结构。

(2) 从地质构造上来看,区内所有岩溶塌陷均分布于白沙洲岩溶条带、且都位于新隆—豹子澥复式倒转向斜的核部(图1)。

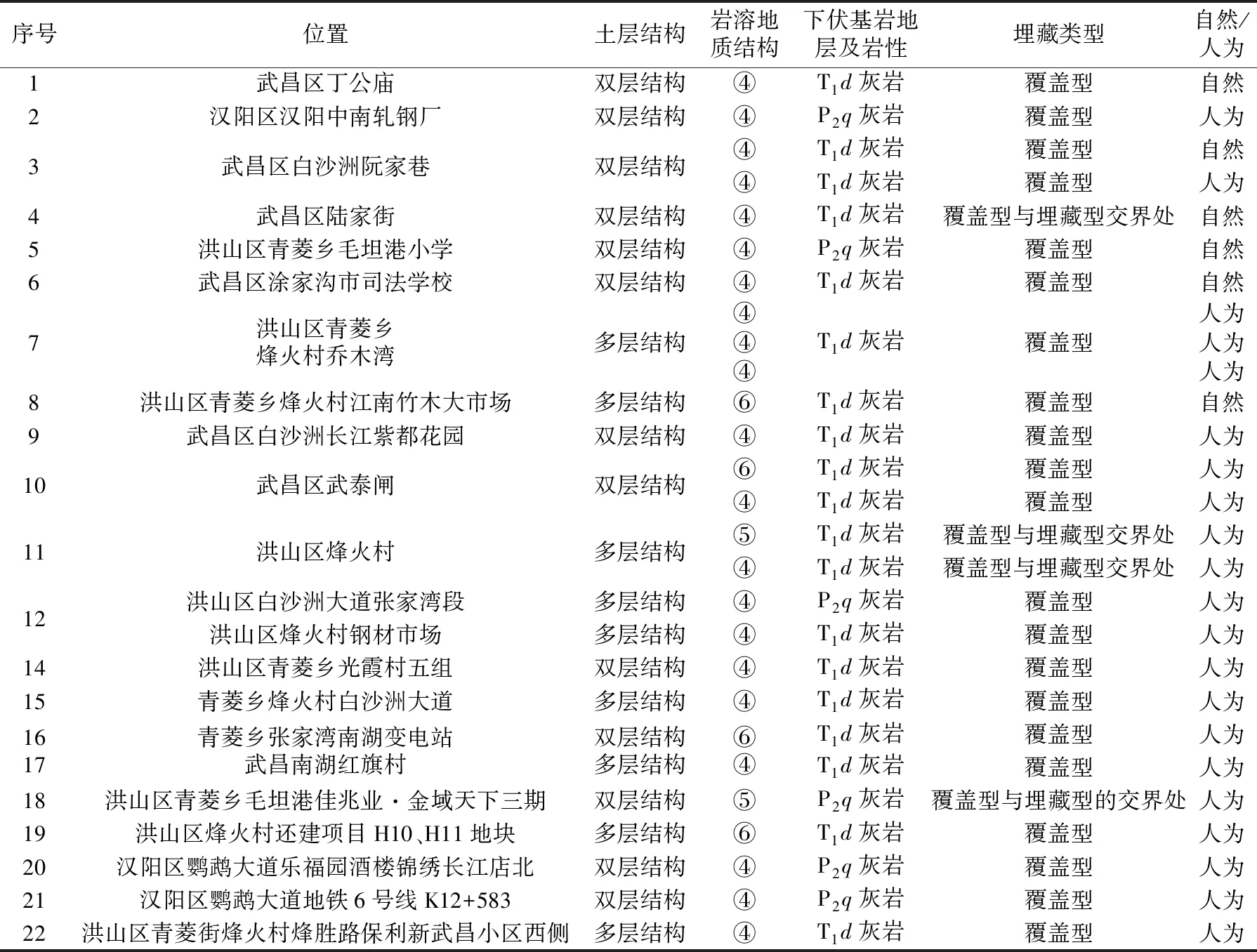

(3) 从地层岩性上来看,区内所发生的岩溶塌陷大多数分布在三叠系下统大冶组灰岩及二叠系中统栖霞组灰岩中,且主要沿大冶组、栖霞组灰岩与其它地层的接触带发育,如阮家巷—陆家街地区(表4)。

表4 研究区岩溶塌陷一览表Table 4 Statistics table of karst collapse in research area

(4) 从岩溶类型上来看,区内绝大多数的岩溶塌陷多发生于覆盖型岩溶区;少量几处塌陷发生于覆盖型和埋藏型岩溶交界处。

(5) 从时间上来看,研究区已有岩溶塌陷主要集中于2000年以后,近年来呈高发态势,发生频率越来越高,间隔越来越短。自2009—2018年几乎每年都有岩溶塌陷发生,2009年甚至高达6次,这与近年来区内城市化进程加快、工程建设活动加剧有关(图2)。由于武汉市政府采取相应措施进行岩溶塌陷地质灾害防治,2009年后塌陷次数略有减少。岩溶塌陷多发生在4—11月,主要是武汉市降雨主要集中与该时间段内(图3)。

图2 研究区岩溶塌陷数量统计图Fig.2 Statistical histogram of karst collapse in research area

图3 岩溶塌陷与月份之间关系Fig.3 Relationship between karst collapse and months in a year

3 岩溶塌陷影响因素分析

按岩溶地面塌陷成因机制分析,其产生根本原因是盖层部分岩土体受到致塌力超过了抗塌力,岩土体力学平衡状态破坏[6]。岩溶地质环境的平衡条件就是岩溶塌陷形成的基本条件,主要有一定发育程度的岩溶、岩溶上方一定厚度岩土体和岩溶地下水动力条件三个方面。降雨、地质构造、人类工程活动因素通过直接或间接影响其基本条件来控制岩溶塌陷的发育。

3.1 岩溶发育程度

岩溶洞隙是岩溶塌陷的空间基础,岩石的可溶性与溶洞发育程度都是影响的岩溶地面塌陷的重要因素之一[7]。岩溶发育程度越高,洞隙越发育,岩溶地面塌陷数量越多。研究区岩溶地面塌陷均分布于岩溶强发育区,且均位于岩溶程度最高的白沙洲向斜,据钻孔资料统计白沙洲向斜核部地层内,钻孔平均线岩溶率为10.87%,遇洞率为48.2%,翼部地层内,钻孔平均线岩溶率为8.74%,遇洞率为47.9%。从地层岩性来看,其发育的主要地层为三叠系下统大冶组和二叠系中统栖霞组,其中大冶组塌陷16处,占总数72.7%,栖霞组塌陷6处,占比27.3%。根据钻孔统计结果(表2),该地层岩溶发育程度高,洞隙相较其他更发育。

3.2 地质构造

地质构造对岩溶地面塌陷分布的影响主要体现在对地下水动力条件和岩溶发育程度的控制上[8]。构造发育区,岩石节理裂隙发育,为地下水的运移及大气降水、地表水的入渗提供了通道,形成强径流带,增强地下水对岩土体的溶蚀和潜蚀作用,使得岩溶发育程度增高,更易于形成岩溶塌陷。

岩溶塌陷主要发育与褶皱核部节理裂隙密集发育的地带以及断裂破碎带,尤其以断裂交汇带为甚。区内新隆—豹子澥复式倒转向斜核部长江沿岸地段为近东西向隐伏断裂和北北西向断裂(长江断裂、蒋家墩—青菱湖断裂)交汇处。受褶皱与断裂影响而形成纵横交错的裂隙构成了地下水良好的富水网络,具有不同酸碱度、饱和度和动势能等的地下水在交汇部位相互作用和发生水岩反应,加速了岩溶塌陷的发育。根据钻孔资料统计,该地段岩溶发育强烈,钻孔线岩溶率11.29%,发育岩溶塌陷22处27次。

3.3 上覆岩土体

(1) 第四系土层结构。研究区岩溶塌陷均发育于具有双层结构和多层结构的第四系土层结构分布区,其中双层结构土层13处,多层土体结构9处。这说明单层结构土层稳定性要远高于双层及多层土层结构的稳定性。另外根据收集武汉市岩溶调查的资料,武汉市具有单层结构的土层分布区岩溶塌陷数量为5处,具有双层和多层结构的土层分布区岩溶塌陷数量为28处,这说明都具有单层粘土结构的土层虽然稳定性较高,但不是绝对稳定。

(2) 岩溶地质结构类型。不同性质岩土体的组合形式,水动力条件不同,其受到外力时的抵抗能力不同,因此,岩溶塌陷发生几率也不相同。对研究区内的发生的27次岩溶塌陷进行统计分析(表5),自然和人为条件下④型岩溶地质结构岩溶塌陷次数最多,⑥型次之,⑤型再次之。

表5 不同条件不同岩溶地质结构岩溶塌陷数量统计Table 5 Statistics table of numbers of karst collapse in different karst geological structures under different conditions

对比分析发现,发生岩溶塌陷的3种地质结构均含砂性土层,土层颗粒间无粘聚力,性质松散,土层透水性好。当砂土层与岩溶含水层产生水力联系后,由于砂性土颗粒易渗漏,塌陷往往形成比较迅速。④型砂性土层直接与可溶岩接触,为最易产生岩溶塌陷的地质结构,地下水位波动频率愈高,岩溶塌陷愈易产生;⑤型由于粘土中存在粘聚力作用相对隔水作用,地下会对土体的冲蚀、搬运作用减小,土体流失速度相对较慢,岩溶塌陷概率相对减小;⑥型中间一层不可溶岩体起到一种阻隔作用,阻止土体随着地下水的流动流入下层空洞内,土洞不易形成,因而发生塌陷的可能性较④型、⑤型要低得多。

3.4 降雨对岩溶塌陷的影响

降雨是岩溶塌陷发生的重要影响因素之一[9],研究区内多起岩溶塌陷的诱发因素都是降雨。降雨对岩溶塌陷的直接作用主要体现在两个方面:①降雨入渗使上部土体饱水自重增加,物理力学性质降低;②局部存在天窗时,砂性土中降雨入渗后的渗流作用对土体颗粒进行冲刷、携带、搬运,破坏了土体的稳定性。

3.5 地下水动力条件

地下水对岩溶塌陷的影响机制主要为潜蚀、渗压和吸蚀,尤其在搬运碎屑物质方面具有较大作用[10]。地下水下降,水力坡度和地下水流速增加,地下水的冲刷、潜蚀能力增强;同时原来土层中受到的地下水浮托力消失,产生失托增荷效应;地下水位剧烈下降时,在部分岩溶洞隙中会产生真空,导致渗压或真空吸蚀致塌作用;地下水水位升高,水头差致使向下的渗透力增强,渗流潜蚀、搬运作用增强;在封闭性好的岩溶空腔中还可能形成高压气团,产生对土体的向上的压力,当盖层较薄时,可能会冲破盖层岩土体,形成气爆。

根据水文资料,武汉市长江Ⅱ级阶地地下水位年变幅可达3 m,在靠近长江Ⅱ级阶地前缘,受长江水位影响,地下水位和流向变动更为明显。此外,人为抽排地下水,也会导致地下水地下水位的频繁变化会引起地下水的冲刷、潜蚀能力发生相应的变化;可以引起地下岩溶及土洞内压力交替变化,使周围岩石土体失稳,并导致土层失稳坍塌。地下水位波动频率越高,岩溶塌陷越容易产生。

3.6 人类工程活动

人类工程活动是对研究区内岩溶塌陷发育影响最大的因素,少数时间较早的几次塌陷为自然因素引起外,其余均为人为因素引起的塌陷,自然因素诱发的塌陷共6次,人为因素诱发的塌陷共有21次,其中工程施工引起的岩溶塌陷有16次,占总数的59%;开采地下水引起的岩溶塌陷有4次,占总数的15%。人类活动对岩溶塌陷的影响主要表现以下两方面:

(1) 改变原有地下水动力条件,如地下工程建设抽排地下水导致下水水力联系和地下水水位波动,钻探施工揭穿岩溶含水层,导致的上下含水层联通,桩基础施工漏浆导致的地下水动力条件改变。如武汉市毛坦港佳兆业金域天下3期工程,是受工程勘察钻探施工揭穿土洞(溶洞)顶板处相对阻水的泥质粉砂岩,而产生岩溶塌陷。

(2) 破坏覆盖层岩土体结构,如深基坑与地下工程开挖,钻探、桩基础施工产生的机械振动,工业、建筑及交通运输和贮存物品等外部加载施加于覆盖层的荷载以及其产生的振动。如白沙洲大道则曾因重型货车振动而造成岩溶塌陷。

4 结论

(1) 武汉市白沙洲岩溶总体较发育;其岩溶地质结可划分为3类9型;区内岩溶地下水具承压性,靠近长江区域岩溶水、孔隙水、降水水位变化同步性较好,岩溶裂隙水受长江水位变化影响大。

(2) 区内22处岩溶塌陷均分布于长江Ⅰ级阶地,且都位于新隆—豹子澥复式倒转向斜的核部,该地段岩石破碎,地下水径流强,岩溶发育,上覆土层多具上粘下砂的二元结构。

(3) 武汉白沙洲岩溶塌陷主要影响因素包括岩溶发育程度、上覆岩土体特征、地下水动力条件、降雨、地质构造、人类工程等。岩溶塌陷受众多因素的影响,是一个复杂的过程,大部分都是各种因素共同作用的结果。

(4) 研究岩溶塌陷主要是解决其预测与防治问题,由于问题的复杂性,目前相关研究局限于根据其主要影响因素及其临界条件进行定性评价,武汉市岩溶塌陷机理定量研究将是下一步研究工作的重点。