徒步西石峡

苦舟

西石峡,是湟源三峡之一。古称戎峡,又名东峡。

西石峡长20多公里,东起湟源县戎峡山山脚,峡中湟水河水流湍急,回环曲折,西至山城,水势变得平缓。古丝绸之路南路,唐蕃古道,都从这里经过。当年文成公主途经此峡,一路西行,翻越日月山,进藏与吐蕃王和亲,在这里留下许多美丽的传说和故事。

在西宁乘坐去往湟源的公交车,车行至新民村下车,眼前就是大扎湾,再往西就是二架梁,此处是湟源县城的门户,新民村背靠大峨博,大峨博拔地而起,直插云天,这里是西石峡的西口。

过新民村东行下坡不远处就是石崖庄,两侧山石裸露,嶙峋怪状。穿山而过,头顶碧空如洗,偶尔飘来朵朵白云,清风徐徐,仿佛置身于仙境,不由得让人想起陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的诗句。

不远处群山如屏,苍翠欲滴,山坡遍布白桦,湟水奔流于侧,狭窄的河道里滚满巨石,水流湍急,响声不绝于耳。响河村地名的由来,可能跟此处湟水河轰然的响声有关,这里山大林密,在过去响河猎户闻名于丹噶尔厅,可见此地山林多禽兽。

顺着湟水河欢快的水流,脚步也变得轻快,不一会儿,峰回路转,就走到了果米滩村。村庄地处湟水南岸,村前有一片滩地,是村民赖以生存的肥沃田地,村户门前大多种植果树和蔬菜,小桥流水,仿佛一幅水墨画,不禁让人想起魏经邦《题西石峡》“澹烟细雨树模糊,恰似米家水墨图……”的诗句。据青海著名文史学家靳育德老师考证,果米滩的地名和西宁历史上的十三大族有一定关系,果米族(郭密族)是其中之一,后人以讹传讹随意书写成果米了,这里面的故事想想都耐人寻味。

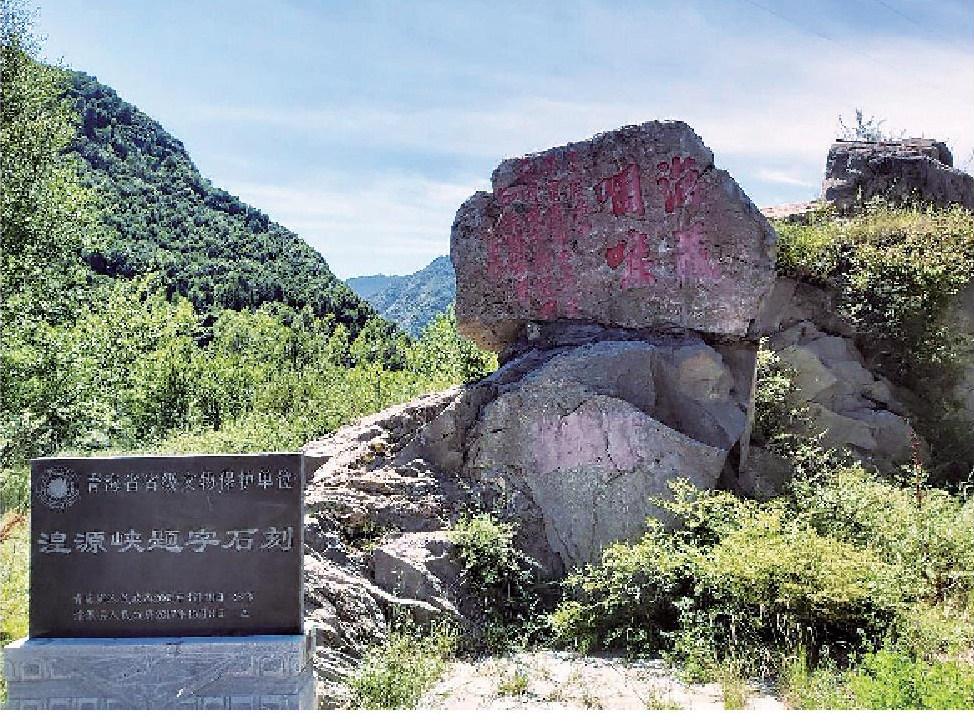

顺着109国道东行,公路蜿蜒曲折如旁边的湟水,可谓斗折蛇行,这里山石形态千奇百怪,似人似物,情態各异,形象逼真。原始松林遍及山野,或兀立峰顶,或戏逗坡缘,山石与松林结伴,相映成趣,构成了一幅天然画卷。《丹噶尔厅志》盛赞这里:“危峰壁立,南北陡峙,奇石突兀,有虎踞龙盘之势。湟流湍急,回环曲折,蜿蜒如龙蛇之夭矫,丸泥东封,一夫当关之险”。景随路变,只见一方巨石,上书“海藏咽喉”,是西宁兵备道鄂云布所题,距今200多年。字体苍劲雄浑,让人赏心悦目。“海藏咽喉”四个字形象地概括了西石峡地理位置的重要性。

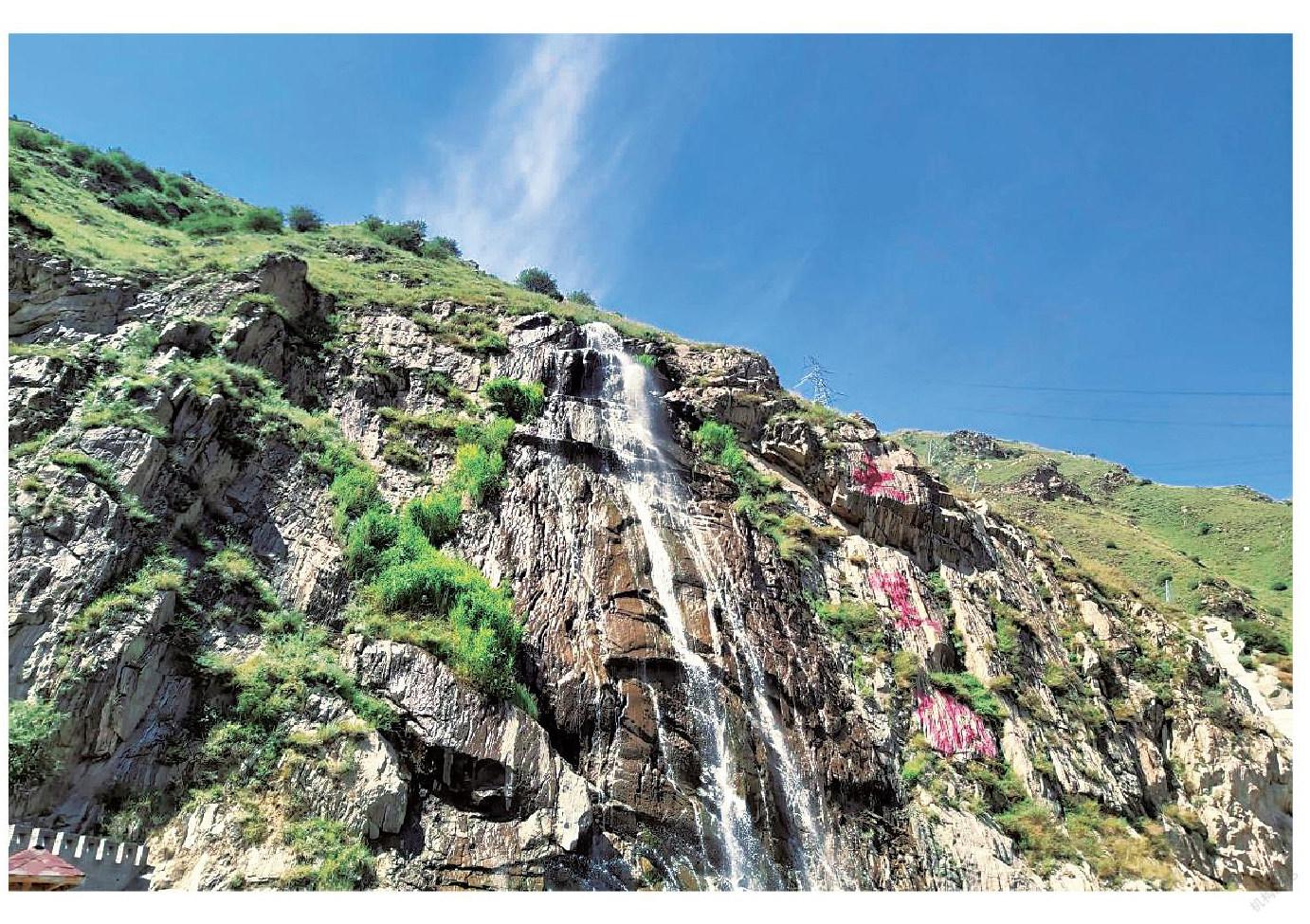

国道两侧绿树成荫,眼前青山相迎,远远就能看到大黑沟峭壁上一泻而下的瀑布,“大黑沟”三个红色字体在黑色的岩壁上异常醒目。在大山峡谷中遇到如此美景,脚步不由变得快了起来,沿着蜿蜒的马路攀爬,远远就能听到落水声,没走几步瀑布就变得大而清晰,瀑布底部有一汪池水,碧绿如玉,池塘不大,几只大白鹅游来游去,惹人喜爱。

再拐一个山湾下坡便是下脖项村,此处山湾拐得急,形如骆驼脖子,村庄应得名于此。路旁有几十余户人家,庄廓背倚青山,面临蜿蜒东去的湟水,有村民驻足观望,神态祥和。再往前走不远,就是佛尔崖,此处是湟源与湟中的交界处,往东就是湟中的北沟口,此处巨石裸露,悬崖峭壁,底下有一小庙,庙名“海藏寺”,小寺位于石壁凹陷处,显得小巧玲珑,寺门楹联曰:法力无涯海藏咽喉蒙庇泽,太平有象湟水源头泰宁清。由于地势低洼,历史上海藏寺屡次被山洪所毁。寺后,可以看到“海藏咽喉”“山高水长”等石刻,我曾绕过国道,从青藏高速路桥下穿过爬上险峰,想近距离拍照,爬到山坡一半,石刻貌似触手可及,但山体过于垂直,到跟前反而觉得寸步难行,只好作罢,驻足看看远山的风景。过了佛尔崖,两山逐渐敞开怀抱,道路也变得笔直,湟水河道变得宽阔,眼前豁然开朗,村社俨然,不远处就是扎麻隆。

徜徉在青山碧水间,十多公里的路,人不觉得疲惫,眼珠子饱餐了太多的美景,心灵逐渐变得宁静,面对大自然,心生欢喜,难得的悠然、明澈在心中流淌,所有的烦恼和不快烟消云散。我想人生也像旁边的湟水,时而风平浪静,转眼就是波涛汹涌,重要的是要具备不畏险阻、勇往直前的精神。微笑着迎接生命中的每一个旅程。把梦装在深深爱恋的山水间,把一路美好留在记忆中——那些石刻艺术向世人展示了湟源厚重的历史文化,见证着西石峡曾经的兴衰。我想西石峡不仅是一条地理商贸通道,而且是民族迁徙走廊,更是一条关乎江山社稷安危的战略要道,西石峡东口的明长城边关以及西口的绥戎古城、临羌古城便是见证。同时他又是一条暗藏美景、遍布名人石刻和自然风光优美的生态画廊。古道之上,雄浑壮丽的青藏高原帷幕开启又闭合,一幕幕雄浑壮阔的民族史诗接续上演。西石峡记录着历史的演进,以光明和富足为追寻方向,艰难地寻找着人类的生机。经商者、传道者、拓荒者与放逐者在古道上演着人类永恒的主题,一幅幅民族商贸往来的画卷在这里逐一呈现。