浮针治疗腰背肌筋膜炎临床研究*

毕海洋,马 琳,于楠楠,刘 鹏,刘 征,△

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040; 2.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

腰背肌筋膜炎是一种由腰背部软组织的慢性损伤导致局部产生无菌性炎症的劳损性疾病[1-2],患病者轻则饱受疼痛困扰,严重者甚至会影响局部的运动功能,进而影响生活质量。笔者研究发现,相较于普通针刺,运用浮针治疗腰背肌筋膜炎,患者满意度更佳。

1 临床资料

1.1 一般资料

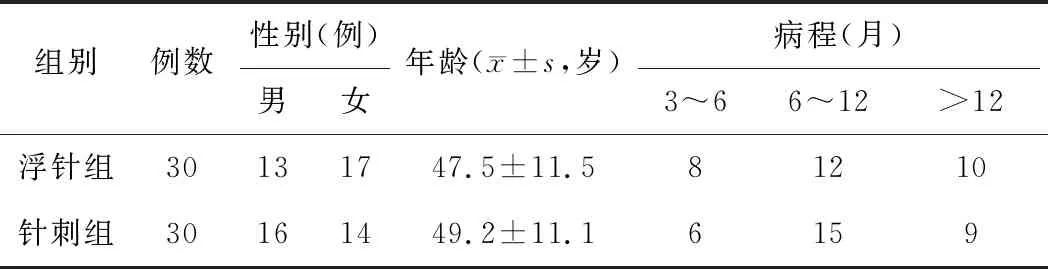

60例符合本病纳入标准和排除标准者均筛选自2018年1月—2018年12月于我院病房就诊者,依照随机数字表将60例患者平均分为两组(即浮针组30例与针刺组30例)。统计分析结果显示,两组入组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。如表1所示。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

腰背肌筋膜炎诊断标准参照中华医学会编著的《临床诊疗指南·物理医学与康复分册》[3]。

1.3 纳入标准

①患者须符合上述诊断标准;②患者年龄18~70岁;③患者一般情况良好(即意识清晰、基本生命体征平稳),对治疗耐受;④参与者知情同意。

1.4 排除标准

①年龄过小(<18岁)或年龄过大(>70岁)者;②治疗施术部位存在感染者;③合并有严重骨质病变者;④合并有严重原发性疾病者;⑤无法配合治疗者。

2 治疗方法

2.1 浮针组

2.1.1 治疗器具 南京派福医学科技有限公司生产中号浮针(医疗器械注册证编号:苏械注准20152270832,生产批号:20180422)。

2.1.2 操作方法 使患者背部暴露充分,探寻查找责任患肌及可疑患肌,针尖朝向患肌方向,在距其6 cm处,于进针器辅助下快速而准确地进针,刺入深度控制在5 mm左右,沿皮下缓慢向前推进浮针进行,运针深度掌握在25~35 mm左右。完成进针后,退后针芯进行扇形扫散,时间控制在2 min[4-5]。行针完毕后抽出针芯,以留置针贴固定软套管,留管8 h后取下软套管。治疗频率为1次/2 d,为期1周的治疗中,治疗组每位患者共行浮针治疗3次。

2.2 针刺组

本组患者治疗仅使用常规针刺方法。取穴:双侧的肾俞、腰阳关和局部阿是穴,患侧的腰背部华佗夹脊、委中及昆仑。患者俯卧位,以0.35 mm×40 mm规格的安迪牌针灸针对上述腧穴行针刺操作,40 min的留针时间内行平补平泻手法,针刺1次/d,治疗周期为7 d。

3 观察指标

3.1 疼痛评定标准

采用简式麦吉尔疼痛问卷表 (SF-MPQ)[6]进行疼痛评分,分数愈高表明疼痛强度愈重。分别于治疗前、治疗1次后和治疗1周后这3个时间节点进行两组患者MPQ总分分析。

3.2 功能评定标准

采用功能障碍指数(ODI)[7]评价患处功能。功能障碍指数=(10个问题总得分÷50)×100%。所得结果越接近100%表示患者功能障碍的情况越严重。分别在治疗前、治疗1次后和治疗1周后对两组患者的ODI结果进行分析。

3.3 红细胞沉降率测定

于治疗前及治疗1周后,采集患者静脉血液,测定红细胞沉降率[8]。

4 疗效评定标准[9]

临床治愈:症状及其临床体征消失,且在半年内未见复发;显效:症状及其临床体征基本消失,但是在活动后及气候变化时仍可稍有不适感;有效:症状、体征得到改善,但是在气候变化时腰背部仍可出现胀痛感;无效:症状、体征与治疗前相比基本无明显变化[9]。

5 统计学方法

数据分析辅助工具软件为SPSS 26.0,以均数±标准差表示计量资料;t检验用于组间及组内的比较;秩和检验用于等级资料的比较。P<0.05为差异有统计学意义。

6 结果

6.1 两组患者MPQ评定

通过组内比较可知,治疗后的浮针组及针刺组MPQ评分均明显降低(P<0.01),显示浮针及针刺治疗均可减轻患者腰背疼痛的症状。组间比较可以表明,两组患者MPQ在治疗前差异无统计学意义(P>0.05);治疗1次及治疗1周后,与针刺组比较,浮针组MPQ评分明显降低(P<0.05或P<0.01),表明在改善腰背肌筋膜炎患者的疼痛症状方面,浮针疗法的效果要优于常规的毫针针刺治疗。见表2。

6.2 两组患者ODI评定

组内比较显示,经治疗后浮针组及针刺组ODI评分均显著降低(P<0.01),显示浮针及针刺治疗均可改善患者腰背肌功能。组间比较显示,两组患者的ODI评分在治疗前差异无统计学意义(P>0.05),治疗1次及治疗1周后,与针刺组比较,浮针组ODI评分明显降低(P<0.05)。说明在改善腰背肌筋膜炎患者功能障碍方面,浮针疗法的效果要优于常规的毫针针刺治疗。见表3。

表2 两组腰背肌筋膜炎患者测评时间节点MPQ比较

表3 两组腰背肌筋膜炎患者测评时间节点ODI比较

6.3 两组患者红细胞沉降率比较

通过组内比较结果可知,浮针组及针刺组治疗1周后红细胞沉降率均显著降低(P<0.01)。组间比较结果显示,两组患者在治疗前红细胞沉降率差异无统计学意义(P>0.05);浮针组红细胞沉降率在治疗1周后较针刺组明显降低(P<0.05),显示在降低腰背肌筋膜炎患者红细胞沉降率方面,浮针疗法的效果要优于常规的毫针针刺治疗。见表4。

表4 两组腰背肌筋膜炎患者测评时间节点红细胞沉降率比较

6.4 两组疗效比较

浮针组达到临床治愈的病例为6例,显效病例为12例,有效病例为11例,无效病例为1例,总有效率为96.7%,高于针刺组(86.7%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组腰背肌筋膜炎患者治疗1周后的疗效比较 [例(%)]

7 讨论

西医学认为,腰背部有着非常丰富的白色纤维软组织,当机体肌肉长期处于缺乏锻炼、姿势性劳损或长期处于阴冷潮湿环境中,这些纤维组织及筋膜就会逐渐发生无菌性炎症,导致肌筋膜炎的发生[10]。临床上,西医对于本病治疗手段较多,但往往治疗效果欠佳,使得本病易反复发作,不易根治[11]。

中医学认为,筋膜炎属“经筋病”的范畴,在痛点部位常伴随经筋的结聚,易被触及[12],形成的结节、条索状物可阻滞局部气血的运行,继而使得局部失于濡养,“不通则痛”。在治疗上本病当以舒筋通络、活血止痛为基本原则[13],治疗经筋病时需着重针对“候病所在”。

浮针在软组织疼痛性疾病的治疗方面应用广泛且疗效甚好[14]。浮针的刺激点在于患肌周围,符仲华教授(浮针疗法发明者)认为患肌是指处于病理性紧张状态的肌肉或者激痛点所在的肌肉[15],其下为疏松的结缔组织。皮下疏松结缔组织属于液晶态[16],机械力作用其上则会释放生物电,当其到达病变组织时,可调动与激发人体内的抗病机制[17]。现代研究亦证实饱受局限性疼痛折磨的患者通过浮针治疗,可以显著地增加患处的血流量,减少体内致痛物质的含量,故而浮针疗法可以起到良好的止痛效果[18]。浮针疗法的鲜明特色为扫散,也是操作中的主要环节,可调整软组织内部的空间结构,加速局部组织液及血液运行代谢的速度;改善肌肉及其他组织的挛缩状态,起到止痛及修复炎症作用[19]。

本次研究纳入的观察指标中,SF-MPQ量表可从不同角度对疼痛进行评估,具有实用性、一致性、可靠性和有效性,在疼痛的鉴别诊断中作用重大[20];ODI功能评分为国际上最常用的腰痛评价方法[21-23]。除MPQ评分及ODI功能评分这两项主观量表外,本次研究还增加了红细胞沉降率这一项血液检测指标,以便较为客观地佐证浮针具有抗炎镇痛方面的作用,至于浮针降低红细胞沉降率的具体机制,由于相关文献较少,且本次观察周期较短,尚需后期进行下一步深入研究。

本次临床观察结果显示,浮针在治疗腰背肌筋膜炎方面,即刻镇痛效果明显,治疗1周后MPQ疼痛总分、ODI功能指数及红细胞沉降率呈现出稳步下降的趋势,表明浮针除镇痛外,还能逐渐改善患者功能,有效降低腰背肌筋膜炎患者的红细胞沉降率,效果要优于对照组的普通针刺,且浮针安全性好、操作复制性强,值得临床推广。