院前急救心肺复苏失败相关因素探讨

于鑫 田卓华 郝萌萌

摘要:目的 探讨院前急救心肺复苏失败的主要因素。方法 通过电子病历系统收集西安市2019年1月-2019年12月院前急救出诊中接受心肺复苏操作的完整病例信息,对可能导致心肺复苏失败相关因素进行分析。结果 院前急救人员接诊到心肺复苏操作用时过长、骤停发生于转运前时未进行除颤时,抢救失败几率更大;医护职称较低时,抢救失败率越高;司机驾龄越小,抢救失败率越高;目击者现场未进行心肺复苏操作的抢救成功率低于目击者现场施救。结论 加强院前应对猝死患者抢救处置流程、提高第一目击者心肺复苏意识及技能、加大公众自救互救培训力度是提高院前心肺复苏抢救成功率的重要措施。

关键词: 院前急救;心肺复苏;第一目击者;救治成功;因素

【中图分类号】R4 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2021)14--02

心脏骤停(cardiac arrest, CA)指心脏突然失去射血功能,大动脉搏动与心音消失,伴随重要器官(如脑)严重缺血、缺氧的急症。其不同于任何慢性病终末期的心脏停搏,若能被及时发现并采取正确有效的心肺复苏术(cardiopulmonary resuscitation, CPR)患者则有可能被挽回生命甚至得到康复;否则,4~6 min后患者多会因脑和其他人体重要器官组织的缺血缺氧而发生不可逆的损害,从而迅速死亡[1]。近几年,CPR被引进我国进行推广培训,然而,研究显示院前心脏骤停患者的心肺复苏救治成功率并未得到明显提高[2]。现对西安市院前急救接诊中实施心肺复苏术的病例进行分析,探讨院前急救心肺复苏失败的主要原因及解决对策,以期提高院前心肺复苏救治成功率。

1 资料与方法

1.1研究对象

收集2019年1月至2019年12月期间,由急救中心接诊并于现场或救护车上转运途中进行CPR的患者。排除标准:(1)拒送医院、拒绝检查、拒绝治疗的病例;(2)记录不完整病例;(3)抢救过程中患者家属提出放弃CPR抢救的病例。

1.2方法

回顾分析2019年1月至2019年12月收集到的心肺复苏完整病例,以与急诊交接时患者是否恢复自主循环分为复苏成功组和失败组。恢复自主循环的判定标准:(1)出现自主呼吸;(2)可以触摸到颈动脉搏动;(3)散大的瞳孔缩小;(4)心电图显示心率恢复。心脏骤停处理程序:急救人员自接诊患者,按照《2015年AHA心肺复苏指南》[3]中成人高质量心肺复苏要求进行操作,(1)5-10秒内医生快速检查判断意识、呼吸、脉搏[4];(2)护士打开心电监护除颤仪,用手柄分析心率(最快测试心律的操作);(3)将患者置于硬的平面,立即行胸外按压,按压通气比为30:2;(4)按压频率100-120次/分;(5)按压深度为至少5cm;(6)使胸廓充分回弹;(7)通气500-600ml/次,看到胸廓有起伏;(8)尽量减少按压中断时间(<10秒);(9)医护到达现场后实施复苏术,进行搬抬转运时尽量缩短按压中断时间;(10)按压过程中,如果体力不支立即换人交替按压,以保证按压质量。

应用SPSS18.0软件对数据进行统计分析。计量资料采用表示,采用独立样本t检验,计数资料用率(%)表示,采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

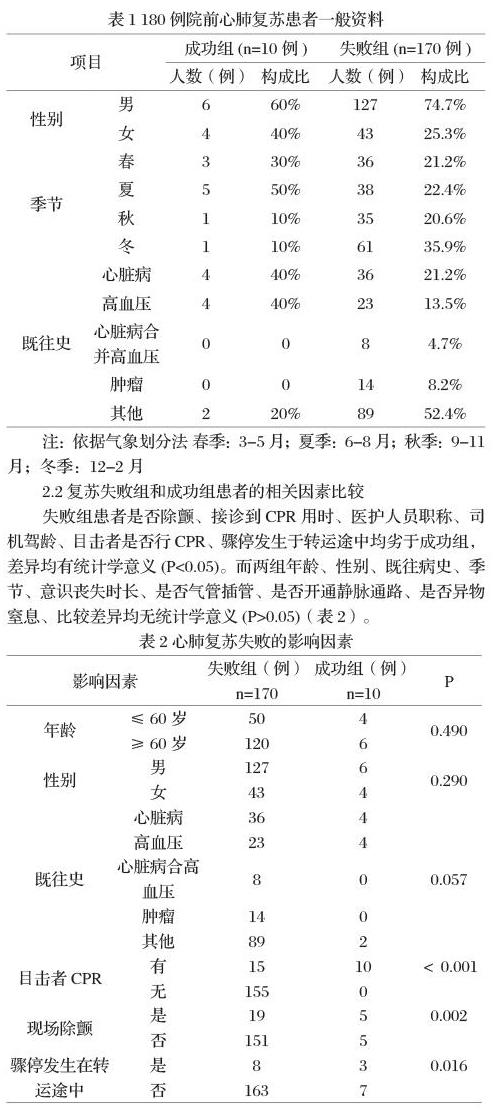

2.1 一般资料

试验共入组患者180例,其中心肺复苏成功10例,失败170例;男性133例,复苏成功6例,失败127例;女性47例,复苏成功4例,失败43例;春、夏、秋、冬季分别实行心肺复苏39例、43例、36例、62例,其中复苏成功分别为3例、5例、1例、1例;既往患有心脏病、高血压、心脏病合并高血压、肿瘤、其他病史者分别为40例、27例、8例、14例、91例,复苏成功者分别为4例、4例、0例、0例、7例(表1)。

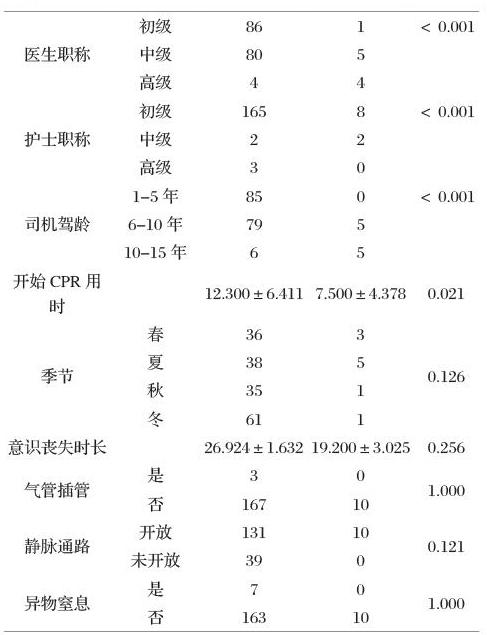

2.2 复苏失败组和成功组患者的相关因素比较

失败组患者是否除颤、接诊到CPR用時、医护人员职称、司机驾龄、目击者是否行CPR、骤停发生于转运途中均劣于成功组,差异均有统计学意义(P<0.05)。而两组年龄、性别、既往病史、季节、意识丧失时长、是否气管插管、是否开通静脉通路、是否异物窒息、比较差异均无统计学意义(P>0.05)(表2)。

3 讨论

随着社会的飞速发展,工作、生活压力不断增加,各类疾病尤其是心脏骤停的发生趋于年轻化。在我国发生人数为每年54.4万例,平均3人/分猝死[5]。大部分心脏骤停发生于院外,院前急救120成为人们求助的首选。然而,据急救电子病历显示,自急救分站接到调度台派车指令到急救车整装出发约耗时5分钟,与黄金4分钟原则有时差,CPR是否有效主要取决于救助是否及时,即从发生CA到被有效施救的时间。大脑对氧气依赖度高于其他器官,研究显示[6],大脑中断供氧3min即可出现脑水肿,4-6min脑细胞将发生不可逆的损伤,8 min将脑死亡,CPR抢救成功率随着每1min的延误而明显下降。研究显示[7],1 min内的有效CPR,抢救成功率可高达90%。

本次研究发现,医护职称对抢救成功率有影响,即工作年限越长,判断病情更迅速,处置流程越娴熟;此外,司机的驾龄越长,在选择路线、处理路况等方面经验更丰富,可以更好协助医护人员尽快赶到最近医院,以赢得宝贵的救助时间。

在医护人员赶到之前,现场第一目击者自救互救尤为重要。本研究显示,院外心脏骤停中有123例(72.4%)发生地点为家中,有目击者166人(92.2%),然而,第一目击者现场进行CPR的仅25例(13.9%)。研究表明[8],在医务者赶到之前第一目击者跟随调度电话指导CPR可尽可能为抢救患者获取宝贵时间。此次研究中,调度进行电话指导CPR 6次,占3.6%,然而指导CPR过程中有3例未按照指令去实施CPR,占1.8%,由此可见,要想发挥第一目击者现场施救的效能,不仅需要对公众进行广泛宣传,还要积极加大对有着学历高、身体素质好、社会责任心强的高校学生的常态化培训,同时对调度的电话指导也要加强。虽然总则第184条规定:“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”用以鼓励人们施救,但研究显示[9],问卷中人们对陌生人的施救意愿不高的主要原因除了对自身技能的不确定,还有担心施救失败后惹官司。建议在以后的公众培训中,不仅要加强学员的知识技能学习,同时还要加大普及“好人法”,以消除面对陌生人需要救助时的犹豫。Navab[10]等人研究已表明,第一目击者是影响心肺复苏成功率的最有用因素。要发挥第一目击者的作用,需满足:(1)第一目击者曾受过心肺复苏培训或者是从事医疗行业有CPR操作经验;(2)调度配备优先分级调派系统(Medical Priority Dispatch System, MPDS)且有能力对求助者进行电话指导;(3)第一目击者未曾学过CPR,但能够按照调度电话中指示进行判断及按压。

由于本次资料搜集均为院前出诊病例,默认将病人就近送至有救治能力的急诊,交接时患者恢复循环为复苏成功,提交完整抢救病例于科教科登记并获得相应奖励,以此鼓励院前急救人员积极正确实施心肺复苏术。不足之处在于未跟进随访,对患者的预后及转归不清晰。此后将对该复苏成功病例进行电话随访,记录详细病情转归情况,以完善急救病例,为提高院前急救救治效果、提升心肺复苏抢救成功率提供宝贵建议。

参考文献:

[1] 李孟秦, 崔燕, 赵双全, 等. 心博呼吸骤停患者复苏后神经系统恢复预后的影响因素[J]. 现代仪器与医疗, 2018,24(04):28-30.

[2] Sasson C, Rogers M A, Dahl J, et al. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis[J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2010,3(1):63-81.

[3] de Caen A R, Berg M D, Chameides L, et al. Part 12: Pediatric Advanced Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care[J]. Circulation (New York, N.Y.), 2015,132(18_suppl_2 Suppl 2):S526-S542.

[4] 李伍娥, 陳敏, 王晓萍. 院前心脏停搏患者心肺复苏成功影响因素的分析[J]. 创伤与急诊电子杂志, 2019,7(01):57-59.

[5] 孙红雷, 袁哲沛, 俞良曦. 影响院前心肺复苏存活患者意识恢复的因素分析[J]. 安徽卫生职业技术学院学报, 2020,19(01):37-38.

[6] 廖湘斌, 练刚. 心肺复苏成功的相关因素探讨[J]. 中国医药指南, 2015,13(04):145-146.

[7] 郭晓杰, 张向楠. 心脏骤停急诊心肺复苏成功因素探究[J]. 中国当代医药, 2013,20(17):177-178.

[8] 章森苗, 黄坚强, 汪春燕. 不同心肺复苏方法对院前急救心脏骤停患者预后的影响[J]. 现代实用医学, 2015,27(3):321-322.

[9] 康毓秀, 李彭博, 徐艳. 兰州市大学生公众急救知识掌握现状与需求调查[J]. 卫生职业教育, 2017,35(11):107-109.

[10] Navab E, Esmaeili M, Poorkhorshidi N, et al. Predictors of Out of Hospital Cardiac Arrest Outcomes in Pre-Hospital Settings; a Retrospective Cross-sectional Study[J]. Archives of academic emergency medicine, 2019,7(1):36.

作者简历:姓名于鑫,性别女, 1990.02,籍贯江苏,研究方向院前急救.学历本科.单位全称西安急救中心,科室科教科,职称主管护师

通讯作者:田卓华,副主任医师