外行何以评价内行?

——专家意见证据的评价原理

周晗隽

(清华大学 法学院,北京 100084)

一、前言

随着社会生活的日益复杂化,涉及专门知识的案件与日俱增,法院不得不更多地依靠专家意见来认定案件事实。不过,在鉴定意见、专家辅助人意见越来越多地现身诉讼过程的同时,作为外行的法官如何评价这些涉及专门或行内知识的证据也日渐受到关注。种种迹象表明,法官在评价内行意见时,常常在“过度信赖”和“过于保守”之间摇摆不定。一方面,法官往往对鉴定意见的采信率奇高,甚至呈现出一定程度的“鉴定依赖症”;另一方面,法官又对专家辅助人怀有疑虑,导致这类被归入当事人陈述的意见证据备受冷落。例如,厦门市思明区法院2004—2007年涉及司法鉴定的207起民事案件中,法院对一次鉴定的全部采信率为98.55%,再次鉴定的全部采信率为96.78%[1].很显然,无论是依赖还是排斥专家意见,要么使法官对事实判断的最终决定权旁落,要么使事实认定的科学性、可靠性大打折扣。法学界有识之士早已意识到这一问题的重要性,并围绕“外行何以评价内行”展开分析[2-4]。遗憾的是,现有研究对专家意见之特性的认识仍不够深刻,对相应证据评价方法之原理的探析并不多见。2019年底修改的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(下称《证据规定》)第36条,继承并完善了此前《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2001)》第29条有关鉴定书审查内容的总体规定。不过,严格来说该条文仅要求对鉴定书中必要内容的“有无”做形式审查,至于如何评价内容的“对错”或“好坏”则语焉不详。

比较法上,两大法系国家围绕专门知识的制度设计虽不相同,但在“外行何以评价内行”的问题上均面临着同样的困难。相较而言,为避免外行陪审团被专家证人误导或蒙蔽,英美法系尤其是美国在专家证人制度上的探索由来已久,两百余年间已积累了相当丰富的规范、判例与文献。这些素材为探究“外行何以评价内行”的原理提供了可能。以美国法为主要参考对象,本文首先通过历史考察,揭示专家意见证据的“意见性”与“专门性”特征及其对证据评价的影响。其次,抽象归纳出“三段论结构”与“可靠性指征”作为评价专家意见证据的原理和工具。最后,结合我国的实际情况,对我国的专家意见证据评价方法提出完善方案,从而保障法官更加科学合理地评价专家意见和做出事实判断。基于笔者的研究兴趣,以下的探讨将主要以民事诉讼为视角。

二、“意见性”与“专门性”:专家意见证据的本质特征

在英美法系国家的语境中,证人证言是最普遍的证据方法,专家和当事人在作证时均被视为证人[5]。通常而言,证人应当就其亲身感知事实做客观性陈述,此即事实证言。不过,有时证人也会就待证事实陈述自己的观点、看法或推论,这类陈述被称为意见证言或者意见证据。所谓专家意见证据,指的正是专家证人就待证事实提供的意见证据,其“意见性”构成了证据评价时的特性之一。首先,“意见性”的本质究竟是什么,意见证言与事实证言应当如何区分。其次,意见证言并非是对亲身感知的客观性陈述,事实认定者又该如何评价。除“意见性”之外,专家意见证据还具有“专门性”的特征。与普通证人在日常经验范围内提供的意见证据不同,专家意见证据承载着超越常识的专门知识。一方面,正是由于仅靠常识武装的事实认定者无法准确认定全部事实,专家意见的重要性才日渐显著;另一方面,事实认定者在专门知识上的匮乏又使评价专家意见变得困难。为了应对以上两类特性,美国的制度设计在两百余年间屡次变动。从历史的摇摆中足以洞悉专家意见证据的本质特征及评价原理。

(一)“意见性”的本质及对证据评价的影响

由于“专门性”之于专家意见证据太过重要和特殊,对专家意见证据中“意见性”的探讨经常容易为其“专门性”所掩盖。为了揭示“意见性”的本质及对证据评价的影响,有必要稍微跳出专家意见证据的语境,从不具有“专门性”的外行意见证据谈起。所谓外行意见证据指的是,以非专家身份作证的普通证人就待证事实陈述的观点、看法或推论。英美法院对“意见性”的关注始于19世纪。在此之前,尽管判例中已有排除部分意见证据的做法,但“意见性”并不是排除的理由。毋宁说,这些证据是因为缺乏“亲身感知”(personal knowledge)而被排除(1)See FED. R. EVID. 602.。所谓亲身感知指的是,证人必须实际观察到所欲陈述的事实,从而为陪审团提供最可靠的信息来源[6]。例如,在买卖合同纠纷中,证人声称他“认为或相信这笔交易未发生”的证言不可采,只要他未亲眼看见而是基于传闻或其他理由推测出结论[7]。将上述证言中的“认为或相信”稍做变换,便可得到曼斯菲尔德(Mansfield)法官在1766年做出的经典表述:“纯粹意见不是证据”[7]。这里的纯粹意见,指的正是没有亲身感知加以支撑的意见。相反,只要有亲身感知的支撑,无论事实证言还是意见证言均不会因此被排除。在涉及“所售商品价值几何”“当事人神志是否清醒”等设问时,由于从性质上看证人只能通过意见的形式回答,一律将该类证言排除并不合理。早期判例中,法官允许证人在陈述亲身观察事实的同时发表意见的做法也印证了上述结论[7]。因此,之所以排除纯粹意见,不是因为它具有“意见性”,而是因为没有亲身感知的支撑。证据的“意见性”并未成为法律上特殊对待的理由。

有趣的是,仅仅过了几十年,对证言“意见性”的拒斥便在19世纪的美国达到了空前的高度。无论有无亲身感知的支撑,证人必须陈述“事实”而不是“推论、结论或意见”。外行证人的意见原则上均应排除,仅在具有严格必要性的情形中才允许采纳。相较于事实证言,意见证言究竟有怎样的特质让法院如此难以接受?在此有必要简单考察当时排除意见证言的主要理由:事实与意见存在根本区别且易于分辨,从事实中推论出意见是陪审团的权力[7]。首先,事实与意见之间的差异是巨大的,在哲学层面前者系本体论,后者则指向认识论。但是,由于用语的歧义,在把这一区分应用于证言时似乎发生了混淆。事实陈述与意见陈述的区别远没有事实与意见那般明显。无论事实陈述还是意见陈述,在“事实·意见”的相对关系中均属于“意见”[8]。任何对“事实”的陈述都需要借助评价、概括、推理[9],所谓的事实陈述只不过是更具体的意见陈述[8]。证言是陈述的一种,因此证言究竟是事实证言还是意见证言至多只是程度的问题[6]。其次,从事实中推论出意见的确是陪审团的权力,接受陪审团审判甚至是公民的宪法性权利。但是,承认意见证言的证据资格似乎并不总是意味着对陪审团权力的篡夺。陪审团从来不会因为证人提出的是意见证据而应当受到拘束,他们完全可以不加采信并独立地从已经认定的事实中推论出意见。换而言之,只要对作为意见形成基础的事实有充分的理解,陪审团就能够评价意见证据。

也许正是基于以上考虑,在20世纪初的美国,对证据“意见性”的拒斥已经在实务中渐渐松动(2)See Willard L. King.A Study of the Law of Opinion Evidence in Illinois.Chicago:Callaghan & Company, 1942,p22-37.。美国《联邦证据规则》在制定时没有再坚持对意见证据的严格禁止,而是将“是否能为事实认定者提供帮助”(有用性)作为采纳意见证据的前提。在基本原理上,考虑到事实证言与意见证言之间的相对性,继续把“意见性”作为排除标准将削弱法的可预测性。但是完全废除这一区分,又会使得普通法律师对证人刨根问底的传统被抛弃[10]。因此,美国的立法者采取了折中方案,将两类证言间的不可区分之区分做隐藏处理,用“有用性”(helpfulness)这一颇具裁量权的排除标准,事实上取代了“是否属于意见证言”的吊诡。“意见性”不再是排除证据的理由,但法官仍会要求普通证人尽量陈述“事实”[11]。至于评价意见证据的具体方法,实际上已经暗含在两类证言的相对关系之中。任何陈述都是评价、概括、推理的结果,因此作为概括、推理之结果的意见,总是与作为概括、推理之原因的事实相对应。通过对细节与原因的追问,事实认定者得以将意见证据的评价转化为对其推论基础的评价。证据的“意见性”在向推论基础的回溯中逐渐被消解。

(二)“专门性”的本质及对证据评价的影响

所谓“专门性”指的是,专家意见证据中承载着超越常识的专门知识这一特性。常识被假定为普通成年人所拥有的足够经验;专门知识则涵盖诸如科学、艺术、商业等领域专家所拥有的特殊经验[12]。尽管并不存在普世的认知共识,知识的专门程度也是相对于具体的事实认定者而言的[10],但正是这种特殊的行内知识使专家意见区别于外行意见。与“意见性”类似,事实认定者在评价具有“专门性”的证据时面临的困难起初同样未受重视。这主要与普通法早期法院获取专门知识的方式有关。没有人会否认,法院应当在诉讼过程中以某种方式利用专门知识[7],英国法院寻求专家帮助的记载至少可以追溯至1554年[7]。不过,当时的专家主要是以陪审员或者法庭顾问而不是证人的身份出现[13]。理论上看,这类中立专家的身份与事实认定者的地位无异,其意见也并非以证据的形式提交,因此尚不涉及证据的“专门性”问题。换而言之,在评价主体同时也是被评价者时,“何以评价”的问题自然被掩盖。

直到1782年的一份重要判决后,专家证人成为英美法院导入专门知识的主要方式(3)该案系曼斯菲尔德(Mansfield)法官于1782判决的Folkes v.Chadd案,又称威尔斯港口案(The Wells Harbor Case)。See John H.Wigmore.A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law.Boston:Little,Brown,1983,Vol.7,P4.,“专门性”对证据评价的影响才逐渐受到关注。不过,在专家证人制度问世的早期,出于中立专家的制度惯性,法院仍对专家证人保持高度信任,并未在可采性层面对证据的“专门性”做过多限制。只要在本案中专门知识能够帮助陪审团理解证据或者确定争议事实,并且发表证言的专家确实具备科学、技术或其他方面的专门知识,那么证据就具有可采性[10]。前者是“有用性”的要求,后者则指向专家资质。有学者认为,这一时期的可采性评价主要是借助“市场对内行的接受度”这个标准来操作的。如果某人能够通过在市场上出售知识谋生,那么专门知识就可能存在。法官要做的,只是去调查专家是否属于该专门行业的一员[14]。

不过,“专门性”给证据评价造成的困难并不会因为信任而消失。未事先审查专家意见证据的可靠性(reliability)即赋予其可采性的做法,导致了许多具有偏向性甚至“不实”的伪科学涌入法庭。再加上陪审团在专门知识上的匮乏,法庭上的激烈争辩,以及相互冲突的科学理论与实验结果反而增加了事实认定的困难[15]。专家意见证据的评价,实际上被专家数量和权威的表象所取代。在此背景下,专家制度的改革建议层出不穷,希望回归普通法早期中立专家的呼声一直存在[7]。然而,出于对抗制的坚持,司法界并未对此做出回应。直到20世纪初,随着美国的科学共同体逐步组建,各自行事的专家渐渐形成行业共识与标准,才产生了对专家意见进行实质审查的契机[16]。这似乎意味着,美国法院第一次对“外行何以评价内行”的问题给出了正面的答案。

1923年,哥伦比亚特区上诉法院在对弗莱伊案(Frye)的判决中认为,之所以心脏收缩压测谎结果不可采,是因为它尚未“在其所属的特定领域获得普遍接受”[17]。科学知识是不断发展的结果,理论或方法必须从实验阶段推进到证实阶段,然后才能被法院采纳。有学者认为,此时的可采性评价标准已经从指向证人的“市场对内行的接受度”扩展至指向证据的“内行对内行的接受度”[15]。此举事实上将本应由陪审团负责决断的证据可靠性问题前置于可采性评价阶段,并赋予其“普遍接受”的规范化含义。尽管在提出“普遍接受原则”时,法院没有指明任何参考文献或先例,但由于迎合了法院“守门人”的角色定位,其适用范围越来越大。到20世纪80年代,该原则已经成为美国绝大多数法院在刑事、民事诉讼中评价专家意见证据可采性的一般标准[15]。不过,随着实质审查的经验逐步积累,法官越来越不满足于“躲在科学背后”[18]。1993年,在美国联邦最高法院审理的多伯特案(Daubert)中,为了证明盐酸双环胺与胎儿畸形之间的因果关系,专家证人提出了一系列科学理论,但是均未达到“普遍接受”的程度。法院认为,“普遍接受原则”已被1975年制定的美国《联邦证据规则》取代,在对专家意见证据的可靠性进行评价时并不存在固定的公式,法官应当自己去评估科学理论或方法的可靠性。本案中可能的标准有:(1)可验证性;(2)同行评议;(3)误差率;(4)普遍接受。此后,在乔伊那案(Joiner)、锦湖轮胎案(Kumho Tire)等系列判决中,法院补充了新的评价标准并扩大了适用范围。最终,在2000年美国《联邦证据规则》第702条修改时,以上判例所确定的标准部分写入了咨询委员会的说明。

三、“结构”与“指征”:专家意见证据的评价原理

经过数百年的发展,美国法院已经对专家意见证据达成如下共识。首先,专家意见证据是意见证据的一种,“意见性”使其区别于事实证言。但是这种区别是相对的,所谓的事实证言不过是更具体的意见证言。通过对推论基础的追问,事实认定者得以将证言中的“意见性”逐步消解。其次,专家意见证据还具有“专门性”,这使其区别于外行意见证据。由于事实认定者在专门知识上的匮乏,“专门性”曾一度给证据评价造成困难。通过从弗莱伊案到多伯特案等一系列案件的判决,法院认为“外行能够评价内行”。不过,对比较法研究而言,仅做描述层面的了解还不够,从结果的有效性中无法倒推出方法的有效性。唯有对制度运作的原理进行充分剖析和评价后,才能理性地回答“外行何以评价内行”的问题。

(一)通过“三段论结构”应对专家意见证据的“意见性”

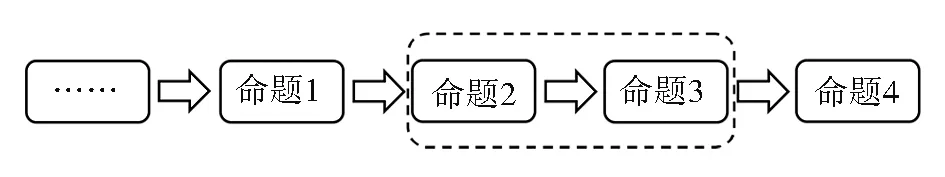

美国法院在应对专家意见证据的“意见性”时,是从事实证言与意见证言的相对关系出发,图1较为直观地描述了两类证言间相对的、上下文式的关系。命题1-4分别指代“X眼神空洞、X行为古怪、X疯了、X没有足以执行遗嘱的民事行为能力”。相比于“X疯了”,“X行为古怪”更接近事实证言;但相比于“X眼神空洞”,“X行为古怪”则更接近意见证言[4]。事实证言与意见证言并无本质区别,只有在语境中才可能判断证言的性质。由于任何对“事实”的陈述都需要借助评价、概括、推理,理论上图1可以往左无限具体化,并不存在所谓的“原始事实”(brute facts)[19]。当然,也不宜过分夸大这种相对性,证言的司法性质赋予了其一定程度的确定性。首先,要求证人尽量陈述“事实”的意义在于,为陪审团提供足够丰富的案件细节。但另一方面,证人的认知与表达能力决定了对细节要求的限度。“X眼神空洞”已经足够具体,没有必要强求证人做出更详细的陈述。在许多常见问题中法院已经形成共识,称一个陈述为“事实”而另一个为“意见”[11]。其次,尽管所有证言均是命题,但命题对象所具有的法律意义并不总是相同。“X没有足以执行遗嘱的民事行为能力”是纯粹的法律评价,已经超出事实证明的范畴,无论如何也不应由证人来判断,属于典型的意见陈述。在实用主义层面,证言究竟属于“事实”还是“意见”,可用陈述的具体程度,以及与争点问题的接近程度这两个标准来衡量[10]。

图1 “事实·意见”的相对关系

前文已述,通过对细节与原因的追问,事实认定者能够将意见证据的评价转化为对其推论基础的评价,借助图1可以更为全面地理解这一过程。当意见证据呈现在法庭上时,如“X疯了”,律师往往会追问“你为什么这样认为”,证人回答“因为X行为古怪”。直观上看,这两个命题的确有一定关联。但逻辑上,两个主项相同但谓项不同的单称命题并不当然形成推理,单称命题的推理需要概括命题的协助(4)单称命题(singular proposition)是以单独事物为主项的命题,概括命题(general proposition)是以某一类事物为主项的命题。以主项是否周延为标准,又可将概括命题分为全称命题与特称命题。See George F. James, Relevancy, Probability and the Law [J], 29 CAL. L. REV. 689(1941).。本例中未被阐明的概括命题是:有些行为古怪的人是疯子。通过概括命题的分析,事实认定者得以对意见证言做出评价。有学者认为,只有综合运用这两类命题,事实认定者才能够符合逻辑地将证言与裁判相联系[20]。因此,在对意见证据进行分析时至少涉及以下三个基本要素:大前提(概括命题)、小前提(事实)、结论(意见),各要素间呈现出三段论式的逻辑结构(5)See Learned Hand.“Historical and Practical Considerations Regarding Expert Testimony”.15 Harv.L.Rev.40(1901).Edward J.Imwinkelried.“The Bases of Expert Testimony:The Syllogistic Structure of Scientific Testimony”.67N.C.L.Rev.1(1988).。需要注意,真实案件中的推理过程可能会更加复杂,例如,涉及锁链型或者放射型推理,但构成推理的基本要素并不会超出三段论的范畴[21]。

三段论中的结论指向的是意见证据本身,对结论的评价需要通过回溯考察作为意见基础的小前提与大前提来实现。意见证据的小前提,通常对应的是更为详细具体的事实证言或者关于待证事实的其他证据。至于大前提的表现形式,往往不能采用“只要A,则必然B”的全称命题,多数情况下只能是具有盖然性的特称命题,如“如果A,则可能B”。这类概括命题背后的知识又可分为常识与专门知识。无论是借助常识完成推论的外行意见证据,还是借助专门知识完成推论的专家意见证据,均可在“三段论结构”中加以分析。此外,将“三段论结构”运用于专家意见证据的合理性还能够在美国《联邦证据规则》中找到例证。其702(b)-(d)规定,法官应当从以下三方面对专家意见证据的可靠性进行评价:(b)证言基于足够的事实或者数据;(c)证言是可靠的理论和方法的产物;(d)专家将这些理论和方法可靠地适用于案件的事实。所谓“事实或者数据”指向的是小前提,“理论和方法”对应的即大前提,至于第三点涉及的则是大前提适用于小前提的过程。尽管该规定只是对法官评价证据可采性的要求,但其中的原理是共通的,陪审团同样可以在证明力评价中加以运用。因为,无论是法官还是陪审团均被假设拥有足够的逻辑推理能力。通过常识所能掌握的逻辑推理能力,事实认定者能够有效运用“三段论结构”消解专家意见证据中的“意见性”。

(二)通过“可靠性指征”应对专家意见证据的“专门性”

在“三段论结构”的辅助下,事实认定者能够将专家意见证据进行拆解分析。不过,这并未完全回答“外行何以评价内行”的问题。作为小前提的单称命题通常无涉专门知识,事实认定者理应能够进行评价,大前提适用于小前提的过程一般也可用逻辑定律来检验。可是作为大前提的概括命题已经超越常识的范畴,逻辑推理无法解决知识上的不足。为了应对证据的“专门性”,美国法院形成了诸如“市场对内行的接受度”、弗莱伊案中的“普遍接受原则”,以及多伯特案中的“可验证性、误差率”等标准。其中的原理实际上与医疗诊断中的推理模式非常类似。例如,一个病人如果全身起满红点,医生通过对此类症状的观察,便会在内心形成“病人可能患有麻疹”的判断;或者医生观察到病人身上的痈发展成脓肿,便会认为应行切开术。有学者将这种论证称作“征兆论证”[21],而医学上又将“脓肿”这类症状称作指征或者适应证。“红点”不意味着病人必然患有麻疹,但这并不妨碍医生在诊断初期通过症状来判断病因。同理,“普遍接受”也无法保证理论和方法一定是正确的,但仍具有统计学上的意义。“普遍接受”的或然性不影响法官将其作为评价专门知识的“可靠性指征”。所谓可靠性指征在此指的正是包括“市场对内行的接受度、普遍接受、可验证性”等在内的,众多评价专门知识可靠性的指标或表象。

尽管作为科学外行的法官不拥有专门知识,但无论“普遍接受”还是“可验证性”等可靠性指征,事实上都已经成为常识的一部分。完全可以假设,法官能够或者已经掌握了此类科学常识。从认识论上看,由于专门知识与常识之间并非不可通约[9],“外行评价内行”没有理论障碍。从经验上看,诸如“每个人的DNA都不相同”等知识已经为多数人所熟知,科学也不应被“神化”。科学的海洋深而广,法官不必横渡整个海洋,只需知道如何游泳[22]。20世纪以来的美国法院,正是借助常识所能掌握的逻辑推理及科学常识,在三段论的分析框架中形成了评价专家意见证据的“可靠性指征”。某种程度上,对仅靠常识武装的法官而言,至少应该能够按照这种方式对专家意见证据进行部分理解和评价。

四、专家意见证据评价原理的中国式展开

目前,我国民事诉讼中的专家意见证据主要有鉴定意见、专家辅助人意见两类。一方面,由于这两类证据在“意见性”和“专门性”上与美国的专家证人意见相通,故存在参照的空间;另一方面,我国民事证据评价主要按照“三性”展开,即真实性(客观性)、关联性、合法性[23]。从法院是否采纳当事人提交的证据,以及已经采纳的证据在多大程度上采信的角度[24],又可将证据评价过程分为证据能力评价与证明力评价。比较法需要与现有体系相互衔接才能促进知识的增长,因此专家意见证据的评价原理也应当在“三性”的框架中发挥作用。专家意见的证据能力评价主要涉及合法性问题(6)与刑事诉讼中普遍确立证据禁止规则不同,民事诉讼中当事人双方地位平等、攻防手段和能力基本相当。因此一般而言,凡为证据材料均具有理论上的证据能力。仅在例外情况下某些事实材料和方法才不具有证据能力,且主要涉及合法性问题。再加上专家意见证据形式上的关联性与真实性通常没有太大争议,因此将这两类评价主要置于证明力阶段似乎更为妥当。参见占善刚.民事证据法研究[M].武汉:武汉大学出版社,2009:37.,同时还存在类似于美国的“有用性”考量。美国《联邦证据规则》第702条规定,只有专门知识能够帮助事实认定者理解证据或者确定争议事实时,专家意见才具有可采性。如果依靠常识足以完成事实认定,则没有引入专家的必要,否则将造成过度的诉讼拖延。我国《民事诉讼法》第76条、第79条规定,人民法院对启动鉴定程序,以及专家辅助人出庭保有批准申请的权力,部分也是出于同样的考虑。合法性的要求大多与鉴定意见相关,涵盖鉴定主体、鉴定程序[25],以及《证据规定》第36条中提及的鉴定书形式要件审查,主要目的是为了保证鉴定意见的中立性。由于专家辅助人的制度定位决定了其不可避免地具有一定程度的偏向性,因此不必在意见的程序及形式上做过多限制[26]。专家意见的证明力评价主要涉及真实性与关联性问题。关联性的量化评价可以借助贝叶斯公式(7)贝叶斯公式系托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)提出的逻辑法则,可用于计算新证据对待证事实存在概率的影响。参见〔美〕伯纳德·罗伯逊等.证据解释——庭审过程中科学证据的评价[M].王元凤,译.北京:中国政法大学出版社,2015:11-40.,真实性的评价则需要“三段论结构”与“可靠性指征”的帮助。考虑到贝叶斯公式的问题相对独立,以下将主要讨论如何在“三段论结构”中借助“可靠性指征”对专家意见证据进行评价。

(一)对专家意见证据的大前提进行评价

通过三段论的理论模型,一个典型的专家意见至少可以被拆分为三个命题。尽管三段论中的结论最为简洁具体,但法官很难直接判断证明力。只有回溯考察大前提、小前提及大前提适用于小前提的过程后,方能对专家意见的真实性做出相对理性的评价。这里的大前提对应的正是《证据规定》第36条中“鉴定所依据的原理、方法”。对其进行评价需要借助“可靠性指征”,按照逻辑顺序可从以下四方面着手。在评价专家意见证据的大前提时,首先需要考察它的大前提是什么。如果专家意见的大前提表述不清甚至没有大前提,那么理论或方法的可靠性势必要大打折扣[27]。无论是有意的隐藏还是无意的疏忽,法官都应当提醒专家详细陈述作为其意见基础的大前提。同时,还应当避免专家为了清楚地表达而错误或过于简化其使用的理论或方法[28]。司法实践中更为常见的问题是,鉴定意见书中载明的或者专家辅助人声称的理论和方法与实际使用的不一致(8)参见(2010)鄂州法民一初字第00008号。。因此,明晰性是首要的“可靠性指征”。

确定了大前提的内容后,便可对其可靠性进行考察。具体的理论或方法的可靠性,部分取决于所属学科或领域本身的可靠性。如果科学界普遍对该学科或领域的研究质量存有怀疑,那么大前提的可靠性也将大打折扣。历史上,如何区别人类血液与动物血液曾是一个难题。显微镜学家声称,可以通过观察血红细胞的大小来分辨人类血液,但19世纪的科学界普遍对此提出质疑。显微镜学家有关检测样本是否为人类血液的证言,在美国法庭上就曾引发过较大争议[14]。这类“可靠性指征”可以概括为专业领域的可靠性。具体而言,需要考察该学科或领域的专门知识是否曾适用于其他案件;是否得到了科学界的普遍认可;是否已经形成同行评议体系、研究质量评价标准等[16]。对我国而言,鉴定意见所属领域的可靠性一般没有太大争议,即便有,也主要是通过两高的文件批复统一规定(9)参见最高人民法院《关于人民法院在审判工作中能否采用人类白细胞抗原作亲子鉴定问题的批复》,最高人民检察院《关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复》等。。但是,由于专家辅助人制度所能适用的案件类型非常广泛,新兴领域也随着学科细分而不断形成,未来还应当重视对专家意见所属领域可靠性的评估。

第三类“可靠性指征”涉及相关学科或领域对该理论或方法的评价。自1923年弗莱伊案做出判决后,“普遍接受原则”长期成为美国法院的主流。有调查表明,直到2001年仍有27个州主要采纳该原则[17]。尽管由于存在假阴性(False Negative)和假阳性(False Positive)错误的风险,对“普遍接受原则”的批评一直存在,不过科学界的共识仍是“外行评价内行”非常重要的参考指标,多伯特规则也并未否认这一观点。“普遍接受原则”真正的问题是,相对抽象且不宜作为评价理论或方法的唯一指征。学界通说当然不一定是正确的,少数说未来甚至可能成为主流。但审理案件不是科学研究,对证据评价而言通说的可靠性势必要大于少数说。实际上,我国《司法鉴定程序通则》第23条就要求鉴定人应当按照国家标准、行业标准和技术规范,以及该专业领域多数专家认可的技术方法的顺序,遵守和采用理论或方法进行鉴定。法官在评价专家意见证据的大前提时,也可以借助此类“可靠性指征”。具体而言,国家标准、行业标准和技术规范较易查明。为了确定多数专家对该理论或方法的评价,可以采用如下方法:权威教科书或手册中是否有记载;该理论是否已经发表并接受同行评议;该理论与其所属领域的其他理论或原则是否矛盾等[16]。

第四类“可靠性指征”涉及常人对科学的理解。多伯特规则要求法官从“可验证性、误差率、同行评议、普遍接受”这四个角度对专家意见的大前提进行评价。其中,前两个指征即科学常识的体现。不过,正如审理该案的法官所言,这些“可靠性指征”并非固定的标准[18],实务中逐渐形成了许多新的考量因素。结合学者与法官的建议,这类“可靠性指征”至少包括:该理论是否专门为本案所准备、该理论是否具有可证伪性、已知或潜在的误差率、是否考虑了其他变量因素[16]。需要注意,法官毕竟是外行,通过科学常识来评价大前提的可靠性在准确度和成本效率上都存在一定不足。因此,这种方法只能作为必要的补充,频繁使用不免有“认知过度”之嫌[29]。此外,在制度设计上还可以考虑激活司法技术人员,完善专家咨询、技术听证等制度,辅助法官评价专家意见证据大前提的可靠性。

(二)对专家意见证据的小前提进行评价

有关专家意见证据小前提的评价问题,可以从两个层面加以分析。

首先,如前所述,事实陈述与意见陈述之间具有相对性,所谓的事实陈述也是评价、概括、推理的结果。诸如“X光片显示胫骨多处骨折”“患者有腹胀、水肿等症状”的判断,如果是作为专家意见的小前提出现,由于已经足够具体,因此一般不再深究判断的理由。但如果当事人对这类判断有异议或者判断的推理程度较高时,如“病人患有类风湿性关节炎”,则有必要将该小前提视为另一个次级推理的结论,在逻辑上进一步拆解分析[29]。即分别对次级推理的大前提、小前提,以及大前提适用于小前提的过程进行评价。这种情况主要出现在专家需要通过现场勘验或身体检查来获取小前提的场合(10)参见《司法鉴定程序通则》第25条。。

其次,在更为一般的情况下,小前提指向的通常是某种实物证据,也即《证据规定》第36条中的“鉴定材料”。在DNA鉴定中,鉴定材料是检材和样本;在医疗损害鉴定中,即病历资料、可疑医疗物品等;专家辅助人的意见往往也需要实物证据的支撑。如果作为专家意见基础的实物证据遭替换、变造,即使专家的理论、方法再先进,也无法保证其意见的真实性[30]。在实物证据的评价方法上,美国《联邦证据规则》第901条专门规定了鉴真(authentication)制度,即举证方需要证明提出的证据是真实的。在我国的民事诉讼领域,2018年施行的《医疗纠纷预防和处理条例》第24条、第25条也对病历资料、可疑医疗物品的保管、送检等重要环节做出了规定。《司法鉴定程序通则》第22条还要求,司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度,严格监控鉴定材料的接收、保管、使用和退还。这些规定均可视为与实物证据鉴真相配套的证据保管链制度的一部分。相关制度的落实将有助于当事人通过举证,辅助法官对专家意见证据进行实质审查[31]。

(三)对大前提适用于小前提的过程进行评价

在纯粹形式逻辑中,如果给出了大前提与小前提,法官很容易就能推理出结论,即便有逻辑谬误也可以迅速甄别。之所以需要特别强调对过程(即《证据规定》第36条所述之“鉴定过程”)的审查,主要有以下三个原因。

其一,许多专家意见并不是纯粹逻辑推理的产物,需要通过实验、仪器的分析才能得出结果。即便大前提与小前提均无疑问,实验与检测的过程也可能因为疏忽或者故意而发生错误,类似的丑闻在中美两国均有发生。遗憾的是,即便借助“三段论结构”与“可靠性指征”,法官有时也很难发现试验造假[32]。常识所能发挥的作用主要体现在对操作流程是否科学、规范进行评价。一方面,应当要求专家详细陈述实验与检测方法,必要时借助“普遍接受”与“可验证性”等指征对方法进行评价;另一方面,与证据保管链类似,试验过程记录制度的建立,也将有助于当事人通过举证为证据评价提供素材(11)参见《司法鉴定程序通则》第27条。。

其二,从检材、样本到专家意见的思维过程往往无法用一个三段论加以概括,很可能涉及数个连续推理。如果只对基础的理论方法和检材样本进行评价后,就直接认可专家意见的真实性,难免会忽略可能存在的逻辑漏洞。即便是相对确定的DNA鉴定,也有从“检材和样本的DNA纹型特征位点完全匹配”,到“检材和样本的DNA纹型具有极高概率的同源性”,再到“检材和样本具有极高概率的同源性”等数个推理过程[33]。在诸如医疗损害、知识产权等规范较为模糊,需要借助专家个人经验及综合判断的情况下,法官也应当要求专家尽量详细地阐释论证过程。如果分析、论证过程过于笼统,意见的真实性也将受到影响。

其三,尽管形式逻辑中的谬误很容易发现,一旦与专业知识结合,作为外行的法官难免会理解不足。较为常见的问题是,专家意见的检材样本与理论方法本身没有争议,但是理论方法的适用范围不能涵盖本案。例如,理论方法所涉及的是通常情况,但本案恰好属于例外。 同样可以归入此类的另一种情况是,检材样本不完全符合大前提的适用要求。例如,送检材料在完整性和充分性上存在欠缺,可能影响结果的准确性甚至不符合鉴定的最低要求。这种情况在笔迹、声纹等同一性鉴定中较为常见。在制度设计上,组织法官进行法庭科学培训并制作相应的专家意见证据参考手册将有助于法官掌握拆解专家意见证据的方法,发现其中常见的疑点与问题。

五、结语

为了遏制司法鉴定过程中出现的周期长、质量差,甚至虚假鉴定、撤销鉴定等问题,2019年底修改的《证据规定》用近二十个条文对民事司法鉴定程序予以完善。新规显著加强了法院对鉴定活动的管理,明确了鉴定意见从委托、出具到质证,甚至撤销在内的绝大部分流程。但是,却唯独忽略了法官对鉴定意见的评价。实际上,对任何一类专家意见证据而言,管理与评价都缺一不可。加强管理的目的是降低作为科学外行的法官评价专家意见证据的难度,而不是替代法官的评价。在此背景下,相信本文的研究能够为我们的制度优化提供一定的前鉴与参考。