小剂量促红细胞生成素治疗老年慢性贫血对患者血红蛋白水平的改善评价

田学谦

【摘要】:目的:探究在老年慢性贫血患者临床治疗中应用小剂量促红细胞生成素对于血红蛋白水平的改善情况。方法:回顾分析2019年2月-2021年2月在我院进行治疗慢性贫血的84例老年患者作为研究目标,依据治疗方式不同将其分为对照组实行常规治疗,观察组实行小剂量促红细胞生成素。分析对比两组患者的血红蛋白水平改善情况、治疗效果、生活质量和焦虑情绪。结果:与治疗前相比较,两组血红蛋白水平均有较大改善,且观察组患者的改善情况显著优于对照组(P<0.05);观察组患者临床治疗效果相比对照组患者较优(P<0.05);观察组患生活质量的各项指标改善情况明显优于对照组患者(P<0.05);观察组焦虑情绪的评分明显低于对照组患者(P<0.05)。结论:在老年慢性贫血的临床治疗中应用小剂量促红细胞生成素对于患者的血红蛋白水平有良好的改善效果,有效改变患者的日常生活治疗,临床价值显著。

【关键词】:老年慢性贫血;小剂量促红细胞生成素;血红蛋白水平

慢性疾病性贫血(anemia of chronic disease,ACD),就是因为慢性的感染、炎症以及结缔组织病或是恶性肿瘤所导致出现的贫血现象,主要的临床表现是红细胞的寿命缩短,出现铁性障碍,炎症性细胞因子会增多致使红细胞的生成素会减少,骨髓会抑制贫血的代偿性增生,是慢性疾病较为常见的并发症[1]。患者的临床症状主要有头晕、皮肤的黏膜出现轻度苍白,低热等,但是可能会被原发性的基础疾病出现的症状所掩盖。从流行病学的分析显示仅次于缺铁性贫血的发病率交稿的贫血类型,此病可能会合并贫血性的心脏病以及免疫力下降出现。近年来随着医疗技术的发展,不断对慢性疾病性贫血的发病机制探究分析,发型其病因主要是因铁代谢出现紊乱,红细胞的生成素不足或者是降低的促进红细胞生成素的生物活性[2]。鉴于此,回顾分析2019年2月-2021年2月在我院进行治疗慢性贫血的84例老年患者作为研究目标,分析小剂量促红细胞生成素对于血红蛋白水平的改善效果。

1、资料与方法

1.1资料:回顾分析2019年2月-2021年2月在我院进行治疗慢性贫血的84例老年患者作为研究目标,依据治疗方式不同将其分为对照组实行常规治疗,观察组实行小剂量促红细胞生成素。对照组42例,男性22例,女性20例,患者年龄61-82岁,平均(72.4±5.16)岁;观察组42例,男性23例,女性19例,患者年龄62-83岁,平均(73.3±5.13)岁。两组患者年龄、性别以及病例资料等差别不明显(P>0.05),比较价值显著。纳排标准:(1)所有纳入患者均符合临床的贫血诊断标准;(2)所有纳入患者年龄〉60岁;(3)排除患有老年痴呆以及严重精神类障碍者。

1.2方法:

两组患者入院后均进行基础疾病的治疗,当患者的Hb<80g/L,进行贫血治疗。

对照组:实行常规治疗,给予患者输血治疗。

观察组:实行小剂量促红细胞生成素治疗,当患者的Hb<100g/L、红细胞压积(HCT)<30%时就采用小剂量促红细胞生成素(Erythropoietin,rhEPO)进行治疗,轻度的贫血患者或者是洁净轻度的中度贫血患者可以采用3000U进行皮下注射,一周进行两次;重度的贫血患者或者是接近于重度的中度贫血患者可以采用10000U每周两次[3]。

1.3评价指标

1.3.1血红蛋白水平:

对所有选择患者进行治疗前、治疗后2周、治疗后4周、治疗后6周、治疗后8周的血红蛋白水平改善幅度进行分析比较。

1.3.2治疗效果:

观察并记录所有患者的治疗情况。显效:贫血临床症状消失,血红蛋白指标恢复正常;有效:贫血临床症状明显好转,血红蛋白指标改善幅度50%以上;无效:贫血临床症状没有明显改善,血红蛋白指标改善50%以下。总有效率=显效+有效/n*100%。

1.3.3生活質量:

采用中文版的生活质量SF-36量表[4],对84例患者进行生活质量的评估。选择生理功能、情感功能、社会功能以及活力四个维度进行评估,每个维度分值范围0-100分,分值越高表示生活质量越好,治疗效果越佳。

1.3.4焦虑情绪

治疗前后通过焦虑自评表(SAS)[5]来对患者因疾病出现的焦虑现象进行评估,评分范围0-60分,分值越高表示焦虑情绪越加严重。

1.4结果统计

选择SPSS23.0进行此次研究数据的分析,计量资料为血红蛋白水平以及生活质量,选择t表示,以( )检验表示;计数资料为治疗效果,选择 表示,以%检验表示,比较两组患者的临床数据(P<0.05),则差异具有统计学意义

2、结果

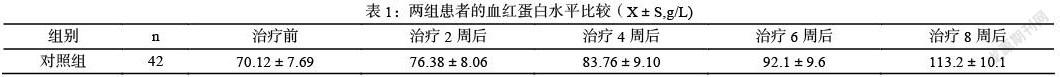

2.1血红蛋白水平对比

治疗前,组间比较血红蛋白水平无明显差异(P>0.05),治疗后,组间比较差异明显且观察组优于对照组(P<0.05),详见表1。

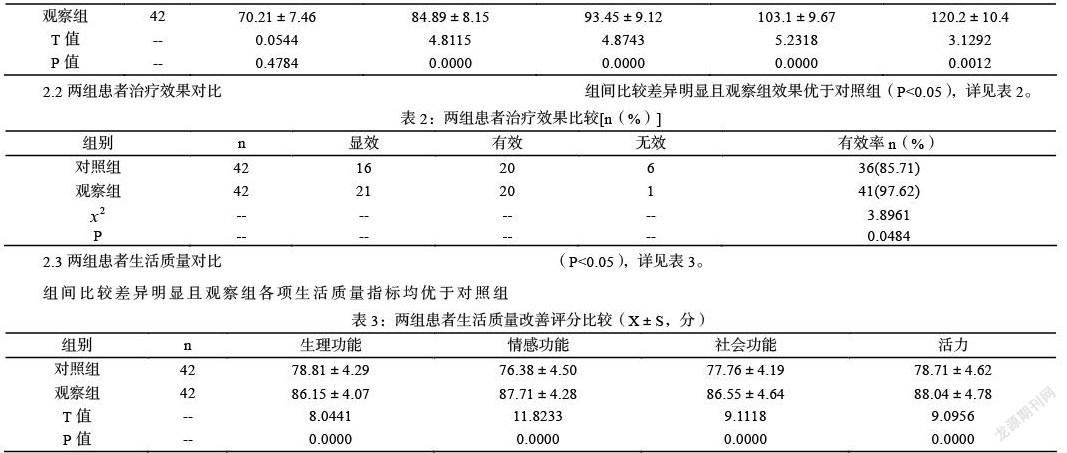

2.2两组患者治疗效果对比

组间比较差异明显且观察组效果优于对照组(P<0.05),详见表2。

2.3两组患者生活质量对比

组间比较差异明显且观察组各项生活质量指标均优于对照组(P<0.05),详见表3。

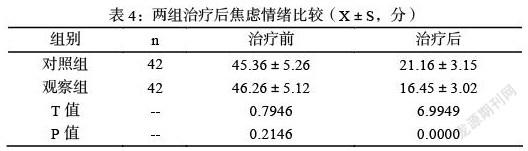

2.4两组患者治疗前后焦虑情绪对比

治疗前两组患者焦虑情绪无明显差别(P>0.05),治疗后两组患者焦虑情绪明显改善,且观察组改善情况优于对照组(P<0.05),详见表4。

3、讨论

慢性疾病性贫血并不是作为单独的疾病存在,而常常是因为获得性或遗传性的疾病伴随出现。发生此类疾病后患者的红细胞容量出现明显下降,不能很好地将氧气输送在各个组织器官中,其红细胞计数以及血红蛋白和红细胞压积值都会呈出较低的水平[6]。在我国老年群体中,慢性疾病性贫血较为常见,且男性的患病率高达28%。老年慢性贫血的患病率在逐年上升,老年慢性贫血患者可能还会合并其他的慢性疾病,会提高患者的死亡率,因此患者可能会出现紧张焦虑等不良情绪。所以控制患者的血蛋白水平,可以有效降低患者的死亡率,依据患者的具体病情状况,给予其相应剂量的促红细胞生成素来进行治疗,可以有效地恢复患者的血红蛋白水平,进而改善患者的预后情况[7]。

促红细胞生成素在人体中是因为肾脏、肝脏所分泌出的一种激素样物质,可以有效促进红细胞的生成。通过服用红细胞生成素能使患贫血患者的血流比溶度提高。促红细胞生成素作为老年慢性贫血治疗的主要药物,可以通过血管的平滑肌受体直接将其作用在血管中,加强外周血管的肾上腺素转移剂可以收缩外周血管,使血压逐渐升高[8]。促红细胞生成素可以使血管的平滑肌细胞中的Ca2+的浓度增加,有效进行血管的收缩升高患者血压,促红细胞生成素还可以提高血管中紧张素Ⅱ介导中肾小管对于钠的重吸收,增加血容量,升高患者的血压。老年患者尤其是年龄较大的患者大多是有高血压或者是冠心病等心脑血管疾病,大剂量的冲击治疗方法并不合适,可能还会诱发其他病症出现,通过小剂量的促红细胞生成素来进行皮下注射,如果每周进行会增加患者的注射痛苦,可能还会出现不同程度的不良反应,因此依据患者的病情给予小剂量注射,治疗效果较为显著[9]。从本次的研究结果来看,治疗前两组患者血红蛋白水平五明显差别(P>0.05),治疗后两组患者的血红蛋白改善情况有,明显变化,且在治疗后2周、4周、6周、8周观察组血红蛋白改善情况均优于对照组(P<0.05);与对照组的治疗想效果相比较,观察组的治疗有效率显著较高(P<0.05);与对照组的生活质量改善评分相比较,观察组患者生活质量相关指标评分显著较高(P<0.05);治疗前,组间焦虑情绪评分比较差异较小(P>0.05),治疗后,组间比较差异较为明显,且观察组评分优于对照组(P<0.05)。由此可见,小剂量的促红细胞生成素临床的治疗效果确切,有效纠正患者的贫血症状,缩短治疗时间。

总体来说,将小剂量促红细胞生成素应用在老年慢性贫血的临床治疗中效果较为显著,可以有效改善患者的血红蛋白水平,缓解患者因疾病出现的不良情绪,改善患者日常的生活质量,临床治疗效果较为显著。

参考文献

[1]郭友志.大剂量促红细胞生成素对血液透析患者肾性贫血的治疗效果及对血清铁蛋白叶酸水平的影响[J].山西医药杂志,2021,50(10):3.

[2]范东娜.重组人促红细胞生成素对老年慢性心力衰竭合并贫血病人心功能及运动耐量的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(2):2.

[3]曹清红.小剂量促红细胞生成素治疗老年人慢性疾病性贫血的临床效果分析[J].中国现代药物应用,2020,14(22):206-208.

[4]詹晓燕,林玉蓓,胡杰,等.促红细胞生成素联合输血治疗对慢性贫血患者的疗效及血液学相关指标的影响[J].世界临床药物,2020年41卷7期,535-539页,2020.

[5]庞国珍,黄志敏,陈伟婵,等.老年性慢性心力衰竭患者贫血及低蛋白血癥与其预后相关性研究[J].中国处方药,2020,18(01):170-171.

[6]孙燕茹.左卡尼汀联合促红细胞生成素治疗老年维持性血液透析肾性贫血的疗效[J].中国医学工程,2019(6):88-88.

[7]江强.用不同剂量的重组人促红细胞生成素治疗肾性贫血的效果研究[J].当代医药论丛2019年17卷13期,138-139页,2019.

[8]江罗佳,张丰萍,曹俊霞,等.促红素对肾性贫血患者血红蛋白,红细胞压积的影响[J].药品评价,2019,16(13):3.

[9]郑法雷,毕增祺.小剂量红细胞生成素对透析前慢性肾衰患者贫血的作用[J].中华内科杂志,2020,32(7):4.