城市公园绿地生态系统文化服务评估研究进展∗

陈语娴 戴代新

同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092

生态系统文化服务作为《千年生态系统评估》 (Millennium Ecosystem Assessment, MA) 提出的生态系统服务重要组成部分之一, 指“人类通过精神满足、 认知能力的发展、 反思、 娱乐以及审美体验等从生态系统中所获取的非物质效益”[1]简称“文化服务”。 城市公园绿地作为城市空间中的“近邻自然”, 是城市居民亲近自然、游憩社交的主要场所[2]和形成场所依恋、 建立社会联系的重要空间形式[3], 是城市环境中文化服务的重要来源。 近3 年城市公园绿地的文化服务评估研究数量呈迅速增长态势, 但我国在文化服务领域仍以综述性文章[4-5]和案例研究为主, 在城市公园绿地尺度方面主要是通过个案研究证明文化服务的重要性, 并从理论视角提出管理优化策略[6-9], 而对城市公园绿地文化服务的评估仍缺乏深入讨论和统一认识。

本文通过文献整理与深入分析, 对城市公园绿地文化服务评估的理论框架、 指标选取、 量化评估方法和实践应用等问题进行思考, 总结了城市公园绿地生态系统文化服务研究的关键议题和挑战, 并对未来研究方向提出了建议。

1 研究方法

在Web of Science、 Science direct 和中国知网中, 分别以城市公园(urban park)、 城市绿色空间(urban green space)、 开放空间(open space)、绿色基础设施(green infrastructure) 和文化服务评估(cultural service evaluation /assessment) 为检索条件, 对1997—2019 年公开发表的期刊文献进行检索(未限定国家地区, 检索时间为2019 年7月17 日), 获得文献929 篇。 本文将以上研究对象统称为“城市公园绿地”, 不仅因为它在中国是一个法定专有名词, 而且也较好地涵盖了城市中以公园为主体、 不同尺度和类型的城市绿地。通过阅读摘要筛选出主要研究对象为“城市公园绿地” 的文献144 篇, 通过精读全文选择与“文化服务评估” 密切相关的文献34 篇(中文4 篇,外文30 篇); 在深入阅读分析上述期刊文献及其中所引的高频文献基础上, 进一步补充阅读文化服务相关的国际研究报告、 综述等资料, 从而进一步把握关键问题和主流观点。

2 生态系统文化服务关键议题

2.1 关键术语与级联模型

生态系统文化服务常用术语有服务(service)、 功能(function)、 价值(value)、 效益(benefit) 等。 MA 在Costanza (1997)[10]的基础上将文化服务定义为人通过与生态系统产生互动而获得的非物质效益[1], 用“价值” 和“效益”共同表征“服务”。 但MA 存在概念模糊、 术语混淆的弊病[11-13], 如评估实践中存在混淆文化服务供应潜力和实际流量、 低估活动反映的多元价值或效益[14]等问题。 概念模糊导致研究边界不清晰, 缺乏统一的评估指标, 难以融入生态系统服务整体研究框架[15]; 术语混淆反映出对文化服务产生机制的理解不透彻, 以及对生态系统与人类福祉之间的关系阐述不清晰等问题。

为解决上述问题, 首先要剖析生态系统环境影响人类福祉的机制与途径, 以及厘清服务和其他关键术语的关系。 现有概念模型基本遵循结构-功能-价值的影响途径[16], 应用较广的是生态系统服务级联模型(Cascade Model), 它从人类福祉的角度阐释了文化服务的产生机制和过程,揭示了上述术语间的关系(图1)[12,17]。 后续研究提出修正模型, 从偏好、 原则和功效3 方面评估价值, 有效地将文化服务评估与决策制定相结合[11]。

图1 级联模型(作者根据原文翻译)

2.2 主要特性与评估难点

生态系统文化服务与其他服务类型相比, 具有无形性、 主观性、 非消耗性、 依附性、 地方性、交叉综合性等[11-12,18-20]特性, 这一方面导致文化服务很难被量化计算[18-19], 也不完全适宜于货币化的量化评估方法[11-12]; 另一方面也决定了其评估方法强调空间信息分析和公众意见收集[3、21-22],特别是强调公众参与评估的方法与途径, 关注不同利益群体的意见[23]。

3 城市公园绿地文化服务评估研究现状

3.1 评估框架

具有代表性意义的文化服务评估框架有MA、《生态系统与生物多样性经济学》 (The Economics of Ecosystems & Biodiversity, TEEB)、 《英国国家生态系统评估》(UK National Ecosystem Assessment,UKNEA) 和 《生态系统服务国际通用分类》(Common International Classification of Ecosystem Services, CICES)。 虽然存在争议, 但MA 作为第一份正式将广义的文化服务纳入生态系统服务框架中的文件, 其重要性已广受学者认可, 后续研究多以此为基础展开。

2010 年联合国环境规划署主持发布的TEEB否定了MA 将文化服务理解为生态系统对人类单向产出的效益的观点, 强调生物多样性对文化服务的重要影响, 将人类偏好与生物物理环境相结合[19,24], 从人与生态系统的互动和供需关系的视角为文化服务评估拓宽了思路。

2011 年发布UKNEA 及其后续行动计划从环境空间、 文化价值、 文化实践和文化效益4 个层面构建了完善的文化服务评估框架, 以当地政府公开的可用数据集为数据源, 从供应、 可达性、需求和质量4 方面提出了地方层面的文化服务评估因子, 可操作性强[18、25-26]。 数据来源的特性使其更适用于区域尺度的生态系统, 单个公园绿地的精细化研究则需进一步筛选评估因子。

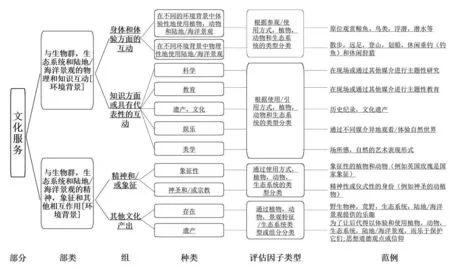

Haines 和Potschin[12、17]在CICES (v4 2013)中提出级联模型, 对MA 的研究框架进行了更明确的结构分层(图2)。 与TEEB 和UNKEA 不同,CICES 更聚焦于原位生活过程 (in-situ living process) 对文化服务基本性质的决定性作用[12],并从具体的活动和特定的环境空间特征等方面提出了评估指标, 更适宜于小尺度空间。

图2 CICES 提出的文化服务结构分层

尽管上述框架对文化服务产生的机制与路径的理解不完全一致, 但MA 之后的研究逐步明确了环境空间在文化服务产生机制与评估过程中的重要地位, 文化服务评估从最初研究自然的单向“产出” 逐渐发展为探索人与生态系统以环境空间实体为媒介进行互动的动态过程, 从文化服务供需关系、 生物多样性等方面构建较完善的文化服务评估理论体系。

3.2 评估指标

MA、 TEEB、 UKNEA 和CICES 各有侧重, 城市公园绿地文化服务评估的现有研究往往是依据研究目的和研究对象特征对上述框架进行整合或改进。 依据研究视角, 可以从文化服务现状水平、文化服务的供需关系、 生物多样性与文化服务3方面归纳现有的城市公园绿地文化服务评价指标。

文化服务现状水平视角评估指标包括公园环境特征、 使用方式、 公众感知等[6,8,14,23], 这类研究重视环境空间特征和人口社会学背景对评估结果的影响。 研究发现, 公园绿地中场所依恋、 社交性、 社会联系等与“本土自然” 相关的文化服务尤为突出[6,14,23]。

文化服务供需关系视角的供给侧评估指标与其他生态系统服务略有重叠, 聚焦于研究对象提供文化服务的能力, 包括设施供给、 遗产数量、土地覆盖类型、 噪音与犯罪率等; 需求侧指标包括社会人口学特征、 公众态度、 偏好、 支付意愿、活动形式等[27-30]。

生物多样性与文化服务视角主要探讨生物多样性因子与文化服务的相关性, 对文化服务评估体系进行补充。 研究发现, 生物多样性总体与某些文化服务呈正相关性, 但入侵物种对某些文化服务有消极影响[31-34]。

城市公园文化服务整体评估指标框架确立的难点在于: 一方面, 考虑到文化服务的供需情况时, 文化服务与生态系统服务的其他3 项服务相互影响、 互有重叠[20], 进行生态系统服务整体评估时难以确定统一的评估指标; 另一方面, 不同利益群体出于不同的研究目的, 对于文化服务评估因子的选择标准不同。 针对城市公园绿地文化服务评估, 构建与生态系统服务整体评估协同的指标体系将是未来研究的重点之一。

3.3 评估方法

城市公园绿地尺度的文化服务评估方法可以分为直接货币化定量评估、 间接货币化定量评估、 不能货币化的定量评估, 以及定性描述4 类[4,20]。

游憩与生态旅游是体验文化服务最直观的方式[20], 大尺度生态系统中常采用货币化方法, 城市公园绿地中常通过问卷、 观察等非货币化方法评 估[14,22,35]。 美 学 价 值 强 调 景 观 视 觉 审 美 体验[20,36-37], 常通过偏好量表、 美景度模型、 选择实验等基于景观特征的感知调查法[38-39]进行量化评估, 也可与货币化评估方法相结合转化为经济价值[40]。 不同社会背景下, 同样的生态系统特征可能产生不同的遗产价值[20], 因此, 对于可以转化为旅游产品的物质载体通过直接货币化方法衡量其市场价值, 对于不具备显著市场价值的资源类文化遗产通过间接货币化方法转化为经济价值[41]。 城市公园绿地层面的研究更多地聚焦于非物质的方面, 也可纳入精神与宗教价值、 灵感启发、 社会关系、 场所感等文化服务类别, 采用与美学价值的非货币化评估方法相似的手段评估[34,42]。 教育价值、 知识系统价值在大尺度生态系统研究中常使用当量因子法将其转化为经济价值[43], 在城市公园绿地尺度常通过非货币化定性定量相结合的方式进行评估[42,44]。

总体来说, 货币化方法可用于评估美学、 文化遗产、 教育科研价值, 在游憩与生态旅游价值评估方面应用更为成熟、 广泛, 但场所感等非使用性文化服务没有真实市场价格, 无法保障评估的完整性和准确性[45]。 此外, 过于强调游憩与生态旅游价值, 一方面会导致无法通过货币化方法衡量的非物质效益被忽略; 另一方面可能会增加生态系统负担, 对生态系统保护带来威胁[20]。 非货币化方法也存在弊端, 如问卷访谈、 观察法存在公众评价与专业术语难以相互转化, 无形的文化服务难以定量研究的问题, 需要通过Q 方法(Q methodology) 进行转译[46]。 货币化与非货币化方法相结合可以更好地补全评估结果, 从而更好地指导土地利用规划[3,47]。 近年来, 文化服务评估研究注重环境空间信息的分析, 如参与式地图法可以记录、 分析各项服务与空间的关联性,以及不同利益群体对于文化服务的认知匹配度,为公园绿地的改造和管理提供参考依据[48]。 随着社交媒体的发展与大数据研究方法的普及, 基于带有地理信息的网络文本与图像对文化服务进行评估的方法逐渐兴起。 利用网络数据比传统调查成本更低, 能快速、 广泛地采集公众对文化服务的兴趣与偏好, 便于与空间制图法相结合, 总结公园游览模式, 为公园绿地改造、 管理提供更全面的信息[22,35]。

3.4 实践应用

现有研究以欧美城市案例为主, 我国的研究成果较少。 依据研究目的, 可以将城市公园绿地尺度文化服务评估的现有研究分为全面评估和专项评估2 类(图3)。 全面评估侧重于研究对象的文化服务总体特征或各项文化服务之间的关系分析。 专项评估通常以教育价值、 游憩价值等单项文化服务评估为主要研究内容, 通过实践论证某项价值的重要性, 对文化服务评估体系进行补充;或深入研究某项文化服务的影响因子, 而对无形效益研究相对较少。

现有研究结果表明: 1) 具有不同人口社会学背景的使用者对文化服务的态度具有一定共性,但对文化服务的需求和活动类型具有显著差异[14,30,36], 公园管理目标与公众对文化服务的感知之间存在偏差[48-49]。 2) 文化服务不仅有“正向服务”, 还存在噪音、 不安全性等“负服务”(disservice); 某些文化服务之间存在正或负相关性, 文化服务强度、 丰富度、 多样性与环境空间特征存在显著关联[37,39,48-49]。

图3 城市公园绿地文化服务评估研究信息汇总

总体来说, 现有研究对公园绿地内部不同类型空间单元的研究较少; 虽有聚焦于公众视角的研究, 但公众参与途径仍有待优化; 对专家、 管理方与公众意见的比较分析较少。 未来的城市公园绿地文化服务评估应当更多地尝试新方法, 提升公众参与途径, 注重公园内部环境空间与文化服务之间的关联性研究, 以及不同利益群体之间的比较分析, 确保所有社会成员获得应得利益。

4 讨论

城市公园绿地文化服务评估研究正成为生态系统服务研究领域的热点, 在评估因子选择、 评估方法创新、 公众视角研究等方面取得了长足进展, 但仍存在以下问题: 1) 缺乏可与生态系统服务整体评估相融合的全面指标体系; 2) 内部环境空间特征对文化服务之间的作用机理研究不足; 3) 对不同利益群体评估的差异及原因的分析不够深入。

加强对城市公园绿地生态系统服务的整体性理解是建立完善的城市公园绿地文化服务评估体系需要解决的首要问题。 依据环境空间特征将城市公园绿地内部的空间进行分类, 分析各项文化服务在空间上的关联性和环境空间对其的作用机理有助于明确具有不同景观特征的城市公园绿地的优势与劣势, 以及优化文化服务供需关系。 近年来逐步兴起的空间制图法与大数据分析方法能快速高效地获取与分析数据, 有效提高了工作效率; 新方法的应用使从小尺度空间的视角研究文化服务成为可能, 也为公众参与公园绿地文化服务评估提供了新途径。