大庆市“传统音乐”类非遗中鼓吹乐的研究

杜洋

摘要:传统音乐是中华民族传统文化的重要组成部分之一,是不同时期内一定音乐思想的集中呈现,亦是我国非物质文化遗产项目中一个特殊的门类分化。对我国文化边缘地带黑龙江省大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产中鼓吹乐项目所进行的相关研究,是一个代表区域范围内文化发展及文化传承的延伸性论题。本文基于对大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产项目中鼓吹乐的现状进行概述,认知遗产所面临的保护与传承困境,完善鼓吹乐遗产项目可行及有效的保护与传承策略,实现大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产中鼓吹乐项目真正意义上的保护。

关键词:大庆 传统音乐 非物质文化遗产 鼓吹乐 保护与传承

地方性非物质文化遗产是一个区域范围内文化内涵的集中体现,是祖祖辈辈遗留给后人丰富的、宝贵的物质财富与精神财富,亦是一个地区所特有的认同、发展、变化与进步的重要标志。大庆市,位于黑龙江省西部,自清初便一直设有定居村落,其独特的地理位置和丰富的人文资源奠定了这里深厚的传统文化底蕴。在保存了传统地方社会风尚文化的基础上,伴随着地方民俗活动及社会文化的变迁,当旧有习俗结合了传统音乐“新风”,便有了我国文化边缘地大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产的诞生。

一、大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产的现状概述

非物质文化遗产,不是某一单一概念,在其内容中涵盖了传统音乐、曲艺、传统戏剧、等概念在内的共十个类别的遗产内容。传统音乐类非物质文化遗产,是一种不可复制的本民族人民所共生、共有的文化记忆。大庆市传统音乐类非物质文化遗产的历史源远流长,在历史的长河中形成了极具地方区域特色的文化遗产,具有浓厚的区域文化气息。历史上,大庆市作为拥有悠久历史传统文化的地区,其传统音乐与地方性语言、风俗习惯、思想情感、大庆精神与铁人精神等内容相结合,呈现出风格迥异、内涵丰富的遗产内容。与此同时,各种各样的区域因素不仅为大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产的生根发芽提供了良好的文化生态环境,也为其传承、发展与创新提供了一个优质平台。

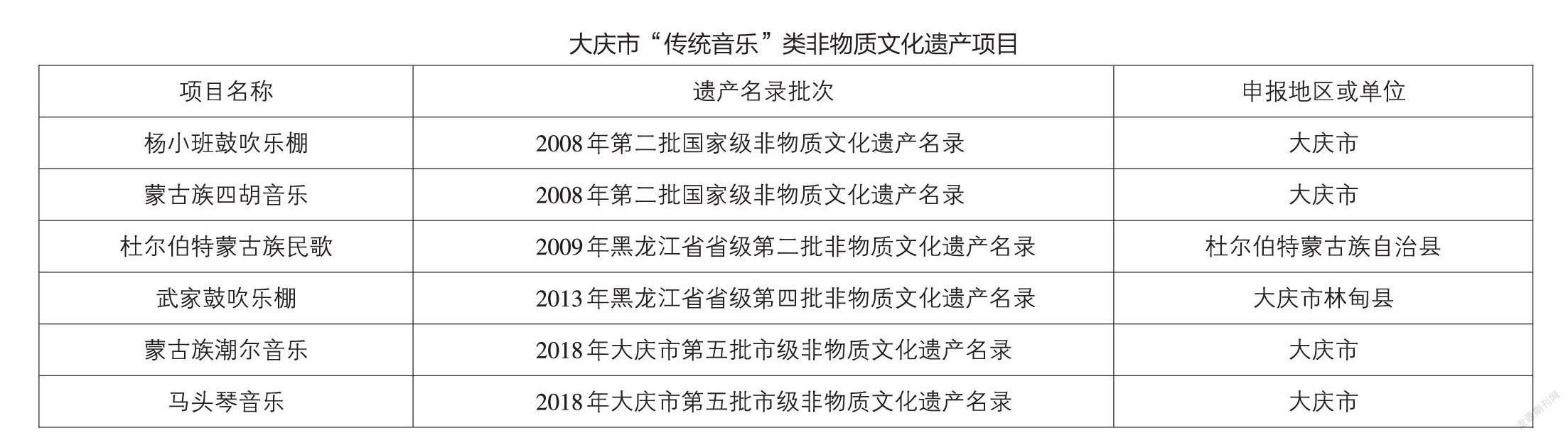

目前,大庆市据现有资料生成表明共有71项非物质文化遗产,国家级名录2项,省级名录25项,市级名录44项。其中,“传统音乐”类非物质文化遗产共计6项(附表1)。所属音乐类国家级名录2项,所属音乐类省级名录2项。在2018年7月公布的大庆市第五批市级非物质文化遗产名录共计17项,增加了2项音乐类遗产项目。

从表中可见,6项大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产中有2项与鼓吹乐相关的非物质文化遗产。作为积淀了千年民族传统的古老乐种,鼓吹乐在不断吸收民间艺术养料的同时还面临着诸多保护与传承的困境与挑战。大庆市非物质文化遗产中的鼓吹乐的相关研究,是地方鼓吹乐得以保护并继承发展的前提,是弘扬区域民族文化传统内涵的基调与主旋律,是区域民族审美习惯与活态文化的个性化体现。

二、杨小班鼓吹乐棚

杨小班鼓吹乐棚,是我国典型的、以“口传心授”为传承方式并有着百余年传承史的民间鼓吹乐世家。时至上世纪70年代,杨小班在大庆市及其周边地区都小有名气,在地方婚嫁、贺寿、庆生、丧葬、吹秧歌等民俗活动中都离不开艺人们的参与。2007年1月杨小班鼓吹乐棚被确定为黑龙江省省级第一批非物质文化遗产(民间音乐)项目名录,次年6月入选国家级非物质文化遗产名录(唢呐艺术),成为大庆市第一个国家级非物质文化遗产项目,从某种意义上來讲,杨小班的成功“乔迁”可谓是长期以来大庆市国家级非物质文化遗产的成功补缺。

根植于城镇及村落民俗文化中,在接受世俗文化洗礼的同时,杨小班鼓吹乐棚在群体礼俗文化中形成了特定区域范围内的存在方式。杨小班鼓吹乐棚的鼓吹“音乐是依附于传承人而存在的表演与创造行为,藴含着独特的文化品质和想象力,是人类创造力的一种显现。”五代传承人构成了杨小班,是杨小班鼓吹乐棚艺术精神的创造者及守护者。杨成伟,杨小班的掌人,全面负责鼓乐棚对外联系、安排班社艺人、“上活”等系列的班社工作。杨明星,属第五代传承人中的核心人物。杨小班鼓吹乐棚通常将其“上活”乐器称为“上活”工具,有吹奏乐器(以唢呐为主辅以管子、笙、笛子),打击乐器(以鼓为主辅以钹、锣、擦)和新乐器(二胡、电子琴等)。杨小班流传的工尺谱,现存3本共收录了近两百余首曲目,多为传统曲牌。《鸿雁落沙滩》,是杨小班对棚最拿手的曲目,在曲目的旋律基础上加以变奏处理,惟妙惟肖地描绘了鸿雁起飞与降落的场景。杨小班老辈艺人自创了用来表达迎亲活动的唢呐独奏曲《小龙尾》,艺人以其精湛的表现手法赋予作品以非凡的艺术感染力。

三、武家鼓吹乐棚

武家鼓吹乐棚,是黑龙江省大庆市林甸县的一个民间鼓乐班。目前,武家鼓吹乐棚活跃于黑龙江地区的林甸县、肇东市、杜尔伯特蒙古族自治区等地的城镇及村屯中。武家鼓乐班是遗存较古老的鼓乐班底,早在19世纪的四五十年代便活跃于城乡、村屯间的红白喜事、开业庆典、办大秧歌等民俗活动中。北方武家民间鼓乐班,即武家鼓吹乐棚的前身。武家鼓吹乐棚于2009年11月入选林甸县县级非物质文化遗产名录2012年12月入选大庆市市级非物质文化遗产名录,2013年7月成功列入黑龙江省省级非物质文化遗产名录。

曲牌丰富多样、武家工尺谱独树一帜等特点,使得武家鼓吹乐棚成为典型的集音乐、打击乐与表演于一体的综合性民间艺术团体。武家鼓吹乐棚流传至今,共有六代传承人。第一代传承人武家成,是武家民间鼓吹乐班的创始人。当前,第四代传承人及第五代传承人是武家鼓吹乐棚的支撑力量。第四代传承人武海军,正高级职称,主要负责武家鼓吹乐棚相关传习活动的开展。第五代传承人武迪,是武家鼓吹乐棚的代表性传承人,主要负责将武家鼓吹乐带入大庆市林甸县第二小学课堂的课程安排。

鼓乐班使用的乐器常以大、小喇叭配以笙、管子、箫和笛,配以打击乐中的锣、鼓、擦,偶尔加之二胡、扬琴或伴有传承人演唱。在武家鼓乐班中有自制武场“双挎”,多用于小戏及打场子等场面中。武家花活高超,味戏、花舌、吐音、卷舌独树一帜。“口传心授”的“锣鼓经”,打击乐“打通”时所用的一些“家把式”也极富特色。武家鼓乐班将“工尺谱”传承至今,在保留原有工尺(车)谱(字)的基础之上,武家自成一派,做到既传承了传统谱系,又增添了武家的发展与创新。武家班自编(创)的代表作品有《叫五鼓》《大地红》等曲牌,是武家鼓吹乐棚“上活”时的必奏曲目,充分体现了武家所特有的艺术魅力。

四、対大庆市“传统音乐”类非遗中鼓吹乐保护与传承的考量

因大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产中鼓吹乐项目其自身传承特点的限制,导致无论是杨小班鼓吹乐棚还是武家鼓吹乐棚的技艺传承皆处于自然流失的状态。而后,伴随着城镇及村落民俗活动不断城市化,民间消费群体审美需求等内容不断发生转变,使得两家鼓吹乐棚在很大程度上受到了来自外部因素的巨大冲击。自上而下,各級部门对鼓吹乐棚的保护与传承应视其保护与传承的现状给予一定的扶持与帮助。传统音乐,具有极高的历史价值。然而,随着全球经济一体化,在现代文明与新文化浪潮的冲击下,新一代年轻人对传统音乐的欣赏及认识存在一定的认知偏差,加强青年一代对“传统音乐类非物质文化遗产的深入了解显得尤为重要。

纵观遗产中鼓吹乐项目保护与传承所面临的困境及所处的尷尬境地,保护工作已刻不容缓。“非遗的保护和传承工作,应该也可以从个人抓起,但是我们在理念上不能局限于个人,在保护意识上不能忽略整体(众多个体的集合体)。”针对杨小班鼓吹乐棚和武家鼓吹乐棚,保护鼓吹乐遗产传承人完善传承群体,逐渐壮大传承人群是关键。加大政府扶持力度,各级政府皆应根据国家的所颁布并实施的相应政策进行落实,建立相应的保护与传承组织机构,推进遗产的保护工作。在大数据时代的影响下,对杨小班和武家进行鼓吹乐的音乐数据进行音乐资源与素材完善,形成声像、影像、实物、文字等的分类式留存,以此来实现相关档案资源的整合。推进鼓吹乐遗产学校教育的保护与传承,发挥学校教育在大庆市非物质文化遗产中鼓吹乐项目的保护与传承过程中的推动作用。

传统音乐”类非遗中鼓吹乐项目的保护与传承工作是长期的,艰苦的。只有合理的、充分的传承保护与遗产管理工作的不断深入与开展,才能使得大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产能够世代传袭下去。积极实现区域性地方音乐类非物质文化遗产综合性保,让我国珍贵的民间音乐文化瑰宝在顺境与逆境中得以更好地传承及发扬。

注释

①代.非物质文化遗产保护视野中的传统音乐传承人[J].星海音乐学院学报2009(3)

②廖丹.从传统音乐的三个特征看音乐类非物质文化遗产保护[J].中国音乐学(季刊),2013(1)

注:本文系黑龙江省哲学社会科学硏究规划项目《大庆市“传统音乐”类非物质文化遗产研究》的阶段性成果,项目批准号:19YSC179。

——高大庆作品欣赏