消髓化核汤治疗伴有终板炎改变的巨大型腰椎间盘突出症

王青华 俞鹏飞△ 姜宏 刘锦涛

腰椎间盘突出症患者大多数经过系统保守治疗症状可以得到缓解,目前保守治疗仍然是腰椎间盘突出症的基本治疗方法[1],保守治疗效果较差者需手术治疗。一般认为邻近终板伴有Modic改变、巨大型突出是腰椎间盘突出症手术治疗后复发的高危因素[2-3]。笔者选取2018年6月至2019年7月苏州市中医医院骨伤科门诊,发病初期选择口服消髓化核汤保守治疗的119例巨大型腰椎间盘突出症患者进行研究,旨在观察分析Modic改变对腰椎间盘突出症保守治疗疗效的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2018年6月至2019年7月,苏州市中医医院骨伤科门诊发病初期首选口服消髓化核汤保守治疗的119例巨大型腰椎间盘突出症患者进行分析,所纳入患者治疗前均行腰椎磁共振检查,根据腰椎磁共振有无Modic改变(MCs)分为MCs组和无MCs组。

1.2 诊断标准

西医诊断标准根据胡有谷主编《腰椎间突出症》(第三版),中医诊断标准参照国家中医药管理局颁布的诊断标准,突出的椎间盘组织冠状位超过椎管前后径的1/2,可诊断为巨大型腰椎间盘突出症。

1.3 纳入标准

符合腰椎间盘突出症诊断标准,依从性良好,影像学资料保存完整。

1.4 排除标准

临床症状非常严重,运动功能持续进行性加重以及出现马尾综合征者;合并有脊柱椎体骨折、脊髓肿瘤及非腰椎间盘突出因素造成压迫症状者。

1.5 脱落与剔除病例

1)脱落病例:符合纳入标准参与本研究的患者,中途失去联系,未能完成随访者。2)剔除病例:不能配合本研究进行相应治疗及随访、未能获得准确随访数据的患者,中途退出研究的患者,因病情较重改行手术治疗的患者。

2 方法

2.1 治疗方法

患者初诊后口服消髓化核汤 (生炙黄芪各20 g, 防己10 g, 当归10 g,川芎15 g,白术10 g,制地龙10 g,烫水蛭6 g, 威灵仙10 g,木瓜10 g,白芥子6 g),根据患者不同的中医证候分型临床辨证加减。血瘀证入夜疼痛较甚者,酌加全蝎、蜈蚣、蕲蛇等;寒湿证拘急冷痛较甚者,酌加桂枝、细辛、熟附片等;湿热证见湿热较甚者,酌加连翘、薏苡仁、泽泻等;肝肾亏虚证见腰膝酸软、骨质疏松,酌加仙灵脾、杜仲、续断、补骨脂等;若疼痛剧烈,酌加制川草乌等。连续服药4周为1个疗程,至少治疗1个疗程。急性发作期要求患者绝对卧床休息。药品均采用苏州市中医医院煎药机代煎,2袋/d,每袋150 mL。

2.2 观察指标

影像学观察:MRI为超导型1.5 T磁共振成像仪(西门子公司),磁声强度0.35 T,自旋回波脉冲系列成像,取T2WI矢状位图像上突出组织最长径,以精确到0.02 mm游标卡尺测量突出物所在间隙的上位椎体后缘到椎管后壁距离a,突出物后缘到椎管后壁距离b。突出率=[(a-b)/a]×100%,吸收率=[(治疗前突出率-治疗后突出率)/治疗前突出率]×100%,认为吸收率≥30%为发生重吸收[4]。临床疗效观察:由同组随访人员在治疗前及治疗后1年,根据下腰痛日本矫形科学学会(JOA)评分系统评定,并记录相关数据,对数据进行对比分析。JOA评分改善率=[(治疗后的评分-治疗前的评分)/(29-治疗前的评分)]×100%。

2.3 统计学方法

3 结果

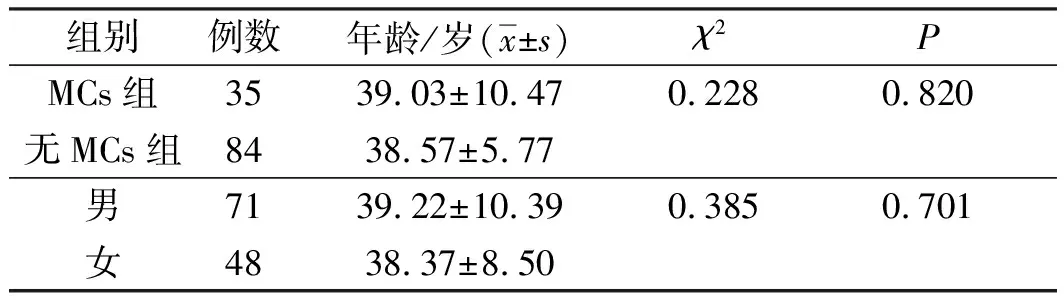

119名患者均获得随访,口服中药时间1~20个月,两组年龄差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 患者的一般数据比较

本研究对象中MCs的发生率约为29.41%,两组患者治疗后突出物大小均发生了不同程度的缩小,其中无MCs组的重吸收发生率要高于MCs组,且差异有统计学意义(P<0.05)。对于发生重吸收(重吸收率≥30%)的患者,比较重吸收率发现无MCs组要优于MCs组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表2-3。

表2 两组患者重吸收发生例数与发生率比较

表3 两组患者治疗前后突出率与吸收率比较

两组患者治疗前JOA评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后JOA评分差异也无统计学意义(P>0.05);治疗后1年JOA评分较治疗前均明显改善,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者JOA评分改善率比较,发现无MCs组的改善率要优于MCs组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表4-5。

典型病例影像资料见图1-3。

表4 两组患者治疗前后JOA评分比较

表5 两组患者治疗前后JOA评分改善率比较

4 讨论

腰椎间盘突出症(LDH)是以腰腿痛为主要临床症状的一种脊柱疾病,不存在手术适应证的情况下,保守治疗仍然是首选治疗方案[5]。椎间盘突出症患者未经手术切除突出的髓核组织或进行髓核消融等干预措施而发生的髓核缩小或者消失的现象称为 “重吸收”[6]。目前腰椎间盘突出症重吸收发生的潜在机制尚未明确,一般认为有以下几个可能:1)突出的椎间盘片段在疾病发展过程中逐渐脱水和收缩[7];2)新生血管长入[8];3)自身免疫反应介导的细胞凋亡[9];4)炎症反应[10]。

图1患者1,女,43岁,病程3个月,初诊磁共振提示L5S1节段突出伴Modic改变,口服消髓化核汤保守治疗1年,吸收率达87.4%

图2患者2,女,42岁,病程1个月,初诊磁共振提示L4~5节段突出,口服消髓化核汤保守治疗8个月,吸收率达92.7%

图3患者3,女,25岁,病程2 d,初诊磁共振提示L4~5节段突出且无Modic改变,治疗过程中逐渐出现Modic改变,口服消髓化核汤保守治疗1年,吸收率达92%

Modic改变是指脊柱终板及终板下骨质在磁共振上信号改变,其本身是一种动态变化[11]。目前对于Modic改变的发病机制的认识主要有四点:1)机械应力改变[12]:椎间盘退变迫使椎体终板承受更大的轴向应力负荷,这种力学结构的改变进一步影响骨髓局部血液循环和微环境的改变,致使其组织学发生改变,表现为MR上的MCs。2)椎间盘结构损伤[13-14]:椎间盘结构损伤引发自身免疫反应,细胞外基质流入骨髓后营造额外促炎环境,放大了局部炎症反应,导致MCs发生。3)低毒性细菌感染[15-16]:此观点目前存在很大争议,外周椎间盘损伤可能导致寄生在人体皮肤、口腔的低毒厌氧菌进入人体椎间盘组织,相对无氧的椎间盘组织为低度厌氧菌提供了理想的生长坏境,从而引发MCs,部分研究者则认为MCs标本中培养出痤疮丙酸杆菌系污染导致。4)遗传因素[17]:研究发现多种基因(例如MAML1和HSPG2等)可能通过影响软骨终板的发育诱导MCs的发生。

MCs对腰椎间盘突出症重吸收起到的是促进作用还是抑制作用仍然存在争议,Kawaguchi等[8]认为伴有MCs的腰椎间盘突出症患者因软骨终板存在,抑制重吸收发生。Shan等认为伴有MCs的腰椎间盘突出症患者新生血管长入不及无MCs患者,因此提出MCs是腰椎间盘突出症重吸收的不利因素。但是也有研究表明腰椎间盘突出症患者并发MCs是因为髓核突出后局部放大的炎症反应导致的,而炎症反应又可导致重吸收的发生,这支持了MCs是重吸收发生的促进因素的观点。

本研究发现伴有MCs的腰椎间盘突出症患者重吸收发生率低于无MCs组,但是两组患者中发生重吸收的患者的重吸收率之间并无明显差异,MCs组与无MCs组治疗后的JOA评分较治疗前均好转明显,无MCs组治疗后JOA评分及JOA评分改善率优于MCs组,但是两组之间差异并没有统计学意义。这证明了消髓化核汤在治疗巨大型腰椎间盘突出症的有效性,尽管单纯腰椎间盘突出患者的影像学表现优于伴有MCs的患者,但是笔者认为在腰椎间盘突出症保守治疗过程中,影像学表现应当被重视,临床症状的改善同样应该是评价保守治疗效果的一个重要因素。本研究提示MCs并非腰椎间盘突出症患者保守治疗的不利因素,但是MCs是腰椎间盘突出症重吸收发生的不利因素,但当伴有MCs改变的腰椎间盘突出症患者启动重吸收过程,MCs并不会对其突出物重吸收率发生影响。

笔者认为本研究中伴有MC改变的腰椎间盘突出症患者发生重吸收并非偶然现象,其重吸收的发生可能存在一个启动因素,这或许与炎症反应有关,但这仍需针对其发病机制展开进一步研究。因此笔者认为MCs并非腰椎间盘突出症患者影像学表现的一个巧合,而是需要重视的病理改变,应该成为腰椎间盘突出症患者治疗的一个靶点。

本研究的不足:本研究MCs组样本较少,缺少治疗过程中不同时间节点的JOA评分统计比较,这可能导致MCs组患者观察指标有局限性,不能充分反映MCs对腰椎间盘突出症患者中药保守治疗重吸收发生的影响。同时,缺少对于样本患者发病时间、发病节段、卧床修养时间的统计分析。后续可扩大样本量,延长随访时间,增加观察指标,以全面评估MCs对腰椎间盘突出症重吸收的影响。