革命美术与视觉再造

——“延安”系列回溯展的价值阐释

吴 静

【内容提要】2017年至2019年,中国美术馆举办了“延安”系列馆藏美术作品展,为美术界提供了一次重新再思考“延安美术”的契机。作为特定时代的艺术形态,延安美术超越了“艺术自律”特征,侧重艺术介入社会现实、塑造人民性等工作。通过总结延安美术在形塑政治理念、选择题材内容、创造视觉结构方面的创作经验,突破文艺“工具论”的解释框架,可以为今天美术界“以人民为服务对象”、塑造国家形象的美术创作提供有效借鉴。

2017年至2019年,中国美术馆精选馆藏的延安时期重要美术作品,先后在延安鲁迅艺术学院旧址和中国美术馆举办了《艺术为人民》(2017年5月)、《延安·初心》(2019年10月)、《延安·延安》(2019年12月)系列主题展览,共展出了100余件延安时期的美术作品以及不同时期以延安为主题的美术创作[1],题材囊括了边区生产生活和抗敌斗争等多种类型,参展艺术家有古元、江丰、胡一川、力群、罗工柳、王式廓等延安时期鲁迅艺术学院(以下称“鲁艺”)的美术工作者。这三个主题展览以其时代鲜明的视觉化特性,将我们带回那个艰苦但充满希望的奋进年代,它们带来的不仅仅是心灵冲击,更是一次重新认识延安美术内在价值的恰当契机。

中国美术馆《延安·延安》展厅现场 图片来源:中国美术馆官方网站

陕甘宁边区在经济、社会、文化等各领域的实践可被视为全面建设新中国的前奏,因此延安时期的美术图像本质上就是重构新的政治与文化空间。这样,回溯延安美术创作的意义不应局限于艺术语言、创作手法的表层感悟,也要避免对某种宏大精神的抽象标举,而应将其放置在一种具体的历史脉络之中,深入思考它与新时期制度建设、现代化进程等方面更丰富的关联;探讨这一时期美术作品内在的视觉结构、支撑视觉结构生成的社会机制与文化逻辑;分析延安的美术工作者如何把握社会和文化情势,创作出符合时代需要的美术作品,从而介入共同体记忆的改造过程。

一、塑造“人民性”:延安美术的逻辑起点

1942年5月,毛泽东在延安发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》(下称 《讲话》),确定了无产阶级文艺为人民大众服务的方针,号召文艺创作者深入群众生活,将文艺创作直接面向人民大众,标志着文艺创作与工农兵群众相结合的开始。在讲话的指导下,延安美术进入了以表现人民为核心、确立自身时代形态的重要阶段。但在实际的美术创作中,“为人民大众服务”并非一句口号,而应当落实到实践操作。由此,如何实现美术为人民大众服务的目标?最终达成何种效果?这些是延安美术工作者需要首先解决的问题。

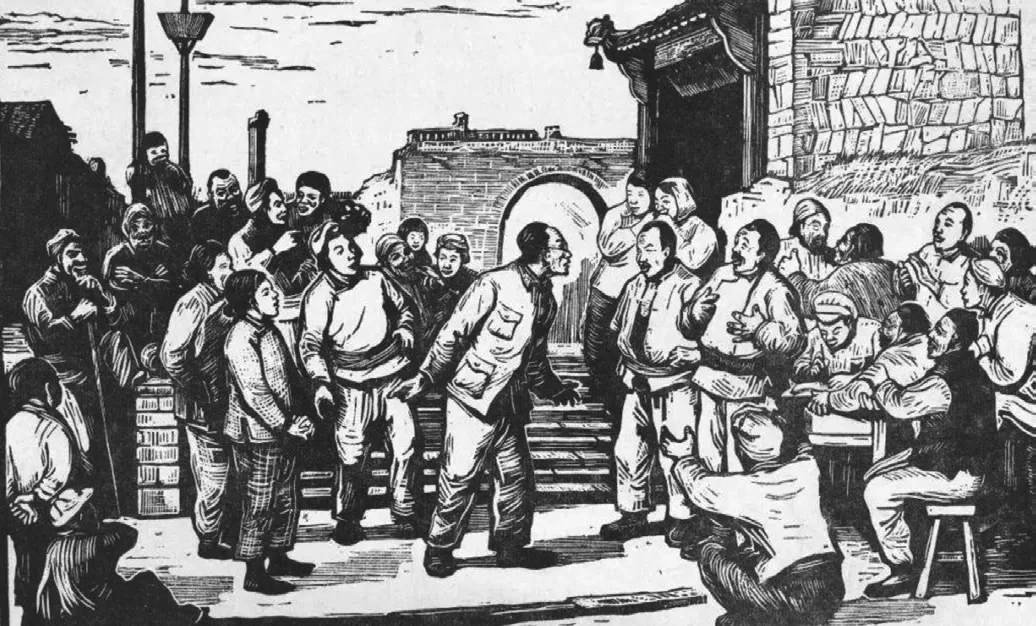

古元《马锡五调解婚姻纠纷案》,版画,18×28.7cm,1944年,中国美术馆藏

艺术题材和形式语言的转变是实践《讲话》精神的基本策略。鲁艺的美术工作者以木刻版画为主要表现载体,经历了创作内容上的战争题材之后,从1942年下半年开始整体表现边区人民的日常生产和生活。形式语言、艺术风格也从新兴木刻运动的“西化”转向吸收民间年画的“民族化”“民间化”,创造出了人民群众喜闻乐见的版画作品。

考察这一时期反映群众日常生活的创作,可以看出美术工作者并没有简单地将题材的“大众化”“通俗化”视为《讲话》之后的创作终点。他们对边区生活并不是随意的自然主义式的记录,而是紧扣当时的改造目标,大量表现了日常生活形态,如生产合作、识字运动、婚姻自主、民主选举、劳动英雄等,以此展现党领导下新的集体生活以及这种生活所体现出的社会价值。这一带有强烈政治参与性的创作实践非常关键,通过不断创造视觉作品,美术工作者展现了新的现代革命情境和政治空间,其中的“农民”“群众”在这一具体化和形象化的场域中被转变为了政治意义上的“人民”。作为接受者的普通大众在频繁接触这类图像的同时,完成了对图像内部情境的感受和内化,对其中刻画的新政治身份也逐渐实现了集体认同,美术由此通过视觉化方式介入到了时代思想的改造过程中。

语言变革是延安美术的另一创作重点。这一变革从具体实践上可分为两个方向:一是以呈现“中国作风和中国气派”为目标,吸收传统民间年画等艺术风格为主的“民族化”努力;二是满足老百姓喜闻乐见的审美要求,将受到西欧、俄国版画影响的20世纪30年代左翼新兴木刻的形式语言转向边区老百姓积极接受的“大众化”。延安美术的艺术语言向边区老百姓的传播问题是近现代美术研究中的重要内容。面对这一时代群体的作品,它所呈现出的不再是学术研究中抽象的概念和理论,而是刀刻痕迹中真实存在的情感、思想、观念等内容,借此得以逼近真实形态的延安美术,探寻它之所以被称为群众运动中的得力“战士”的原因:美术工作者通过不断深入人民的日常生活,从而面对群众、观察群众、理解群众,将生活实践转化为创作观念和形式语言,创造出群众喜闻乐见的美术作品。政治性和生活化两大特征并置的延安美术不仅需要美术工作者像古元、胡一川、罗工柳等那样长期与人民群众共同生活,更需要像他们一样,在这一过程中不断受悲悯、感动、振奋、悲伤等各种情绪的冲刷,在一笔一画中投入自己的真情实感,这样才能最终与人民产生形式语言上的共鸣。

二、美术与政治:从工具论到价值论

延安美术以木刻版画作为主要表现载体,既是由艰苦的物质条件所决定,也与版画创作速度快、可大量复制、适合革命宣传的媒介特点有关。鲁迅在1930年《新俄画选小引》中曾说过:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”[2]以版画为主要表现形式的延安美术也因此被认为是政治宣传的有力工具。“工具论”的叙事方式容易使延安美术的功能被狭隘地理解为对政治观念的“图解”,从而遮蔽了艺术创作中的主体性、创造性和情感性。因此,打破“工具论”的概念化认知有助于重新挖掘延安美术当代价值,进而思考艺术与政治之间的复杂关系。

不可否认,延安美术在反映边区政策、传达政治思想等方面发挥过重要作用,确实具有明显的宣传工具功能。但考察延安美术不应仅仅局限于题材和语言层面,其内在的图式结构也是重要的分析对象。为超越对延安美术的“工具论”认识,我们需要进一步追问,美术作品在革命文艺的语境下以何种方式对政治产生影响?它们最终发挥了何种效用?

将展览中1939—1945年的作品作为一个整体来考察,可以发现边区的美术工作者面对新的社会状况时需要解决的问题是,在没有可供参考的图像模式下,如何重新创造出一套符合新政治需求、能够为广大普通民众所接受的图式和话语,以实现美术作品的政治宣传功能。从图像内容来看,延安时期的美术作品涉及多种社会题材,但从图式结构的角度切入,它们内在贯穿着某种共性的思考逻辑——不是简单地以表层叙事和固定的政治符号来传递信息,而是在对这些事件的刻画中将新的政治秩序、社会关系、国家形象进行可视化处理,努力重建符合边区政治要求的视觉结构。正是这些图像通过其自身的视觉结构传达出的 “秩序”信息影响和改变着人们看待这些事件的方式。延安美术的可贵之处在于,艺术创作参与了重塑边区乡村伦理以及社会建设的过程。从这个意义看,长期被视为政治宣传工具的延安美术是一种蕴含着主体性和创造性的文化活动,兼有工具与价值的双重状态。

三、体察与转化:创作者的意义

延安时期是马克思主义理论中国化的重要时期,它为新的国家和社会形态的形成奠定了坚实基础。因此,延安美术创作不应被视作某种结果的反映,而是过程的呈现。这一时期的美术作品从题材内容、形式语言到艺术风格都处于流动性的创造过程,其动力则来自作品背后的“人”,即美术工作者的自我调试和自我改造。因此,探讨延安美术的现实价值和当代启示,还需要充分考量特定时期美术家的思想及情感演变的重要性,分析他们是怎样在与现实生活中的“旧我”进行持续斗争中寻求艺术的新生。

从展览中可见,延安时期的美术创作通常具有两个特点。一是美术工作者具有很高的时政敏感度。他们的许多创作完全围绕边区的热点事件展开,大致可归纳为解决婚姻纠纷、选民登记、选举英雄、减租运动等几类主题,分别对应着不同时期边区政府在婚姻、选举、生产、减租减息等方面的政治决策。二是延安的创作者们常常对同一主题表现出持续的兴趣,并进行反复描绘。版画家古元就对边区婚姻改革问题予以持续关注。从1941年到1944年,他先后创作了《离婚诉》《结婚登记》,1943年又重刻了这两幅作品,并进行大幅度修改。1944年,当古元在《解放日报》的报道中看见边区婚姻改革的最新动向及解决方式的报道后[3],他创作了本次展览中展出的版画《马锡五调解婚姻纠纷案》。结合古元本人在边区的生活经历可知,他之所以对婚姻题材保持兴趣,很可能出于边区婚姻改革中流露出的新旧价值转化、社会与伦理秩序等现代意义上的革命信息。此外,对同一创作题材进行选择、修正、再选择,反映出古元将自身思想变化的过程投射于创作实践——他从边区婚姻政策的变化入手,觉察到边区社会对这一政策的实际反应,思想认识不断深化,进一步促进了自我反省和思想改造,借助版画创作提出了现代观念与本土实践、革命政权与传统社会碰撞中存在问题的解决办法[4]。正如延安时期另一位重要版画家胡一川在日记中所写的,“你如果太强调了自己的爱好而忘掉了客观环境,你很容易跑到主观主义的路上去。在目前阶级社会里,没有与阶级无关的个性,与进步阶级的利益相一致的个性是应该发扬的”[5]。这是特殊时期文艺工作者对自己的要求。

古元、胡一川等延安美术家的创作思想和艺术实践表明,延安美术作品并不是某种静态的反映结果,不是“艺术反映政治”的单向度执行,而是内蕴着美术家个体化、动态化的体察和思考过程。通过自我意识的净化和改造,他们内在地形成了符合革命和政治方向的新的主体感。正是依靠这些作品蕴含的主体意识,延安美术呈现出了蓬勃的生命力和契合时代需要的新面貌。

2014年10月15日,习近平总书记发表了《在文艺工作座谈会上的讲话》,强调文艺应以人民为服务对象,引领时代文化方向等方针。这一对延安文艺工作座谈会讲话精神的回溯与强化表明,延安文艺在当下的意义不止于对过往的追溯,它能影响我们对“当代”的理解和对“未来”的理想。习总书记的讲话内容至今已发表近六年,当代美术创作在重塑国家形象、表现社会问题、切实为人民服务等方面的介入能力和社会影响仍有较大的发展空间。基于此,延安美术创作中的文艺与生活、文艺与人民的关系等宝贵经验需要我们重新认识,并在一个新的层面对当下美术创作提供借鉴意义。

在提倡文艺创作要正面塑造国家形象、文艺要为人民大众服务的时代背景下,回望延安美术的意义不应止于理性认知和情感认同。它鲜活的生命力和强大的社会介入性可以为今天的重大历史题材创作提供几点启示:一是美术作品的时代价值不能仅依靠创作题材与社会现实的机械对应,它需要内在地重建适应历史发展和政治要求的视觉逻辑和形式结构,进而影响人们的观看和认知方式,这样才能介入到时代精神层面,真正发挥艺术的社会效能;二是要实现美术创作“为人民大众服务”的宗旨,美术工作者应当充分理解特定群体的审美诉求和精神需要,在此基础上完成艺术风格与形式语言的准确定位,满足广大群众的文化需求,“服务”并不是“迎合”,而是契合人民情感和审美需要的“引领”,是以塑造新时期人民正确的政治观念和文化认同为核心目标的艺术努力;三是艺术工作者的思想和情感决定着艺术作品的内在品质。只有具备充分的时代意识和历史使命感,不断在思想与认识方面进行自我更新,契合时代需要的艺术变革才能最终实现,新时期国家和人民的形象才能被创造出来。

【注 释】

[1]“延安·延安”——中国美术馆藏延安美术展开幕[J].美术教育研究,2019(23):6.

[2]鲁迅.鲁迅全集(第7卷)[M].北京:人民文学出版社,2005:363.

[3]马锡五同志的审判方式[N].解放日报,1944-03-01.

[4]古元.回到农村去[J].美术,1958(01):6.

[5]胡一川.红色艺术现场:胡一川日记(1937—1949)[M].长沙:湖南美术出版社,2010:361.