核心三音列及其发展与织体形态

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一

胡文婧

(美国纽约大学斯坦哈特学院)

引言

2013年第55届格莱美最佳当代古典音乐作曲奖揭晓,美国新一代作曲家领军人物斯蒂芬·保罗·哈特克(Stephen Paul Hartke,1952~)创作的《同时》(为中音长笛、单簧管、中提琴、大提琴、打击乐与钢琴而作)获得此项殊荣。

这部六重奏作品体现出作曲家对亚洲宫廷戏剧音乐的长期且深入的研究,根据作曲家在作品前言中所述,创作该作品时参考了日本文乐木偶戏、越南水木偶、印度尼西亚哇杨皮影戏(Wayang Kulit)、土耳其卡拉格兹(Karagöz)皮影戏、缅甸木偶戏等亚洲民族民间戏剧音乐等。从剧目中总结出的亚洲音调,被应用于《同时》的创作中。由于目前国内国外尚未有文献对哈特克的作品进行分析研究,故笔者希望能够通过对这部室内乐作品的分析,梳理作曲家的创作技术运用与创作理念的体现,将这位优秀作曲家的作品引入大家的视野,以丰富当代音乐创作的研究。

作品《同时》共有六个乐章,各乐章标题依次为:《列队》(Procession)、《号角》(Fanfares)、《叙述》(Narrative)、《提琴手》(Spikefiddlers)、《摇篮曲》(Cradle-Song)与《庆典》(Celebration)。

在该作品中,作者精心设计的核心音列控制着全曲的音高结构,并以多样性形态贯穿或分布于全曲各乐章。限于篇幅,本文仅对作品第一乐章《列队》的音高材料进行分析,从核心音列及其发展和使用,结合对称手法的运用,进一步总结作品中的音高特征和结构力体现。并从音高关系的角度探究作品与日本传统音乐的关联。以期为我们音乐创作的民族性和时代性体现提供可借鉴的思维方式与技术手段。

一、核心三音列

核心音列在音乐的创作中扮演着掌控全局的角色,核心音列的原型及其发展变化的形态会遍布在整个作品中。通过对《列队》乐谱文本的纵、横向分析,可以发现纯四度的框架贯穿全曲,而在纯四度框架中,作曲家通过内部音级的填充和变化,形成不同音列的使用。通过观察曲首的主题句,可以发现两个建立在纯四度框架上的核心三音列,具体形态见例1。

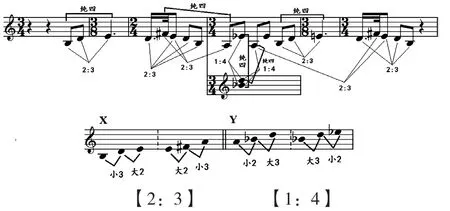

例1 呈示段主题句(第10-15小节)

由例1可见,构成主题句的两个三音列X和Y均建立在纯四度的框架上,但其内部的音程比例数(音程的半音数量之比)不同,分别是2:3和1:4,即“大2+小3”和“小2+大3”。其中X音列以横向线条呈现,Y音列则以纵向和音呈现。Y音列的半音引入使得原本由具有五声性特点的X音列主导的音乐中,突然加入不谐和的碰撞,带有偶然性的色彩。

但是,单一例证并不能说明这两个三音列是否就是核心音列,因此接下来将对呈示段中的后两个乐句进行分析,观察这两个三音列是否依然占据主导地位。(见例2、例3)

例2 呈示段第二句(第16-25小节)

例3 呈示段第三句(第26-30小节)

通过分析后两句,可以发现X音列始终存在,并通过在第二句中移位(第19-21小节)的使用,引入新的音高#G和G形成两个新的X音列(#F、#G、B和E、G、A),而在第三句 中(见例3)X音列又回到了原始音高。这使得呈示段音高材料的使用具有三部性结构的特征。即使在第三句中出现了2:2:3的比例数关系(X’),但可看作是X音列的扩展,其原貌依旧存在。

Y音列则开始呈现出一定的变化规律。呈示句以“原型”呈现,这种形态一直持续到第二句的第2至第3小节。但当其再次出现时,音程比例数由原先的1:4变化为1:3(Y-1),即Y音列中的“大3”开始减缩成为“小3”,其后又减缩为“大2”(Y-2)。

由此可见,呈示段中呈现的X音列和Y音列是作为全曲的核心音列存在的。X音列与Y音列两者均是存在于音级数“5”的框架内,通过内部的音级数量比例的变化而形成两个不同的三音列,即X中的3扩展为Y中的4、X中的2减缩为Y中的1。这种音程的扩展和减缩成为后面音乐发展中,音列内部音级减缩手法的发展依据。在呈示段中,X音列始终保持原状,Y音列呈现出一定的变化,两者又呈现出一“动”一“静”的关系。在其后的音乐发展中我们依旧可以发现X音列始终保持着一种相对静止的状态,而Y的则处于一种动态状态中。全曲正是建立在这两个三音列之上,通过内部音级比例变化、外部音级数量增减等形式来形成音列的发展形式。

二、核心音列的发展手法

核心音列X和Y作为整个乐章的核心音高无疑是控制着全曲的音高走向,但唯有拥有丰富变化,多样的创新才能使音乐从始至终富有生命力,从而构成对听众的吸引力。在这个乐章中,作曲家采用多种手法对核心音列进行变化,除去常规的移位、倒影、逆行手法外,主要还有以下三种变化手法。

(一)内部音级比例减缩

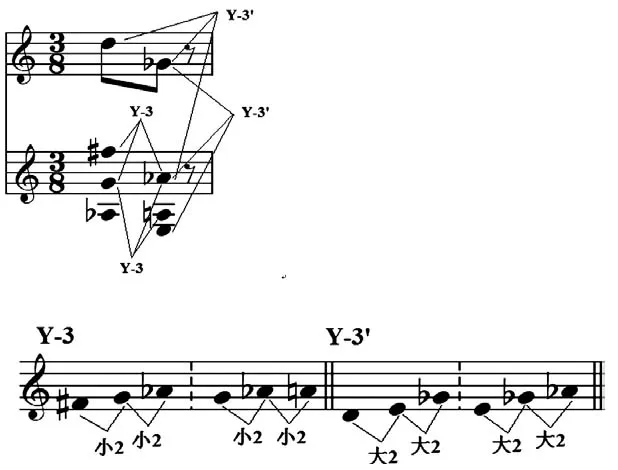

例2中Y音列的动态变化正显现出了内部音级比例减缩的特性。其音级比例数从最初的1:4,逐步经1:3,最后减缩至1:2。而在随后的音乐中,这种减缩的手法仍在使用。当音列Y变形至Y-3时,音级比例数已达到最小半音数之比,即1:1(见例4)。

例4 展开II(第70小节)

(二)音级比例关系倍数增加

倍数增加的手法是在音列内部比例减缩后出现的一种新的手法。主要应用于动态音列Y。该手法是在音列内部音级比例减缩后,通过对音列做整体倍数扩大而产生的(见例5、例6)。这种手法的应用在该乐章中并不多见,但却处在音乐的关键位置。如,例5中的Y-2’(音级比例数:2:4),是全曲中最大框架的三音列,又恰好处于全曲的黄金分割点;例6中的Y-3’(音级比例数:2:2)位于该句的黄金分割点。

例5 展开II(第65小节)

例6 展开III(第74小节)

(三)外部音级数量增加

相较于动态音列Y的内部音级比例变化,静态音列X的变化主要在于外部音级数量的增加。整个乐章中的音列X,无论音级数量增加到何种地步,其原始形态始终存在。在例3中这种增加就已初见端倪,音列X的原始音级比例数2:3经过变化后变成2:2:3,即X’。虽然从表面上看三音列扩充成为四音列,但是从音级比例关系看来,这个四音列中包含有原来的三音列X,因此可以看作是X的一种变形。而这种将原型原封不动包含在变化后的产物中的手法,显然是基于音列X“静”的属性。

三、音乐织体中的核心音列

核心音列的多种发展手法是保持音乐动力的条件之一,而音列在音乐织体中的不同组织方式形成纵横向音高音响的差异和变化,同样也是服务于形成持续的音乐动力。在《队列》中作曲家主要使用了以下五种音列谱面形式的组织手法。

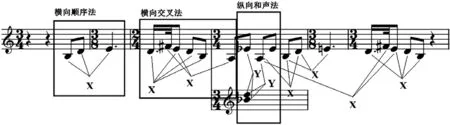

(一)横向顺序法

即横向按照音乐发展依次呈现核心音列。如例7中的前两小节,核心音列x就依次出现上方小三度和上方大二度,完成核心音列X的横向呈现。

(二)横向交叉法

即音乐横向发展中音列的呈现过程并非依次不中断呈现,而是间插出现其他音列的音级,或该音列中的个别音级同时也存在于其他音列之中。例7中“横向交叉法”的方框内,在原有的B、D、E的X音列基础之上,将E作为共同音,插入#F和A形成新的X音列。

(三)纵向和音法

即纵向上以和音的形式呈现核心音列。例7中音列Y正是以纵向不协和音响的碰撞进行首次呈现。

例7 呈示段主题句(第10-15小节)

(四)横纵穿插法

即在一个乐句或小节内,将多个音列进行不规则的组合,相互穿插在一起。例8中同时存在4个Y-2音列,但是无论从横向纵向都无法连续获得全部音列,将所有音依次排列获得的音级比例数为“1:2:1:1:2:1”,可发现此比例数中包含有4个Y-2音列。

例8 展开II(第68小节)

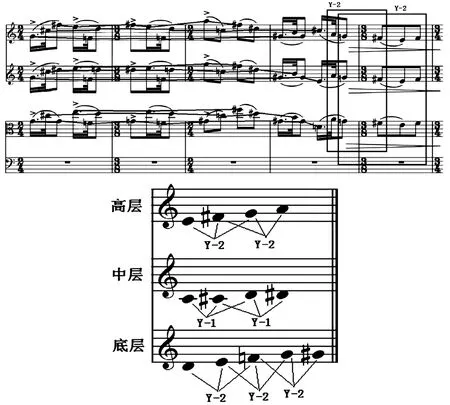

(五)分层组合法

即将音列分散至各声部的相同层级中。如例9中,将中音长笛、单簧管和中提琴的线条进行分层,分别得到各个声部的高、中、低三层,再将各声部的高层、中层、底层组合在一起得到核心音列Y的变形。(例略)

例9 展开I第二句(第36-40小节)

四、结语

哈特克在《列队》中音高组织十分精巧,体现在两个核心三音列对全曲音高进行控制,其一是贯穿性。从谱面的分析来看,X音列始终保有其基本形态而贯穿始终,尽管音列的音级数量有增有减,但是“2:3”的音级比例数还是时时刻刻都存在的。可以说,X音列和Y音列的原始形态在全曲中始终存在,具备贯穿性,使得乐章拥有一种聚合力;其二是关联性。乐章中存在的各种音列均与两个核心音列有关联,通过不同的变化手法而得到。

核心音列的进一步发展,使之在结构层面上形成调式调性的相互关系,并对整体作品产生“粘合”作用,这有待后文予以说明。