“成昆”旧事

本刊记者 / 蔡晓臻

一条修建于半个世纪之前的千余公里铁路线,开创了18项中国铁路之最、13项世界铁路之最,荣获“国家科学技术进步特等奖”,曾被联合国称为“象征20世纪人类征服自然的三大奇迹”之一。它就是成昆铁路,起于四川省成都市,止于云南省昆明市。它是中国最美的铁路线路之一,也是通往大凉山的“天路”。

一定要走一次成昆

列车从天府之国的成都一路蜿蜒向南,穿过海拔500米左右富饶的成都平原,原本以为该一路向南笔直而下,却陡然向西挺近了鬼斧神工的横断山脉,逆大渡河而上,横穿大渡河大峡谷,攀援崎岖连绵的大凉山小凉山,再在雅砻江、澜沧江、怒江、牛日河等大河谷形成的海拔2300米左右纵横交错的地貌中穿梭行进,然后下行穿过海拔1000米左右的金沙江河谷,再上行穿过位于成都南面海拔1900米左右的滇中高原最后再下行越过滇池地区的丘陵地带,直至抵达目的地——春城昆明。

列车上靠在窗边,举目眺望,既有“我见青山多妩媚”的秀丽娇俏,也有“浪淘风簸自天涯”的苍茫巍峨;既有“壁立千仞无依倚”的千岩万壑,还有“天净水平寒月漾”的流水人家。这些山峰水岸不知沉睡了多少年,像一位位精神抖擞的智者用他们那充满智慧的目光注视着万千岁月的流逝和世间风雨的转换,在无人敢藐视他们的巍峨之下他们却又用其宽厚的胸怀接纳着外面的世界,为原本与世隔绝的大凉山腹地,带去了新的征程。

成昆铁路,不仅仅是一条铁路。可歌可泣的筑路奇迹,让当时在一穷二白条件下自力更生的中国人站了起来;坚守实干的守路故事,为大山深处人民群众追求美好生活创造了条件;与时俱进的新线建设,正有力书写着西南山区交通运输的新篇章……从“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,到“坚守实干、创新争先”,成昆精神在发展升华,正被更多人传承弘扬,继续谱写着中华民族伟大复兴的壮丽凯歌。

挑战筑路“禁区”

在中国高铁建设成就笑傲全球的今天,成昆铁路的一系列数据依然让人惊叹:全线设计7处螺旋形、圆形、灯泡形盘山展线,13次跨越牛日河,8次跨越安宁河,47次跨越龙川江…… 这条1090.9公里铁路线,一路奇峰耸立,沟壑纵横,地形地质极为复杂,惊险无比。

成昆铁路线路为何这样设计?上世纪50年代,为了将西南地区与关中、华北、华中等地连接起来,并打通西南地区与首都北京和东南亚地区的联系,党中央做出建设成昆铁路的决定。1952年,由原铁道部在重庆成立的西南设计分局派出勘测人员,冒着生命危险,跋涉于金沙江、大渡河等山高谷深之地选线勘测,提出了东线,中线,西线三大线路走向的比较方案。前苏联专家看好地势相对平坦、新修建距离短的中线方案,断言西线根本就是修建铁路的“禁区”。

1954年9月,按照前苏联铁路技术标准初步设计的成昆铁路中线方案送往北京鉴定,采用中线方案几乎已是板上钉钉。岂料,南京大学地质系师生的一次实习改变了成昆铁路的线路走向。1954年6月,南京大学地质系主任徐克勤教授带领20余名实习生到攀枝花矿区踏勘,发现攀西地区蕴藏着丰富的煤、铁和有色金属资源。参加成昆铁路选线的中方工程师王昌邦随即提出放弃中线方案,考虑西线方案的建议。事实上,西线方案确实更有政治、经济意义。从政治层面讲,西线方案经过地多为少数民族聚居区,可改善当地交通条件和生活水平,促进当地社会发展与民族团结。从经济上讲,西线方案经过的眉嘉平原、西昌盆地、滇中高原,盛产粮食和经济作物,攀西地区的煤铁资源和有色金属可以建设大型钢铁厂,大渡河、雅砻江的水电资源亦可得到开发利用。因此,周恩来总理在召集各部门反复研究后,初步决定采用西线方案。

此后,原铁道部和原地质部先后抽调五千余名工程地质人员,再次深入横断山区和攀西大裂谷进行勘测,基本形成了由成都向西南,逆大渡河、牛日河而上,穿越海拔2280米的沙马拉达隧道,沿孙水河、安宁河、雅砻江,下至海拔1000米左右的金沙江峡谷,再溯龙川江上行,至海拔1900米左右的滇中高原的筑路方案。

此方案一经公布,便受到诸多国外专家的质疑。铁路沿线不良地质现象不仅种类繁多,滑坡、危岩、落石、崩塌、岩堆、泥石流、山体错落、岩溶、岩爆、有害气体、软土、粉砂等等,而且数量很多,成昆铁路沿线因其地形险峻、地质复杂被称为“地质博物馆”。面对如此恶劣的地质条件,一些外国专家认为,“中国人简直是疯了”“成昆铁路即使建成了,狂暴的大自然也必使它在十年内变成一堆废铁”。中国的铁路专家认为虽然筑路难题很多,但皆有办法解决,最终确定了穿越攀西大裂谷的西线方案。

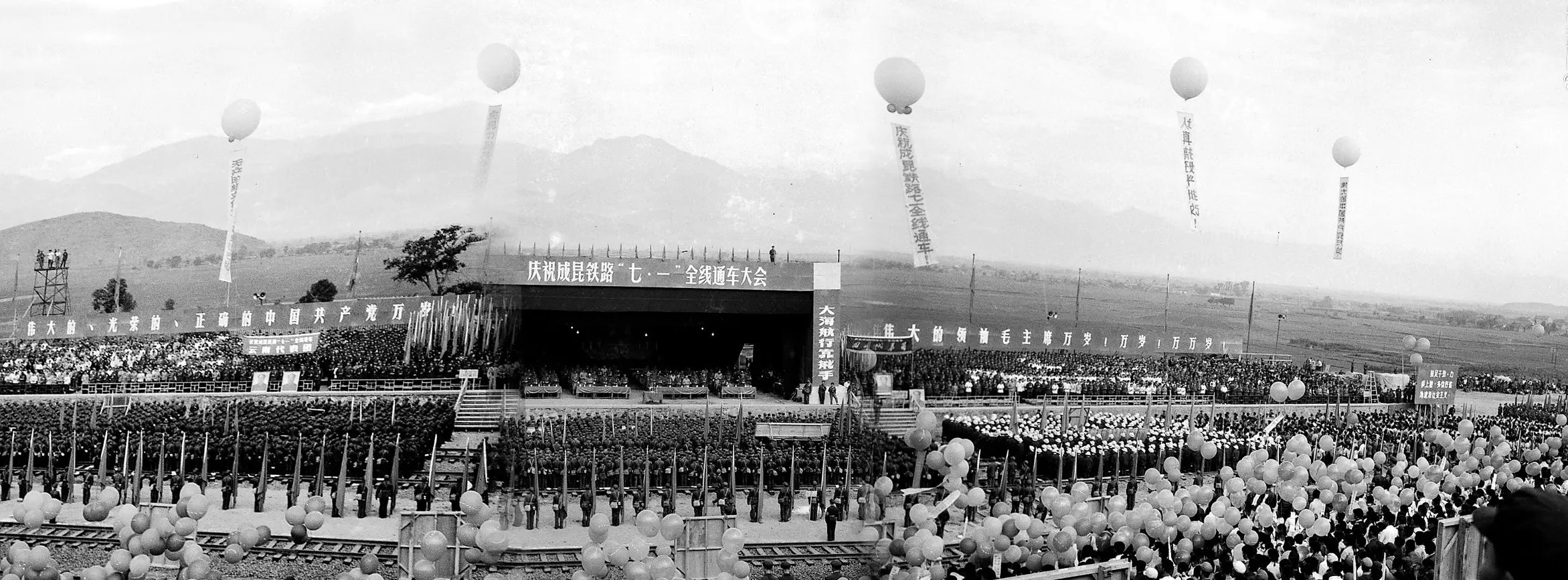

1970年7月1日,成昆铁路全线通车,10万军民在西昌举行盛大的庆祝典礼。

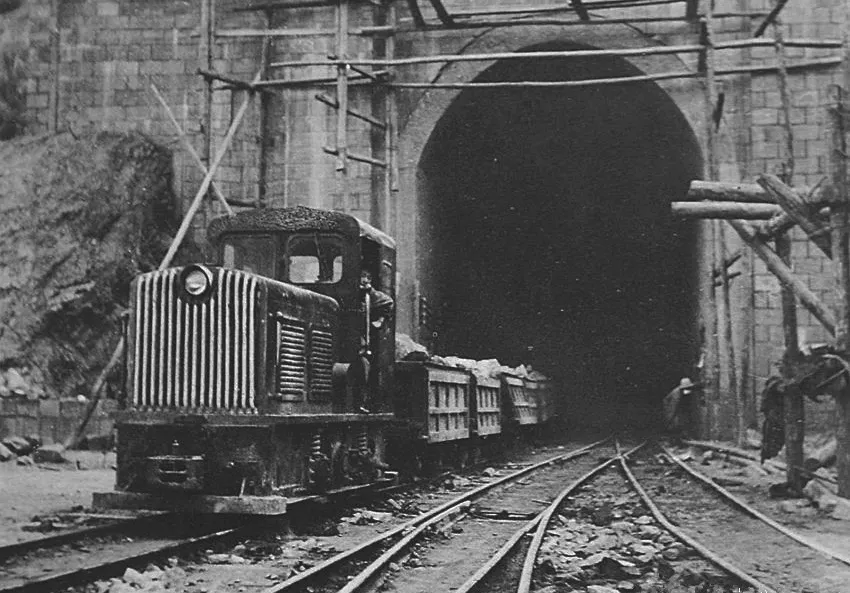

沙马拉达铁路隧道,是成昆铁路修建最为艰难的一段。隧道全长6383米,穿越大凉山西部支脉小相岭的单线铁路隧道,也是成昆铁路全线最长隧道。

举国之力奋战成昆

1958年7月,成昆铁路开工仪式在全线最长、海拔最高的沙木拉打隧道举行。1964年,中共中央作出了三线建设的战略决策,成昆铁路作为重点项目,受到了毛泽东主席的关心和重视,他说:“成昆铁路要快修,铁路修不好,我睡不好觉。没有钱,把我的工资拿出来。没有铁轨,把沿海铁路拆下来。没有路,我骑着毛驴下西昌。一定要把成昆铁路打通!” 号令出,动若风。一时间,原先人迹罕至的深山峡谷帐篷点点,令人望而却步的悬崖峭壁上,炮声隆隆,硝烟弥漫。

在缺乏现代化大型筑路工具的情况下,铁路人靠着简单的铁锤、炸药、风枪、翻斗车,跨越一条条河流,凿通一座座高山,征服一个个难题。

举全国之力奋战成昆,先后有上万名科研和工程技术人员会战攻关,创造了一批筑路杰作。为克服西线方案穿越小相岭分水岭的巨大高差,中国工程技术专家将展线技术运用到了极致,设计出著名的眼镜形“乐武展线”、灯泡形“白果至乃托展线”、麻花形“韩都路展线”和绳圈形“两河口展线”,被誉为技术与艺术的巧妙结合。 成昆铁路全线建有桥梁991座,各种桥梁技术的创新运用达到了当时世界先进水平。建设跨度112米的刚性梁柔性拱桥——迎水村大桥、采用悬臂灌筑法修建大跨度预应力混凝土桥梁——孙水河五号桥等,实现了我国铁路桥梁建设史上里程碑式的发展。

与此同时,战斗在一线的基层连队和铁路工人经受了严峻的考验。成昆铁路全线需完成路基土石方量9687万立方米,在筑路工具不发达的情况下,几乎全靠人力完成。心怀“让高山低头,叫河水让路”和“革命何惧生与死,泰山压顶不弯腰”的革命精神,修路战士们付出了巨大牺牲。铁道兵战士徐文科在隧道施工时遇险,高喊革命口号壮烈殉职;1968年8月,沙木拉打隧道发生特大泥石流,87名铁路工人不幸遇难……据统计,成昆铁路每修建一千米就牺牲2名建设者,仅攀枝花到昆明不到300千米的铁路就牺牲了525人。目前,成昆铁路沿线共有22座烈士陵园,长眠着约2100名烈士,几乎每个新建火车站都有一个烈士陵园或墓地,默默注视着来往的列车,守护着这条由血汗铸就的英雄路。

一条路开出一片新天地

1970年7月1日,南北两辆列车在西昌相遇,10万人参加通车庆典。历时12年,成昆铁路终于建成。

成昆铁路开通之时,也是攀枝花的钢铁“出炉”之日。攀枝花的钢铁源源不断运往全国各地,使得该城快速崛起,2018年之前GDP增长一直居四川省之首,是中国最大的铁路用钢、钒制品、钛原料和钛白粉生产基地。成昆线开通后半年,西昌卫星发射中心建成,目前航天发射活动已经突破百余次,成为世界知名的航天城。每次发射所需要的原料、装备和高精航天器,都是通过成昆线运送的。如今,以成都、乐山、西昌、攀枝花为关键节点,川西“工业走廊”已蔚为大观,集军工、重工业、文化、旅游为一体,具有重要战略意义。成昆线不仅是西南地区工业化的引擎,也是沿线各民族同胞脱贫致富的发动机。成昆铁路纵贯凉山彝族自治州,曾因地处偏远、交通闭塞,在上个世纪上半叶仍停留在“刀耕火种”年代。成昆铁路的建成通车,开启了凉山州经济发展的新纪元。如今,凉山州大力发展种植业,洋葱、马铃薯、卷心菜、烟叶等远销国内外。2000年成昆铁路电气化开通后,运输能力提高1倍,凉山州彝族同胞开始大规模外出务工,2018年达到129.56万人,劳务收入218.27亿元,19.94万贫困人口脱贫。

成昆线工程艰巨且浩大,可以说这个工程的技术难度在当时世界上是极其罕见的。后来成昆铁路为西南地区的人们带来了许多的便利和发展,被西南地区的人们称之带来了希望与光明。然而1981年在成昆铁路线的利子依达路段发生了严重的坠桥事故,这场重大事故造成了275人遇难。那么事故的原因到底是什么呢?

成昆铁路为西南地区的人们带来了许多的便利和发展,被西南地区的人们称之带来了希望与光明。

1981年7月9日,442次列车的驾驶员和平常一样驾驶着列车通过奶奶包隧道,可是却在出隧道后没有看见前方隧道外的轨道的反光。驾驶员当时就大吃一惊,因为没有反光就意味着前方的利子依达大桥的轨道没有了。他立刻采取了紧急制动闸的紧急刹车措施。但是紧急制动并没有起到多大的作用。442次列车依旧冲出了断桥,火车头、第二台机车、行李车、邮政车、三节客运车厢都先后相继向着黑不见底的利子依达山沟和大渡河坠落。紧急制动闸虽然没有拯救了前面车厢里的乘客,但是却改变了列车后部的七节客车和餐车上的七百多位旅客的命运。八号客运车厢虽然没有掉落到利子依达山沟里,却在奶奶包隧道口翻倒着。于是列车上的工作人员立刻就对八号客运车厢里的受伤和被困的乘客展开救援行动。

后来经过多面的帮助和救援,在这场重大事故中一共有275人遇难,在血的教训之下,成昆铁路也停止运行15天。事后,有关部门组织了事故调查组。经过调查组深入利子依达沟深处,经过多方的走访后,才终于找到了铁路和大桥断裂的原因。在利子依达沟的源头上游地区因大量的降雨引发了大规模的山洪和泥石流灾害,因此携带着大量泥、沙和石块的泥石流沿着利子依达沟的走势,以排山倒海之势扑向了利子依达大桥,并且将其冲毁。

1981年的利子依达沟重大坠落事故已经过去40年了,曾经的伤痛正在逐渐恢复和愈合,但是铁路工程师却谨记着这个教训在不断地研究着铁路方案。

结语

从建好使用到成功运营,成昆铁路打破外国专家“狂暴的大自然也会把它变成一堆废铁”的预言,转而成为世界公认的人类建筑史上的神话。如今,这一“神话”面临的不仅仅是狂暴大自然的考验。随着国家西部大开发纵深推进,川西地区经济社会迅速发展,对成昆铁路运输的需求也不断提高。2008年至2009年,成都局集团公司对线路设备逐渐老化的成昆铁路进行了全面改造,客车速度从改造前的时速90公里提升至120公里;成都北至攀枝花段近800公里干线的上行货物列车牵引吨位提高,有效地缓解了运力紧张矛盾。2010年5月,汶川特大地震恢复重建的重点项目——成昆货车外绕线建成通车,货物列车在花龙门站分流,沿成昆货车外绕线进入成都北站解体或编组,成昆铁路入成都枢纽实现“客货分流”,解决了枢纽拥堵问题,再一次大大提升了运能。

高铁时代,在中国铁路史上留下辉煌印迹的“神话工程”——成昆铁路历久弥新,再焕青春。2020年1月16日,作为四川省打造西部综合交通枢纽的重点工程——昆铁路复线成都至峨眉段开工。5年后,成都至昆明的新铁路将建成通车,届时全程运行时间将缩短一半以上……一个个新的“神话”还将在这里延续。