大叶藻内生放线菌的分离及抗菌活性筛选

陈 雷申琳溪马翠红王光玉

(哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院 生物工程系,山东 威海264209)

植物内生菌是指在植物的部分或全部生活史中,生长在植物细胞间或细胞内,且不会对植物造成直接或明显负面影响的一类微生物,包括内生细菌、内生真菌和内生放线菌[1]。放线菌是一类革兰氏阳性菌,相比于其他内生菌群,内生放线菌有着其独特的代谢产物,是新型生物活性化合物的重要来源[2]。研究表明,内生菌普遍存在于各种陆生及水生植物中,而最早发现的内生放线菌是与非豆科植物共生固氮的弗兰克氏属(Frankia)放线菌[3-4]。2003年Strobel和Daisy[5]曾指出,用于分离内生菌的植物宿主要有选择性,应选择有重要植物学价值、处于不常见环境、有特殊生物学意义等的植物。目前对于植物内生放线菌的研究,以红树林、热带常绿灌木林及一些药用植物研究居多。

大叶藻(Zostera marina)是一种水生单子叶植物,是最常见的海草床种类之一,在太平洋和大西洋沿海均有广泛分布[6]。我国的大叶藻主要分布于辽宁、河北和山东等沿海水域[7]。目前对于大叶藻的研究主要集中在其生态作用和生态修复等方面。相较于其他陆生高等植物,大叶藻因生长于海中,生长代谢机制独特,其体内可能蕴藏着独特的共生微生物资源,目前有关这方面的研究报道较少。研究表明,自然环境中可在实验室条件下被分离培养的稀有放线菌较少,所用培养基和培养条件等都不同[8-9]。本研究通过纯培养法,使用多种培养基对荣成天鹅湖湿地大叶藻的内生放线菌进行分离,以期获得较多的菌株,丰富滨海植物内生菌资源,为内生放线菌资源的利用和天然产物的开发提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 大叶藻样品

大叶藻(Zostera marina)样品采自山东省威海市荣成天鹅湖湿地(122°33′E,37°20′N)。将采集到的样品进行表面清洁后装入无菌封口袋中,并放在冷藏箱内(4℃)带回实验室用于分离试验。

1.1.2 培养基

分离培养基:采用2216E[10],HV[11],SCA[12],M2[13],ISP2[14],R2A[15]和RO七种培养基[16]。为抑制细菌和真菌的生长,本试验需在培养基灭菌后加入抗生素(放线菌酮的终浓度为100 mg/m L,萘啶酸的终浓度为20 mg/m L),用0.22μm的滤膜过滤备用。

M1固体及液体培养基[10]用于待测菌的纯化、培养与保藏。Mueller-Hinton肉汤(Mueller-Hinton Broth,MHB)和Mueller-Hinton琼脂(Mueller-Hinton Agar,MHA)均购于青岛海博生物技术有限公司,用于指示菌的培养与抗菌活性筛选。

1.1.3 指示菌

本试验采用的指示菌包括:大肠埃希氏菌(Escherichia coli,简称Ec)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,简称Sa)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis,简称Bs)、铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,简称Pa)和白假丝酵母(Candida albicans,简称Ca),5种均来自中国科学院微生物研究所的中国普通微生物菌种保藏管理中心;副溶血性弧菌(Vibrio parahemolyticus,简称Vp)来自广东环凯微生物科技有限公司;鳗弧菌(Vibrio anguillarum,简称Va)由中国科学院海洋研究所的邹玉霞副研究员提供。

1.2 试验方法

1.2.1 大叶藻内生放线菌的分离

将采集到的大叶藻样品置于超净工作台中,为避免大叶藻表面附着的微生物和其他杂质对试验的干扰,需要对采集到的大叶藻样品进行表面消毒:首先,在超净工作台中将大叶藻样品用无菌海水冲洗3~5次;然后,将大叶藻置于灭过菌的平皿中,用次氯酸钠溶液(有效氯5%)浸泡5 min,用无菌水清洗3次;用乙醇(V乙醇∶VH2O=3∶1)浸泡3 min[17],再用无菌水清洗3次,使用无菌滤纸吸干大叶藻样品表面的水分;最后,取最后一遍清洗的无菌水100μL涂布于2216E培养基上,28℃恒温培养14~21 d后如果无菌落长出,表明大叶藻叶片的表面消毒较彻底[18]。

用无菌的镊子和剪刀将样品剪成约2 mm×2 mm的小块,在灭过菌的研钵中研磨成匀浆用于分离试验。首先,将大叶藻匀浆置于55℃水浴锅中加热6 min,取0.5 m L匀浆加入到含有4.5 m L无菌海水的试管中,振荡混匀;然后,进行梯度稀释,用移液器从1∶1000、1∶10000和1∶100000的试管中分别取100 μL的溶液均匀涂布于7种固体分离培养基上,每种浓度在每种培养基上做3个平行;最后,放于28℃恒温培养箱中培养7~30 d。

用接种环挑取形态不同的菌落进行多次平板划线纯化,同时进行菌落数量和种类的记录,将纯化后的放线菌保存到M1固体培养基斜面上,置于4℃冰箱保藏。同时用质量分数15%的甘油进行菌种保藏,置于-80℃冰箱中。

1.2.2 抗菌活性筛选

采用纸片法[19-20],通过观察待测放线菌的发酵产物粗提物对7种指示菌生长的抑制来筛选抗菌活性。用接种环将待测菌株接种于50 m L M1液体培养基中,在150 r/min,28℃的摇床条件下培养7~10 d。发酵结束后,在发酵液中加入等量的乙酸乙酯萃取3次。将有机相合并后,在旋转蒸发仪中减压蒸干,用DMSO溶解粗提物,配成25 mg/m L的溶液,置于4℃冰箱中保存,用于抗菌活性检测。

将7种指示菌分别接种于MHB培养基中,28℃摇床中培养过夜。在直径为6 mm的滤纸片上滴10μL粗提物溶液。将适量的指示菌在二次传代培养后24 h内,用生理盐水配制成麦氏浊度为0.5的菌悬液,并将该菌悬液各100μL涂布于MHA培养基平板上,放置3~5 min,让表面多余的水分被琼脂吸收,然后将滤纸片放在平板上。用等量的二甲基亚砜(Dimethyl Sulfoxide,DMSO)作为阴性对照;用氯霉素(30μg)、庆大霉素(10μg)和制霉菌素(10μg)作为阳性对照,所有试验需重复3次。然后将抗菌活性测试平板放在指示菌适宜的温度下培养1~2 d。通过测定在纸片周围产生的抑菌圈的直径来反映其抗菌活性。

2 结果与分析

2.1 大叶藻内生放线菌的分离结果

从大叶藻中共分离出内生放线菌62株。根据菌株在培养基上的菌落特征,比较了不同培养基的放线菌分离效果,结果见表1。其中,RO培养基分离出的放线菌的种类和数量最多,其次是ISP2培养基,M2培养基分离出的放线菌的种类和数量都是最少的。

表1 大叶藻内生放线菌在7种培养基上的分离效果Table 1 Isolation result of endophytic actinomycetes associated with Zostera marina on seven kinds of media

2.2 抗菌活性筛选结果

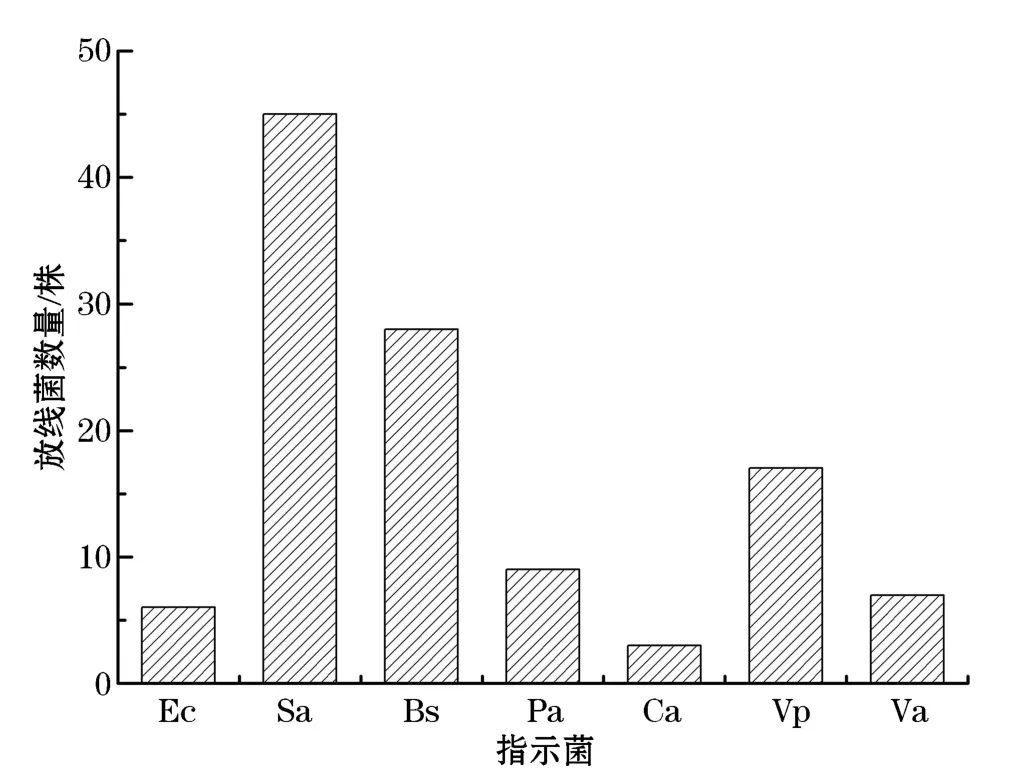

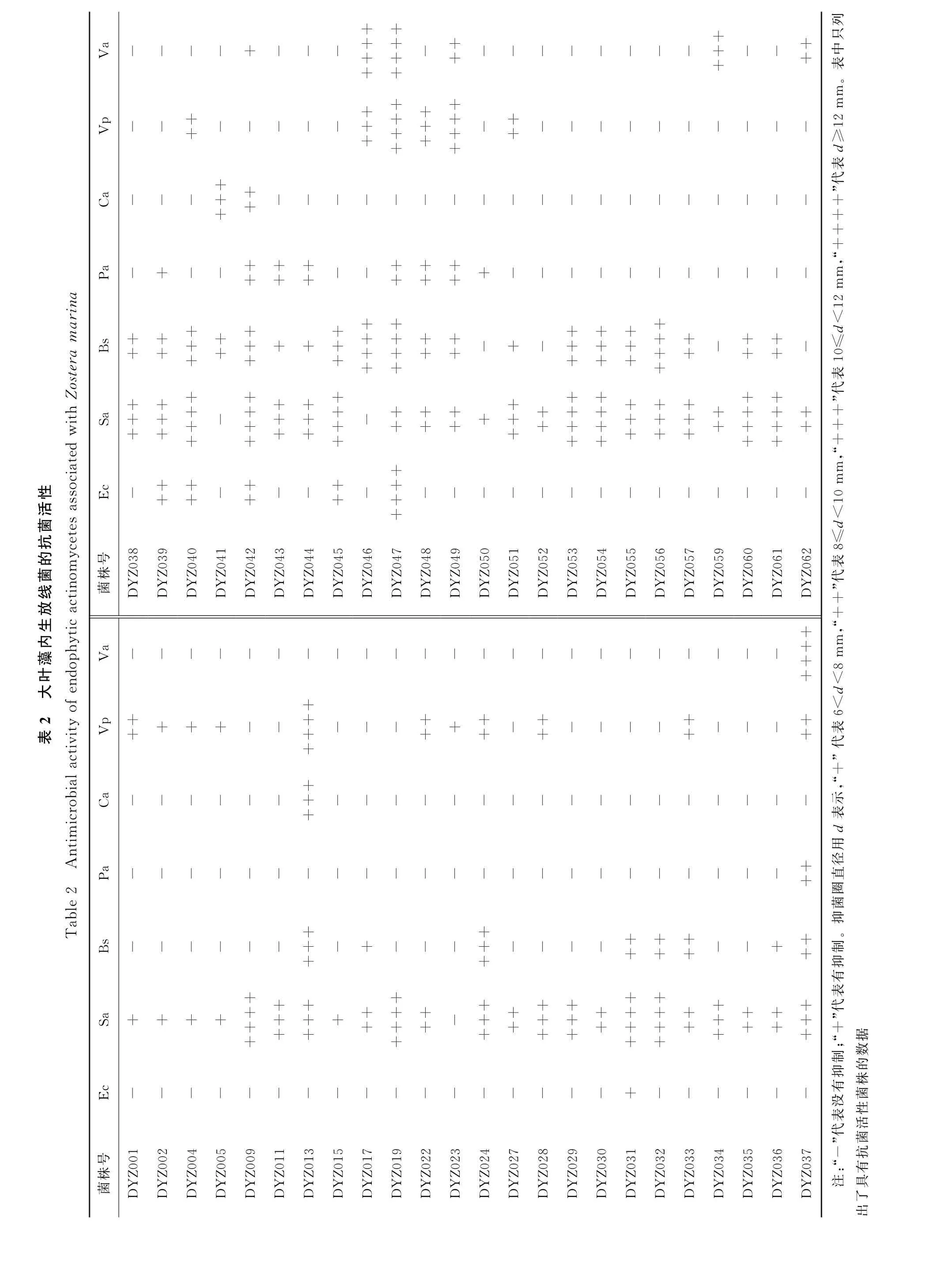

本试验采用纸片法,选取了7株指示菌,对62株大叶藻内生放线菌的抗菌活性进行筛选。由图1可见,大叶藻内生放线菌对每种指示菌有抑制作用的菌株数。抗菌试验结果如表2和图1所示,其中有48株放线菌至少对1种指示菌有抑制作用,占待测菌株的77.42%;有36株放线菌同时对2种及2种以上的指示菌有抑制作用,占待测菌株的58.06%;有16株放线菌同时对3种及3种以上指示菌有抑制作用,占待测菌株的25.80%;DYZ047同时对6种指示菌有抑制作用,其中DYZ047对大肠埃希氏菌E.coli、铜绿假单胞菌P.aeruginosa和副溶血性弧菌V.parahemolyticus的抗菌结果如图2所示。结果表明,大叶藻内生放线菌对多种指示菌都显示出抗性。

图1 大叶藻内生放线菌抑制指示菌的菌株数Fig.1 Number of endophytic actinomycetes inhibiting indicator strains

列Va +只----+---++++++++-++--------++--++中表Vp++++++++mm。-------++++++++-++----------d≥12表Ca +---++++-------------------+”代++Pa -+--++++++--+++++++-----------marina<12mm,“++++++Bs +++++++++++++++++++++++++++++-+-++++++++++-++++-10≤d表Sa ++++++++++++++++-+++++++++++++++”代++++++-+++++++++++++++++++++++++++++性Ec ++mm,“++--++++---++--------------活++菌++抗的号8≤d<10表菌株线DYZ038 DYZ039 DYZ040 DYZ041 DYZ042 DYZ043 DYZ044 DYZ045 DYZ046 DYZ047 DYZ048 DYZ049 DYZ050 DYZ051 DYZ052 DYZ053 DYZ054 DYZ055 DYZ056 DYZ057 DYZ059 DYZ060 DYZ061 DYZ062放+”代Va菌-藻生----内------------------++++2叶++Table2 Antimicrobialactivityofendophytic actinomycetesassociatedwith Zostera大6<d<8mm,“+表Vp +++++--++---+++++-++----++---++表Ca +,“+”代------++-----------------示表d用Pa 径-----------------------++直圈菌抑Bs ++。------++-+---++----++++++--+++制抑有表Sa ++++++++++++++++++++++++++++++++-++++++++++++++++++++++++;“+”代据数的制株Ec抑-----------------+------有没菌性活表菌号抗株DYZ001 DYZ002 DYZ004 DYZ005 DYZ009 DYZ011 DYZ013 DYZ015 DYZ017 DYZ019 DYZ022 DYZ023 DYZ024 DYZ027 DYZ028 DYZ029 DYZ030 DYZ031 DYZ032 DYZ033 DYZ034 DYZ035 DYZ036 DYZ037:“-”代有菌注具了出

图2 菌株DYZ047的抗菌活性结果Fig.2 Antimicrobial activities of the isolated strain DYZ047

大叶藻内生放线菌对革兰氏阳性指示菌的抗菌效果明显优于革兰氏阴性指示菌。对金黄色葡萄球菌S.aureus有抑制作用的放线菌有45株,占放线菌总数的72.58%;12株菌的抑制作用较强,抑制圈直径在12.0 mm以上,其中DYZ019的抑菌圈直径最大达到15.8 mm。对枯草芽孢杆菌B.subtilis有抑制作用的放线菌有28株,占放线菌总数的45.16%;3株菌的抑制作用很强,抑制圈直径超过12.0 mm,其中DYZ047抑制作用最强,抑菌圈达到20.7 mm。

大叶藻内生放线菌对革兰氏阴性指示菌和真菌的抗菌活性菌株相对较少。对白假丝酵母C.albicans有抑制作用的放线菌有3株,占放线菌总数的4.84%。对大肠埃希氏菌E.coli有抑制作用的放线菌有6株,占放线菌总数的9.68%。对铜绿假单胞菌P.aeruginosa有抑制作用的有9株,占放线菌总数的14.52%。对鳗弧菌V.anguillarum有抑制作用的放线菌有7株,占放线菌总数的11.29%。其中,有3株菌(DYZ013,DYZ047和DYZ049)的抑制作用较强,抑制圈直径在12.0 mm以上,DYZ047抑制作用最强,抑菌圈达到20.1 mm。对副溶血性弧菌V.parahemolyticus有抑制作用的放线菌有17株,占放线菌总数的27.42%;其中,有3株菌(DYZ037,DYZ046和DYZ047)的抑制作用较强,抑制圈直径在12.0 mm以上,DYZ047的抑菌圈直径为18.0 mm,DYZ037的抑菌圈最大为18.6 mm。

3 讨 论

在纯培养法中培养基的选择对放线菌的分离结果有很大影响,放线菌适合在干燥、碱性的条件下生长[21]。RO培养基中微量元素丰富,有利于放线菌的生长,取得较好的分离效果。ISP2培养基含有放线菌偏爱的糖成分(麦芽糖),分离到的大叶藻内生放线菌总数和种类数也较好。由于实验室培养放线菌时无法完全模拟自然环境,放线菌可能会迫于环境压力发生生理上的变化,处于休眠状态,称为活的非可培养状态(Viable But Non-Culturable State,VBNC),采用常规的培养方法无法使其恢复生长活性[22]。由于分离条件等的限制,目前得到的大叶藻中内生放线菌的种类和数量可能还远远不够,以后可以进一步通过与免培养相结合的方法研究其多样性[23]。

本试验所选用的两株革兰氏阳性指示菌,分别为金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌。分离出的大叶藻内生放线菌对这两株革兰氏阳性指示菌的抑制作用较强。李静等[24]对从海南东寨港真红树植物中分离到46株内生放线菌,使用乙酸乙酯提取发酵液进行抗菌活性筛选,结果发现40株菌对革兰氏阳性菌表现出较好的抑制作用。林婵春等[25]对分离自川芎的30株内生放线菌进行抗菌活性筛选,对金黄色葡萄球菌表现出抑制活性的有25株菌,占其待测总数的83.33%,对枯草芽孢杆菌表现出抑制活性的有23株,占其待测总数的76.67%。本试验中大叶藻内生放线菌对革兰氏阴性指示菌的抑制作用较弱。这可能是由于革兰氏阴性细菌具有外膜屏障和多药外排泵,通常比革兰氏阳性细菌更耐抗生素[26]。革兰氏阴性细菌的外膜对大的带电分子不渗透,限制了各种抗生素类药物进入细胞内[27]。多药外排泵是膜定位的转运蛋白,能够将多种化合物(包括药物分子)转运出细胞,从而阻止药物进入靶细胞[28]。

4 结 语

本研究采用纯培养方法从山东省威海市的荣成天鹅湖采集的大叶藻中分离内生放线菌,并对放线菌的抗菌活性进行筛选。结果表明,从大叶藻中共分离到内生放线菌62株,内生放线菌资源较为丰富;对多种指示菌都表现出较好的抗性,有48株放线菌(占77.42%)至少对1种指示菌表现出一定的抑制作用,有36株放线菌(占58.06%)抑制2种及2种以上指示菌,发现了一批具有较好抗菌活性的菌株,DYZ047同时对6株指示菌有抑制作用;对革兰氏阳性指示菌的抗菌效果明显优于革兰氏阴性指示菌,有45株放线菌(占72.58%)对金黄色葡萄球菌有抑制作用,有28株放线菌(45.16%)对枯草芽孢杆菌有抑制作用。后期可以继续进行抗菌活性化合物的分离,为海洋来源抗生素的研究提供新资源。