甘蓝型油菜BnaLPAT2 基因在拟南芥中的种子特异性表达及过表达分析

胡蓉,汪慧慧,刘勇,熊兴华*

(1.湖南农业大学农学院,湖南 长沙 410128;2.作物基因工程湖南省重点实验室,湖南 长沙 410128)

三酰甘油合成过程是油菜油脂合成的重要步骤之一[1]。三酰甘油合成过程中,以甘油三磷酸(glycerol-3-phosphate,G3P)和酰基辅酶 A(acyl-CoA)为底物,在甘油-3-磷酸酰基转移酶(snglycerol-3-phosphate acyltransferase,GPAT)[2-3]、溶血磷脂酸酰基转移酶(lysophospholipid acyltransferase,LPAT 或 LPAAT)[4-5]、磷脂酸磷酸酶(phosphatidate phosphatase,PAP)[6]、二酰甘油酰基转移酶(diacylglycerol acyltransferase,DGAT)[7-8]等多种酶的作用下生成三酰甘油(triacylglycerol,TAG)。在该油脂合成过程中,溶血磷脂酸酰基转移酶是关键酶之一。

CHEN 等[9]研究表明,花生LPAT 基因转录水平与花生种子的含油量有关,在种子不同的发育阶段,高油花生种子中 LPAT 基因的转录水平比低油品种的高。ZOU 等[10]将酵母中克隆得到的 LPAAT基因转入甘蓝型油菜中,得到的转基因油菜种子含油量显著提高。MAISONNEUVE 等[11]将甘蓝型油菜BnaLPAT 基因转入拟南芥中过表达,发现转基因株系种子的含油量显著提高。张军平等[12]发现LPAAT 基因在酵母中的表达不仅提高了脂肪酸的含量,还能够有选择性地将不饱和脂肪酸结合到甘油三酯中。陈四龙[13]的研究表明,溶血磷脂酸酰基转移酶的表达量与种子含油量的积累变化一致。在拟南芥数据库中,已有5 个拟南芥AtLPAT (AtLPAT1、AtLPAT2、AtLPAT3、AtLPAT4、AtLPAT5)获得注释,其中,AtLPAT1、AtLPAT2、AtLPAT3 与植物正常发育相关。

目前许多基因的功能需要通过转基因手段来验证[14]。本研究中,对BnaLPAT2 基因构建过表达载体和种子特异性表达载体,将构建好的表达载体转入拟南芥中并检测分析其转基因植株的脂肪酸含量,以期为进一步研究甘蓝型油菜BnaLPAT2 基因的功能提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试野生型拟南芥(Arabidopsis thaliana)为哥伦比亚型(Columbia)。野生型拟南芥、农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)GV3101 菌株与植物表达载体 pBI121 均由湖南农业大学作物基因工程重点实验室保存。

限制性内切酶 Sac Ⅰ、Hind Ⅲ、BamH Ⅰ、DNA Marker、T4DNA 连接酶、抗生素等购自北京全式金生物技术有限公司;琼脂糖购自博日科技有限公司;pUCm-T 克隆载体、DNA 质粒提取试剂盒、DNA胶回收试剂盒等购自上海生工生物科技有限公司;引物合成和测序由擎科生物技术有限公司完成。

拟南芥浸染缓冲液:大量元素5 mL/(100 mL);微量元素1 mL/(100 mL);铁盐1 mL/(100 mL);蔗糖3 g/(100 mL);Silwet-77为30 μL。定容至100 mL。

1.2 方法

1.2.1 构建p35S-BnaLPAT2 过表达载体

在甘蓝型油菜BnaLPAT2–A04 基因克隆的上游引物的5' 添加BamH Ⅰ(GGATCC)限制性内切酶和保护碱基(CG),即 BnaLPAT2-A04–F,(CGGGA TCC)GTCGTTGATTCATTCCCTGTC;下游引物5'添加Sac Ⅰ(GAGCTC)限制性内切酶和保护碱基(C),即BnaLPAT2-A04–R,(CGAGCTC)AGCTTCTT GTTGTGTATGTCG,以携带目的基因的 T 载体为模板,用上述引物进行PCR 扩增。PCR 反应体系:DNA 模板 1 μL、2.5 mmol/L dNTP 2 μL、10×Buffer 2 μL、Taq 酶 0.5 μL、BnaLPAT2-F/BnaLPAT2-R 各0.75 μL、ddH2O 13 μL。PCR 反应程序:94 ℃预变性 3 min;94 ℃变性 45 s,54 ℃退火 45 s,72 ℃延伸90 s,35 个循环;72 ℃延伸10 min。随后将PCR反应产物在 1%的琼脂糖凝胶中电泳检测,回收目的片段。用BamH Ⅰ和Sac Ⅰ对目的片段和pBI121载体分别进行双酶切,酶切体系(50 μL):DNA 10 μL、10×Buffer FD 5 μL、BamH Ⅰ 2 μL、Sac Ⅰ 2 μL、ddH2O 31 μL。37 ℃反应3 h。反应结束后进行琼脂糖凝胶检测并胶回收备用。将胶回收后的目的基因和表达载体 pBI121 进行连接反应,使目的基因替换原载体上的GUS 基因,构建p35S-BnaLPAT2 过表达载体。连接体系(10 μL):insert DNA 3 μL、pBI121 DNA 1 μL、T4DNA连接酶0.5 μL、10×Buffer 1 μL、ddH2O 4.5 μL。16 ℃连接过夜并转化大肠埃希菌感受态细胞。挑取菌落进行PCR 鉴定。对鉴定出的阳性菌落进行测序,以确保载体构建的准确性。

1.2.2 构建pNapin-BnaLPAT2 种子特异性表达载体

通过甘蓝型油菜数据库查找 Napin 启动子序列。根据序列设计引物 Napin-F(AAGCTT GTTCA AGCGAATGGCATACCG)和Napin-R(GGATCCTG TTTGTATTGATGAGTTTTGG),下划线为限制性内切酶。

以甘蓝型油菜‘湘油 15’的 DNA 为模板。PCR扩增反应体系(20 μL):DNA 1 μL、2.5 mmol/L dNTP 2 μL、10×Buffer 2 μL、Napin-F/Napin-R 各 0.75 μL、Taq 酶 0.5 μL、ddH2O 13 μL。PCR 反应程序:94 ℃预变性 3 min;94 ℃变性 45 s,52 ℃退火 45 s,72℃延伸 90 s;35 个循环;72 ℃延伸10 min。随后将PCR 反应产物在1%的琼脂糖凝胶中电泳检测,回收目的片段。将胶回收后的目的片段与pUCm-T载体连接。连接体系(10 μL):目的片段 3 μL、pUCm-T Vector 0.5 μL、10×Ligation Buffer 1 μL、50% PEG 4000 1 μL、T4DNA Ligase 1 μL,加 ddH2O至10 μL。16 ℃连接过夜并转化大肠埃希菌感受态细胞。筛选出阳性菌落,使用T-vector 的通用引物M13-F/M13-R,以阳性菌落为模板进行PCR 扩增。选取阳性菌落摇菌测序。

用 Hind Ⅲ和 BamH Ⅰ对过表达载体 p35SBnaLPAT2 和携带Napin 启动子的T 载体分别进行酶切。酶切体系(50 μL):DNA 10 μL、10×BufferFD 5 μL、Hind Ⅲ 2 μL、BamH Ⅰ2 μL、ddH2O 31 μL。37 ℃反应3 h。反应结束后进行琼脂糖凝胶检测并胶回收备用。胶回收Napin 启动子目的片段和过表达载体 p35S-BnaLPAT2 大片段后进行连接,使Napin 启动子取代 CaMV35S 启动子,构建pNapin-BnaLPAT2 种子特异性表达载体。连接体系(5 μL):Napin 2.5 μL,载体 DNA 1 μL,T4 DNA连接酶 0.5 μL,10×Buffer 1 μL,16 ℃过夜连接,转化大肠埃希菌感受态细胞。挑取单菌落进行PCR鉴定。对鉴定出的阳性菌落进行测序,以确保载体构建的准确性。

1.2.3 农杆菌介导法转化拟南芥

采用 SanPrep 柱式质粒 DNA 小量抽提试剂盒分别提取 p35S-BnaLPAT2 过表达载体和 pNapin-BnaLPAT2 种子特异性表达载体的质粒。用 CaCl2冻融法将 p35S-BnaLPAT2 过表达载体和 pNapin-BnaLPAT2 种子特异性表达载体转入农杆菌GV3101,将含有重组质粒的农杆菌接种在含有卡拉霉素(50 mg/L)和利福平(50 mg/L)的YEB 固体培养基上,28 ℃培养2~3 d。挑选单克隆菌落PCR 鉴定,-70 ℃保存阳性菌株,备用。采用农杆菌花絮浸染法转化拟南芥,将转化后收获的种子平铺于含有卡拉霉素(50 mg/L)的1/2 MS 固体培养基上筛选T0 代。将T0 代植株种植于植物培养箱(温度24 ℃,光周期16 h/8 h),收获T0 代种子后再次筛选,直到筛选到纯合株系。从转基因拟南芥植株叶片中提取总DNA,对其进行PCR 检测。为保证目的基因转化的可靠性,设计启动子和目的基因的引物35S-F(GTCTCTTACGACTCAATGACA)、BnaLPAT 2-R1(ATACTCGGAGAACCACATTGA)和Napin-F(T TCAAACCGTTCGGCTCCTAT)、BnaLPAT2-R2(TAA GTT TTGCCTCTGTGAAGC)。同时用Kan+基因引物对阳性苗进行抗性检测,其扩增产物大小为730 bp,所用引物:Kan+-F,CTATGACTGGGCACAACAGAC;Kan+-R,GCAATATCACGGGTAGCCAAC。

1.2.4 测定拟南芥种子脂肪酸成分

参照王昌伦[15]的方法测定拟南芥脂肪酸成分。收集一定量纯合株系的种子,去除杂质后置于37 ℃恒温箱烘干至恒重,以相同条件下生长的野生型拟南芥种子为对照,用气相色谱仪检测种子脂肪酸组分,3 次重复。检测前的准备:取20 mg 左右的种子放置在2 mL 的离心管中,充分研磨至粉末;加入4 mL 2%硫酸甲醇溶液,90 ℃萃取40 min 左右,预冷;加入5 mL ddH2O 和3 mL 正己烷,漩涡混匀,离心1 min;吸取500 μL 上清液至瓶中,上机,进行气相色谱分析。色谱仪型号为 Agilent 7890,进样量1 μL。柱箱加热程序:初始温度180 ℃,以20℃/ min 升温至250 ℃,保持10 min。

2 结果与分析

2.1 植物表达载体的构建

以植物双元表达载体pBI121 为骨架,改造过表达载体。pBI121-BnaLPAT2 过表达载体的构建过程如下:根据pBI121 上原有的酶切位点设计两端带有BamH Ⅰ和 Sac Ⅰ的特异引物 BnaLPAT2-F、BnaLPAT2-R,采用双酶切的方法,分别酶切原有载体的GUS 基因和pT-BnaLPAT2 载体,经T4连接酶连接、大肠埃希菌感受态细胞转化、重组质粒的鉴定获得所需的过表达载体,并将其命名为 p35SBnaLPAT2(图1-a)。种子特异性表达载体的构建过程如下:根据pBI121 上原有的酶切位点设计两端带有Hind Ⅲ和BamH Ⅰ的特异引物Napin-F、Napin-R,以‘湘油 15’的 DNA 为模板,PCR 扩增 Napin 启动子,获得694 bp 的目的片段。用相同的限制性内切酶切除pBI121-BnaLPAT2 载体上的组成型启动子35S,经T4酶连接、大肠埃希菌细胞转化、重组质粒的鉴定,获得所需的种子特异性表达载体,并将其命名为 pNapin-BnaLPAT2(图 1-b)。

图1 植物表达载体的构建结果Fig.1 Plant expression vector construction diagram

2.2 重组质粒的鉴定

用BamH Ⅰ和Sac Ⅰ分别双酶切pT-BnLPAT2和pBI121,回收目的条带,连接并转化大肠埃希菌感受态细胞,构建过表达载体p35S-BnaLPAT2。从双酶切鉴定结果(图2-a)可以看出,经双酶切,获得与预期大小(1372 bp)一致的目的片段,说明过表达载体构建成功。用Hind Ⅲ、BamH Ⅰ分别双酶切携带种子特异性启动子 Napin 的 T 载体和p35S-BnaLPAT2 过表达载体,回收目的条带,连接并转化大肠埃希菌感受态细胞,构建种子特异性表达载体。从双酶切鉴定结果可以看出,获得了与预期大小(694 bp)一致的目的片段(图2-b),说明种子特异性表达载体构建成功。

图2 BnaLPAT2 重组质粒酶切鉴定结果Fig.2 Enzymatic identification of recombinant plasmid of BnaLPAT2

2.3 转基因阳性植株的获得

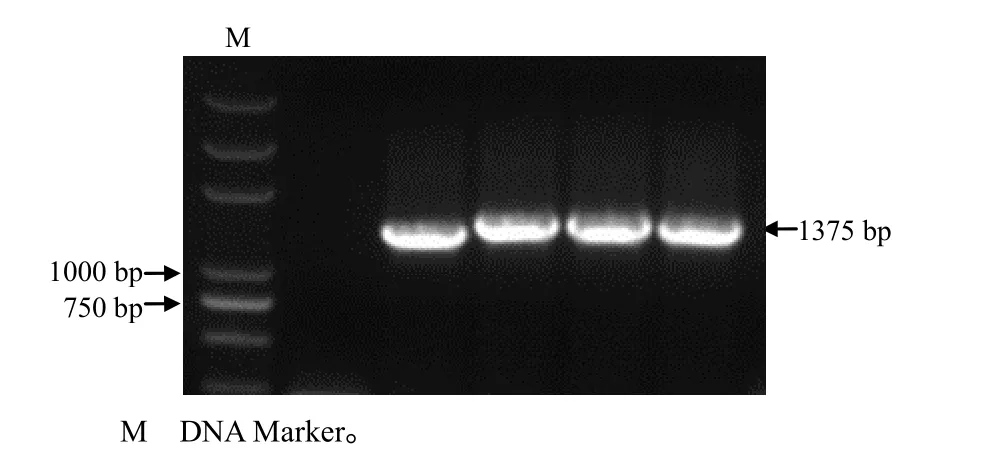

2.3.1 重组质粒转化根癌农杆菌

采用冻融法将重组质粒 p35S-BnaLPAT2 和pNapin-BnaLPAT2 分别转入农杆菌感受态细胞GV3101 中,并在含有卡那霉素(50 mg/L)和利福平(50 mg/L)的培养基上培养2~3 d,挑取长势良好的单菌落进行菌落PCR 鉴定。结果如图3 所示,扩增出与目的条带大小(1375 bp)一致的条带,说明植物过表达载体已成功转入根癌农杆菌中。

图3 农杆菌菌落PCR 鉴定结果Fig.3 PCR results of Agrobacterium tumefaciens colony identification

2.3.2 拟南芥的遗传转化

采用农杆菌介导法(浸花法)转化拟南芥。正常培养拟南芥1 个月后侧枝开花,在盛花期进行花序浸染,隔5 d 左右再次浸染,总共浸染3 次。待种子成熟后收取 T0 代的种子。将得到的 T0 代种子37 ℃烘干后,经消毒、清洗之后铺在含有卡那霉素抗性的1/2 MS 培养基上继续筛选,直至培养基上种子全部发芽且长势良好(图4)。

图4 拟南芥转化植株的抗性筛选结果Fig.4 Screening of Arabidopsis thaliana transformed plants

2.3.3 转基因阳性植株的鉴定

取抗性筛选的转基因植株抽薹期的幼嫩叶片,提取总DNA 并进行PCR 扩增。为保证结果的准确性,对每个植株设计不同的引物进行PCR 扩增。根据 Napin/35S 启动子和目的基因的序列设计 1 对引物,目的条带为1000 bp;根据抗性标签Kan+设计1对引物,目的条带为730 bp。通过PCR 扩增(图5),2 对引物均扩增出目的条带(大小分别为 1000、730 bp),证明拟南芥植株已经整合了外源目的基因。

图5 部分转基因植株的PCR 检测结果Fig.5 PCR detection of some transgenic plants

2.4 转基因植株的脂肪酸含量分析

为了分析外源基因BnaLPAT2 对脂肪酸含量的影响,采用气相色谱测定纯合拟南芥株系种子中各类脂肪酸的含量。选用在同一生长环境下成熟度一致、种子饱满度较好的野生型、pNapin-BnaLPAT2、p35S-BnaLPAT2 的转基因纯合株系的种子,烘干后研磨成粉末状,经甲酯化后进行气相色谱分析,测定拟南芥种子中的脂肪酸含量。

图6 转基因拟南芥脂肪酸分析Fig 6 Analysis of fatty acids in transgenic Arabidopsis

比较转基因拟南芥与野生型拟南芥脂肪酸的含量(图6),发现2 种转基因拟南芥中亚麻酸(C18∶3)含量大幅度提高,平均提高了20%。种子特异性启动子驱动的 BnaLPAT2 转基因株系中,亚油酸(C18∶2)和亚麻酸(C18∶3)的相对含量均明显提高,分别增长 1.04、2.73;35S 启动子驱动的BnaLPAT2 转基因株系中,亚麻酸(C18∶3)的相对含量增加3.2,亚油酸(C18∶2)的相对含量降低0.7,油酸(C18∶1)的相对含量降低1.3。通过转基因拟南芥种子甘油三酯脂肪酸组分分析,推测 BnaLPAT2对亚麻酸(C18∶3)的亲和力高于对亚油酸(C18∶2)和油酸(C18∶1)的亲和力。

3 结论与讨论

LPAT 是TAG 生物合成中的重要限速酶,TAG是油料作物种子中的主要储藏物质。TAG 合成的主要过程在质体和内质网上完成,碳原子数小于 16的主要在质体上合成,碳原子数大于 16 的主要在内质网上合成[16-17]。

将不同启动子驱动的BnaLPAT2 基因转入拟南芥中过表达,从测定的脂肪酸含量来看,转基因植株中亚麻酸含量大幅度提高,说明LPAT2 基因在油脂合成中的底物选择上更偏向于亚麻酸。本研究中,pNapin-BnaLPAT2 和 p35S-BnaLPAT2 的转基因株系中,亚油酸和亚麻酸均有不同幅度的提高,说明LPAT2基因过表达对甘油三酯中亚油酸和亚麻酸含量的提高具有一定的作用。LASSNER[18]发现,LPAT 可以提高sn-2 位芥酸的比例,但不能提高芥酸的含量。本研究中,克隆得到的BnaLPAT2 基因通过不同启动子驱动后在拟南芥中过表达,可以不同程度地提高亚油酸、亚麻酸的含量,从而改变脂肪酸各组分的含量,这为以后更深入地研究该基因提供了依据。

——一道江苏高考题的奥秘解读和拓展