讨好型沟通姿态与大学新生人际关系的关系:痛苦表露的中介作用

苗晓雯,叶丽霞

(1.惠州学院心理健康教育与咨询中心,广东惠州516007;2.惠州经济职业技术学院马克思主义学院,广东惠州516057)

一、研究背景

对于初入大学的新生而言,良好人际关系建立,直接影响着新环境的快速适应与校园归属感的建立。通过日常的新生心理咨询中发现,大学新生人际关系的建立,与个体的自我表露程度和沟通姿态有着密切的联系。

著名家庭治疗师萨提亚在家庭治疗的过程中提出了沟通姿态这一概念,具体是指个体在人际交往中,对他人、环境和自己所呈现出的某种应对方式。随着萨提亚治疗模式的不断发展,萨提亚将个体沟通姿态分为讨好型、指责型、打岔型、超理智型与一致型沟通姿态[1]。其中,讨好型沟通姿态是指个体在人际交往中,常以牺牲自我价值或感受为代价,随之以一种令人愉快的面目出现,因此很容易得到他人的接纳,继而能够较为快速地建立良好的人际关系;指责型沟通姿态的个体在人际交往中往往倾向于维护自身的权利,通常会通过贬低他人来显示自己的强大;打岔型沟通姿态的个体在人际交往中既不关注自己,也不关注外部环境,他们倾向于将注意力从压力事件中进行转移;超理智型沟通姿态的个体在人际交往中往往会漠视自己与他人的价值,仅仅关注环境等客观条件[2]。萨提亚根据多年工作经验认为,讨好型沟通姿态个体所占比例约50%,指责型所占的比例为30%,超理智型所占的比例为15%,打岔型所占的比例为0.5%[3]。随后,要梦霞等人的研究也证明了上述结果,即在大学生群体中,讨好型沟通姿态的个体占据了大多数[4]。通过在日常的心理咨询工作中也有相同的发现,即以人际关系为咨询目标走进心理咨询室的学生中,大多数都是以讨好型的沟通姿态来进行人际交往。

痛苦表露(distress disclosure)是指个体愿意将自身痛苦信息告知他人的倾向[5]。人本主义心理学家Jourard最先提出了自我表露(self-disclosure)的概念[6],后续学者为了更为细致的对其进行研究,根据个体自我表露信息的效价及内涵,将其进行了更为细致地划分。近年来,随着对痛苦表露研究的逐渐深入,研究者发现个体向他人进行痛苦表露的程度,能够有效增加交往双方的亲密感,促进良好人际关系的建立与发展[7-10],从而达到维护自身心理健康的目的。人际关系(Interpersonal relationships)是人类所特有的一种社会现象,其本质是个体与个体之间在人际交往过程中所结成的一种心理关系和距离。根据人本主义学家马斯洛的观点,每个人都有与他人建立关系的需要,这即是社会化的要求又是个体的心理需要。我国学者张春兴认为人际交往中个体待人处世的能力与态度决定着人际关系的和谐与否[11]。在大学阶段,大学生的人际关系就是指大学生在校期间与周围的相关个体或群体所建立起来的人际关系。而良好人际关系的建立受到空间距离、人际期待、态度、个人特质等众多因素的影响。2005年,李林英采用个案研究方法,证明了个体适当地进行自我表露能够有效改善大学生人际关系。随后,韩笑、陈劲等众多学者分别采用整体施测问卷调查等方式也对上述结论进行了证实[12-13]。要梦霞通过探讨萨提亚模式对大学生舍友关系的影响发现,讨好型沟通方式与舍友关系呈正相关。即讨好型沟通姿态的个体在人际交往中确实存在一定的优势作用,此外,相关研究学者也证明,在网络交友的过程中,个体的自我表露程度也同样影响着人际关系的建立[14]。通过查阅以往相关文献发现,国内外学者对萨提亚沟通姿态的研究主要集中于量表编制和干预治疗实践技术方面。关于个体沟通姿态与痛苦表露之间的相关研究,尚未有实证证明。但在干预治疗领域中,针对讨好型沟通姿态的个体,研究者往往通过 “ 说真话训练 ” 等干预技术来促进个体人际关系的改变,而在 “ 说真话训练 ” 中,个体的自我表露程度,往往也是影响干预效果的因素之一。

基于此,本研究以广东省某高校大一新生作为研究对象,同时对讨好型沟通姿态与个体痛苦表露、人际关系三者之间的相互关系进行探讨,在进一步论证萨提亚理论有效性的同时,希望能为继续加强大学生心理健康教育工作,健全心理帮扶和心理咨询心理健康体系提供一定的理论指导[15]。

二、研究方法

(一)被试

随机抽取惠州市某高校大一学生,共发放问卷700份,剔除无效问卷65份,最终获得有效问卷635份,问卷有效率为90.71%。被试平均年龄18.77(SD=1.46)岁,其中男性316人(49.76%),女性319人(50.23%);所有被试身心健康,视力或矫正视力正常。在大学新生心理普查(UPI)结果中均为正常。

(二)测量

1.痛苦表露问卷(Distress Disclosure Index)。该量表最初由Hessling在2001编制,旨在测量个体自愿向他人倾诉个人痛苦信息的程度。Kahn等人研究表明该量表与自我开放指数显著正相关,与自我隐藏量表显著负相关,证明该量表具有很好的效度。我国学者李新民在2009年对其进行修订,修订后的问卷采用Likert五分量表计分法,共12个项目,反向计分项目为6项,科隆巴赫系数为0.86;综上所述,该量表信效度良好,可以使用。

2.人际关系综合诊断量表。采用郑日昌编制的该量表可分为交谈、交际与交友、待人接物、异性交往4个维度,每个维度都由7个陈述性问题组成,被试的得分越高,表明人际交往能力越好。一系列研究正式该量表具有良好的信效度,如刘天月的研究显示该量表内部一致性系数是0.81。

3.大学生宿舍沟通方式问卷。采用梁芸芳在2011年编制的《大学生宿舍沟通方式问卷》,该问卷共计30个项目,分为讨好型沟通、指责型沟通、超理智型沟通、打岔型沟通与一致型沟通五个维度,各个维度的科隆巴赫系数为0.68、0.41、0.33、0.61、0.63,信效度良好。

(三)问卷发放与数据处理

在问卷发放过程中,以班级为单位,使用统一问卷进行团体实测。对于所收集到的有效问卷数据,采用spss22.0与process宏程序对数据进行分析处理。

此外,在验证中介模型是否成立时,最开始的检验方法大多采用1986年Baron等人提出的逐步检验法(Causal Step Regression),即在c、a、b显著的前提下,查看c’的变化[16]。但经后续学者研究证明,该方法统计检验力低,所得结果并不可靠。Sobel等人在1982年提出在中介效应的验证过程中,直接验证ab是否显著即可[17]。但该检验方法的假设前提为ab符合正态分布,但在实际情况中,ab通常不服从正态分布。在此背景下,zhao等人详细探讨了中介效应的检验程序,推荐使用Preacher等人提出的Bootstrap方法进行检验[18],该方法将逐步检验法与sobel检验的缺点进行了规避,能够更好地验证中介效应的存在与否。故本研究将采用Bootstrap法进行检验,其抽样次数为5000次,采用95%的置信区间[19]。

三、数据结果

(一)不同性别大学新生在各变量上的评分比较

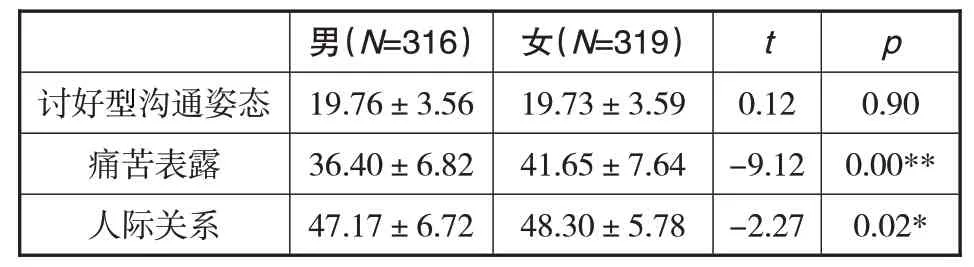

不同性别被试在讨好型沟通姿态、痛苦表露以及人际关系总分上得分差异,采用独立样本t检验。结果如表1所示:萨提亚讨好型沟通姿态的性别差异不显著(t=0.12,p=0.90),即在讨好型沟通姿态上,男性与女性不存在统计学上的显著差异;痛苦表露的性别差异显著(t=-9.12,p=0.00),即在与人沟通过程中,男性的痛苦表露程度显著低于女性(36.40±6.82<41.65±7.64);人际关系总分的性别差异显著(t=-2.27,p=0.02),即男性的人际关系显著差于女性(47.17±6.72<48.30±5.78)。

表1 不同性别大学生在各变量上的评分比较(M±SD)

(二)各变量描述性统计及皮尔逊相关系数

讨好型沟通姿态、痛苦表露与人际关系之间的相关系数及平均数标准差如表2所示。

表2 讨好型沟通姿态、痛苦表露与人际关系的描述统计、相关分析结果

表2结果表明:讨好型沟通姿态与痛苦表露呈显著性正相关(r=0.17,p<0.01),与人际关系呈显著正相关(r=0.17,p<0.01),说明当讨好型沟通姿态个体讨好分数越高时,个体的痛苦表露程度越高,其人际关系也越好;痛苦表露与人际关系呈显著正相关(r=0.30,p<0.01),表明个体在与人交往时,越多的进行自我表露,其人际关系越好。

(三)讨好型沟通姿态与人际关系:痛苦表露的部分中介模型检验

为检验痛苦表露在大学新生讨好型沟通姿态和人际关系中的中介作用,本研究以讨好型沟通姿态为自变量,人际关系为因变量,个体痛苦表露为中介变量,来建立结构方程模型,模型示意图如下图1所示。

图1 部分中介模型示意图

为更好地对该模型进行解释,特构建如下方程:

通过Heyas编制的Process宏程序进行5000次Bootstrap检验,来考察该模型的成立与否,结果如表3所示。

表3 结构方程模型中各变量回归系数权重估计值(N=635)

由表3可知:以讨好型沟通姿态为自变量,人际关系为因变量建立模型1,结果表明:讨好型沟通姿态对人际关系具有显著的正向预测作用(系数c=0.24,t=2.28,p<0.01,95%置信区间不包含0);以讨好型沟通姿态为自变量,痛苦表露为因变量建立模型2,结果表明:讨好型沟通姿态对个体痛苦表露也具有显著的正向预测作用(系数a=0.36,t=4.55,p<0.001,95%置信区间不包含0);以讨好型沟通姿态和痛苦表露为自变量,人际关系为因变量建立模型3,结果表明:讨好型沟通姿态与个体痛苦表露对人际关系均有显著的正向预测作用(系数ab=0.09,t=3.71,p<0.001;两自变量回归方程验证中95%的置信区间不包含0)。

四、讨论

本研究结果显示,讨好型沟通姿态、痛苦表露均与人际关系呈显著正相关,且讨好型沟通姿态通过进行痛苦表露可以进一步正向促进个体人际关系的建立。该结果验证了萨提亚模式沟通理论。根据萨提亚模式理论观点,讨好型沟通姿态属于不一致沟通姿态的一种,使用该种沟通姿态的个体,在人际互动上会忽视自己内在价值感受,达到与外界 “ 和谐统一 ” 的地步。在新的环境中,相比较于其他不一致沟通姿态的个体而言,讨好型沟通姿态的个体,能够相对快速地建立和发展良好的人际关系。

已有大量的研究证实,个体适当的痛苦表露会有助于人际关系的建立。在个体痛苦表露程度上,女性的痛苦表露程度显著高于男性,这一结果也与众多的前人研究结果相一致[20-22]。究其原因,这可能与社会文化有关。比如:社会要求男性需学会忍耐和承受,过多的向他人表达自己内心痛苦或烦闷,会影响到 “ 男子性气概 ” 的焕发[23]。而当女性暴露自己富于情感的一面时,社会则不会太过于 “ 严苛 ” ,时间一久,自然就形成了女性较多的去进行痛苦表露的结果。对于在人际互动中,使用讨好型沟通姿态的个体而言,适当的痛苦表露,一方面可以帮助自己向他人释放 “ 善意 ” 信息,另一方面还能够传递自己对他人或情境的认同。

process中介效应结果显示:讨好型沟通姿态可通过痛苦表露来间接影响大学新生人际关系,即痛苦表露在其中起到部分中介的作用。该结果可用人际关系理论中的社会交换理论(social exchange theory)来解释。社会交换理论认为,人际交往的过程本质上是一种社会交换的过程,这种交换不仅仅指物质上的交换,还包含了地位、内心痛苦等心理上的交换。个体向他人进行痛苦表露,可以理解为一种 “ 社会交换 ” 的过程,即 “ 我向你表达内心痛苦,你给予我亲密关系 ” 。此外,讨好型沟通姿态的个体在进行痛苦表露时,个体可以再次整合自己内在感受,并通过言语表达,将曾被忽视或压抑的内心情感充分地表达出来。痛苦表露,其实也是在帮助个体从不一致沟通姿态向一致性沟通姿态转变的过程,故对于讨好型沟通姿态的个体而言,适当的痛苦表露会进一步促进个体人际关系的建立与发展。

五、结论

本研究得出以下结论:讨好型沟通姿态和痛苦表露程度均显著正向影响个体人际关系的建立,且痛苦表露在讨好行沟通姿态和个体人际关系之间起部分中介作用。