遥望先生远去的背影

2020年12月21日,我刚进办公室,环球网的一条信息抢入眼中:“《朝日新闻》刚刚消息称,美国著名中国问题专家、哈佛大学荣休教授傅高义于当地时间20日在马萨诸塞州剑桥的一家医院去世,享年90岁。”我心中一惊,想起不久前他还在中国接受采访。仔细一看,信息是东京时间10:07发出的,美国东部时间仍在20日,显然是第一时间发出。

当天,中国外交部发言人说,“傅高义教授是美国著名中国问题专家,是中国人民的老朋友,中方对他的逝世表示深切哀悼,对他的家人表示诚挚慰问。傅高义教授为促进中美沟通与交流、增进两国人民相互了解作出了不懈努力,我们将铭记他为推动中美关系发展所作的贡献”。

凛冬之日,哀思如潮。我赶紧拟就一封唁电,发往哈佛大学费正清中国研究中心。唁电说:“傅高义先生是一位能够超越意识形态,真诚推动东亚和平的学者。他的逝世,使世界失去了一位思接世界、博学睿智、沟通中外、通晓中日的大师,重庆乃至中国学界失去了一位享誉世界的好朋友。”

2009年:结缘于“中日战争

国际共同研究”

我认识傅高义先生,源于章百家、杨天石先生的引见。

那是2008年,重庆正在酝酿实施“重庆中国抗战大后方历史文化研究与建设工程”(简称“重庆抗战工程”),我负责工程的具体工作。工程的重要理念是“中国立场,世界眼光,学术标准,一流水平,进入西方主流社会,服务国家发展大局”。因此,我们需要一个连接国际主流学界的平台。

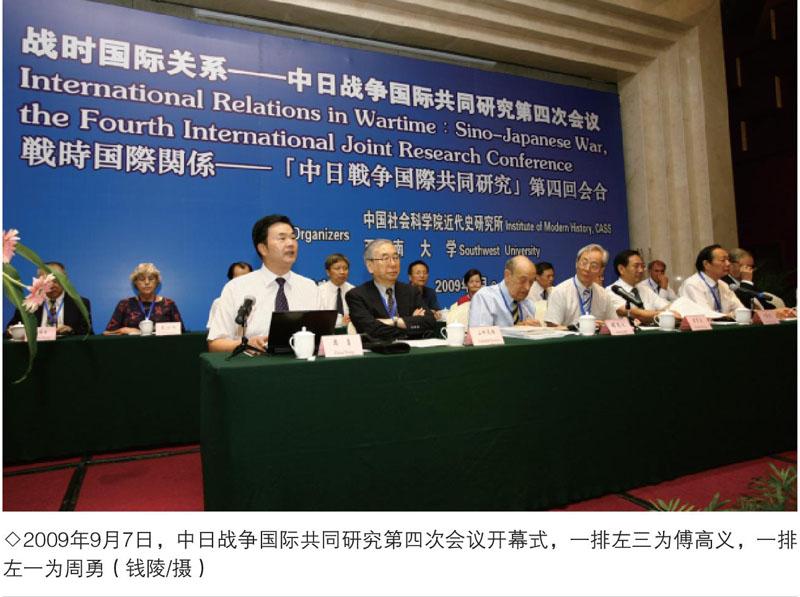

章百家告诉我,杨天石和傅高义办了一个国际学术研讨会,需要在中国落地,重庆可以考虑承办。于是我去北京与杨天石面谈。他告诉我,这个项目叫“中日战争国际共同研究”,由哈佛大学著名教授傅高义发起。1997年江泽民访美时到哈佛大学演讲,就是由傅高义负责接待并主持的。随后傅高义提议,在中日两国政府间历史共同研究项目之外,建立一个新平台。于是,“中日战争国际共同研究”项目在傅高义、杨天石及日本的山田辰雄等共同努力下成功建立,得到了全球学界的积极响应。从2000年开始,该项目连续在美国波士顿、夏威夷和日本箱根召开了三次会议,参会的都是国际知名学者。

杨天石告诉我,考虑到重庆在二战中的重要历史地位和杰出贡献,以及重庆近现代史学界在国际学界的影响,傅高义和他以及会议主办方哈佛大学费正清中国研究中心、日本庆应大学、中国社科院近现代史研究所等建议,由重庆来承办第四次会议。

傅高义和杨天石等的建议,与重庆抗战工程的诉求高度契合。重庆是抗日战争时期中国的战时首都和外交中心。这次会议以“战时国际关系”为主题,围绕二战时期各国外交角力,集中梳理当时的国际关系脉络,向中日两国人民,以及西方世界实事求是地介绍中国抗日战争这场伟大的反侵略战争,增强西方世界对这场战争的认识。

重庆代表中国第一次轮值举办该会议,有助于提升中国抗日战争研究在国际学界的影响,彰显重庆在国际关系史上的重要地位。同时,也能加强国际社会对重庆的历史认知,提升重庆的国际形象,促进重庆进一步扩大开放。

2009年9月7日至9日,中日战争国际共同研究第四次会议在重庆举办。我在开幕式上首先邀请项目发起人傅高义致辞。他说:“中日战争的历史需要中国学者、日本学者和美国学者合作研究。我的目的有两个:第一,要想真正了解二战历史,就要运用各国的资料,从世界的角度去研究,光靠一个国家的资料和学者是不够的。第二,作为学者,我们应该对世界和平有所贡献。对于第二次世界大战,特别是对于中日战争,各国学者的观点是不一样的,希望我们中国学者和日本学者能一起讨论,这样就可以推动世界和平的发展。”

他还特别强调:“哈佛大学费正清研究中心是二战以后成立的专门研究东亚的机构。费正清去世以后,我们便以他的名字命名了费正清研究中心。二战时期费正清就住在重庆,在美国大使馆领导的文化处工作,要是他今天活着的话,他肯定会很高兴。因为我们能够在和平的环境里开这么大的会,而且是在重庆召开会议,跟日本学者、中国学者合作开会,他肯定很高兴。”

会议发出了《中日战争国际共同研究第四次会议倡议》(即《重庆倡议》),这是经傅高義等同意并修改定稿的重要文件,由美国亚利桑那州立大学麦金农教授代表与会各国学者在闭幕会上宣读并通过。

《重庆倡议》回顾总结了该项目的十年历史,指出了其未来的发展方向,表达了各国学者致力于推动世界和平发展并为之作出贡献的强烈愿望。《重庆倡议》特别肯定了重庆在世界反法西斯战争中的地位和作用,倡议各国专家学者以本次会议在重庆召开为契机,关注并参与到重庆正在大力推进的重庆抗战工程之中。会议认为,这一工程是远见卓识之举,对于深化中国抗战史研究、推动二战历史研究,促进中日战争国际共同研究具有重大而深远的意义。

这是该项目举办以来第一次发表会议倡议,重庆会议因此具有了承前启后的里程碑意义。

这次会议对重庆的最大意义在于,让重庆的抗战大后方研究的影响,从重庆一域提升到国家的高度,进而走入西方主流学界。 如今,重庆已经是全球范围内研究中国抗战大后方历史文化的重镇,代表着中国抗战史研究的新方向。

2012年:首次拜会哈佛傅宅

2009年中日战争国际共同研究第四次会议后,重庆抗战工程加速推进。一个重要的标志就是拉开了海外史料寻访的序幕。当年10月,我率领一个大团到台湾地区系统地搜集到一批史料。2012年2月,寻访团去了英国,3月又去了日本。9月,我率重庆中国抗战大后方研究海外资料搜集考察团去了美国。

此次赴美寻访,是2008年重庆抗战工程正式启动以来规模最大的一次中美文化交流活动,也是一次具有很强的档案、图书、文献专业性质的考察。十多天时间里,考察团的专家分赴斯坦福大学胡佛研究所档案馆、国会图书馆、国家档案馆、罗斯福总统图书馆,以及哈佛大学燕京图书馆搜集馆藏史料。

作为团长,我最重要的日程就是到波士顿,去哈佛大学拜访傅高义,邀请他参加2013年在重庆召开的中日战争国际共同研究第五次会议,并向他报告和请教会议的一系列重要问题。

在傅高义家中,我向他详细报告了中日战争国际共同研究第五次会议的主题与筹备情况。考虑到2015年将是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,因此会议的主题确定为“第二次世界大战背景下的中日战争”,希望各国学者从全球视野来审视第二次世界大战的缘起和意义。我还报告了2012年以来,和杨天石到伦敦与剑桥大学方德万、牛津大学米德,我到日本与山田辰雄、波多野澄雄商议会议筹备的情况。

傅高义对会议的前期工作表示满意。他非常赞赏重庆抗战工程为会议举行带来的积极推动作用,非常感谢我们一行专程赴波士顿邀请他参加会议。

那天,我们还谈到他的新著《邓小平时代》。2000年,傅高义70岁时开始研究和写作《邓小平时代》。他的学风非常严谨,一切从最基础的资料工作开始。他既阅读中国内地出版的相关著作、报纸和回忆录,又广泛运用中国港台地区出版物,以及英文、日文出版物,对美国的档案更是充分运用。在此基础上,他还做了大量的访谈,对象包括一些国家政要、研究邓小平的专家,以及邓小平的亲属、朋友、手下干部等共300多人。不仅如此,他还前往邓小平生活或工作过的地方考察。

谈起《邓小平时代》与当下重庆发展的关系,傅高义说:“20多年前,我去过重庆。2009年再来重庆,感觉这个城市的现代化步伐很大。这说明中国的政策非常好,应继续沿着邓小平的道路前进。要不断地改革开放,不要停止;中国要继续韬光养晦,不要打仗。中国与日本可以和谐共进,这对中国前途有好处。”

2013年:再会山城,共赴盛会

2013年9月,傅高义再次如约来到重庆,出席9月13日至17日召开的中日战争国际共同研究第五次会议。这是中日战争国际共同研究项目创立以来最盛大的一次会议。

在我的记录中,傅高义教授有两次比较集中的讲话。一次是在开幕式上,用英语讲的。

他说:“10年前,我和杨天石、章百家、山田辰雄等共同发起中日战争国际共同研究会议时,我心里就有两个想法。首先,我希望推动学者们对二战历史的研究。我们迫切需要来自中国、美国、日本等国家的学者开展合作,共同推动二战历史的研究。经过十多年的努力,由于世界各地学者的合作及努力,与对其他战争史的研究相比,我们已经取得了丰硕的成果,对此我感到非常高兴。第二,我希望世界各地的学者们能在一起共同研究这一段在人类历史上最复杂的历史。通过我们的研究来促进各国政治家停止自二战以来的敌对状态,携手创造和平的世界。为此,我们需要加强对话。我认为,经过多年努力,各国学者对于二战的历史已达成了基本的共识,但不幸的是,政治家们仍未解决分歧。我认为,通过中日战争国际共同研究项目在世界各地举办会议,这首先是我们已经在哈佛、夏威夷、箱根和重庆召开的会议,是能够促使分歧得到解决的。”

在第二次讲话中,他提到:“历史研究一定要坚持实事求是的原则,用‘实事求是的办法来了解情况,也希望将来我们的国家都处在和谐的社会里面,用和谐的办法来解决问题。我已经83岁了,我没有做过二战的研究,但是各位在场的学者做过非常好的研究。我认为,与10年前召开的第一次国际共同研究会议比较,这次会议的学术水平提高了许多,参会作者提交的论文、提出的观点,都有很大进步,水平大大提高。我看了他们的文章,我觉得很多都是第一流学者提交的第一流的学术论文。这都是因为周勇教授所做的非常好的组织工作。我希望我们可以继续举办这样的会议。在今天的讨论中,来自台湾地区的黄自进教授提出,希望第六次国际会议放到台北召开,但我个人希望放在重庆。因为二战时期重庆是中国的首都。我认真看了来自荷兰的年轻学者(Vincent K.L. Chang 张克雷)提交的论文,从他的论文看,抗战时期的重庆的确是非常具有国际性,很多知名学者和外交官都聚集在重庆。现在重庆人口3000多万,这么大一个城市,我去年来了一次,今年4月份又来了一次。我认为重庆的发展非常快,也是世界上很重要的城市之一。”

这次会议展示了中日戰争研究领域发展趋势和最新成果。牛津大学米德教授认为,中国是二战史上“被遗忘的盟国”;中国抗日战争是二战的开端,是二战东方战场开辟的标志;中国抗战付出了巨大牺牲,抗战时期的中国就是一个负责任的大国;重庆在这场战争中具有全球意义和影响,这种角色应该得到国际社会的认可。遗憾的是,中国作为同盟国最重要一员,在二战中的历史贡献都“被遗忘”了。

这次会议更推动了“中国抗战大后方研究板块”的形成,增进了海峡两岸在抗战史领域的学术共识,推进了重庆方面与国外有关机构的合作。

会议还明确了举办地点选定原则。鉴于重庆拥有大量极具研究价值的抗战文化遗产,并正在大力推进抗战工程,重庆方面表示,愿意成为中国内地举办中日战争国际共同研究的永久会址,得到与会各方的赞同。

2019年:哈佛三大约定

竟成永诀

2019年7月,我再访美国。哈佛是一定要去的,目的只有一个,就是拜访傅高义先生。这一年,傅高义已经年满89岁,按中国传统该做90大寿的生日了。

7月29日下午,我们一行如约来到哈佛校园中那栋熟悉的小楼,傅高义身着体恤、短裤,一副邻家大爷的模样,仍然操着他那软和亲切的话语开门迎接我们。这一次,我带去了快6岁的孙女小诺。她没见过傅高义,但并不陌生,进门就祝傅爷爷生日快乐、健康长寿,让老爷子开心得很。看到小诺对屋里摆放的照片很感兴趣,傅高义立即拿出全家的影像册给我们看。其中一本引起我们极大的兴趣。那是2015年,傅高义率领全家25人到广安拜谒邓小平故居。可见傅高义不仅研究邓小平,而且对邓小平怀有深深的敬意。

那天的话题十分广泛,我和傅高义达成了三个约定。

他首先告诉我,他的新著《中国和日本:面向历史》英文版出版了,签名送给我一本。他说,你是我签名赠送的第一位中国学者。在这部新作中,傅高义揭示了1500年来中日两国文化政治互动史,并指出为了世界稳定,两国必须建立新的关系。他告诉我,该书2020年将在香港出版繁体中文版,随后将在中国内地出版简体中文版。我们约定,同2013年出版《邓小平时代》一样,他来重庆时我一定全程陪同。这是第一个约定。

我郑重邀请他2020年参加在重庆举行的中日战争国际共同研究第七次会议,并报告了会议筹备情况。我们共同回忆起2009年和2013年在重庆召开的两次会议对中日战争研究的推动,尤其是傅高义的巨大贡献。他说:“这是我们共同的愿望。当然我已经老了,89岁了,老人家了。但是我很想去,只要我的身体没有问题。前两次你们把会议办得那么好,这次一定能办得更好,就按你们确定的9月份召开吧。”这是第二个约定。

傅高义谈兴很浓,我便问起他90岁以后的研究和出版计划。他告诉我,他还要做两件事,一是写一部自己的回忆录,二是写一部关于胡耀邦的书。他打算2020年到重庆时,要去四川南充查阅原川北行署的史料,因为胡耀邦当过川北行署主任。我们约定,届时我一定陪同他前往南充查阅史料。这是第三个约定。

第二天上午,我们再去傅高义家,他带我们去了一家名叫“常熟”的中餐厅吃饭。吃饭的过程中,我们继续聊着头一天的话题,谈兴不减。饭后,他带领我们一行去往哈佛大学费正清中国研究中心图书馆,与馆长南希见面,又带领我们参观藏书,并与在那里做研究工作的中国学者见面,收获满满。

7月底的波士顿,骄阳似火,室外直射的阳光猛烈地灼烤着大地。我们已略感疲惫,更担心90高寿的傅高义。我们提出告辞,请傅先生回家休息。我们共同走出图书馆,在一处小教堂前与他握手告别。

看着九旬老者傅高义渐渐离去的背影,我心中升起一种莫名的感慨,于是举起手机留影:略显佝偻的身躯,却未见蹒跚的步伐,而是一步一步坚定地走向前方。旁边是一排高大的橡树,幽深的浓荫伴随着道路伸向远方,更显一种深邃的意境。

这些天,我為傅高义拍摄的那张背影老是盘桓于脑海,挥之不去:远去的傅高义先生,或许正思考着90岁后如何去迎接那些更有意义的挑战,或许正计划着如何履行我们的哈佛三大约定,或许他正以这种优雅埋头、执着前行的姿态,在向我们告别,走入历史的深处……

编辑/王尧