中共第七届中央委员会与新中国的诞生

王钦双

提要:中共七大提出了建立一个新中国的总路线和伟大历史任务。路线确定以后,干部就是决定的因素。七大选出了以毛泽东为核心的新的中央委员会,从而为新中国的建立准备了成熟的领导集体,使新中国的建立有了根本的可靠的组织保障。七大闭幕以后,中央委员们在各地、各个领域创造性工作的开展,加速了中国革命胜利的进程,为新中国的诞生做出了卓越的贡献,并以他们出色的行动、辉煌的业绩诠释和证明了第七届中央委员会是建党以来结构最为合理的领导群体。文章通过对中共第七届中央委员会结构的数理分析、及其成员在解放战争中为新中国诞生建功立业的实证研究,论述中共第七届中央委员会与新中国的诞生的紧密关系,为今天新时代中央领导机构建设提供有益借鉴。

组织行为学理论认为,领导群体的结构决定其群体的整体功能。领导群体结构能否实现优化,对于领导群体功能的充分发挥、职能的高效履行、领导效能的快速提升和领导目标的顺利达成均将产生重大的影响。中共中央委员会作为一个对党和国家发展具有决定意义的领导群体,其结构是否优化、机制是否健全,直接关乎党和国家发展的全局。中共七大以后,仅用短短4年多的时间就夺取了全国民主革命的胜利,中共中央的正确领导无疑具有决定性的作用。而中共中央之所以能够实施、实现正确领导,主要是因为第七届中共中央委员会的素质水平与领导能力是建党以后历届最高的(1)王健英:《民主革命时期中共历届中央领导集体述评》下,中共党史出版社2007年版,第937页。,并且领导群体的各项结构合理。七大选出了以毛泽东为核心的新的中央委员会,从而为新中国的建立准备了成熟的领导集体。这样一个稳定成熟的领导力量的形成,使新中国的建立有了根本的、可靠的组织保障。与此同时,中央委员们在各地、各个领域创造性工作的开展,大大加快了中国革命胜利的进程,为新中国的诞生做出了巨大的历史性贡献。然而,在既往的研究中,学界对中共第七届中央委员会的研究大多着力于该届委员会的选举、人员的组成和召开的中央全会等方面,成果亦较为丰富(2)目前学界关于中共第七届中央委员会选举、人员组成等方面的研究主要成果有李蓉:《中共第七届中央委员会的选举及其历史经验》,《上海党史与党建》2007年第4期;周小探:《中共七大选举制度研究》,湖南师范大学2010年硕士论文;中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆编:《中国共产党组织史资料》第3卷,中共党史出版社2000年版;王健英:《民主革命时期中共历届中央领导集体述评》下。关于中共第七届二中全会的研究成果比较丰富,主要有西柏坡纪念馆编:《中共七届二中全会实录》,中共党史出版社2018年版;吕臻:《一次具有党的代表会议性质的中央全会——纪念中共七届二中全会召开70周年》,《思想理论教育导刊》2019年第6期,等等。,与此相较,有关第七届中央委员会与新中国诞生的研究为数甚少,运用跨学科的方法对中共第七届中央领导群体结构的深度计量分析和研究则更为鲜见。有鉴于此,本文通过对中共第七届中央委员会结构的数理分析、及其成员在解放战争中为新中国诞生建功立业的实证研究,论述中共第七届中央委员会与新中国的诞生的紧密关系,为今天新时代中央领导机构建设提供有益的借鉴。

一、中共第七届中央领导群体结构特点分析

选举新的中央委员会,是中共七大的重要程序和任务之一。在七大正确选举方针的指导下,经过全体代表的共同努力,大会选出了由44名中央委员和33名候补中央委员组成的第七届中央委员会,这是一个由各个地方、各个岗位、各种经历、拥有多方面知识的优秀人物汇集而成的有威信且空前团结的领导群体,是结构缺陷最少的一届中央委员会。其以中青年为主体的年龄结构,以政治和军事为主导的知识结构,以资历深、能力强为特点的智能结构,以及地域分布广、代表性强的人员结构,配置合理、统一高效,适应了当时中国革命的需要。

(一)以中青年为主体,年龄结构合理

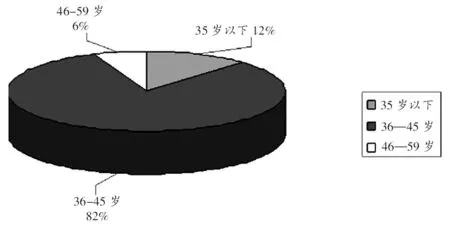

据统计,77名中央委员会组成人员,平均年龄43.6岁。60岁以上者2人,占3%;46至59岁者21人,占27%;36至45岁者50人,占65%;35岁以下者4人,占5%。年龄最大者徐特立68岁,最小者习仲勋32岁。他们大多数正当壮年,年富力强、精力充沛,老、中、青三代结合,比例适当。第七届中央委员会具体年龄结构分布如下图和年龄结构分布表所示:

图1 第七届中央委员会成员年龄结构分布图

图2 第七届中央委员会委员年龄结构分布图

图3 第七届中央委员会候补委员年龄结构分布图

表1 第七届中央委员会成员年龄结构分布表

历史发展充分证明,这种年龄结构是非常理想的,有利于中共中央领导集体长期保持连续性和稳定性。在其后的岁月中,这届中委的很多成员在中国政坛上都发挥了非常重要的作用,其影响直至上个世纪末。例如,在中共八大中央委员会选举中,除任弼时于1950年10月逝世,高岗、饶漱石犯错误外,在世的第七届中央委员全部当选为新一届中委;候补中委除3人外,亦均进入新一届中央委员会。之所以如此,就在于第七届中央委员会组成人员的年龄结构有一个较为理想的梯度,老、中、青三代结合得到较为完美的体现。

(二)文化理论水平较高,知识结构合理

1.文化程度较高。根据对77名中央委员会组成人员教育经历和背景分析,具有大专及以上文化程度者(3)大专及以上文化程度者,包括正规大学、大专毕业以及相当于大专以上文化程度者。有26人,占总数的33.8%;高中或相当于高中文化程度者(4)高中或相当于高中文化程度者,包括高中毕业,中等专业学校或技校毕业,各种军队院校(含陆军讲武堂、黄埔陆军军官学校、将校学堂等)毕业以及相当于中学文化程度者。有41人,占总数的53.2%;初中或相当于初中文化程度者有2人,占总数的2.6%;小学及以下文化程度者(5)小学及以下文化程度者,包括高小、初小毕业及其它无学历记载(实际上就是没学历)者。有8人(包括无学历记载2人),占总数的10.4%。由上可见,高中及高中以上文化程度者共有67人,占总数的87%。在当时教育水平普遍不高、文盲及半文盲占国民绝大多数的情况下,大多数中委具有高中及以上文化程度应该说是非常了不起的,他们理应称得上当时中国社会的精英。况且,学历只是反映个人受正规教育的程度,与实际工作能力不完全相对应,即使那些没有受过正规学校教育的委员在革命这个大熔炉里经过长期实践锻炼、自学或其他形式的学习培训,其能力和水平也有很大的提高。因此,可以说第七届中央委员会人才济济、精英荟萃。即使与其后的三届中央委员会相比,七届中央委员们的文化程度及水平也是最高的。第七届中央委员会成员具体学历情况见图4和表2:

图4 第七届中央委员会成员学历(文化程度)分布图

表2 第七至十届中央委员会成员学历(文化程度)对比表学历*届次Crosstabulation

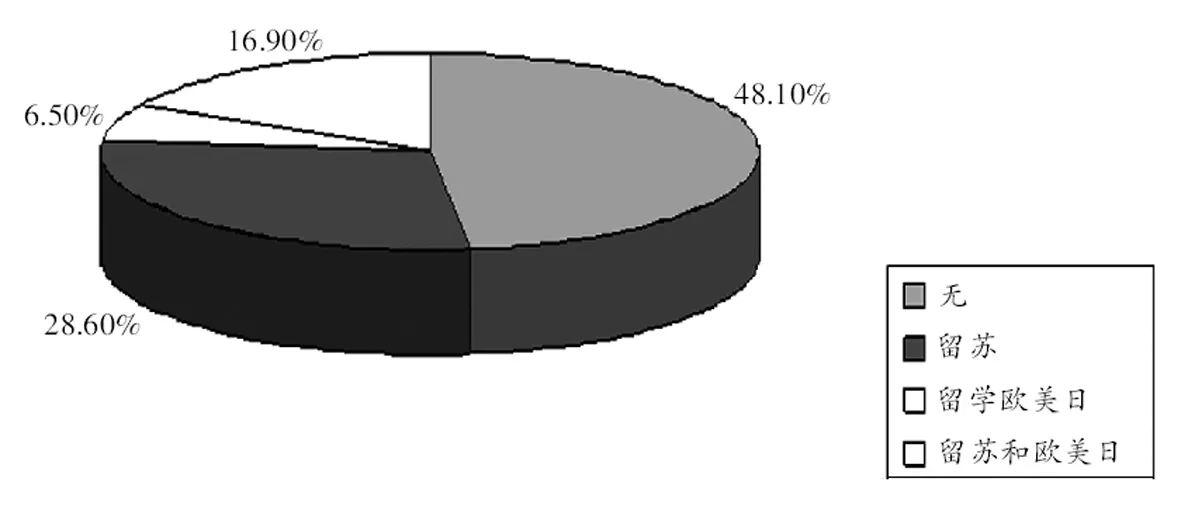

2.视野宽广。在近代中国内忧外患、国势衰微、危机四伏的强烈刺激下,许多怀抱救国之志的先进分子,踏出国门,寻求救国救民的真理和出路。在这些先驱之中,不乏中共许多早期领导人和职业革命家,他们成了党内的佼佼者。他们当中的优秀者如:周恩来(留学日、德、法)、朱德(留学德、苏)、刘少奇(留苏)、任弼时(留苏,入莫斯科东方大学学习并毕业)、邓小平(1920年留法、1926年在苏联莫斯科东方大学、中山大学学习)、林伯渠(留学日、苏)、董必武(留学日、苏)、李富春(赴法国勤工俭学、在莫斯科东方大学学习)、徐特立(赴法国勤工俭学、留苏入莫斯科中山大学学习)、张闻天(留学日、美、苏)、王稼祥(留苏,先后入莫斯科中山大学、红色教授学院学习)、蔡畅(留学法、苏)、陈毅(赴法国勤工俭学)、刘伯承(赴苏联入伏龙芝军事学院学习)、叶剑英(1928年冬至1930年下半年在莫斯科东方大学特别班学习)、聂荣臻(赴法勤工俭学、在比利时沙洛瓦大学化学工程系读书;留苏,入苏联红军学校学军事)、邓子恢(留学日本)、吴玉章(留日、1929年毕业于莫斯科东方大学)、秦邦宪(赴苏联入莫斯科中山大学学习)、萧劲光(留苏,先后于1921年、1927年入莫斯科东方劳动者共产主义大学、列宁格勒军政学院学习)等。据统计,77名委员中赴欧、美、日、苏学习、工作者有43人,占总数的55.9%。其中,具有学习经历者40人,占总数的51.9%。他们中留学苏联者22人,占总数的28.6%;留学美、日、欧较为发达国家者5人,占总数的6.5%;既留学苏联又留学较为发达国家者13人,占总数的16.9%。具体留学情况见图5:

图5 第七届中央委员会成员出国学习经历分布图

这些留学海外者,有的在异国他乡接受了资本主义的新式教育,亲身体验并感受了西方现代文明的发展,也目睹了资本主义社会的诸多弊端;有的系统学习了马克思主义基本理论或军事理论,这大大开阔了他们的眼界,拓展了他们的知识领域,坚定了他们为实现社会主义和共产主义而奋斗的理想和信念,奠定了他们以后从事革命和建设的扎实知识和思想基础。他们的这种经历和背景,不论是对于他们本人今后的成长、发展,还是对中国革命和建设的影响都是不可低估的。著名党史专家石仲泉在对比周恩来和邓小平共同的经历时指出:“他们早年都在较为发达的国家留学过五至六年,这给他们的思想以深刻影响(在他们那一代的党的高层领导人内,有无这段经历很不一样。当然,这种影响是复杂的,往往是同其他因素一起综合地发生作用的,对不同的人也是不一样的)。如果说这种影响在革命战争年代还不显著,那么在社会主义建设时期则尤为突出。对于他们来说,这使他们对外部世界的历史文明和发展态势有更多的了解,更尊重知识、尊重人才,更崇尚规章制度和有序管理等。”(6)石仲泉:《周恩来──二十世纪中华民族的又一历史伟人》,《中共党史研究》1998年第4期,第15页;石仲泉:《我观周恩来》,中共党史出版社2008年版,第365—366页。

3.理论水平高,与实践相结合能力强。任何一个长盛不衰的民族、任何一个能够保持长久旺盛生命力的政党一刻都不能没有理论思维。中国共产党是以马克思主义理论为基础和行动指南的无产阶级政党。自建党以来,中共高度重视马克思主义理论的学习,努力提高全党特别是高级干部的马克思主义理论水平和理论修养。第七届中央委员会成员理论水平高,主要表现在:一是留苏委员系统学习过马克思主义理论。前述七届中委中22人有留苏学习经历,他们大都在苏联系统学习过马克思主义理论,其中不乏有很深的理论功底和理论造诣者,如刘少奇、任弼时、张闻天(苏联红色教授学院历史系研究生)、王稼祥(苏联红色教授学院政治系研究生)、博古等。他们不仅在中国革命的实践中努力提升自身的理论思维能力和马克思主义理论的修养,而且还致力于全党马克思主义理论水平的提高,是全党马克思主义理论的研究者、传播者和党员干部提高理论水平的教育者,堪称党内马克思主义理论家的代表。二是未出国留学者亦通过各种途径提高马克思主义理论水平。据不完全统计,七届中央委员会成员中有28人(占总数的36.4%)在中央党校、红军大学学习或工作过(7)王健英:《民主革命时期中共历届中央领导集体述评》下,第951页。,这其中的大多数为未出国留学者。特别是普遍经过全党整风学习,绝大多数七届中委基本掌握了毛泽东思想基础,有较高的理论水平和政策观念。三是理论与实践相结合的能力大为增强。在此方面,毛泽东是最杰出的代表。为了适应全民抗战形势的需要及在中央苏区时期受到教条主义者的排挤和被批判为“狭隘经验论”的刺激,毛泽东到延安后发奋攻读马克思主义经典著作,理论水平大进,理论建构能力大增,并结合抗日战争的进程写下了《论持久战》《〈共产党人〉发刊词》《新民主主义论》等光辉著作,大大推进了马克思主义中国化的历史进程。刘少奇、陈云等也结合中国革命的实际,写了《论共产党员的修养》《怎样做一个共产党员》等不朽篇章。《论共产党员的修养》《怎样做一个共产党员》被中共中央确定编入全党必读的22篇《整风文献》之中,推动了全党对马克思主义理论的学习和整风运动的顺利开展。

4.以军事为主体的知识结构,很好地适应中国革命战争的需要。在民主革命时期,中共领导中国革命的主要形式是发动群众进行武装斗争,因此中央工作的主要内容是政治和军事,这就决定了当时的中央必然是政治中央、军事中央。抗战胜利后,面对国民党挑起的内战和对解放区的猖狂进攻,能否在战场上取得胜利是决定和影响中国政局和革命进程的关键。因此,军事,是当时最大的政治。第七届中央委员会以军事为主体的知识结构很好地适应了这种需要。据统计,77名中委中有军校经历者(8)有军校经历者,具体指参加过国内外正规军事院校(如黄埔陆军军官学校、苏联伏龙芝军事学院等)学习或毕业及在军事院校接收长期或短期培训者。达21人,占总数的27.3%。即使那些没有进过军校学习者经过长期的军事斗争和作战指挥,在战争中学习战争,亦已具有非常丰富的军事知识和经验,如毛泽东、刘少奇、邓小平、粟裕、贺龙、陈毅、罗荣桓等。

(三)资历深、经验丰富,智能结构搭配合理

1.党龄长,普遍经历过重大斗争锻炼和考验。77名中央委员会组成人员平均党龄19.5年。党龄最长者是毛泽东、董必武、陈潭秋、林伯渠,均为25年,周恩来有24年;最短者万毅1938年入党,党龄也有7年。绝大多数委员入党早,有83.1%是在党的创建和大革命时期入党的。其中,建党时期入党者17人,占总数的22.1%;大革命时期入党者47人,占61%。土地革命时期入党的有12人,占15.6%;抗日战争时期入党的1人,占1.3%。他们大都历经大革命、土地革命和抗日战争三个时期,担任过从基层、中层到高层党组织的领导,亲身参加过党内曲折的右的、“左”的错误实践和正确领导下的胜利实践,普遍参与或领导过群众运动和武装斗争。参加、参与领导过学运、工运、农运重大斗争者占64.9%。其中,参加、参与领导过学生运动的占90.9%;工人运动的占55.9%;农民运动的占96.1%。68.6%参与领导过大革命失败后的武装起义。其中,领导或参加南昌、秋收、广州三大起义的占41.4%;参与领导其他武装起义的占27.2%。领导或参加过红军长征的占53.2%;参加过南方三年游击战争的占11.7%。从中共六大至七大,全党经历了历史上长达17年之久的最艰苦、最曲折、最复杂的伟大斗争,使本届领导成员获得了历届未曾有过的最为丰富的多方面实践锻炼和最残酷的生死考验,他们的实际领导经验更为丰富,组织领导能力比过去更高。

2.经验丰富,实际工作能力强。在77名中委和候补中委中,80%以上抗日战争时身兼各战略区党、政、军主要领导职务,普遍具有建党、建军、作战、建政、统战、财经等全面的中、高层领导能力和经验;特别是他们经过长期学习实践,经过整风,大大提高了马克思列宁主义理论与中国革命具体实践相结合的能力和水平。他们参与政治决策、正确执行中央路线方针政策和独立解决重大问题的能力,明显高于以往各届中央领导成员,从思想上、政治上、组织上、作风上走向全面成熟。更为重要的是,因他们经验和能力优化组合而形成的领导群体结构更加合理,达到优势互补、相得益彰,从而产生“1+1>2”的聚合能量。这种能量的释放,使得他们能够紧密团结在以毛泽东为首的中央领导集体核心周围,齐心协力、团结一致地带领全党全军和全国各族人民迅速夺取全国政权,建立新中国。

(四)地域分布广,涉及党内的各个方面

第七届中央委员会的选举,既坚持了德才兼备、任人唯贤,又照顾到各条战线、各个战略区。这既有利于加强党中央的集体领导和指挥,又有利于加强党对各地区、各条战线工作的领导。在新当选的77名中委和候补中委中,在中央及军委机关者18人,占总数的23.4%;陕甘宁边区9人,占11.7%;八路军前方总部、华北各战略区22人,占28.6%;华中和新四军15人,占19.5%;国统区11人,占14.3%;在苏联的2人,占2.6%(9)王钦双:《党的七大前后毛泽东关于反对山头主义的理论与实践》,李佑新主编:《毛泽东论坛2016》,人民出版社2017年版,第67页;王钦双、王前:《七大前后毛泽东如何破除山头主义》,《党的文献》2015年第4期,第123页。。正是由于七大选举照顾了中国革命的现实和党内的方方面面,使选出的第七届中央委员会成为一个具有广泛代表性、具有很高威信的、能够团结全党的坚强的领导群体。(10)王钦双:《党的七大前后毛泽东关于反对山头主义的理论与实践》,《毛泽东论坛2016》,第67页。

总之,第七届中央领导成员的素质与以往历届相比,整体德才水平,思想、政治、军事、组织、作风等方面的素质,是最高的,在当时的历史条件下,革命化、年轻化、知识化、专业化均达到前所未有的高水平。后来的实践证明,七届中委绝大多数成为领导夺取革命全国胜利的开国元勋,并继续领导全党、带领全国各族人民进行社会主义革命和建设的中央及各条战线、各大区的主要领导集体核心成员。(11)王健英:《民主革命时期中共历届中央领导集体述评》下,第780—781页。

二、在全国解放战争中为新中国的诞生建功立业

路线确定以后,干部就是决定的因素。七大制定的正确路线要靠中央委员会全体成员带领全党去创造性地执行。七大闭幕以后,绝大多数中央委员奔赴抗日斗争、解放战争的最前沿,根据中共中央的战略部署,开展政治、军事和其他领域的斗争,以他们出色的行动、辉煌的业绩诠释和证明了第七届中央委员会领导群体结构最为合理。

(一)中央领导集体的集中决策

抗日战争胜利前后直至整个解放战争时期,国内外形势扑朔迷离、复杂多变,能否在瞬息万变的情势下正确决策,直接决定中国革命的行程和进展,也是对新一届中央领导集体的严重考验。由于七大后,中央委员大多奔赴各项斗争的前沿,经常在中央负责决策的是以毛泽东为主席的中央书记处。他们依据形势的变化,根据前线中央委员们提供的第一手翔实资料,集思广益,民主决策,高瞻远瞩地制定了一系列关乎中国命运和前途的重大决策,大大加速和推进了中国革命的进程,迎来了新中国的诞生。

这些重大决策主要有:赴重庆谈判和参加政协会议,为争取和平民主进行积极而坚定的斗争;提出“向北发展,向南防御”的战略方针;进军东北,建立巩固的东北根据地;做好自卫战争准备,粉碎国民党军队的全面军事进攻;撤离延安,粉碎国民党军队的重点进攻;适时进行战略反攻和决战,聚歼国民党军主力;开辟第二条战线,汇集战胜蒋介石集团的强大力量;进行土地改革,赢得广大人民群众的支持,等等。

中国革命历史的发展充分证明,中共中央上述一系列战略决策是正确的,领导也是坚强有力的。正是依靠决策的正确,广大指战员的主动性、创造性的发挥,加上广大人民群众的支持,在短短的几年内中国革命即取得了伟大的胜利。

(二)中央委员在全国解放战争中的出色表现

中共七大和七届一中全会之后,新当选的中央委员们陆续回到各自的战略区。随着形势的变化和工作重点的转移,中共中央及时调整各战略区,充实大批中央委员到各地贯彻执行中央的决策。在此阶段,中央实行的是集体领导下的委员分工负责制。除保留中央书记处成员驻延安集中办公以实施集体领导外,中央委员会大多数成员(85%)被分配或返回各地区,分别担任各中央局、分局、野战军、解放区政府的主要领导职务及驻国统区中共代表团代表等。他们在所辖区域各自负责,独当一面,既积极贯彻党中央确定的路线、方针、政策和统一部署,确保全党全军步调一致和大政方针的切实落实,又结合各地的实际,因地制宜,因时制宜,创造性地贯彻执行中央的方针政策,取得了辉煌的业绩,推动和加速了中国革命的进程,他们因之成为新中国的开国元勋。依据历史资料,对此简要分析如下:

1.奔赴东北,建立巩固根据地。夺取东北,背靠苏、蒙、朝,建立巩固的根据地,这是抗日战争后期中共的重要战略设想之一。(12)王钦双:《战后初期苏联对华政策与中共夺取东北的战略》,《党史研究与教学》2003年第2期,第37页。东北地区(当时包括热河及内蒙古地区)不仅幅员广阔,物产丰富,工业发达,交通便利,是重要的“粮仓”和工业基地,而且战略位置十分重要,它北靠苏联,东临朝鲜,西接蒙古,南面的辽东半岛和山东隔海相望,西南与华北平原相连。为此,中共在七大上便提出了争取东北的战略任务。毛泽东强调:“东北是很重要的,从我们党,从中国革命的最近将来的前途看,东北是特别重要的。如果我们把现有的一切根据地都丢了,只要我们有了东北,那末中国革命就有了巩固的基础。当然,其他根据地没有丢,我们又有了东北,中国革命的基础就更巩固了。”(13)《关于第七届候补中央委员选举问题》(1945年6月10日),《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第426页。

抗战胜利后,夺取东北,建立巩固根据地的任务迅速提到全党的重要议事日程。中共中央审时度势,利用美、苏、蒋之间的矛盾和斗争所带来的前所未有的历史机遇,制定了夺取东北,创建根据地战略和策略方针。(14)王钦双:《战后初期苏联对华政策与中共夺取东北的战略》,《党史研究与教学》2003年第2期,第37页。战略方针确定之后,如何才能实现这一目标,谁能胜任这一艰巨的领导任务?就成为中国革命能否取得胜利的关键。中共中央在排兵布阵、调兵遣将的过程中首先想到并优先考虑的就是党内的精英——中央委员。为此,中央先后派出20名中委、候补中委奔赴东北,贯彻落实中央的这一战略方针。其中,中央委员10人,即:彭真、陈云、高岗、张闻天、林彪、林枫、李富春、蔡畅、罗荣桓、李立三,内含中央政治局委员4名(彭真、陈云、高岗、张闻天);候补中委10人,即:黄克诚、程子华、萧劲光、吕正操、谭政、万毅、王首道、古大存、陈郁、乌兰夫。这的确是一个强大的阵容,前后奔赴东北的中委、候补中委人数占整个第七届中央委员会成员(15)中共七大共选出中央委员、候补中央委员共77名。此前,陈潭秋已于1943年被新疆军阀盛世才逮捕,惨遭秘密杀害。七大开会时,因音讯隔绝不了解他的情况,大会仍选他为中央委员。故此,中共第七届中央委员会实有委员应为76名。总数的26%,这在其他各战略区无出其右。这些被派出或主动要求(16)张闻天即为主动要求去东北的中央委员、政治局委员。他在东北工作的这段时间,是他一生中最为辉煌的两个时期之一。另一个时期是从遵义会议到1938年12月中共六届六中全会期间在中共中央总负责的3年。去东北的中央委员不辱使命,恪尽职守,创造性地完成了中央布置的各项重大任务。至1945年底,在短短不到半年的时间内,中共在东北的部队即由入关时的10万余人发展到27万余人,并于1946年1月改称东北民主联军。中共领导的人民力量在东北基本上站稳了脚跟,取得了有利的战略态势。按照中央“让开大路,占领两厢”的部署,他们发动和领导部队深入乡村,放手发动群众,开展土地革命,在南满、西满、北满和东满建立了巩固的根据地,为粉碎国民党集团的军事进攻奠定了雄厚的基础。在其后的两年多的时间内,由于中央的正确领导,各中央委员的大力经营及前线将士的英勇奋战,东北战场无论军事力量还是经济实力,在各战略区均居第一位,已经具备进行战略决战的基本条件。至1948年8月,东北战场敌我力量对比发生了根本的变化,态势对人民解放军也最为有利。东北解放区面积已达该地97%,人口占86%,并控制了95%以上的铁路。经过休整补充,东北解放军已拥有正规部队总兵力达70万人,连同地方部队33万人,共计100余万人,在数量上大大超过敌人,并有一支颇具威力的炮兵部队(17)中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年(新民主主义革命时期)》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版,第318页。。9月12日,东北野战军发起北宁路作战,以此为起点,辽沈战役打响。经过52天的连续作战,共消灭国民党军东北“剿总”卫立煌集团47万余人,解放了东北全境。东北的解放,不仅使近百万东北野战军由一支区域性部队变为强大的全国性的战略后备队,为以后解放平津与华北创造了有利条件,而且使解放战争获得一个巩固的、具有一定工业基础的战略后方(18)《中国共产党的九十年(新民主主义革命时期)》,第321页。,这对于夺取全国战略决战的全面胜利,以至于对全国的解放,都具有十分重大的意义。

辽沈战役结束后,根据中央命令,东北野战军挥师入关,参加平津战役,对此战役的胜利做出了重大贡献。此外,随着斗争形势的变化,东北的中央委员们还创造了许多值得在全国推广的好经验,向中央提出了许多意见和建议,为中央的决策提供了重要的依据,许多决策甚至直接成为中央决策的一部分。如陈云关于《接收沈阳的经验》由中央批转全党执行,对全国新城市的接管工作发挥了重要的借鉴作用,避免了各地在接管大城市中出现的政策和工作失误;张闻天依据对东北经济结构的深入研究而写成的《关于东北经济构成及经济建设基本方针的提纲》,全面、系统、深刻地分析了五种经济成分的性质、地位、发展方向及其相互关系,并据此确定东北经济建设的方针,为中共制定新民主主义经济建设方针提供了新的依据(19)程中原:《张闻天传(修订版)》,当代中国出版社2006年第2版,第343页。。中共中央收到张闻天此份报告后,给予高度重视。毛泽东肯定了这份提纲,并提出具体的修改意见;刘少奇受毛泽东委托,对“提纲”作了篇幅较大的修改。1948年11月6日,中共中央致电东北局,肯定了这份《经济提纲》“很好”,准备批转全党,发至全国各地,进行教育,“并作为各解放区经济建设的方针”。(20)中共中央党史和文献研究院编:《刘少奇年谱(增订本)》第2卷,中央文献出版社2018年版,第345—347页。

2.纵横晋冀鲁豫,驰骋大别山区。1945年8月20日,中共中央发出通知,撤销中共中央北方局,成立晋冀鲁豫中央局,刘伯承、邓小平、薄一波、张际春、王从吾等8人为常委;邓小平任书记,薄一波任副书记。同时成立晋冀鲁豫军区,刘伯承任司令员,邓小平任政治委员,滕代远任第一副司令员,王宏坤任第二副司令员,薄一波任第一副政治委员,张际春任第二副政治委员兼政治部主任,李达任参谋长,下辖太行、太岳、冀南、冀鲁豫四个军区(21)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》下,中央文献出版社2013年版,第9页;中共中央文献研究室编:《邓小平年谱(1904—1974)》上,中央文献出版社2009年版,第560页。。由此,在晋冀鲁豫有4名中委(刘伯承、邓小平、薄一波、滕代远)、4名候补中委(张际春、陈赓、宋任穷、王从吾)担任党和军队的领导工作,占第七届中央委员会全部委员总数的10.5%。8月25日,刘伯承、邓小平等从延安返回一二九师司令部驻地,开始直接指挥晋冀鲁豫军民同国民党军作战。在随后的近两年中,晋冀鲁豫解放区在中共中央和晋冀鲁豫中央局的领导下,在辖区中央委员们的直接指挥下组织了上党战役和邯郸战役,沉重打击了向解放区进攻的国民党军队,有力支持了毛泽东等与蒋介石的重庆谈判;刘伯承、邓小平等率晋冀鲁豫野战军主力开赴冀鲁豫前线,采取运动战的方式,连续组织陇海、定陶、巨野、鄄城、滑县、巨(野)金(乡)鱼(台)、豫皖边和豫北8个大规模的战役,共歼灭国民党军队约14万人,解放了大片地区,并钳制了大量国民党军队,有力配合、策应了其他战场打破国民党军的全面猖狂进攻。与此同时,晋冀鲁豫野战军第四纵队和太岳军区部队在陈赓、谢富治指挥下,连续组织闻(喜)夏(县)、同蒲、临浮、吕梁、汾(阳)孝(义)等战役,共歼灭国民党军4万余人,重创了胡宗南、阎锡山两军,推迟了胡宗南部进攻延安的时间;1947年4月4日至5月4日发动的晋南攻势,歼敌1.4万余人,不但收复了大量失地,而且还有力策应了陕北人民解放军对胡宗南部作战。1947年6月30日晚,刘伯承、邓小平等率晋冀鲁豫野战军主力4个纵队12万余人,在华东野战军5个纵队的策应下,以强渡和偷渡相结合的方式,于山东省的临濮集至张秋镇横宽300华里的地段上,一举突破蒋介石自以为可抵“四十万大军”的黄河天险,挺进鲁西南,发起鲁西南战役,由此揭开了人民解放军战略进攻的序幕。尔后刘、邓率大军兵分三路,以战略上的突然性,跳出国民党大军的合围阵势,挥师南下,千里跃进大别山,深入国民党腹心地区作战,多次打破敌重兵围攻,站稳了脚跟,开辟了中原新解放区。9月起,刘邓大军与陈毅、粟裕野战军和陈谢兵团密切协同,内外线紧密配合,执行中共中央、毛泽东“经略中原”的作战方针,纵横驰骋于(长)江淮(黄)河汉(水)之间,大量歼灭国民党军队。经过10个多月艰苦转战,共歼敌34万人,解放县城100余座,扩大了中原解放区,吸引和调动大量国民党军,对全国战局发生深刻的影响。对此,毛泽东对中原三军的作战行动给予高度评价,指出:刘邓、陈粟、陈谢三路大军“纵横驰骋于江淮河汉之间,歼灭大量敌人,调动和吸引蒋军南线全部兵力160多个旅中约90个旅左右于自己的周围,迫使蒋军处于被动地位,起了决定性的战略作用,获得全国人民的称赞”(22)《评西北大捷兼论解放军的新式整军运动》(1948年3月7日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1426页。。刘邓大军挺进大别山区后,薄一波代理晋冀鲁豫中央局书记,主持领导该区开展土地改革运动,进行整党,努力发展生产,动员组织大量人力、物力支持主力部队作战。晋冀鲁豫区的中央委员们,以出色的工作成就为新中国的提前诞生做出了重要的贡献。

3.进军山东,开辟华东战场。根据中央“向北发展,向南防御”的战略部署,中共山东分局、山东军区机关一部(大批干部)和主力大部,以及新四军主力一部开赴东北。在此背景下,新四军苏浙军区主力部队,在司令员粟裕、政委谭震林的指挥下,分批撤往江北,进至苏皖边区和山东;华中局、新四军军部由苏北淮阴进抵山东临沂城,与中共山东分局、山东军区会合,新四军主力亦由苏北、皖中北移山东。这些部队先后北移山东接替由山东进入东北部队的驻防,从而使山东解放区力量大增,根据地更加巩固,为其后粉碎了国民党军队的全面进攻和重点进攻奠定了基础。在调整战略布局的过程中,中共中央决定:山东和华中两大战略区合并为华东解放区,由新四军军部兼山东军区,统一指挥山东和华中的部队。1945年12月3日,中共中央军委决定,新四军军长陈毅兼山东军区司令员,新四军政治委员饶漱石兼山东军区政治委员,副军长张云逸兼山东军区副司令员,黎玉为新四军副政治委员兼山东军区副政治委员,舒同为新四军政治部主任兼山东军区政治部主任。(23)《毛泽东年谱(1893—1949)》下,第50页。18日,中共中央决定成立华东局,陈毅、张云逸、黎玉、饶漱石、舒同为常委,饶漱石为书记,陈毅、黎玉为副书记(24)中共中央文献研究室编:《任弼时年谱》,中央文献出版社2014年第2版,第504页。,并在华中地区组建华中分局,受华东局领导。华中分局以邓子恢、张鼎丞、谭震林、曾山(后来增补)、粟裕、刘晓为常委,邓子恢任书记兼华中军区政治委员,张鼎丞任华中军区司令员,谭震林任副书记兼华中军区副政治委员、政治部主任,粟裕任华中军区副司令员兼华中野战军司令员。这样,在山东和华中即有10名第七届中央委员会成员,占第七届中央全体实有委员的13%,其委员数量仅次于东北。其中,中委7人(陈毅、张云逸、饶漱石、邓子恢、谭震林、张鼎丞、曾山),候补中委3人(粟裕、黎玉、刘晓)。在华东局和山东军区成立的最初两年多的时间里,华东军民在各地中央委员们的直接指挥下,驰骋疆场,南征北战,先后粉碎了国民党军队的全面进攻和重点进攻;开展土地改革和解放区政权建设,为转入战略反攻和决战奠定了坚实的基础。1947年秋,根据中共中央战略部署,陈毅、粟裕率华东野战军主力一部挺进豫皖苏地区,与刘邓大军和陈谢兵团密切协同,在中原地区大量歼敌,对扭转全国战局起了决定性作用。1948年9月16日,华东野战军对国民党重兵设防的济南发起全线攻击,经过八昼夜激战,攻克该城,共歼守敌10.4万人(25)中共中央党史研究室:《中国共产党历史第1卷(1921—1949)》下,中共党史出版社2002年版,第785页。,使华东解放区和华北解放区完全连成一片。济南战役,是人民解放军攻克敌人重点设防的大城市的开始,也是蒋介石以大城市为主的“重点防御”体系总崩溃的开始。(26)《中国共产党历史 第1卷(1921—1949)》下,第786页。这一战役揭开了战略决战的序幕。此后,华东野战军和中原野战军联手发起淮海战役。在淮海战役的决策过程中,中央候补委员、华东野战军代司令员粟裕(27)粟裕,是从学生经过长期革命战争烈火锻炼成长起来的赫赫有名的战将。陈毅称赞他的指挥“愈出愈奇,愈打愈妙”,刘伯承称赞他“百战百胜”。他参与指挥华东解放战争,为歼灭国民党主力取得战略决战的巨大胜利,为推翻国民党政权,解放华东广大地区,做出了卓越的贡献,立下了不朽的功勋。他创造性地运用毛泽东军事思想,为丰富和发展毛泽东军事思想做出了杰出贡献,是当之无愧的一代名将、“中华战神”。提出了很好的建议,并被中央采纳,做出了突出的贡献。淮海战役历时66天,共歼灭国民党军55.5万人。经此一役,南线国民党军队的精锐主力已被消灭,长江中下游以北的广大地区获得解放,并同华北解放区连成一片。解放军压到长江北岸,国民党反动统治的中心地带南京、上海直接暴露在人民解放军铁拳前面,国民党的反动统治陷入土崩瓦解状态。(28)《中国共产党历史 第1卷(1921—1949)》下,第791页;《中国共产党的九十年(新民主主义革命时期)》,第325页。1949年4月,华东野战军发起渡江战役,解放了南京、上海、杭州等城市和东南广大地区,加速了国民党政权的灭亡,为新中国的诞生献上了一份厚礼。

4.诱敌深入,西北战场捷报频传。全面内战爆发后,随着国民党军队全面进攻步步受挫,蒋介石转而改变战略,即由全面进攻改为重点进攻,进攻的矛头指向中共中央所在地的陕甘宁边区和山东解放区。1947年2月下旬,蒋介石飞抵西安,部署进攻延安。3月13日,胡宗南发起大规模进攻。由于敌强我弱、兵力过于悬殊,中共中央决定暂时放弃延安,诱敌深入,依靠陕北优越的群众条件和有利地形,采取“蘑菇战术”,与敌周旋,寻机歼敌。(29)《中国共产党历史 第1卷(1921—1949)》下,第731页。为使中央军委便于指挥全国解放战争,又使中央机关能在安全地区进行正常工作,3月29日,中共中央在清涧县枣林沟村举行政治局会议,决定由毛泽东、周恩来、任弼时率中共中央和人民解放军总部机关留在陕北,主持中央工作,指挥全国各解放区人民解放军的作战(30)《中国共产党历史 第1卷(1921—1949)》下,第731页;《毛泽东年谱(1893—1949)》下,第178页。;由刘少奇、朱德、董必武等率一部分中央机关前往晋西北或其他适当地点,组成中央工作委员会,刘少奇为书记,“进行中央委托之工作”。(31)《毛泽东年谱(1893—1949)》下,第178页。此时,在西北担任迎击胡宗南部的中共部队是以彭德怀为司令员兼政治委员、张宗逊为第一副司令员、习仲勋为副政治委员的西北野战军,总兵力不足4万人。这样,在西北战场上,除中央三位书记处书记外,还有三位(32)彭德怀时为中央委员、政治局委员,张宗逊、习仲勋时为候补中央委员。七届中央委员会组成人员直接指挥粉碎国民党军队对陕北的重点进攻。在三位委员的直接指挥下,按照中央军委和毛泽东确定的“蘑菇战术”,与胡宗南部在陕北高原盘旋打转,寻机歼敌。在中共中央撤出延安后的40多天中,西北野战军连续取得青化砭、羊马河和蟠龙镇三次歼灭战的胜利,共歼灭胡宗南部1.4万余人,基本稳定了陕北战局。8月20日,西北野战军发起榆林战役,歼敌6千余人,取得西北战场上一次具有决定意义的胜利,改变了整个西北战局,打破了蒋介石对陕北的重点进攻,使西北野战军由内线防御转入内线进攻。1948年2月,西北野战军发起宜川战役,成功实现了围城打援的计划,取得歼敌5个旅2.9万多人的胜利,随后乘胜于4月21日收复延安。从此,西北地区的主战场也从陕北解放区推向国民党统治区。在西北解放战场,彭德怀等领导西北野战军,以劣势兵力战胜优势兵力的指挥艺术,不仅丰富了毛泽东军事思想,而且为解放战争的胜利和新中国的诞生做出了卓越的历史贡献。

5.筚路蓝缕,组建华北人民政府,为新中国中央政府的雏形。随着人民解放军战略进攻的顺利推进,解放区迅速扩大,华北原来较小的解放区逐渐连成一片。1948年二三月间,中央即开始酝酿合并晋察冀和晋冀鲁豫解放区(33)中央档案馆编:《共和国雏型——华北人民政府》,西苑出版社2000年版,第463—464页。。5月9日,中共中央和中央军委发出《关于改变华北、中原解放区组织、管辖境地及人选的决定》,宣布:将晋察冀和晋冀鲁豫两解放区合并为华北解放区,两个中央局合并为中共中央华北局,两个军区合并为华北军区,两边区政府在华北人民代表会议召开前暂时成立华北联合行政委员会(34)《毛泽东年谱(1893—1949)》下,第310页;《共和国雏型——华北人民政府》,第464页;金燕:《华北人民政府的成立、职能及特点》,《党的文献》2006年第4期,第16页。。以刘少奇兼任华北局第一书记,薄一波为第二书记,聂荣臻为第三书记;聂荣臻为华北军区司令员,薄一波为政治委员;董必武为华北联合行政委员会主席,黄敬、杨秀峰为副主席。(35)《毛泽东年谱(1893—1949)》下,第310页;《共和国雏型——华北人民政府》,第464页。6月12日,两个边区行政委员会正式宣布合署办公,改称华北行政委员会,推举董必武为主席,黄敬、杨秀峰为副主席,并决定合设七厅二处一院一行办事机构。(36)《共和国雏型——华北人民政府》,第11页。26日,原两区参议会驻会参议员联席会议在石家庄市召开,会议一致通过了关于召开华北临时人民代表大会产生统一的华北人民政府的决议(37)《共和国雏型——华北人民政府》,第11页。。8月7日至19日,华北临时人民代表大会在石家庄市召开。大会共出席代表541名,其中包括工人、农民、革命军人、妇女、工商业家、自由职业者、新式富农、社会贤达、开明绅士以及民主同盟盟员、少数民族和国民党统治区人民团体的代表。(38)《中国民主史程上划时代的一页 华北召开临时人民代表大会》,《人民日报》1948年9月4日,第1版;《共和国雏型——华北人民政府》,第11、465页;范晓春:《中国大行政区研究(1949—1954)》,中共中央党校2007年博士学位论文,第55页。董必武在致开幕词中指出:这次大会“是一个临时性的,而且也是华北一个地区的。但是,它将成为全国人民代表大会的前奏和雏型。因此,它是中国民主革命历史中划时代的一次大会,在中国民主革命历史上将占有光荣的篇幅。”(39)《在华北临时人民代表大会上董必武同志致开幕词》,《人民日报》1948年9月4日,第1版。大会总结了华北解放区两年来的工作,一致通过了《华北解放区施政方针》《华北人民政府组织大纲》《村、县(市)人民政权组织条例》等,并民主选举董必武等27人为政府委员,组成华北统一的民主政府——华北人民政府。9月20日至24日,华北人民政府委员会召开第一次全体委员会议,选举董必武为华北人民政府主席,薄一波、蓝公武、杨秀峰为副主席(40)金燕:《华北人民政府的成立、职能及特点》,《党的文献》2006年第4期,第16页。。由此,华北人民政府委员中有5人为中共七大选出的中央委员,分别为:董必武(主席)、聂荣臻(委员)、薄一波(副主席)、徐向前、滕代远,占第七届中央委员总数的11%。9月26日,董必武等就职视事,启用华北人民政府印信,华北人民政府宣告成立。(41)《华北人民政府布告》(1948年9月27日),《共和国雏型——华北人民政府》,第141页。华北人民政府成立后,在中共中央、华北局的领导下,大力加强各级政权建设,完成了华北区的统一任务,组织全区的人力、物力和财力支援全国解放战争;同时摸索、积累了丰富的政权建设和经济建设的经验,并为中央人民政府的建立做了组织上的准备。(42)《中国共产党历史第1卷(1921—1949)》下,第770页。后来中央人民政府的许多机构,就是在华北人民政府所属有关各机构的基础上建立起来的。(43)《中国共产党历史第1卷(1921—1949)》下,第770页。此外,华北人民政府在存续期间所制订和颁布的几十个法律、法规、条例、办法等也“为后来成立的中央人民政府在制定法规、制度上作了可贵的准备”,打下了良好的基础;由中共领导的多党合作的政制模式初步形成并有效运作,亦为中央人民政府的建立提供了有益的借鉴。(44)《共和国雏型——华北人民政府》,第26、22页。

中央人民政府成立后,政务院于1949年10月25日举行了第二次政务会议,决定接管华北人民政府所辖的各省、市和所属的各部、会、院、行(45)《共和国雏型——华北人民政府》,第14页。。10月27日,中央人民政府主席毛泽东颁发命令:“中央人民政府业已成立,华北人民政府工作着即结束。原华北人民政府所辖五省二市改归中央直属。中央人民政府的许多机构,应以华北人民政府所辖有关各机构为基础迅速建立起来。”(46)《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第31页;《董必武年谱》编纂组:《董必武年谱(1886—1975)》,中央文献出版社2007年版,第349页。次日,董必武即向华北人民政府所属各单位发出通知:“本府定于10月31日结束,停止办公。除电令华北各省市人民政府自11月1日起遵照改归中央人民政府直属并通报外,希本府所属各单位迅即分别与中央人民政府所属各有关机构迳行接洽交接事宜,务于10月31日前将交接手续办理完毕,并将交接清册报来一份,以备汇报中央备案。”(47)《华北人民政府关于本府所属各单位与中央人民政府所属有关单位交接工作的通知》(1949年10月28日),《共和国雏型——华北人民政府》,第175页。同日,董必武并向毛泽东、周恩来报告:华北人民政府已“电令河北、山西、平原、察哈尔、绥远等五省人民政府及京津两市人民政府均于11月1日起改归中央直属,并已通知所属各单位分别与中央各有关机构进行接洽交接事宜,限于月内将交接手续办理完毕”(48)《关于结束华北人民政府工作的报告》(1949年10月28日),《共和国雏型——华北人民政府》,第177页。。10月31日,举行华北人民政府向中央人民政府政务院正式移交会议,董必武在会上宣布:“华北人民政府自去年九月以来迄今共十三个多月,在全体工作人员努力下,完成了支援前线及发展生产两大任务。”(49)《董必武年谱(1886—1975)》,第350页。至此,华北人民政府圆满完成了它的历史使命,正式宣告结束。

上述诸点,不完全地例举了中共七大选出的中央委员会组成人员在解放战争中创造性开展工作的实践及其取得的辉煌业绩。由一斑而知全豹,在其他领域和战线,如在国统区的斗争、土地改革和党的建设等方面,中央委员们的工作同样取得了骄人的成绩,这些成就的汇集最终加速了国民党政权的崩溃和新民主主义革命胜利的到来。

三、七届二中全会绘制新中国蓝图及中华人民共和国成立

1949年初,随着战略决战的伟大胜利,中国革命的形势发生了根本的转变。国民党的主要军事力量被消灭,反动政府的根基已彻底动摇,失败的命运已无法摆脱,革命胜利的曙光已经展露,新中国诞生指日可待。在中国人民革命即将取得全国胜利的前夜,为使党在胜利提前到来之时有充分的准备,组织好这个胜利,实行党的工作重心转移,并解决党面临的一系列新的重大问题,召开中央全会,由中央委员会全体成员商讨成立新中国的若干重大问题,绘制新中国的蓝图实属必要。根据1月中央政治局会议的决定,中共中央加紧筹备七届二中全会。

2月11日,中共中央向各中央局和各前委负责同志发出《关于召开七届二中全会的通知》,指出:“中央定于3月1日起在原驻地召开第二次中央全会,会期5天至7天。”要求各地接电后,“即刻布置现在各中央局、中央分局、各前委工作的中央委员及候补中央委员除留必要的人主持工作外,均应尽可能地按时到达”(50)陈小梅、董婷婷、袁宝君:《为夺取全国伟大胜利做好准备——重读七届二中全会珍贵档案》,《中国档案》2011年第11期,第74页。。在通知发出的当天,毛泽东在起草的《中央军委关于同意三月底渡江作战计划等问题的指示》中,又进一步提出明确要求:“二中全会定于3月1日开会,会期5天至7天,你们一切工作须于2月25日以前布置完毕,除因工作不能到会者外,一切到会的同志均须于2月28日到达中央,地点仍在石家庄。”(51)《中央军委关于同意三月底渡江作战计划等问题的指示》(1949年2月11日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,中央文献出版社2011年版,第118—119页。后来,七届二中全会改在西柏坡召开。

接到开会通知后,与会的代表开始以各种方式赶往中共中央所在地西柏坡村。2月底,参加会议的大多数同志陆续到达西柏坡。但因路途遥远,直到3月4日下午,才全部抵达,所以,开会的日期比原定时间推迟了几天。

3月5日至13日,中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议在河北省平山县西柏坡村召开。出席全会的,有中央委员34人(其中廖承志、王稼祥、陈伯达3人,系因中央委员出缺4人而由候补中委递补为正式中委),候补中央委员19人;中央委员及候补中央委员因工作需要或交通不便等原因缺席者20人。另有中央各部委负责人员11人列席旁听。一时间,西柏坡群雄毕至,会议盛况空前,为“多年来未有之大会”(52)杨尚昆:《杨尚昆日记》上,中央文献出版社2001年版,第41页。。

全会听取并着重讨论了毛泽东所作《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》,并根据毛泽东的报告通过了相应的决议;批准了1945年6月七届一中全会以来中央政治局的工作,认为中央的领导是正确的;批准了由中国共产党发起,并协同各民主党派、人民团体及民主人士,召开没有反动分子参加的新政治协商会议及成立民主联合政府的建议;批准了1949年1月14日毛泽东主席的声明及所提八项条件作为同南京国民党反动政府及其他任何国民党地方政府与军事集团举行和平谈判的基础。(53)沙健孙主编:《中国共产党通史》第5卷,湖南教育出版社2000年版,第665页。出席七届二中全会的中央委员、中央候补委员表示赞同毛泽东的报告,并有27人在全会上发言,发表了自己的意见。

全会确定了促进革命迅速取得全国胜利和组织这个胜利的各项方针。为了彻底打碎国民党反动统治的国家机器,取得人民解放战争在全国的胜利,全会认为今后解决剩下的100多万人的国民党军队的方式,“不外天津、北平、绥远三种”。在新的形势下,要求全党必须根据新的情况,采取有利于我军、有利于人民的方式解决战斗,取得胜利。后来对国民党残余部队,都是用这三种方式解决的。特别是后两种方式的运用,大大加快了全国胜利的进程。鉴于革命的迅速发展,需要大量的干部去接管广大的新区,建立新的政府机构,必须培养大批革命干部,准备把人民解放军全部地转化为工作队。对此,毛泽东指出,人民解放军不仅“永远是一个战斗队”,同时“又是一个工作队”;提出“把军队变为工作队”的方法,“我们必须把210万野战军看成是一个巨大的干部学校”(54)《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1426页。,准备把210万野战军全部地化为工作队,以便更充分地发挥它的工作队的作用。这是一个极富有远见、影响深远的思想。后来新中国的各方面专业人才大都是从人民军队这所干部学校中培养出来的,将军部长、将军省(市)长、将军大使及将军其他专门人才等,无不都与毛泽东的此一思想有紧密的联系。

全会决定党的工作重心由乡村转到城市,必须学会管理城市和建设城市。全会指出:“从1927年到现在,我们的工作重点是在乡村,在乡村聚集力量,用乡村包围城市,然后取得城市。”(55)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第203页。历史证明这个方针完全是必要的,完全正确的,并且是成功的。但是,“采取这样一种工作方式的时期现在已经完结。从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市”(56)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第203页。。当然,“城乡必须兼顾,必须使城市工作和乡村工作、使工人和农民、使工业和农业紧密联系起来”,决不可仅顾城市,丢掉乡村。但是,“党的工作重心必须放在城市。必须用极大的努力学会管理城市和建设城市”。(57)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第203页。全会强调城市的中心任务是恢复和发展生产。城市中的其他工作,都必须围绕着生产建设这个中心工作并为这个中心工作服务。为适应新的执政环境和党的工作重心的转变,全会号召全党要大兴学习之风,必须学会在城市环境中进行各种形式的斗争,“用全力去学习生产的技术和管理生产的方法,必须学习和生产有密切联系的商业工作、银行工作及其他工作”(58)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第204页;金民卿:《“九月会议”文献在新中国创建史上的思想先导意义》,《毛泽东研究》2020年第2期,第83页。,指出:“如果我们在生产工作上无知,不能很快地学会生产工作,不能使生产事业尽可能迅速地恢复和发展,获得确实的成绩,首先使工人生活有所改善,并使一般人民的生活有所改善,那就必然地会使我们不能维持政权,我们就会站不住脚,我们就会要失败。”(59)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第205页。同时,党在领导城市工作时,必须“全心全意地依靠工人阶级,团结其他劳动群众,争取知识分子,争取尽可能多的能够和我们合作的自由资产阶级及其代表人物站在我们方面,或者使他们保持中立,以便和帝国主义者、国民党、官僚资产阶级作坚决的斗争”(60)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第204页;《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1427—1428页。,并一步一步地去战胜这些敌人。

全会讨论和规定了党在全国胜利后的各主要方面的基本政策和总任务。毛泽东在报告中指出:“中国革命在全国胜利,并且解决了土地问题以后,中国还存在着两种基本的矛盾。第一种是国内的,即工人阶级和资产阶级的矛盾。第二种是国外的,即中国和帝国主义国家的矛盾。”(61)《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1433页。为解决这些矛盾,必须“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的国家”。由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会,“由落后的农业国变成先进的工业国”。实际上为全党全国人民提出新中国发展的总任务、总目标。为完成这个总任务实现总目标,全会拟定了党在政治上、经济上、外交上的基本政策。在政治方面,召开新政协,成立民主联合政府,巩固和加强人民民主专政的国家政权。强调党既要“认真团结全体工人阶级、全体农民阶级和广大的革命知识分子”,又要“团结尽可能多的能够和我们合作的小资产阶级和自由资产阶级的代表人物,它们的知识分子和政治派别”(62)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第210页。。明确规定,必须坚持同党外人士长期合作的政策。在经济方面,全会根据全国胜利后还存在着各种经济成分这一客观事实,认为必须首先没收官僚资本为人民共和国所有,使其改变为社会主义性质的国营经济,成为整个国民经济的领导成分。对于大量“分散的个体的农业经济和手工业经济”,“必须谨慎地、逐步地而又积极地”经过合作社经济,“引导它们向着现代化和集体化的方向发展的,任其自流的观点是错误的”。(63)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第208页。对于占现代工业经济中第二位的私人资本主义经济,在一个相当长的时期内,应当容许一切有利于国民经济的城乡资本主义成分的发展;同时又要对它采取恰如其分的有伸缩性的限制政策。限制和反限制,将是新民主主义国家内部斗争的主要形式。“对内的节制资本和对外的统制贸易”,是经济斗争的两项基本政策。在外交方面,确立了独立自主的基本原则。有步骤地彻底地摧毁帝国主义在中国的控制权,按照平等的原则同一切国家建立外交关系。对于普通外侨,则保护其合法的利益,不加侵犯。在平等互利的基础上同外国人做生意,互通有无。

全会研究了胜利后党自身建设面临的新形势、各种风险和考验挑战,强调加强党的思想作风建设,严防资产阶级思想侵蚀党的队伍。面对中共即将成为全国执政党的重大变化和党员队伍中存在的一些不良倾向,毛泽东在报告中谆谆告诫全党:“因为胜利,党内的骄傲情绪,以功臣自居的情绪,停顿起来不求进步的情绪,贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪,可能生长。”(64)《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1438页。特别要警惕资产阶级的“糖衣炮弹”的攻击。强调:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”“巩固这个胜利,则是需要很久的时间和要花费很大的气力的事情。”(65)《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1438页。指出:“中国的革命是伟大的,但是革命以后的路程更长,工作更伟大、更艰苦。”(66)《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》(1949年3月5日),《毛泽东选集》第4卷,第1438页。因为“从将来建设新中国来说,道路还是很长的”。为此,全会号召全党:“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”(67)《中共七届二中全会决议》(1949年3月3日),《建党以来重要文献选编(1921—1949)》第26册,第212页。对即将在全国执政的中国共产党而言,全会的告诫和忠告犹如一剂预防针,对中国共产党人起到长期的警示作用、提醒作用和指导作用,具有很强的现实意义。新中国成立后的事实证明,七届二中全会的这些告诫是非常必要、极其重要的,也是很有预见性的。全党大多数同志牢牢记住了毛泽东的忠告和“两个务必”,在各种场合下均经受住了考验。但是,也有少数人没有经受住考验,沦落为人民的败类,对此要引以为戒,警钟长鸣。为了保持谦虚谨慎、防止对个人的歌功颂德,根据毛泽东的提议,全会作出:一不给党的领导者做寿,二不送礼,三少敬酒,四少拍掌,五不以党的领导人的名字作地名、街名和企业的名字,六不要把中国同志和马克思、恩格斯、列宁、斯大林并列(68)姜华宣等主编:《中国共产党重要会议纪事(1921—2011)》,中央文献出版社2011年版,第256页。等重要规定。上述若干具有“约法三章”性质的规定,有效地防止了资产阶级腐朽思想对党的各级领导者的侵蚀,阻遏了骄傲自满情绪在党内的蔓延滋长。

七届二中全会,是在中国革命转折关头召开的一次具有重大历史意义的会议,也是中共在全国执政之前召开的最后一次中央全会。全会凝聚了全体中央委员的集体智慧,不仅制定了包括全党迅速夺取革命胜利和建立新中国后在军事、政治、经济、外交、党的建设等方面的基本方针政策,而且适时提出了使中国由农业国变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的总任务和主要途径,描绘了新中国的蓝图,是党内民主决策、科学决策的一个范例。会议对夺取全国革命胜利,对新中国的建设均具有巨大的指导作用。

中共七届二中全会后,中共中央机关由西柏坡迁至北平,为新中国成立作准备,参加全会的各位委员重新回到各自的工作岗位,贯彻落实全会的精神。在大多中央委员们率部向全国进军的同时,新中国的各项筹备工作也紧锣密鼓地开展起来。1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平举行。会议代行全国人民代表大会职权,讨论通过了起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》和《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》三个为新中国奠基的历史性文件。会议选举毛泽东为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席;选举陈毅等56人为委员,组成中央人民政府委员会。大会光荣地完成了创建中华人民共和国的历史使命。

10月1日下午2时,中央人民政府委员会在天安门城楼上举行第一次全体会议。会议一致决定,宣布中华人民共和国中央人民政府成立,接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为中央人民政府的施政方针。下午3时,在天安门广场隆重举行的庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的盛典上,毛泽东向全世界庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”(69)《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第1页。

中华人民共和国的成立,标志着中国新民主主义革命的基本胜利,标志着中国已从半殖民地半封建社会全面进入了新民主主义社会,开始了向社会主义社会过渡的新的历史时期,揭开了中国历史的新篇章。随着中华人民共和国的成立,中国共产党将担当起领导全中国人民确立社会主义的基本制度,经过顽强的努力去改变中国贫穷落后面貌,建设伟大的社会主义现代化强国的历史任务。

余论

新中国成立后,中国共产党成为执政党,面临着许多新考验。就中央委员而言,面临的新考验主要就是如何适应党的工作重心的转变,加强学习,以提高管理国家、建设国家的能力和本领。在新中国成立的最初几年里,大多数中央委员响应中共中央的号召,积极完成自己的角色转变,认真学习自己不熟悉的东西,立足工作岗位,不断提高管理国家、建设国家的能力和本领。由于他们出色的工作,新中国经受住了各种严峻考验,仅用三年时间就医治了千疮百孔的国民经济,顺利完成恢复国民经济的任务,并在此基础上开展社会主义工业化建设,奠定了中国经济起飞的基础。第七届中央委员会以其卓越的历史成就完成了自己的历史使命。

从新中国成立到1956年,通常被称为“凯歌行进的时期”。在此过程中,由于中央委员会卓有成效的工作和正确决策及全国人民的共同努力,新中国取得的成就令世人瞩目。但凯歌行进的背后也隐含了一些存在的问题,如经济建设中急躁冒进倾向的抬头,社会主义改造的提前完成遗留下诸多问题(70)胡绳主编:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社1991年版,第363页。,与计划经济体制相适应而建立起来的高度集中的政治体制,文化建设领域中存在的重改造轻建设,依靠行政命令、态度简单粗暴的倾向,等等。这些问题的存在主要是由于建设经验不足和机械、盲目学习苏联经验造成的,但也与第七届中央委员会的知识结构、专业结构、思维方式不无关系。这种关系随着大规模社会主义建设的展开更明显地表现出来。不过在这个时期,由于党的工作重心尚未完全转移到经济建设上来,第七届中央委员会组成结构对当时中国发展的负面影响尚不十分明显,中央委员会的工作从总体上讲还是卓有成效的。对此,毛泽东在1956年9月中共八大的开幕词中给予了充分的肯定。他指出:“在七次大会以来的十一年中,我们在一个地广人多、情况复杂的大国内,彻底地完成了资产阶级民主革命,又取得了社会主义革命的决定性的胜利。在两个革命的实践中,证明了从七大到现在,党中央委员会的路线是正确的,我们的党是一个政治上成熟的伟大的马克思列宁主义的政党。我们的党现在比过去任何时候任何时期都更加团结,更加巩固了。我们党已经成了团结全国人民进行社会主义建设的核心力量。我们各方面的工作都有很大的成绩。”(71)《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》(1956年9月15日),《毛泽东文集》第7卷,人民出版社1999年版,第114—115页。

- 苏区研究的其它文章

- 参加中共六大的江西代表及其活动研究