婴儿期肝病临床特点分析

余荣华 王怡仲 张 婷

上海市儿童医院 上海交通大学附属儿童医院消化感染科(上海 200062)

关键字:胆汁淤积症;先天性胆道闭锁;婴儿

肝病是儿科常见疾病,婴儿胆汁淤积性肝病是目前儿童肝病就诊及住院的首位原因。据国外文献报道,婴儿胆汁淤积性肝病的发病率约占足月婴儿的1/2500[1]。国内尚缺乏相应的流行病学资料,但普遍认为,其发病率明显高于西方国家[2]。胆道闭锁是婴儿胆汁淤积性肝病的常见病因之一,其发病率有明显的种族差异,这与人群中最普遍的单倍型频率相关[3]。据报道美国、英国和日本的胆道闭锁发病率分别为0.447/10000[4]、0.58/10000[5]和1.1/10000 活产儿[6]。法属波利尼西亚报道的发病率最高,为29.4/100000 活产儿[7]。胆道闭锁已成为中国儿童期肝病致残或致死的主要原因之一[8]。本研究回顾性分析1 985例肝病婴儿的临床资料,以了解其临床特点。

1 对象及方法

1.1 研究对象

研究对象为2014—2017 年在上海市儿童医院消化感染科住院治疗的原发性肝病婴儿。纳入标准:①年龄1~12个月;②存在黄疸、肝脏肿大或血生化示丙氨酸氨基转移酶>2 倍上限(>80 U/L);③排除继发性肝病;④除外临床资料不全者。符合纳入标准的婴儿共1 985例。

将符合胆汁淤积症诊断标准的婴儿纳入胆汁淤积组,其余婴儿纳入非胆汁淤积组。再将胆汁淤积组婴儿中符合胆道闭锁诊断标准者纳入胆道闭锁组,其余婴儿纳入非胆道闭锁组。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 收集肝病婴儿的临床资料包括入院年龄、性别、血生化检查和病毒感染指标、影像学检查和手术记录等,进行回顾性分析。

1.2.2 婴儿胆汁淤积症诊断标准 根据2004年北美小儿胃肠病、肝病和营养学会制定的《婴儿胆汁淤积症临床评价指南》[9]。

1.2.3 胆道闭锁诊断标准 手术探查及术中胆道造影是诊断胆道闭锁的金标准[1,10]。

1.3 统计学分析

使用SPSS 23.0统计软件进行数据处理。非正态分布的计量资料以中位数(四分位数范围)表示,组间比较采用Wilcoxon秩和检验。计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验。将单因素分析中统计学有差异的因素放入logistic 回归模型中进行多因素分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

2014—2017 年共收治住院肝病婴儿2 004例,排除继发性肝病17 例,资料不全2 例,符合纳入标准共1 985 例患儿,其中男性866 例(43.6%),女性1 119例(56.4%);入院月龄为2.0(1.0~4.0)个月。按照胆汁淤积症诊断标准分为两组,胆汁淤积组共477 例(24.0%),其中胆道闭锁50例,非胆道闭锁427例;非胆汁淤积组共1 508例(76.0%)。胆汁淤积组的年龄小于非胆汁淤积组,胆道闭锁组的年龄大于非胆道闭锁组,差异有统计学意义(P<0.01);胆汁淤积与非胆汁淤积组之间以及胆道闭锁与非胆道闭锁组之间性别构成差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 胆汁淤积组和非胆汁淤积组比较

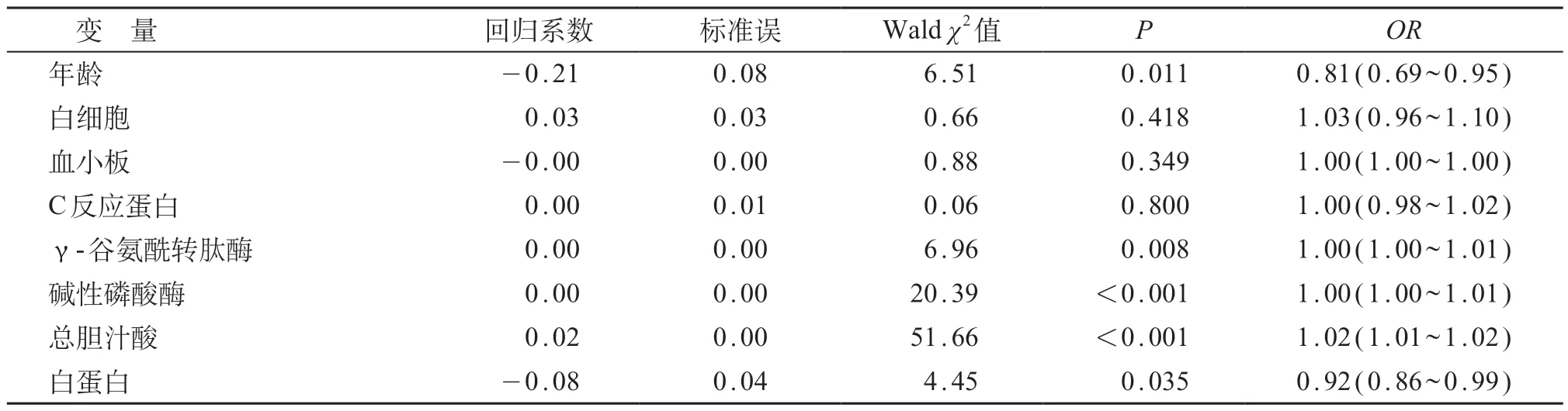

单因素分析显示,月龄、血清总胆红素、直接胆红素、白细胞、血小板、C-反应蛋白、γ-谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、总胆汁酸和白蛋白在两组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。多元logistic 回归分析结果显示,月龄、γ-谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、总胆汁酸和白蛋白与胆汁淤积症相关(P<0.05)。γ-谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶和总胆汁酸水平越高,月龄、白蛋白水平越低,发生胆汁淤积的可能性越高。见表2。

2.3 胆道闭锁组和非胆道闭锁组比较

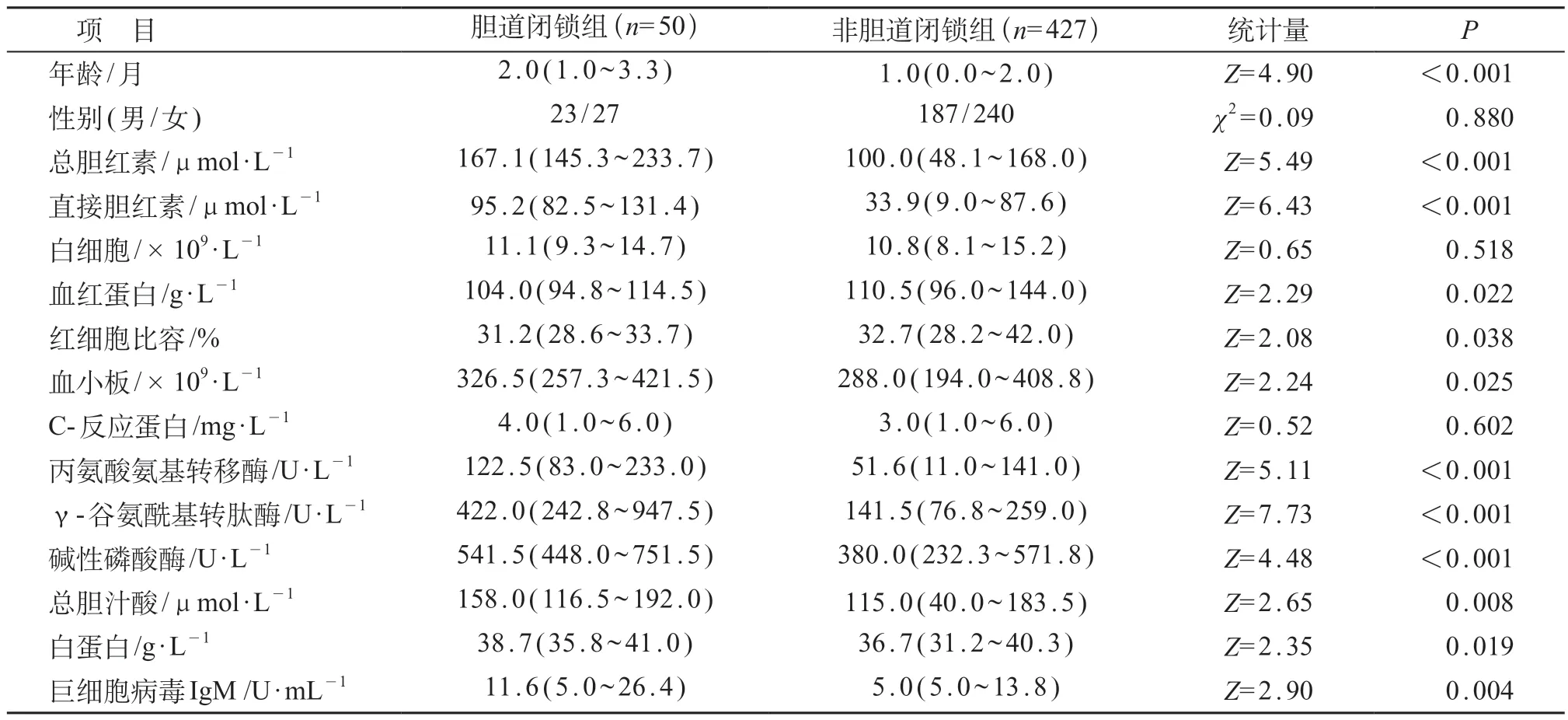

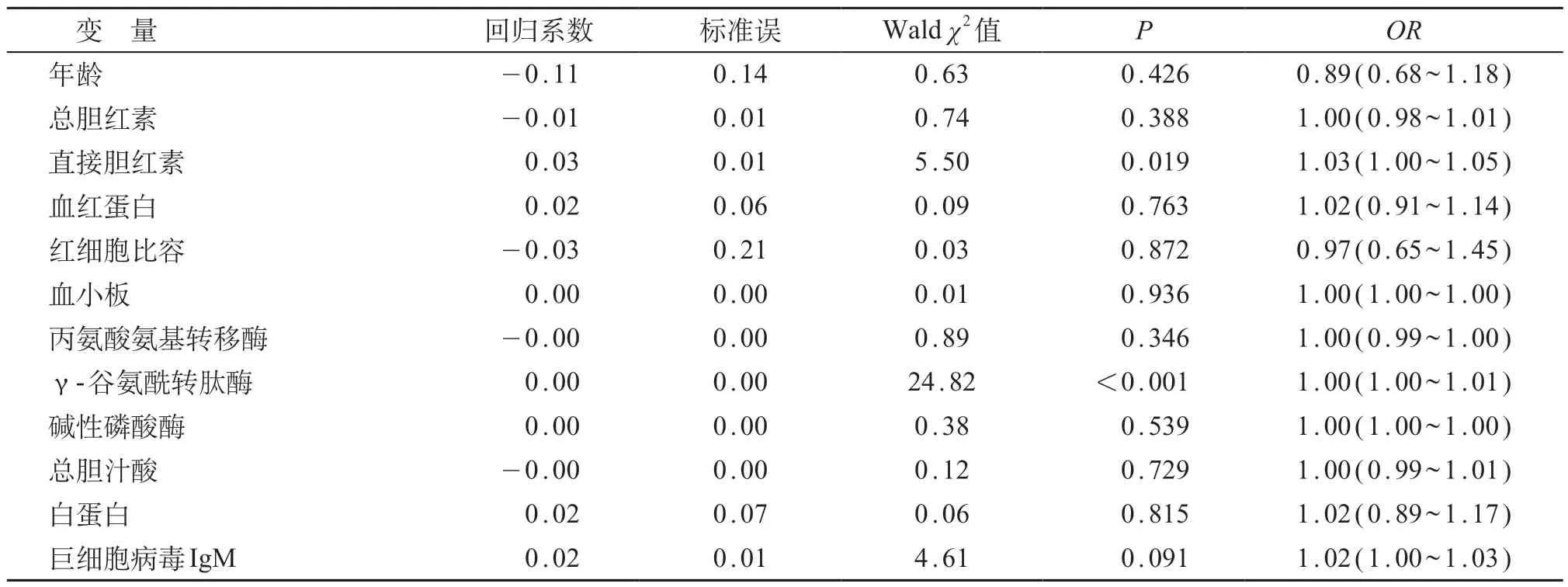

477 例胆汁淤积症婴儿中,胆道闭锁50 例(10.5%),非胆道闭锁427 例(89.5%)。单因素分析显示,月龄、血清总胆红素、直接胆红素、血红蛋白、红细胞比容、血小板、丙氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、总胆汁酸、白蛋白和巨细胞病毒ⅠgM在两组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。多元logistic回归分析结果显示,直接胆红素、γ-谷氨酰转肽酶和巨细胞病毒ⅠgM水平与胆道闭锁发生相关(P<0.05),直接胆红素、γ-谷氨酰转肽酶和巨细胞病毒ⅠgM 水平越高,发生胆道闭锁的可能性越高。见表4。

3 讨论

肝病是小儿常见疾病之一,可分为胆汁淤积性肝病和非胆汁淤积性肝病。血生化是胆汁淤积性肝病评估的一项重要检查。2015年我国胆汁淤积性肝病诊断和治疗共识指出,血清碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转肽酶升高是胆汁淤积最具有特征性的早期表现,两者升高提示出现胆汁淤积[11]。该共识仍推荐将2009 年欧洲肝病学会胆汁淤积性肝病处理临床实践指南的诊断标准作为胆汁淤积诊断标准,即血清碱性磷酸酶超过正常上限1.5 倍,且γ-谷氨酰转肽酶超过正常上限3倍。γ-谷氨酰转肽酶增高比其他血清酶出现得更早,持续时间更长,在肝脏酶中敏感性最高[11]。本研究中胆汁淤积组婴儿的γ-谷氨酰转肽酶明显高于非胆汁淤积组婴儿,经多元logistic回归分析发现γ-谷氨酰转肽酶是胆汁淤积症发生的预测因素(P=0.008)。血清碱性磷酸酶主要来源于肝脏和骨骼,生长、骨骼代谢的变化以及肝胆系统变化引起碱性磷酸酶活性的年龄和性别依赖性变化,尤其是在婴儿期和青春期[12]。北美和欧洲小儿胃肠病、肝病和营养学会认为,相对于γ-谷氨酰转肽酶、血清碱性磷酸酶对于婴儿胆汁淤积症的评估意义不大,因为血清碱性磷酸酶水平在婴儿成长过程中的差异很大[1]。但本研究中胆汁淤积组的血清碱性磷酸酶水平明显高于非胆汁淤积组,经多元logistic回归分析发现碱性磷酸酶也是胆汁淤积症发生的预测因素(P<0.001),提示血清碱性磷酸酶对婴儿胆汁淤积性肝病的评估仍具有重要意义。胆汁酸在肝内合成及分泌,发生胆汁淤积时,胆汁分泌下降,并迅速改变胆汁酸贮存量的分布,使得血清和尿液中的胆汁酸浓度显著升高。血清胆汁酸的定量测定可作为检测胆汁淤积的一种灵敏、特异的方法[11]。本研究也显示,总胆汁酸水平越高,发生胆汁淤积的可能性越高。

表2 胆汁淤积症影响因素的多元logistic回归分析

表3 胆道闭锁与非胆道闭锁组实验室指标的单因素分析[M(P25~P75)]

表4 胆道闭锁影响因素的多元logistic回归分析

胆汁淤积性肝病按发生部位可分为肝内胆汁淤积和肝外胆汁淤积[11]。儿童胆汁淤积性肝病以婴儿多见,肝内病变包括由各种原因引起的肝内胆管数目减少或缺如,肝外病变主要见于胆道闭锁[13]。国内外报道胆道闭锁约占婴儿胆汁淤积性肝病的1/3[14-16]。本研究中477 例胆汁淤积症婴儿中,先天性胆道闭锁婴儿共50例(10.5%),远低于国内外报道,考虑可能与纳入标准和单中心病种的差异等有关。

血生化检查可为区分胆道闭锁和非胆道闭锁提供线索。血清γ-谷氨酰转肽酶有助于区分胆道闭锁与其他胆汁淤积性疾病[17]。据报道γ-谷氨酰转肽酶≥300U/L诊断胆道闭锁的灵敏度为67.0%~73.7%,特异度为67.0%~100%[18-19]。对于不同年龄的婴儿来说,在出生第61~90天,γ-谷氨酰转肽酶的诊断价值最高[20]。另有文献报道,γ-谷氨酰转肽酶联合直接胆红素诊断胆道闭锁的灵敏度和特异度较高,可作为诊断胆道闭锁的有效指标之一[21]。本研究中胆道闭锁组的直接胆红素和γ-谷氨酰转肽酶明显高于非胆道闭锁组,经多元logistic回归分析发现两指标均为胆道闭锁发生的预测因素(P<0.05),提示直接胆红素和γ-谷氨酰转肽酶较高的患儿应考虑胆道闭锁可能。

胆道闭锁的病因是多因素的,并且已经提出了多种致病机制。这些可大致分为病毒感染、毒素、遗传变异、免疫原性异常或自身免疫性疾病、母体微嵌合体、血管障碍和形态发生缺陷。实验和临床研究表明,病毒感染会引发胆道上皮破坏并释放抗原,从而触发Th 1 免疫反应,使胆管进一步损伤,导致胆道炎症和阻塞性瘢痕形成[22]。研究较多的病毒为轮状病毒、呼肠病毒(reovirus)和巨细胞病毒。恒河猴轮状病毒对小鼠幼仔的早期产后感染在肝外胆管中导致胆道闭锁样炎症反应,已被广泛用作胆道闭锁模型,但是,尚未无轮状病毒引起人类胆道闭锁的确切证据。自2007年以来,中国台湾胆道闭锁的发病率显著下降,这可能与总体社会经济状况改善和轮状病毒疫苗的普及有关[23]。但最近美国的研究表明,尽管广泛接种了轮状病毒疫苗,胆道闭锁的发生率也没有改变[24]。我国是胆道闭锁高发国家,与国外研究结果不同的是,我国普通人群中围生期巨细胞病毒感染率较高,而非呼肠病毒和轮状病毒。有文献报道在60%的中国大陆胆道闭锁患儿的肝活检中发现了巨细胞病毒[25]。本研究也显示,巨细胞病毒感染是先天性胆道闭锁的独立危险因素(P=0.032)。因此,对以胆汁淤积为主要表现且已明确为巨细胞病毒感染婴儿应警惕是否合并胆道闭锁,避免丧失手术治疗机会[26]。

本项单中心回顾性研究显示,婴儿胆汁淤积性肝病和非胆汁淤积性肝病的临床特点有明显区别。通过常规生化检查指标可能有助于早期获得倾向性诊断,但仍需更大样本的研究证实。