跨行政区游憩空间柔性一体化研究

——以高莱茵河沿岸地区为例

李 晋

1 跨行政区游憩的空间特征与整合困境

山水自然环境作为城市的自然基底,在城市空间上起着天然的分割作用。但同时,在以山水为主题的休闲游憩活动及河流的航运过程中,跨城市的山水环境也将其所在的各城市的游憩活动联系起来,成为区域一体化的纽带。山水环境中滨水地的游憩开发,也可作为城市的一项长远投资,促进城市经济的发展[1]。

跨行政区的游憩空间可借助大规模尺度上的山水资源环境,这种山水资源的影响范围与等级地位往往较高。随着城市滨水区运输功能的衰落,滨水区对于城市公共休闲空间的建构将起到重要作用[2]。同时,河流是陆地生态系统的“动脉”,也是人类早期文明的发源地[3],文化资源也往往集中在区域性的大型河流周边地区,足以成为区域的吸引点,带动大规模尺度上的区域旅游发展。区域空间形态的集聚和区域旅游资源的整合可形成完整的体系,使区域旅游发展出互惠共生的竞合理想行为模式[4]。但同时,由于地理地貌及人文环境等因素相近,导致远离核心山水资源的城镇吸引力不足,成为区域旅游的“阴影区”。

区域游憩空间的开发与发展,涉及自然资源、人文旅游资源、人力资源、信息传媒、产业集群、基础设施和社会服务等多个方面,往往辐射到多个管理部门。再加上分属不同行政区,各行政区在追求各自利益最大化的过程中沟通成本提高,反而导致负效应。同时,区域内各地区的游憩空间特点易出现同质化现象,加剧了城市间的竞争关系,减弱了合作动力,致使协作方面的战略目标与制度化建设难以统一。

从规划编制过程的角度来看,跨行政区空间规划编制的过程往往缺乏相对长期、统一的组织和决策主体。同时,在过去多规并存时期,由于跨行政区空间规划的非法定属性,导致规划技术标准和内容体系与各类空间规划的衔接度不足,限制了跨行政区空间规划的约束性和引导性,使规划内容无法指导具体的落地化管理[5]。跨行政区游憩空间的一体化也通常从顶层规划入手,依赖决策主体自上而下地规划,从区域游憩游线的设计,逐步落实到局部空间设计,再到最终实施落地,这一过程同样面临着上述问题。

从城市设计实践的角度来看,宏观层面的总体城市设计主要关注结构性问题,从总体把握城市功能组织及空间形态布局;微观尺度的城市设计更侧重于公共空间,涉及更为细节的设计内容;同时,需要在中观尺度来对城市设计中的模糊尺度进行调控,从而衔接过渡宏观、微观2个维度[6]。跨行政区游憩空间的一体化过程中,往往对区域宏观层面的城市设计更为注重,而忽视从微观自下而上影响中观尺度层面的设计,不利于各尺度设计的衔接。

面对以上空间整合过程中的困境,在跨行政区空间一体化过程中,从策略上看,除了需要明确各行政区之间的合作底线、搭建刚性框架之外,还需要进行柔性控制[7]。因此,更为灵活兼容的柔性一体化措施在跨行政区游憩空间的设计中尤为重要。柔性一体化更多的是从局部节点空间的建构优化入手,通过一系列空间的建构措施,使节点空间本身的特点,即可促使大众在游憩时自发形成多种个性化的跨行政区游憩游线系统或体验组合,成为游憩空间一体化的发展基础,进而自下而上地逐步增强该区域一体化游憩的大众认知与出行习惯,从而促进游憩空间一体化的发展。通过这样一种自生长的灵活发展途径,使一体化系统的发展过程能够兼容多种发展结构的可能性,与自上而下的一体化措施互补,避免因为顶层规划的衔接性与协同性不足,导致一体化规划内容无法落地等问题,最终共同实现区域游憩空间一体化的目标。在陆路交通及航空运输迅猛发展的背景下,河流的航运功能占比逐步下降,作为风景游憩类的功能占比越来越大[8]。研究河流沿岸的城镇游憩空间体系构建,对促进区域一体化的发展也有着积极作用。欧洲城市行政区域划分较为细小,在很多线性的游憩空间中均涉及跨行政区的一体化设计,有着较为成熟的经验。下文将以欧洲瑞士与德国两国边境处的高莱茵河沿岸地区为研究对象,深度剖析在跨度长165km的线性区域中连续贯通的游憩空间的打造。

2 高莱茵河沿岸地区概述

高莱茵河(德语为Hochrhein)是指莱茵河的上游博登湖至巴塞尔之间的河段(图1),为德国和瑞士的边界河流,长165km,河道比降1.05%。北邻黑森林,以急流和瀑布而闻名,拥有12座水力发电厂。主要向西流动,海拔从395m降至252m。作为德瑞两国国界,其沿岸及周边地区除高莱茵河、黑森林等自然景观外,更分布了众多历史悠久的中世纪滨河城镇。

图1 高莱茵河河段(浅蓝色段)在莱茵河的位置(作者改绘自https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-im-bach/inhalt/hintergrund/mensch-und-fluss/rheinbegradigung-i.html)

图2 高莱茵河河段沿岸城市分布(作者绘)

图3 莱茵瀑布核心景区(作者摄)

2.1 高莱茵河的开发利用历史

在前罗马时代,高莱茵河河段已经被开发使用,彼时,该河段的军事作用重于经济作用。罗马帝国消亡后,高莱茵河的航行于11世纪恢复,相关航段包括康斯坦茨和沙夫豪森,以及莱茵瀑布和巴塞尔。该航段上主要的货船来自沙夫豪森和苏黎世,由于航运过程中莱茵瀑布是一个不可逾越的障碍,沙夫豪森很快成为河上运输货物(尤其是盐)的重要堆放区和转运中心,并在1045年成立后发展起来。在航运作为主要运输方式的时期,同样因此获益的城镇还有劳芬堡等。直到19世纪中叶,该航段一直是重要的商业航运交通。

图4 莱茵瀑布核心景观区布局(作者改绘自www.rheinfall.ch)

图5 莱茵瀑布周边地区眺望点分布情况(作者改绘自Leitfaden Landschaft Rheinfall: Grundlagen zur Beurteilung von Vorhaben im Rheinfallgebiet aus landschaftlicher Sicht)

19世纪初,高速公路得到了很大发展,致使高莱茵河河段的航运量大幅减少。1841—1851年,只有19艘船在劳芬堡下游航行。因此,高莱茵河沿岸的众多城镇,在完成以航运带动发展的历史阶段任务后,纷纷向旅游业开发转型,逐步形成了完善的游憩空间体系。

2.2 高莱茵河沿岸主要城镇概况

高莱茵河沿岸分布有德瑞两国的众多城镇,各城镇的面积、人口等数据差异较大,所覆盖的景观要素及发展产业各异,各城市分布如图2所示。该河段东西两端的城市——巴塞尔和康斯坦茨为沿岸城市中人口最多的2个城市。由于该河段大部分为划分德瑞国界的边界线,因此在城水关系上,绝大多数沿岸城市均为沿高莱茵河岸单侧发展,只有德国的康斯坦茨,瑞士的莱茵河畔施泰因、劳芬乌维森和巴塞尔等城市跨河发展。

高莱茵河沿岸重要城市信息如表1所示。

3 高莱茵河地区沿河游憩空间的柔性一体化建构

3.1 以自然水景为核心的城河一体游憩空间布局

高莱茵河因其径流地形地貌的丰富性,形成了众多以水为主体的天然景观,其中最著名的是莱茵瀑布(图3)。作为欧洲目前流量最大的瀑布,位于诺伊豪森的莱茵瀑布每年吸引大量游客前来观景游玩。以莱茵瀑布为核心,连续丰富的游憩空间布置使得诺伊豪森镇,乃至临近的作为交通中转城市的沙夫豪森,都成为人们前往莱茵瀑布途中沿途停留游玩的场所,也丰富了人们在该区域游憩活动的多样性。

莱茵瀑布的核心景观区布局如图4所示。莱茵瀑布作为主体游憩吸引物,将相关要素和市场通过产品链或战略规划连接起来, 在地理空间上趋于集中[9]。以绿地围绕水体,随着人们徒步其中,步移景移,透过多种植被的分布多角度欣赏瀑布。周边布置有完善的基础设施,停车场的分布多而分散,各类水陆公共交通站点丰富,与步行骑行路线连接顺畅。餐饮、娱乐项目点、游客中心等设施均为人们的游憩活动提供了方便。

核心景观区周边的规划建设遵守水绿保护控制范围,有着严格的控高,以此来保障各个眺望点拥有良好的眺望视角[10-11](图5)。而将视野拉至整个诺伊豪森与沙夫豪森城镇,通向莱茵瀑布的各类区域性交通方式丰富,突出了该景观的核心地位(图6)。

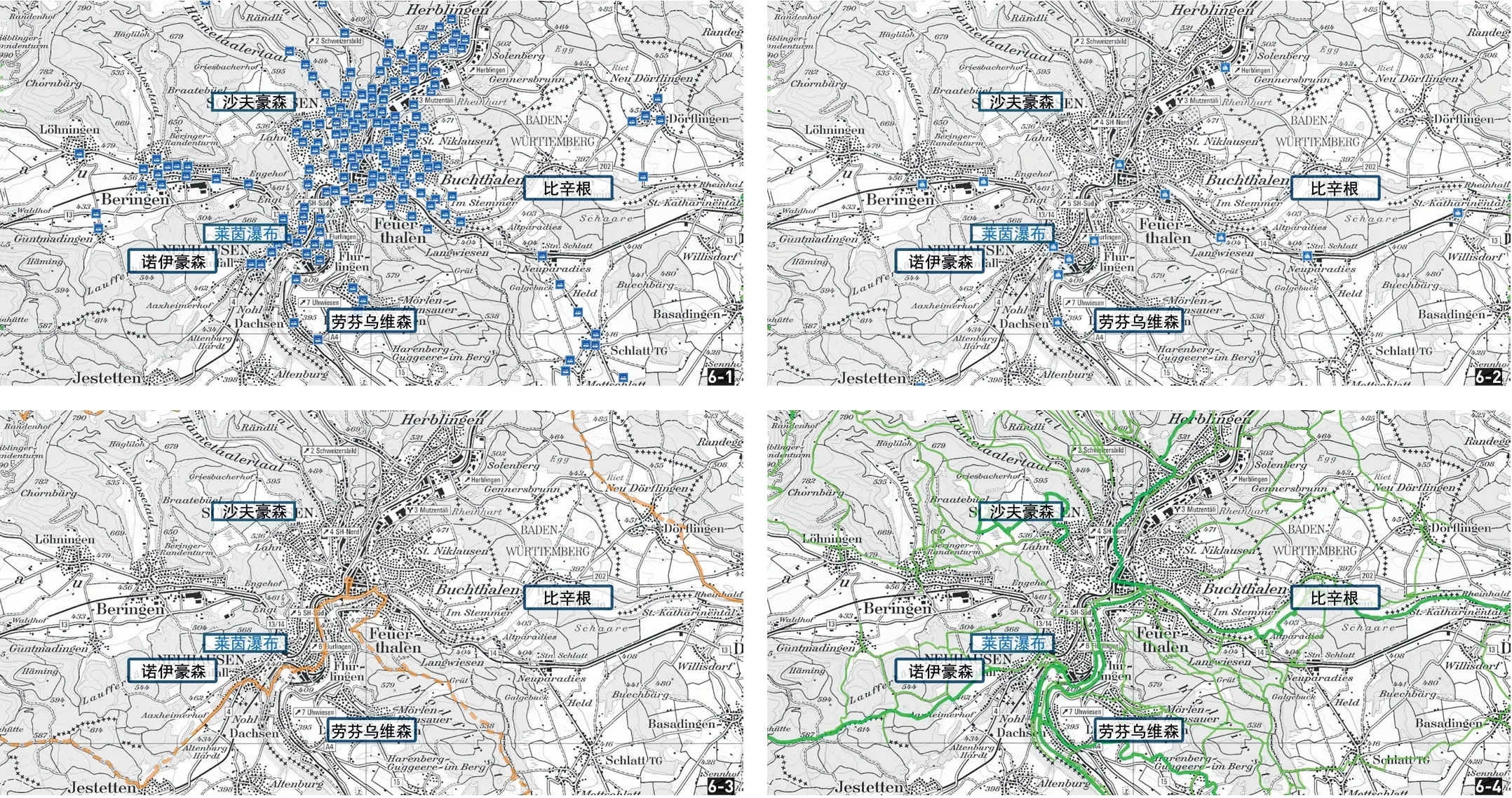

图6 通往莱茵瀑布的各类区域性交通方式(6-1 公交站点;6-2 火车站点;6-3 山地自行车路线;6-4 徒步路线)(作者改绘自https://map.schweizmobil.ch)

图7 康斯坦茨和沙夫豪森之间的水陆交通线路(作者改绘自https://map.schweizmobil.ch)

图8 高莱茵河慢骑行环保活动巴德塞廷根至德瑞劳芬堡骑行路线(作者改绘自https://map.schweizmobil.ch)

表1 高莱茵河沿岸重要城市概况

3.2 交错贯通的跨河与沿河交通空间

从空间上来看,除了沿河方向的航运交通外,河流似乎更多的是一项分割要素,而随着航运功能的日渐衰落,分割的作用愈加显著。如何整合空间,利用跨河交通将两岸联系起来,同时提升交通节点的空间品质,是提升人在其中的空间感受的关键。

随着高莱茵河沿河跨境旅游合作的不断增多,沿岸的交通组织元素愈加丰富,交通节点空间的丰富性也随之提高。无论是乘坐游船、火车,还是自行车骑行、徒步游览高莱茵河沿岸城镇,均有成熟的游览路线。同时,各类交通方式无缝对接,使人们即使在同一路线往返,也能欣赏到不同的风景。如康斯坦茨和沙夫豪森之间或莱茵费尔登和巴塞尔之间的游船之旅,特别适合在徒步旅行后的回返旅行时乘坐,可领略水陆2种不同的风光(图7)。

多元畅通的交通线路也为各类活动的举办提供了基础条件。如自2003年至今,每年春夏之际举行的高莱茵河慢骑行环保活动(Slow Up Hochrhein),环形路线总计32km,覆盖自巴德塞廷根至德瑞劳芬堡的高莱茵河岸沿线,穿过1个林区、2个历史性跨河桥梁,以及3个完整的中世纪城镇中心(图8)。活动当日除公共交通外,相关路段禁止机动车通行。除此之外,沙夫豪森至黑高、巴塞尔至莱茵费尔登均为该活动的经典骑行路段。

除了骑行游线外,瑞士境内的高莱茵河沿岸全线均为当地人喜爱的徒步远足游线,官方也提供了大量的经典路线。如从耶斯特滕至埃格利绍段,徒步路线的设计结合了平原森林自然景观及依河而建的修道院等人文景观,不仅作为徒步过程中的休息点,也为徒步过程增添了乐趣。同时,根据不同线路的自然条件,还设置了无障碍步道游览线路,大大增加了徒步游线的受众群。其中,跨河徒步路线网络的打造,除了承担连通河流两侧建成区的作用外,还兼顾着景观造景。水域空间内的桥梁设计与城市发展主题及空间景观布局规律相映衬,使各类景观有序地被景观通道分隔并形成错落有致的具有色彩的城市立体网络空间[12]。如连通德国巴德塞金根与瑞士施泰因之间的跨高莱茵河木桥,始建于1272年,长203.7m,是跨境最长的有顶木桥。这座被列为瑞士国家重要文化遗产的木桥,不仅起到了交通运输功能,更以其充满历史感和独特的造型与水景相互呼应,成为高莱茵河上别具一格的景观(图9)。

3.3 工农业产业建筑景观与游憩空间的有机结合

游憩空间通常作为以服务第三产业为主的空间载体出现,但一些特定的一产二产工农业在空间上会产生独特的建筑与景观。将这种特色建筑景观与游憩空间进行有机结合,可以提升游憩空间的整体体验。

由于北邻黑森林,高莱茵河沿岸地区拥有丰富的农业等产业资源。充分利用当地以葡萄园种植为基础的酿酒产业,将果园与游憩空间结合,使参观葡萄酒庄成为当地的游憩活动之一。如霍亨滕根镇的恩格霍夫酒庄是位于德国最南端的葡萄酒酒庄,其历史可追溯至中世纪时期,经过发展,目前已经形成了120hm2的葡萄园种植地。酒庄内活动丰富,不仅提供日常的葡萄酒品尝、展览及果园酒窖参观的导游服务,更会举办或承办各大葡萄酒节,吸引大量人士前来参加,同时也可作为短期休闲度假旅行在此地和周边地区停留。参观果园、酿酒工厂与酒窖,以及品尝与购买当地葡萄酒的一体化流线式设计,形成酒庄文化主题游线,并融入区域游憩空间体系之中。

除了将农业景观纳入游憩空间体系之外,有特色的工业场所也成为游憩空间体系中的重要节点。高莱茵河河段流速快、水量丰沛,有利于水电站的建设,自19世纪以来,这里就设有水力发电厂,一方面促进了该地区的工业发展,另一方面也改变了景观。在整个流域中,埃格利绍水力发电站最为有名(图10)。这座厂龄近100年的发电站在进行了改造与更新之后,在满足发电量需求及流域自然环境保护的需求下,作为历史保护建筑,其历史性也得到了完好地保留[13],成为国家级别的骑行游线(莱茵河路线)途中的推荐景点之一。

图9 德国巴德塞金根与瑞士施泰因之间的跨高莱茵河木桥(作者摄)

图10 埃格利绍水力发电站(引自https://www.voith.com/150years-de/axpo.htm)

3.4 临近城镇功能空间的一体多元差异化打造

区域中连续的游憩空间由于享有相似的地理自然条件,容易造成同质化的现象。而高莱茵河沿岸的大小城镇结合自身的历史人文因素,打造出了特色迥异的游览空间,使沿河一路的城镇均具有不同的吸引力,游客在进行目的地选择时,不会出现全部趋同于单一地点的情况,吸引游客一路不错过任何一个特色景点。

如前文所述,以自然风景为基底,与各类游憩项目结合的诺伊豪森镇乃至沙夫豪森州、与发电厂区建筑结合的埃格利绍,以及与果园酒庄结合的霍亨滕根镇,皆已发展出差异性的游憩体验。

除此之外,如表1所示,各城市拥有的独特景观与产业均可作为差异化的特色点。如开发天然温泉发展出温泉度假游的巴德塞金根;挖掘历史人文因素,因保存完好、富有古镇特色的壁画及半木结构的房屋而著名的施泰因;利用边境优势,集中并简化海关退税等办事场所及流程,将购物中心与交通、海关办公建筑集中化处理,吸引人们前往购物的康斯坦茨(图11)等。

临近城镇在打造各自游憩空间特点时,不仅彰显了自身优势,还使临近城镇之间的同质化竞争性降低,与周围其他城镇的游憩空间体验互为补充,提升了整个高莱茵河沿岸的游憩吸引力。

在打造高莱茵河沿岸游憩空间的过程中,以上4种游憩空间体系构建的实现,为提高大众对该地区游憩空间一体化的认知打下了基础。对于住在瑞士北部城市苏黎世的居民来说,一条经典的周末游憩出行行程是这样的:出于德国比瑞士物价低,以及退税手续便利的原因(瑞士为申根国但非欧盟国,因此可以随意进出德国等申根国家,同时享受退税政策),部分居民会定期去康斯坦茨进行一次集中采购活动。由于出行线路顺路,时间充足时会选择先去沙夫豪森欣赏莱茵瀑布,途中经过埃格利绍水力发电站,并可在瀑布周边进行徒步、皮划艇、游泳等活动。接着可以乘坐沿河火车,沿着高莱茵河沿岸风景一路来到施泰因,欣赏古镇壁画后,在傍晚时分到达康斯坦茨的购物中心,采购完毕后乘坐火车、巴士或自驾返回苏黎世。

这种居民自发形成的非官方的经典游憩线路,是将简单的采购活动扩展为一次同时拥有水上水下运动、自然人文景观、游玩购物两不误的综合性休闲游憩体验。而对于沿途的城镇来说,这种自发形成路线的成熟,间接地实现了将各自的游憩特色服务进行打包出售,增强了多城镇整体的吸引力,同时也为自身带来了更多人气,进一步增强了整个区域游憩空间的一体化发展。

4 跨行政区游憩空间柔性一体化建构的思考

我国拥有诸如京杭大运河等众多大型山水空间,往往涉及跨城市乃至跨省域的范围。高莱茵河沿岸地区涉及的范围为跨国,该区域在游憩空间柔性一体化的建构过程中面对的整合困境更加复杂,其经验可为我国跨行政区的游憩功能开发及空间设计提供借鉴。在京杭大运河申遗成功的背景下,如何通过对游憩空间整体的设计与规划,来对沿岸多城市整体的经济发展起到推进作用,同时对运河与城市空间特色起到共同认知、共同提升的作用等,是在城市与景观的实际设计中被关注的问题。高莱茵河沿岸地区的跨行政区游憩空间采用了灵活兼容的柔性一体化的推动模式,通过一系列空间层面的建构操作,增强了居民对该区域游憩的一体化认知,如自发形成了非官方推进的跨区域一体化游憩路线等,进而促进跨行政区游憩空间一体化的发展。

概括而言,游憩空间的柔性一体化从空间一体化建构措施着手,通过自下而上的方式实现大众认知一体化的提升,促进各行政区游憩空间的一体化发展。具体的游憩空间体系构建方法可以分为以下4点。

4.1 多产一体:多种产业场所空间与游憩空间整合

沿河复杂的地貌除了形成丰富的自然景观资源、可逐步发展为以景观为核心的旅游业外,其腹地的土地也为特色农业的发展提供了基础条件,同时借由河流水体的位能发展的水力发电,也为工业的发展提供了必要的基础,以此形成了独具特色的沿河三产。有机组织一、二、三产空间,将农业与特色工业场所融入游憩空间,可为各产业带来一加一大于二的正协同效应。

图11 集合了海关办公室的康斯坦茨火车站楼与临近的购物中心(作者摄)

4.2 城河一体:围绕核心景观片区的游憩空间布局

充分发挥核心景观的游憩价值,将重要节点的影响范围扩大,形成连续的游憩空间,带动其周边城镇空间的发展,进而达到分区联动的效果。

4.3 贯通一体:游憩交通多种形式的交错连通

连续贯通的交通是游憩空间一体化的基础保障,结合景观,尤其是水体的步行、骑行、自驾、巴士、火车、游船和划艇等多种交通方式,以及跨河桥梁等设施的交错连通,对同一场景进行了不同空间感受的营造,对于狭长形的区域游憩空间进行了体验的升维。同时,优质的徒步与慢行交通路径,更可以为各类跑步、骑行等活动提供场所,从而激发出新的地方性特色节庆活动。

4.4 一体多元:特色游憩体验的差异化挖掘

从自然景观、历史文化、生活习俗、节庆活动、餐饮娱乐,以及休闲设施等多个角度入手,挖掘区域内不同片区的特色,打造并强化各个片区之间的差异性,避免同质化。同时,在游憩功能上进行分区考虑,使各城镇的游憩空间体验互为补充,进而以点带面,由一个核心节点拉动整个区域的游憩吸引力。