让京味文化永存

——谈马海方的绘画艺术

□王进玉 著名艺术评论家

马海方是一位关注百姓、关注民生的画家。他的作品里表现的都是老北京风情,都是普通人的寻常生活状态,同衣食住行紧密关联。他要把平凡人的平凡事,平凡人的喜怒哀乐通过艺术的表现手法使其展现在画纸上,供大家欣赏品味,所以他是一位有着社会责任和担当的画家。

在马海方的笔下,我们感受到的是亲切和淳朴,是自然和情趣,是怀念和向往。因为他是地地道道的老北京人,对老北京的特色文化早已熟稔在心,而且身怀情愫,像《遛鸟图》《遛弯儿图》《找乐图》《凑热闹》《串货场》等,均是我们最容易见到的场景,也是当前多数人经历过、并珍惜着的生活和情致。但像《旧京街头小吃图》《旧京街头剃头放睡图》《旧京钱庄图》《旧京天桥八大怪》等,却很难见到了,甚至已经消失,但马海方用他手中的笔把它们完美地再现了出来,因此他的老北京人物风情画不仅是精彩的绘画艺术,还是重要的参考史料,它兼有艺术性和史料性双重价值。

众所周知,京味文化是一道靓丽的文化,也是一道充满地域特色风情的文化,同时又是一道正在悄然逝去着的文化。许许多多的老北京风俗习惯、生活场景、饮食建筑等都在逐渐离我们远去。从这个角度讲,马海方的确是一位有着较大贡献的画家。倘若你仔细品读他的画作,就会发现几乎每一幅作品里,都在讲述着一个故事、一片场景、一段民俗、一节文化。比如他的作品《茶房》,画了两个穿着旧式马褂、端着旧式茶盘的伙计,外加一个旧式的吊着绳子的大茶缸,其在题款中这样写道,“老北京茶馆兴于二三十年代,当时的大茶馆,前门外有天泉轩等。四十年代初茶馆开始不景气,小茶馆和路边席棚各种茶摊同时出现。”再比如他的作品《卖大糖葫芦图》,画了一个老汉骑着旧式自行车,车子的后座上有一个插满糖葫芦的草靶子,其在题款中这样写道,“过去北京的琉璃厂,每年正月初一到十五有庙会,其中就有卖大糖葫芦的,长的一米二三一串,品味更是多样,是当时厂甸庙会的一大特色。”类似这种内容、形式的作品,马海方创作了不少。他更像一个文化使者,给我们讲述着一个又一个饱含丰富趣味和文化内涵的动人篇章。

对于自己的艺术创作,马海方始终是清醒的,他曾说过,“艺术创作首先要有自己独特的艺术语言”“在艺术上如果总在重复前人走过的路,也就牺牲了自己的艺术生命。”正是在这种理念的作用下,他找到了自己的艺术源泉、表达方式,也形成了自己的艺术风貌。他并非把老北京的大街小巷、风土人情原封不动地挪移到画面上,而是通过一定的艺术夸张、纯熟的技法技巧、诙谐的人物塑造、有趣的场景渲染,使整幅作品焕发生机、熠熠生彩。

凡是熟悉美术史论的人都知道,传统的中国画特别是文人画主张“重墨轻色”“墨为君,色为臣”的观点,马海方在肯定此理论的同时,也提出了自己的认为,“要表现丰富的现实生活,仅以水墨为主的传统画法是不够的。特别是表现浓郁的民间风俗,如果没有鲜艳的色彩,就缺少特有的气氛和活力。”因此他努力打破前人的各种约束和条条框框,在自己所描绘的对象上、反映生活的题材上、表现画面的技法上,反复摸索、实践、锤炼,最终形成了水墨与重彩相结合的重彩没骨人物写意画。它的最大特点便是以凝重的色彩和饱满的水墨混融于宣纸之上,使其简练的线条在色彩和水墨间穿梭,虽隐于色而不弱其骨,虽藏于墨而不失其筋,在“没骨”中“见骨”,在“无筋”中“显筋”。

讲到这里,有人可能会问,“色彩重了,会不会艳,会不会有俗气和匠气?”我想引用马海方的一段话予以回答,“我所描绘的对象就是普通的市井百姓,他们的衣着,包括他们的生活都是丰富的,也是多‘彩’的,所以我便从来没有考虑过俗气、匠气的问题。我想社会已发展到今天,表达现实的题材,特别是民生题材是有生命力的,我就尽我所能把我熟悉的、热爱的东西通过画笔表现出来,只要市井百姓喜欢,就已经足够。”是的,老百姓生活的色彩就是马海方作品所呈现的色彩,也是他不断描绘与一直热爱的色彩。

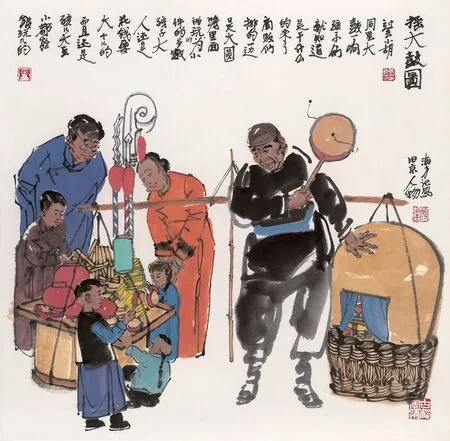

马海方 《摇大鼓》 68cm×68cm 设色纸本 2011年