基于5G通信的智能配电自动化系统研究

王 轩,黄殿勋,牛群峰

(1.中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司,河南 郑州 450007;2.河南工业大学 电气工程学院,河南 郑州 450001)

0 引 言

智能电网和泛在电力物联网(Internet of Things,IoT)战略的提出,对电力通信技术提出了更高的要求,5G通信技术的出现,为配电物联网的发展提供了技术支撑[1,2]。电力系统中,5G通信和配电物联网的融合应用有助于推动智能配电网发展,提升电力系统的运行水平。

1 配电自动化系统

配电自动化系统(Distribution Automation System,DAS)是配电企业在远方以实时方式监视、操作配电终端的自动化系统,具有配电网数据采集与监视(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA)、馈线自动化(Feeden Autonation,FA)、电网分析和优化等功能。其在结构上一般可分为3层,分别为配电自动化主站、配电子站(常设在110 kV/35 kV变电站内,可选配)以及智能远方终端设备,其中智能远方终端设备又包括数据传输装置(Data Transfer Unit,DTU)、配电变压器监测终端(Distribution Transformer Supervisory Terminal Unit,TTU)以及馈线远方终端单元(Feeder Terminal Uni,FTU)等,如图1所示。配电自动化主站主要实现对采集到的配电网运行数据加工、处理和全配网统一调度功能,负责与各个子站之间通信;子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等智能终端设备通信;智能终端层负责对现场设备进行数据采集、处理,并能与上级站进行通信和接收上级站的控制命令。RTU是现场智能处理器,它支持SCADA控制中心与现场器件间的通信,是一个独立的数据获取与控制单元。

图1 配电自动化系统结构

2 配电自动化的通信方式与需求

配电自动化智能终端通过光纤专网、电力载波、无线专网经骨干通信网或无线公网与配电主站通信。同时,可采用微功率无线通信方式(LoRa、ZigBee、RF433等)增强配电通信网对本地设备的通信覆盖,配电自动化通信方式如图2所示。从带宽、传输距离、可靠性以及实时性等方面对配电自动化的通信网络方式进行综合考虑,以三遥为主的区域优先选用光纤专网或无线专网;以三遥和二遥为主的区域可选择光纤、电力线通信或无线专网;以二遥为主的区域宜采用无线公网为主的通信方案[3]。

图2 配电自动化系统通信方式

在这些通信方案中,光纤专网、电力线载波通信等属于有线通信,目前广泛布设在配电网通信线路中,但存在布线调整困难、通信线路网络固化、线路噪声以及设备老化受损等问题[4]。无线电力专网、3/4G无线公网、卫星通信、LoRa、ZigBee等通信方式属于无线通信,常用在对时延要求不高的业务场景,但也存在网络安全和通信可靠性等问题,因此配电自动化网络布设和通信方式在重要的场景业务中仍采用有线通信[5]。5G超低时延、超高带宽、海量接入的无线通信网络特性将成为配电物联大部分无线和有线通信方案的新选择。

3 物联网和5G在智能配电网应用

3.1 配电物联网技术

配电物联网是物联网技术在配电自动化系统中的具体应用,实现配电自动化系统向数字化、网络化以及智能化发展[6,7]。通过在配电网各环节和设备上全面部署感知终端,运用软件定义网络(Software Defined Network,SDN)和网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)搭建配电物联网网络架构,实现配电网数据流与能量流的紧密结合、配网实时运行状态的全面感知与控制以及配电线路的设备保护。

配电物联网整体架构可分为端、边、管、云4层架构,如图3所示。端层是配电物联网的最底层,其中的智能终端设备不仅能够实现对配电设备运行状态、电气参数等各类数据的采集和监测,而且具有执行配电网保护、控制操作等功能。边层中分布式网络边缘节点就地或就近提供边缘计算,实现智能决策和服务。从逻辑架构上看,边层是通过软件定义方式使智能终端侧采集数据进行本地化运算处理,降低配电网云端计算和决策压力。管层是云层与边层、边层和端层间通信的通道,即网络层,主要包含有线/无线远程通信网络和本地通信网络,实现配电物联网云平台与边缘节点、边缘节点与智能感知终端间的通信需求。云层指云化的配电物联网主站平台。配电主站基于云平台、大数据等技术实现物联网架构下业务数据流的统一接入管理、业务信息高效处理以及面向多种业务需求的应用服务。

图3 配电物联网架构

3.2 5G通信技术

5G技术作为4G的演进,采用超高频段、新型多天线、D2D等新型网络架构定义了高可靠和低延迟通信(ultra-Reliable and Low Latency Communications,uRLLC)、增强型移动宽带(enhanced Mobile Broadband,eMBB)以及大规模机器类型通信(massive machine Type Communication,mMTC)3大应用场景。5G无线通信能够使电力网络和智能配电终端实现海量信息接入、低时延和高可靠性的业务需求,尤其是5G电力切片技术对分布式配电自动化业务场景有很强的适配性。

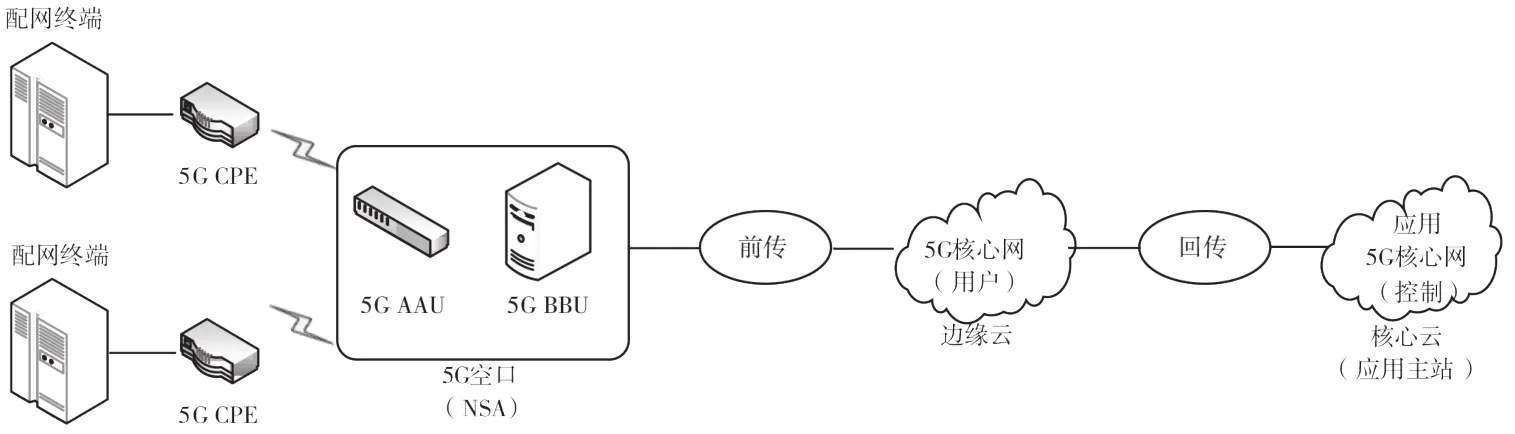

5G网络架构如图4所示,区别于4G,5G基站结构发生了新的变化,将RRU和原本的无源天线集成为一体,出现了新的设备,即有源天线处理单元。室内基带处理单元(Building Base band Unit,BBU)的物理结构也由于5G改变的网络框架而演变成了集中单元(Central Unit,CU)和分布单元(Distribute Unit,DU),5G核心网功能下沉到边缘。5G网络架构将核心网分为分布式核心网用户层和核心网控制层,分别提供5G边缘云和5G核心云服务[8]。5G边缘云通过5G边缘计算节点实现业务应用边缘侧直接处理原始配电终端设备数据,降低处理延时。边缘计算容器技术能够实现配电不同业务的数据处理,不同容器独立负责不同业务的边缘处理,保障业务安全隔离。通过SDN/NFV技术实现边缘云与核心云里虚拟机逻辑连接,将配电物联网主站中不同业务下沉至边缘层,实现故障隔离和自愈等功能。此外,电力网络切片技术实现不同种类业务拥有不同的网络通道,具有边缘计算的切片网络能更好地实现配电网络端到端服务。

图4 5G网络架构

4 “5G+”配网自动化业务应用

配网自动化系统主要实现对整个区域配电系统运行进行安全监视、保护控制以及分析管理等功能,可以通过采集海量配电终端设备信息,通过5G通信实现配电主站对整个配网设备运行状态进行监视。当配电网络发生故障或运行异常时,能够通过继电保护装置检测和判断故障区域,实现故障隔离和恢复供电。结合物联网边缘计算的5G网络架构采用核心网端处下沉,边缘计算等技术保证了配网差动保护业务低延时、高可靠性的实现[8-11]。以配电网电流差动保护应用场景为例,每个智能配电终端分别采集两侧的相电流及零序电流,各自计算被保护线路的差动和制动电流,点对点通信数据流无需回传至5G核心网,在5G边缘云侧就能完成信息交互和传输,满足配电网差动保护端到端<20 ms的时延要求。

此外,5G通信技术和配电物联网结合应用,可以实现对配网终端实际运行状态的实时感知,提升终端设备监测可观性,尤其是针对分布式光伏等电源的接入可进行电功率需求分析,实现配网低时延、高可靠性的主动管控[10,11]。

5 结 语

配电自动化是电力系统关键业务之一,系统主要实现配电网的保护控制,保障配电可靠性。目前,配网主干区域均布设光纤联网实现配电SCADA、馈线自动化等功能,但由于光纤布设成本高昂,边远地区不容易布设光纤,且随着配电自动化业务场景扩展,对带宽和时延等性能指标及传输要求进一步提高情况下,5G无线通信、电力网络切片、SDN/NFV、基于边缘计算的物联网等技术为配电自动化系统实现泛在物联、满足低时延、高安全可靠性需求提供了强有力的技术支撑。