为写小说,这位作家辞掉了间谍工作

王卓娇

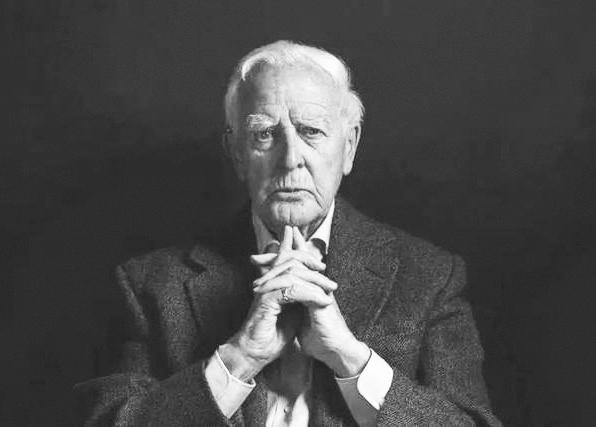

据英国媒体报道,电影《锅匠,裁缝,士兵,间谍》的同名原著作者约翰·勒卡雷(Johnle Carré)于2020年12月12日因肺炎在英国康沃爾去世,享年89岁,报道指出,他并未感染新冠病毒。

好人为坏事服务,坏人为好人服务

一直以来,勒卡雷的小说以冷战和间谍题材见长。他的写作风格细腻入微,情节错综复杂,他擅长将冷战时期西方与苏联两大对立阵营中的间谍活动,描写为在充斥着变节、背叛和个人悲剧的腐烂体系中模糊了道德边界的一环,从而使间谍小说提升到了很高的艺术水平。斯蒂芬·金称他为“文学巨匠和人道主义精神者”;历史小说作家罗伯特·哈里斯(Robert Harris)说,记载冷战时期间谍世界的勒卡雷是“战后英国最伟大的小说家之一”。

而中国台湾作家唐诺如此评价:勒卡雷就是间谍小说家的第一人,而且第二名可能还没有出生。

现代英国间谍小说的典范是伊恩·弗莱明(Ian Fleming)的詹姆斯·邦德(James Bond)——风流倜傥、彬彬有礼,忠于女王陛下和国家。“007”以其无懈可击的天赋,在成功撩到妹子的同时还能摆脱麻烦,让充满神秘色彩的间谍又披上一层浪漫主义外衣。

勒卡雷的书却颠覆了这一概念,他将情报行动描绘成模棱两可的所在:对与错都难以抉择,即使目的很明确,也很难看出其手段是否合理。他的主角都是孤独且幻灭的人,他们的工作游走于道德灰色地带,被官僚主义的权力游戏和政客们不透明的阴谋所驱使,他们既可能被敌人出卖,也可能被同事和情人出卖。

约翰·勒卡雷(1931-2020)原名戴维·康威尔(David Cornwell),1931年出生于英国普尔,全球20世纪最著名的间谍小说家,五六十年代他曾在英国军情五处(MI5)和军情六处(MI6)工作。1963年发表间谍小说《柏林谍影》,获得英国金匕首奖和美国埃德加·爱伦·坡奖,成为他最著名的代表作。

“勒卡雷真正的主题从来不是间谍,”早在1999年,《纽约客》就有关于他作品的讨论,“人类关系中无休止的欺骗就像行走迷宫:背叛是爱,谎言是真理,好人为坏事服务,坏人为好人服务。”

勒卡雷的作品旨在讨论人性。他认为政治立场无法抹灭人性,无论意识形态如何,人性都有缺陷也都有闪光点。中国读者在相对更为熟知的《锅匠,裁缝,士兵,间谍》中早已窥探到这一点。

勒卡雷18岁就被英国军方情报单位招募,担任对东柏林的间谍工作,1958年就职于英国安全局军情五处,同时开始写作。他作为英国特工的经历,加上他作为作家的深入实地调查,使他的小说具有一定的权威性。他以现实为出发点,创造了一个不可磨灭的虚构世界。

在长达半个多世纪的职业生涯中,勒卡雷写了20多本书,并将它们设置在卢旺达、车臣、土耳其、加勒比海和东南亚等遥远的地方。他描述了各种不同的主题,在柏林墙倒塌后,他的小说变得更有争议性,他也变得更加政治化。但如果他有政治观点要阐述,他仍然会用英国式的优雅、复杂的情节和准确无误的描述来包装它们。

外交官、间谍、小说家

约翰·勒卡雷深谙骗术,似乎生来如此。

1931年10月19日,原名大卫·康威尔(David Cornwell)的勒卡雷出生于英国多塞特郡普尔。他父亲龙尼是个风流倜傥却满口花言巧语的滑头兼混蛋,母亲奥丽弗早在他5岁时就偷偷离开了他和7岁的哥哥。

→ 约翰·勒卡雷喜欢在影视剧中客串角色,这是在根据他的小说《女鼓手》改编的同名电影中的客串。

勒卡雷动荡的童年总是在有专职司机开宾利车接送和父亲永远处于实施巨大骗局或进监狱的边缘之间摇摆不定。

“骗子、幻想家、偶尔的囚犯,以及我的父亲”——2016年出版的自传《鸽子隧道》中,勒卡雷曾这样形容龙尼。他在与父亲的对抗中学会如何撒谎和察言观色。

上世纪40年代末,和龙尼关系破裂之后,勒卡雷前往瑞士伯尔尼大学学习现代语言。在那里,他被一个潜伏在大使馆的英国特工招揽,开始了他的间谍生活。除了在英国首屈一指的伊顿公学任教两年外,勒卡雷在16年的时间里,一直为军情五处和军情六处服务。直到数年后,勒卡雷才承认了自己从前的职业,他说不必再为此撒谎了,这是一种解脱。

勒卡雷在牛津读书时,就一直密切关注左翼团体中可能支持苏联的人,1960年,他以英国外交官的身份移居德国,工作包括审问、窃听电话、组织入室盗窃和管理特工。

简言之,他过着三重生活:外交官、间谍、小说家。1961年,他的处女座《召唤死者》(Call for The Dead)出版,由于间谍身份的敏感,他的书稿写成后都会送到军情六处接受审查,另外英国情报机构也禁止他用实名写作,于是他就随手取了约翰·勒卡雷这个听起来很像法国人的笔名。

勒卡雷第三部小说《柏林谍影》(The Spy Who Came in From the Cold)出版即获得好评,成为全球畅销书。这是一本震撼人心的书,当了一辈子间谍的主角阿历克·利玛斯,在一个他认为是一回事但事实是另一回事的任务中,被卷入欺骗、背叛的个人悲剧。对于习惯奇幻式结局的读者来说,《柏林谍影》的结尾犹如当头一棒。一位评论家如此写道:“《柏林谍影》标志着两个时代之间的界限:上帝在我们身边的爱国主义时代,对政府和西方道德的信任,以及偏执狂、阴谋论和怀疑政府、道德漂移的时代。”

作者父亲的儿子

随着小说获得成功,勒卡雷真实身份也被英国媒体爆出。1964年,他彻底辞去间谍工作,开始全职写作。20多年间,他创作了多部以冷战为背景的小说,包括《镜子战争》(1965年)、《德国小镇》(1968年)、“史迈利三部曲”和《莫斯科情人》(1989年)。

→1965年,《柏林諜影》就被搬上大荧幕。

借助1986年出版的半自传小说《完美的间谍》(A Perfect Spy),勒卡雷回忆了他和父亲龙尼如何在谎言中互相欺骗和被欺骗。事实上,父子两人关系非常疏远又针锋相对。对龙尼,勒卡雷总是怀着复杂的感情,想亲手杀了他,却又经常花钱将身陷囹圄的龙尼捞出来。每当龙尼在监狱里啜泣,用溺水般的声音说“儿子,我不能再坐牢了”,勒卡雷总是感到“像刀子一样缓慢地从身上割过”。

勒卡雷最终与父亲断绝了联系,但父亲“龙·勒卡雷”继续向他索要钱财,他在电视上看到儿子的生活纪录片,觉得儿子没有将一切都归功于他,绝对是一种诋毁,于是父亲威胁要起诉儿子。很长一段时间以来,龙尼行踪飘忽不定,要么音讯杳无,要么从世界各地写信给儿子乞求实质帮助,不过这些信件最终都被勒卡雷随手扔掉或付之一炬。

最终,龙尼客死维也纳,勒卡雷为他的葬礼支付费用,却并未出席。后来他为《完美的间谍》寻找素材重返维也纳,遇到的一位酒店夜间门房对他说:“你父亲是个伟大的人,你对待他的方式实在太不地道了。”

情报世界拥我入怀的时候,感觉就像回到家一样

晚年,勒卡雷刻意避开文学界的社交场合,也拒绝了众多采访需求。虽然偶尔在伦敦汉普斯特德居住,但更多时间,勒卡雷会和家人们待在康沃尔悬崖顶上的一栋白色房子里,他在家庭幸福中找到新的乐子。大批来访者间或蜂拥而至,间谍们也不时前来拜访,把他当做自己职业的一种神谕。

当一切喧嚣归于平静,勒卡雷写道:我在曾经熟知的秘密世界之外,试图为我们所居住的这个更为宽广的世界创造一个大剧场。这个想法最初源自想象,然后寻求实体,接着再次回到了想象,最后便来到我此刻就座的书桌前。

情报世界拥我入怀的时候,感觉就像回到家一样。

(摘自《南都周刊》2020年第12期)