针刀结合牵引治疗神经根型颈椎病临床研究

王永宏 陈智能 姚新苗△

神经根型颈椎病是颈椎病中发病率最高、临床最常见的一种[1],随着人们生产生活方式的改变,颈椎病已经成为严重影响人类健康的疾病,该病病变基础为颈椎间盘自身退变,加之颈部周围软组织、椎体间关节改变和椎体退变增生等因素,使周围神经血管受到压迫或刺激,从而产生一系列临床症状与体征[2]。本课题采用针刀结合牵引治疗神经根型颈椎病,取得了较好的疗效,现报告如下。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取2019年4月至2020年3月本院收治的120例神经根型颈椎病患者,用随机数字表法将其分为3组,每组40人。

1.2 诊断标准

参照《第三届全国颈椎病专题座谈会纪要》[3],符合神经根型颈椎病表现者:1)有外伤史或慢性劳损史者,可有数月至数年的病史。2)颈部肌肉僵硬,颈痛伴上肢放射痛,颈前屈后伸时加重,头晕头痛。3)查体颈部活动受限,下段椎体棘突及患侧肩胛骨内上角常有压痛,可有受累神经根支配区域的皮肤感觉减弱及上肢肌力减弱或肌肉萎缩,叩顶试验阳性,臂丛神经牵拉试验阳性。4)颈椎X线可见椎体周围骨质增生,椎间隙变窄,椎间孔变小,项韧带钙化。

1.3 纳入标准

1)符合本研究诊断标准,2)年龄20~70岁,性别不限;3)无利多卡因过敏史;4)愿意接受针刀治疗并能坚持至疗程结束;5)签署知情同意书。

1.4 排除标准

1)其他类型颈椎病;2)颈部有并发症,如皮疹、皮肤溃烂、局部创伤等;3)严重内脏疾病发作期;4)体质虚弱、高血压病、糖尿病、冠心病;5)颈椎严重骨质疏松、恶性肿瘤、结核病患者。

1.5 方法

1.5.1治疗方法

1)针刀组

(1)体位:患者取伏坐卧位,双手掌面向下垫于额头,下颌内收,充分暴露项部皮肤。(2)定位:在C4~5,C5~6,C6~7棘间韧带及正中旁开1.5 cm处的关节突关节线及肩胛提肌止点处结合临床体征与X线、CT等影像学资料的提示,触寻压痛条索或阳性反应点定位,龙胆紫标记。(3)常规皮肤消毒后,铺无菌洞巾,戴手套,对治疗部位行1%利多卡因1 mL+0.9%氯化钠4 mL局部浸润麻醉。(4)针刀操作:选取Ⅰ型4号直形针刀,从定点部位快速刺入,刀口线与局部神经血管及肌纤维平行,针尖抵达条索状痛点时作纵疏横剥,提插切割,手下有松动感时拔出针刀。术后创可贴覆盖针眼。针刀治疗1次/周,3次为1个疗程。

2)牵引组

采用坐位间歇式牵引治疗,嘱患者颈肩部放松,调整固定颌枕带使头部略前倾10°~15°,牵引质量以自身质量的1/10开始逐渐增加,以患者耐受为度,每次15 min,2次/d,3周为1个疗程。

3)针刀联合牵引组

患者针刀治疗后进行牵引治疗,疗程同上。

1.5.2疗效评定方法 观察指标采用颈椎功能障碍量表评分(NDI)[4]和VAS疼痛评分进行评估,NDI量表共设有10个问题项,每项0分到5分,分值越高表示功能障碍越严重。

临床疗效参照《中医病证诊断疗效标准》[5],治愈:原有临床症状完全消失,能够进行正常的工作生活,与常人无异。显效:原有临床症状明显改善,功能障碍基本消失,劳累过度后颈、肩部可有轻微不适。有效:原有临床症状有所改善,但易反复,日常工作生活仍受影响。无效:症状无改善。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

纳入研究的患者共120例,男66例,女54例;年龄24~69岁;病程1~36个月。

三组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 三组患者基本资料对比

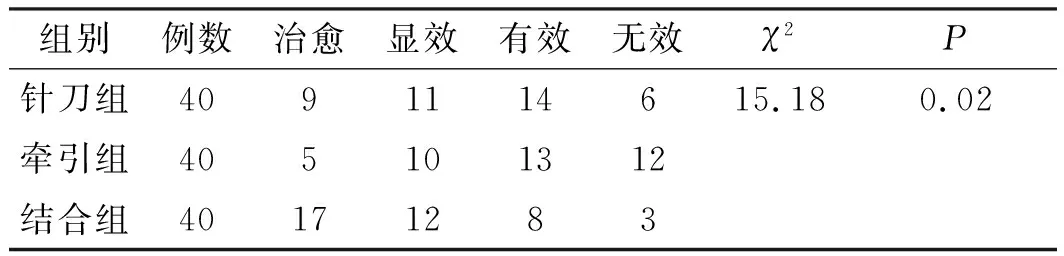

2.2 三组患者临床疗效对比

三组患者的临床疗效差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 三组患者临床疗效对比(例)

2.3 三组患者NDI评分对比

治疗前三组患者NDI评分对比,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后三组患者NDI评分均较前降低,三组间两两比较差异均有统计学意义(P<0.05),且结合组评分明显低于针刀组与牵引组,见表3。

表3 三组患者NDI评分对比

2.4 三组患者VAS评分对比

治疗前三组患者VAS评分对比,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后三组患者NDI评分均较前降低,三组间两两比较差异均有统计学意义(P<0.05),且结合组评分明显低于针刀组与牵引组,见表4。

表4 三组患者VAS评分对比

3 讨论

现代医学认为CSR多由头颈部外伤,长期姿势不良造成,导致颈椎正常解剖位置改变,椎间孔变窄、炎症刺激或压迫颈神经根,出现受累颈神经根支配区域出现疼痛、麻木等根性病变,受累部位以C5~8神经根多见[6]。本病虽好发于中老年人,但近年来发病率明显增高,且发病年龄不断提前,尤以颈部长时间保持固定姿势的人群好发[7],这种姿势使得后颈部软组织长时间处于高度紧张状态,后期会造成椎体间关节失稳,导致椎间盘突出,产生压迫症状。

现阶段该病的主要治疗方式有手术治疗和传统保守治疗。手术治疗对患者的创伤较大,晚期可能出现较多并发症,绝大多数患者通过保守治疗可缓解临床症状和体征[8]。保守治疗的目的在于减轻神经根周围的水肿以减轻根性症状,治疗手段以针灸、推拿、手法复位、药物注射、口服药物等为主[9],但传统治疗主要存在治疗手段单一、治疗周期长、见效慢且效果持续时间不长的问题。

针刀是古代针具与现代外科手术刀的结合产物,自针刀诞生以来,在慢性软组织类疾病的治疗上取得了喜人的成绩。对于该病的针刀治疗,主要机制是松解颈部软组织本身的粘连、瘢痕、挛缩,改善血液循环,促进炎性物质的清除;解除椎体小关节周围的高应力状态,从而恢复颈椎生物力学平衡;调节椎间盘周围的细胞因子,延缓椎间盘的退变[10]。关于治疗本病时受损神经根的定位及周围组织解剖关系非常重要[11]。针刀与影像、高频超声等技术的结合,在治疗本病时通过对治疗靶点的精准定位,确保了安全性、提高了疗效[12-13]。

CSR根性症状的产生与神经根受压密切相关,牵引疗法可增大椎体间隙,改善椎体小关节、突出及增生组织与神经根的位置关系,缓解神经根受到的压迫、促进周围水肿的吸收,延缓颈椎的退变,改善颈椎生理曲度,并且在一定程度上能够使已突出的椎间盘组织自行回纳[14]。颈椎过伸时更易导致椎间盘的突出,因此,颈椎牵引多为前屈位牵引,牵引角度的大小应与具体病变椎体相一致,即较下位的突出牵引角度略大[15]。颈椎的持续退化可能导致颈髓受压损伤,从而出现更加危重的脊髓功能障碍。有研究表明颈椎仰卧位前屈牵引可有效扩大椎间孔和椎管的横截面积,减轻对神经根和脊髓的压迫[16]。针刀通过调整应力失衡的椎周组织是治疗该病的重要机制[17],术后短期内组织的再次粘连失衡会导致疾病的复发,持续的牵引力可改善病变组织的痉挛、软化颈部软组织,加速关节软骨和软组织的恢复,这种牵引所产生的维持效应很大程度上弥补了针刀的及时调整力学作用,为颈内外平衡的恢复创造条件,强化了最终的疗效。

综上所述,针刀结合牵引治疗神经根型颈椎病的疗效确切,此方法既能解除颈部肌肉软组织的病变,也能纠正颈椎骨关节错位恢复颈椎功能,解除对神经、血管的卡压,做到了标本兼治,可取得较好的远期效应,值得临床推广应用。