2012年江苏高邮—宝应MS 4.9地震前的条带和空区异常

汤兰荣 曾新福 罗 丽 查小惠 郭雨帆

(中国南昌 330096 江西省地震局)

0 引言

地震活动性方法是我国当前重要的地震预测方法,其中地震空区和条带是此类方法中应用较多、效果较好的指标(梅世蓉等,1997;陆远忠等,2001),对判断未来大震发生的地点及震级具有重要意义,是重要的中长期异常指标。利用地震空区和条带进行地震预测现已成为地震预报研究的常用方法。对于华东地区,2000 年以来陆地上发生4.7 级以上地震3 次,分别为2005 年11 月26 日九江—瑞昌5.7 级、2011 年1 月19 日安徽安庆4.8 级和2012 年7 月20 日江苏高邮—宝应4.9 级地震。九江—瑞昌5.7 级地震前出现4 级地震条带异常(汤兰荣等,2017)和ML≥2.5 地震围空—集中活动现象(高建华等,2006),安庆4.8 级地震前存在ML≥3.0 地震条带异常,高邮—宝应4.9 级地震前是否存在地震条带和空区异常是我们非常关心的问题。

对于高邮—宝应4.9 级地震异常的研究,目前形变、电磁、流体等测项研究成果发表(方燕勋等,2013;李军辉等,2014;蒋延林等,2016;王维等,2016)。对于地震活动性异常,地震震例总结中已有分析,但由于研究重点和扫描方法有所差异,不同研究者的研究结果存在差异。本文将对地震条带和空区异常进行分析,并采用国家数字测震台网数据备份中心提供的地震波形数据,对条带上的震源机制和空区内地震视应力变化进行分析,以便为华东地区地震趋势判定提供参考。

1 地震条带分析

1.1 地震条带识别

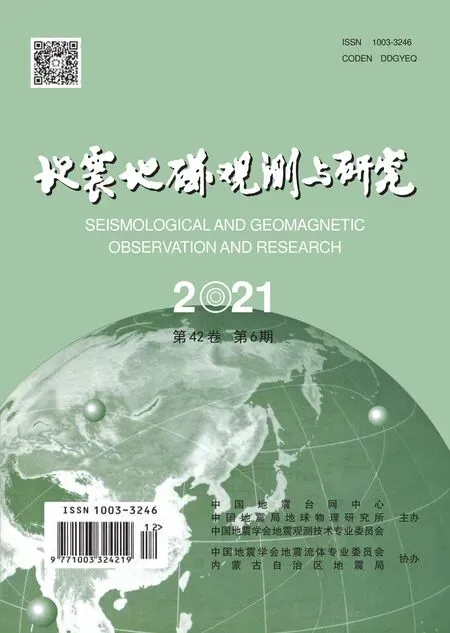

对高邮—宝应4.9 级地震前的小震活动进行条带扫描分析,条带的判定遵循定义及判定准则(国家地震局科技监测司,1990)。分析结果显示震前存在ML≥4.0 条带异常,条带长680 km,宽140 km,走向北东,与大断裂(郯庐带)方向相近。组成条带的地震震级为ML4.0—5.3,起始时间为2007 年5 月,持续时间为59 个月,条带上最后一次地震距主震发生的时间间隔为3 个月,且主震位于条带北部内侧(图1)。

图1 高邮—宝应4.9 级地震前的条带Fig.1 The seismic belt before the Gaoyou-Baoying MS 4.9 earthquake

为了检验条带的可靠性,对条带内外频度比[N/(N′ +1),其中N为条带内窗长为1 年、步长为1 月的小震活动频次,N′为条带两侧各向外扩展1/2 带宽范围内窗长为1 年、步长为1 月的小震活动频次]进行分析。由图2 可见,条带频度比曲线在高邮—宝应4.9 级地震前出现了明显高值,频度比高值时段为2005 年12 月—2008 年4 月、2011 年2 月—2013 年6 月,第1 个高值时段出现在条带开始形成前17 个月,第2 个高值时段出现在条带形成期间,说明条带异常较可靠。

图2 条带频度比曲线Fig.2 Frequency ratio curve of the seismic belt

1.2 条带上地震的震源机制解分析

针对高邮—宝应4.9 级地震前地震条带上的6 次ML≥4.0 地震,收集地震周边台站记录到的数字地震波形资料,采用Snoke 等(Snoke et al,1984;Snoke,1989)发展的利用P 波、SV 波和SH 波的初动和振幅比联合计算震源机制解的方法(简称Snoke 方法)和交互式FOCMEC 反演程序(刘泽民等,2015)对震源机制解进行计算,其中2007 年5 月6 日江苏灌南ML4.0 地震由于记录台站较少,无可靠的计算结果。现将条带上5 次地震的震源机制解和孙业君等(2015)利用相同方法计算得到的主震震源机制解进行对比,发现震源机制解相差不大(图3)。根据Zoback(1992)的分类标准对震源机制进行分类,结果除2011 年安庆ML4.8 地震为逆断型外,其他5 次地震均为走滑型。从图4 给出的震源机制各个参数每l0°间隔的归一频数分布可知,6 次地震的节面走向较分散,P轴优势方向为近EW向,与华北南部最大主应力方向为近EW 向的结果较为一致(陈连旺等,2003),P轴倾角在30°以内,表明断裂所承受的作用力以近水平向为主。地震活动受区域构造应力场的控制,但地震所处位置构造分布不同导致断层节面走向各不相同(王晓山等,2017)。对于地震条带走向与震源机制的关系,刘蒲雄等(国家地震局科技监测司,1989)认为,条带走向一般接近于未来主破裂面的走向,条带可能反映了与未来主破裂直接有关的断裂带(发震断裂带)的活动。对于本次地震,条带走向呈NE 向(图1),断层破裂面呈NNE 向(孙业君等,2015),二者接近,相差约20°,说明条带可能反映了发震断裂带的活动。

图3 条带上ML ≥4.0 地震的震源机制解投影对比Fig.3 Comparison of focal mechanism solutions of ML ≥4.0 earthquakes

图4 震源机制参数归一频数分布Fig.4 Normalized frequency of focal mechanism parameters

1.3 条带及邻区地震视应力分析

选取条带及邻区信噪比较高、记录清晰的ML≥4.0 地震波形进行视应力计算,得到视应力均值为1.88 MPa,其中条带上的地震视应力均值为2.58 MPa,条带外的均值为1.34 MPa,说明条带上的地震视应力高于条带外。从空间分布来看,条带南部地震的视应力最高,主震发生在条带北部视应力相对较低的地震附近。

图5 地震条带及邻区地震视应力值分布Fig.5 Distribution of apparent stress values in seismic belt and adjacent areas

2 地震空区分析

2.1 地震空区识别

对高邮—宝应4.9 级地震前的小震活动进行空区扫描,遵循定义及空区判定准则(国家地震局科技监测司,1990 )。分析结果显示,震前存在ML≥3.0 空区异常,空区长轴长400 km,短轴长200 km,长轴方向为NNW 向,起始震级为ML3.0,起始时间为2007 年1 月26 日,持续时间为63 个月,且主震位于空区南部,见图6。

图6 高邮—宝应4.9 级地震前的空区Fig.6 The seismic gap before the Gaoyou-Baoying MS 4.9 earthquake

图7 给出了空区内1970 年以来ML≥3.0 地震M—t关系曲线。可见空区形成期间出现了缺震异常,说明空区异常较可靠。

2.2 空区视应力分析

为了保证计算样本数量,选取2009 年以来空区及外围120 km 范围内153 次ML≥2.0地震,根据各地震台站波形记录情况,选取信噪比较高、记录清晰的波形数据,取震中距200 km 以内的台站波形数据进行计算,地震起止时间为2009 年1 月1 日至2012 年7 月19 日。

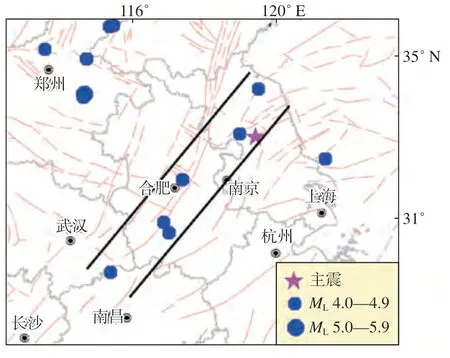

计算得到153 次ML≥2.0 地震的视应力在0.009 MPa—2.36 MPa 之间,平均值为0.29 MPa。从视应力空间分布(图8)来看,空区内部与外部地震的视应力值差别不大,且震前主震附近的小震视应力值相对较高。

图8 空区及周边120 km 范围内的地震视应力值Fig.8 Apparent stress values within 120 km of the seismic gap

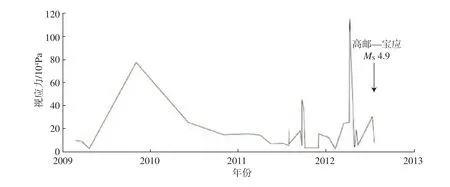

由2009 年以来空区内部ML≥2.0 地震视应力时间变化曲线(图9)可知,视应力值在震前出现2 次高值,对应时间分别为2009 年11 月和2012 年4 月,震前视应力演变过程为上升—下降—上升—发震,表明应力具有逐步积累—调整—积累—主破裂发生的变化过程。

图9 空区内部ML ≥2.0 地震视应力变化曲线Fig.9 Apparent stress curve of ML ≥2.0 earthquakes in the seismic gap

3 结论与讨论

通过对高邮—宝应4.9 级地震条带上的地震视应力和震源机制以及空区内外地震视应力特征进行分析,获得如下结论。

在高邮—宝应4.9 级地震发生前,震中周围存在NE 向ML≥4.0 地震条带,主震发生在条带南部。条带异常持续时间为59 个月,起始震级为ML4.0,条带长680 km,宽140 km。主震震级与条带起始震级差为1.3,震级差较小。地震条带的走向与大断裂(郯庐带)方向接近,也与断层破裂面方向接近,相差约20°,说明条带可能反映了与未来主破裂直接有关的断裂带(发震断裂带)的活动(国家地震局科技监测司,1989)。条带上地震震源机制解相差不大,以走滑错动为主,P轴优势方向为近EW 向,与华北南部最大主应力方向为近EW 向的结果较为一致(陈连旺等,2003),说明地震活动受区域构造应力场的控制。条带上地震视应力高于条带外,主震发生在条带北部视应力相对较低的地震附近。

震前存在ML≥3.0空区异常,空区长轴长400 km,短轴长200 km,长轴方向为NNW向,空区起始震级为ML3.0,持续时间为63 个月,主震位于空区内南部。空区及邻区视应力均值为0.29 MPa,反映了该地区的视应力背景水平。空区内部与外部地震的视应力值差别不大。震前主震附近的小震视应力值相对较高,反映了震中所在区域内能量高度积累和区域构造应力场增强的信息。震前空区内部视应力演变过程为上升—下降—上升—发震,表明应力具有逐步积累—调整—积累—主破裂发生的变化过程。

本文所用程序由浙江省地震局朱新运研究员和安徽省地震局刘泽民高级工程师提供,中国地震局地球物理研究所国家数字测震台网数据备份中心为本研究提供地震波形数据,在此表示感谢。