强制性运动疗法在脑卒中偏瘫康复治疗中的应用效果研究

钟 乐 王雪君

长春中医药大学附属第三临床医院,吉林 长春 130000

脑卒中是我国临床常见的脑血管疾病,具有极高的致残率和死亡率,严重威胁了人民群众的身心健康,并给国家医疗资源带来很大负担。该病主要的发病人群为中老年人,随着我国人口老龄化趋势愈发明显,脑卒中患者的数量也在逐年增加,虽因医学手段的进步,使患者生存率大幅提高,但面对脑卒中给患者带来的功能障碍,临床尚未有彻底解决的方案[1]。偏瘫作为脑卒中最常见的一种并发症,会给患者个人及家庭造成极大的不便与负担,采取适当的康复治疗,对患者的患侧神经和肢体进行康复刺激,对改善其肢体行动能力、促进病情康复具有一定成效[2]。 鉴于此,选择我院2019年3月-2020年1月期间脑病中心收治的脑卒中偏瘫患者(n=102)为研究对象,针对强制性运动疗法在脑卒中偏瘫康复治疗的应用效果予以探究。现整理如下:

1 资料与方法

1.1基线资料 选择我院2019年3月-2020年1月期间脑病中心收治的脑卒中偏瘫患者(n=102)为研究对象,根据单盲分组法进行1:1比例分组,对照组(n=51):男、女患者比例28:23;年龄45~70岁,年龄中位数为(55.56±4.24)岁;研究组(n=51):男、女患者比例30:21;年龄47~71岁,年龄中位数为(55.62±4.31)岁。2组患者性别、年龄方面的数据经对比,P>0.05有可比性。纳入标准:研究对象均经过CT或者MRI等检查,确诊为脑卒中,且存在偏瘫症状,符合中华医学会第四届全国脑血管学术会议(1995年)制定的相关诊断表;患者病情稳定且未出现其他神经系统病症;患者及其家属均知晓本次研究,且经伦理委员会批准。排除标准:精神疾病史者;认知、视听、意识方面存在障碍者;严重器质性疾病者;恶性肿瘤者;依从性较差者;未能全程参与研究者。

1.2方法 对照组予以患者常规康复治疗,详细为:为患者制定康复治疗计划,依据康复训练的难易程度从简单到困难的顺序对患者施以治疗,初期进行被动运动,由康复治疗师为患者进行翻身、按摩,指导患者进行握拳,并在患者能够对四周进行控制时,利用扶椅完成起坐训练,康复治疗师根据患者起坐的完成度逐步增加座椅的高度,直至患者可以自如的在不同高度下完成起坐运动[3-4];接着利用轮椅或者搀扶方式协助患者在室内进行步行训练,在走廊、楼梯等地点进行运动,患者在运动时需要至少有一名康复治疗师的看护;康复治疗师在为患者施以康复治疗时,应密切观察患者耐受程度,如患者表示疲累时,适当的休息后再继续完成指定的运动量。

研究组在对照组方法基础上予以患者强制性运动疗法,详细为:①塑形训练。对患者功能缺陷程度进行评估,依据评估结果对患者康复治疗方案作为针对性的调整,利用写字、握球、拧螺母等方式完成塑形训练[5];同时,指导患者进行训练时,需要对患者心理状态进行评估,掌握患者情绪变化,在训练过程中适当的给予患者鼓励与支持,增强患者对治疗信心,并利用以往治疗效果较好的案例激励患者。塑形训练每天2次,每次训练时间为2h,并需要增加1h的强化训练,其余的训练内容可穿插在其他活动中,每周连续进行5天[6-7]。②手功能训练。康复治疗师为患者健侧手部佩戴连指手套,以此限制健侧手指与腕部的活动,在洗澡和睡觉的时候可将其脱下。③强化训练。 每天进行坐起训练次数为150~500次;单腿负重训练,每天2次;步行训练,每天步行在1~1.2kg,在步行过程中注意对速度进行控制[8];利用平衡杆、平衡板进行平衡训练,每天2次;每项训练均每周连续进行5天。

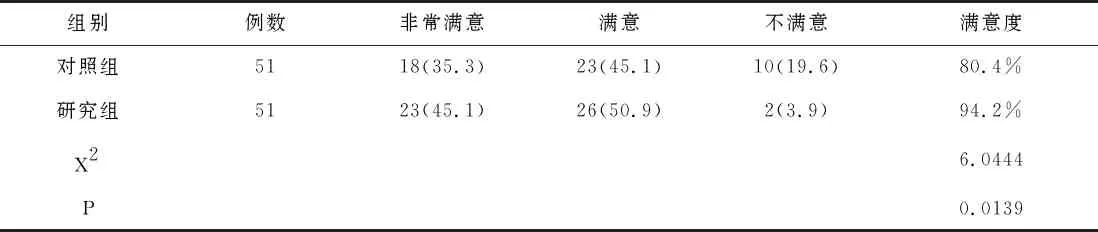

1.3观察指标 对两种患者的生活活动能力、运动功能等预后情况进行对比,并调查两组患者康复效果满意度。其中生活活动能力利用Barthel指数进行评估,分数为0~100分,其中分数低于20分,表示患者完全依赖;分数在21~40分,表示患者具有明显依赖性,需要极大的帮助;分数在41~60分,表示患者可部分自理,存在部分功能障碍,需要得到帮助;分数在61~99分,表示患者基本具备生活自理能力;分数为100分则表示患者生活可以完全自理。运动功能利用Fugl-Meyer运动功能评定量表(FAM)和10M最大步行速度(MWS)进行评测,其中FAM量表分为上肢功能评分66分,下肢功能评分34分,分数越高表示患者肢体运动功能越强。MWS则需记录患者从起到步行至终点的时间,测试3次后取其中间最短值进而计算最大步行速度。康复治疗效果满意度则需利用医院自制的患者康复效果满意度调查问卷进行评估,分数非常满意,满意和不满意,康复效果满意度=非常满意率+满意率。

2 结 果

2.1两组患者康复效果的分析 研究组患者在BI指数、FMA以及MWS方面的数据,均明显优于对照组,差异显著,具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 2组生活活动能力评分、运动功能评分以及10米最大步行速度对比

2.2两组患者康复效果满意度的分析 研究组患者的康复效果满意度显著高于对照组,差异具有明显的区别,存在统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组患者护理满意度的比较[n(%)]

3 讨 论

随着医学技术的不断发展,脑卒中患者的生存率越来越高,不过由于患者发病后会导致大量脑细胞及周围组织死亡,所以该区域脑组织负责的相关功能也就随之消失,进而引发功能障碍等后遗症。偏瘫作为常见的脑卒中后遗症之一,对其后续的康复治疗一直是临床热议的重点[9]。人体的脑部细胞有代偿功能,当原本存在的细胞组织消亡后,可通过康复训练对周围细胞进行训练,以此达到功能代替的作用,而常规的训练方式用时长,效果差,具有一定局限。强制性运动疗法对患者而言更具针对性和全面性,落实强制性疗法可明显改善患者肢体活动能力,促进康复效率。该疗法的进行过程中,会根据患者具体病情进行康复内容的制定,反复刺激患侧肢体,通过微小动作的强化练习,逐步实现功能训练,这对脑卒中患者大脑皮质层的重建也有较大益处[10]。与此同时,干预过程中还需对患者健康一侧的肢体加以限制,减少健侧使用频率,提高患侧功能矫正,逐渐习惯利用患侧完成主动运动,由此降低残疾水平。以可塑性理论为治疗基础,对患者进行不间断的反复性刺激训练,使肢体运动功能获取最大改善,并帮助其脑组织与功能进行重组,使受损神经得到一定程度的恢复。

本次研究中,研究组患者BI指数为(57.52±5.06)分、FMA为(60.83±3.37)分、MWS为(62.82±8.17)m/min,而对照组患者BI指数为(46.48±4.31)分、FMA为(47.16±3.11)分、MWS为(48.09±7.65)m/min,两组数据之间的差异表明强制性运动疗法能够为患者提供系统性的康复训练,并在训练过程中不断激发患者的运动潜能,对促进患者肢体功能的恢复具有重要意义;同时,研究组患者康复效果满意度为94.2%,其数据显著高于对照组,表明强制性运动疗法更符合患者的康复需求和对康复的期望。

综上所述,强制性运动疗法作为科学的康复治疗方式,可改善患者日常生活活动能力,提升患者运动功能,对患者预后具有积极意义,且能够满足患者对于康复治疗的需求,值得在临床上推广使用。