中国现代文学文献汇编批判

金宏宇

文献汇编是指用具体形式(体)对文献史料的秩序化、专题化或完备化的辑录、集合或重组活动,是史料批判的最基始的工序。文献学史上曾有论纂、纂辑、抄纂、类纂、编纂、编辑等概念,这些概念本来都有“编”、“集”的意思,但由于歧解或古今语义的演变,它们不如“汇编”一词意义明确。如,“论纂”的“论”并不是今天的论,“编辑”一词在今天既是动词,更是名词。而“编纂”的概念在历史编纂学和文献编纂学论著中的内涵也比较宽泛。因此,我们采用不会引发歧解的“汇编”概念,用来专指辑录、集合文献原文这样一种学术活动及其成果。即是说,汇编只是一种狭义的编纂,它排除了中义的文献编纂,如年谱、目录等的编纂;也不包含广义的文献编纂,如文学史、历史等著作的编纂。这就使得“汇编”有了清晰的所指从而避免了“编纂”一词的笼统意涵及其相关概念的混淆。汇编在中国文献史上有着悠久的传统,而中国现代文学文献的汇编,当从文学作品的结集甚至报刊的编辑算起。

一 “作”、“述”、“论”

关于文献史料,如果从其内容的来源或内容性的体裁角度说,大约可划分为三种:著作、编述和汇编。尽管在实践中,它们之间很难作截然划分;在具体的文献文本中也可能有交叉混合的形态,但在理论上作清晰的界定还是必要的。为了获得对这三个概念的明确认知,我们首先可以对相关概念史作一番简要的梳理。

在中国古代文献史上,最早有“作”与“述”之分,如《礼记·乐记篇》说:“故知礼乐之情者能作,识礼乐之文者能述。作者之谓圣,述者之谓明。”孔子也说自己的文献整理工作只是“述而不作”(《论语·述而》)。关于“作”与“述”的高下之分,历代学者都有论述。汉代王充说:“ 《五经》之兴,可谓作矣。《太史公书》,刘子政《序》,班叔皮《传》,可谓述矣。”又说:“造端更为,前始未有,若仓颉作书,奚仲作车,是也。《易》言伏羲作八卦,前是未有八卦,伏羲造之,故曰作也。”(《论衡·对作》)唐代孔颖达疏《礼记·乐记》:“述为训说义理,既知文章升降,辨定是非,故能训说礼乐义理。不能制作礼乐也。”“圣者通达物理,故作者之为圣,则尧、舜、禹、汤是也。”“明者辩说是非,故修(“修”疑为衍字)述者之谓明,则子游、子夏之属是也。”现代学者钱穆的解释也接近古意:“述,传述旧闻。作,创始义,亦制作义。如周公制礼作乐,兼此二义。孔子有德无位,故但述而不作。”①钱穆:《论语新解》,第 151页,北京:生活·读书·新知三联书店,2012。可见古代较早时对“作”的理解是特指的、神圣化的。制作礼乐,创始文字或器物,或创造文化元典者才能称为“作”。而训说、传述、整理这些内容的文字都只能称为“述”。所以,孔子编纂“六经”,司马迁撰《史记》,班固著《汉书》都只敢称“述”。后来,对“作”与“述”的解释开始泛化,如宋代朱熹注“述而不作”曰:“述,传旧而已,作则创始也。”(《四书集注》)清代焦循则说:“人未知而己先知,人未觉而己先觉,因以所先知先觉者教人,俾人皆知之觉之,而天下之知觉自我始,是为‘作’。已有知之觉之者,自我而损益之;或其意久而不明,有明之者,用以教人,而作者之意复明,是之谓‘述’。”(《雕菰集》)卷七《述难》)至于将“作”解释为“著作”,“述”解为“编述”则是一种引申和窄化。于此,便有了文献史料的两种内容性体裁了。

王充著《论衡》时连“述”都不敢称,说:“非曰作也,亦非述也,论也。论者,述之次也。……桓君山《新论》、邹伯奇《检论》可谓论矣。”(《论衡·对作》)且不论《论衡》归于哪一类(按后世的标准,它也属于“著作”),它提出了另一种文献史料的内容性体裁概念:“论”。谈到《论语》一书的命名,《汉书·艺文志》说:“论语者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之论语。”这里又提出了“论纂”的概念。现代文献学家张舜徽认为:“‘论’的本字当作‘仑’,从亼册(亼即集字),是集合很多简册加以排比辑录的意思。”《论语》这一书名正得义于论纂,论纂即抄纂。“抄纂的工作,以此为最早了。”②张舜徽:《中国文献学》,第 28、28-29、27 页,上海:上海古籍出版社,2011。至此,古代文献史料从内容上划分的三个范畴齐备了,那就是“作”、“述”、“论”。张舜徽把它们解为“著作”、“编述”、“抄纂”。

就中国古典文献史料而言,张舜徽关于这三种内容性体裁的划分是明确的。他既从时代顺序对三类文献作了划分,认为“汉以前的书籍,著作为多。”“由汉到隋八百年中,编述的书籍比较兴盛”,“唐以后通用了雕版印刷技术,文字传播的方法更广,……抄纂的书籍,便风起云涌,一天天增多了。”③张舜徽:《中国文献学》,第 28、28-29、27 页,上海:上海古籍出版社,2011。更对这三类文献的内涵和外延做了界定:“将一切从感性认识所取得的经验教训,提高到理性认识以后,抽象最基本最精要的结论,而成为一种富于创造性的理论,这才是‘著作’。”“将过去已有的书籍,重新用新的体例,加以改造、组织的工夫,编为适应于客观需要的本子,这叫做‘编述’。”“将过去繁多复杂的材料,加以排比、撮录,分门别类地用一种新的体式出现,这成为‘抄纂’。”④张舜徽:《中国文献学》,第 28、28-29、27 页,上海:上海古籍出版社,2011。关于“著作”,张氏并未举具体的“著作”为例。关于“编述”,张氏认为“包括两汉传注、六朝义疏以及史部群书。”如《吕氏春秋》《史记》《资治通鉴》等。关于“抄纂”,张氏认为是由《论语》这种写作方式发展而来,后世“语录”一类的书是它的嫡传,更包括所有的类书,如《艺文类聚》《太平御览》《永乐大典》等,甚至包括马端临的《文献通考》等。张氏的分类界定虽然明确,但也有可商榷处,如,“著作”仅限于上升到“理性认识”以后的“创造性的理论”,未能包括以“感性”取胜的创作性的作品,如《红楼梦》等。《史记》这样的有创见且开创了纪传体形式的名著似乎也不应划入“编述”之中。“长编”一类的文字是属于“编述”还是“抄纂”也不太明确。“抄纂”仅含类书也未免有些狭窄。因此,我们不能过于拘泥这种分类,而应以发展的和批判的眼光审思这种分类尤其是具体的书籍。

中国现代文学文献当然可以借鉴张舜徽的这种分类,但我们需要对这几个概念作些微调和新的界定。首先,可以继续使用“著作”、“编述”的概念,但需要扩展它们的外延和内含。著作既包括具有创造性的理论文本和学术写作,也包括具有创意的文学作品。编述则包括具有更多转述性和引文率的学术写作、评论写作、历史写作及大部分杂文学写作和一部分工具书类写作。我们甚至可以用“著述”或“撰述”的概念统合“著作”与“编述”,因为对它们之间的区分其实不是文献学的主要任务。其次,是以“汇编”的概念替换“抄纂”。因为现代文学文献的辑录手段更多的是“剪刀加浆糊”等方式而非抄纂;同时,“汇编”的概念也可避免张舜徽的“抄纂”限于类书的狭窄。更重要的是,汇编只限于对文献史料原文的辑录、集合、编排等,文献史料的处理者仅仅是编者或选者。而著作和编述则都出自某位作者。著作和编述都是作者的写作,汇编只是编选者对这些写作的编辑。著作和编述主要是文学写作、历史写作、学术写作等各类写作学要讨论的对象,所以文献学和史料学只需要汇用这些成果而不必花庞大的篇幅去谈论如何进行这些写作。这也是本书不泛用“编纂”概念而只用“汇编”概念的原因。但汇编却是对所有著作和编述成果及汇编成果的再处理。这里主要讨论的是用何种形式和方法去编汇所有的现代文学的文献史料问题。

二、众多的形式(体)

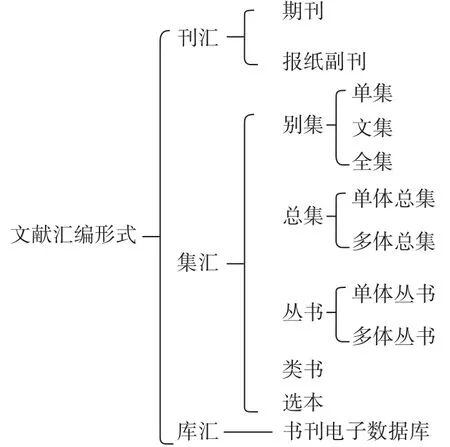

有学者认为:“文献内容方面的体裁,过去一般分为著作、编述、抄纂三大类;文献形式方面的体裁,至少可以分为文书、档案、总集、别集、类书、政书、表谱、图录、丛书、方志等十多类,细分甚至有数十类……”①洪湛侯:《中国文献学新编》,第45页,杭州:杭州大学出版社,1994。关于这“文献内容方面的体裁”,我们在上文已做了辨析;而关于“文献形式方面的体裁”,我们则只须侧重从“汇编”方面去讨论,这就是汇编的形式或体裁问题。如果只谈文献史料的汇编形式,则上面所列的表谱、方志等可不列入,因为它们属于“编述”。在一些中国古典文献学或史料学著述里有所谓“文献类型”或“史料类型”,其中所列的总集、别集、类书、丛书、图录等其实都是汇编的形式。中国现代文学文献史料的主要汇编形式则可图示如下:

在这些汇编形式中,“类书是根据一定的意图,辑录群书中有参考价值的文献资料,按类别或韵目编排,以供寻检查考的工具书。”②潘树广等主编:《中国文学史料学》,第373页,上海:华东师范大学出版社,2012。类书是古籍汇编的重要形式,在现代文学文献汇编实践中应用较少,主要有一些言论汇编,如《中国现代文豪妙语录》等。还有一些按主题编选的文集,如《人间四景》按风、花、雪、月编选相关散文。这类形式中,比较有文献价值的是钟叔河所编《周作人文类编》,是较典型的以类书形式汇编的文集。而选本则涉及其他众多的文献汇编形式,而且它还是一种特殊的文学批评方式,当另作专论。库汇是指现代文学书籍、报刊和各类文献资料的数据库集成,如已有的《中国近代中文期刊全文数据库文学专题》等。在此亦不作讨论。所以,我们主要讨论其他文献汇编形式。

刊汇是指报刊对现代文学文献史料的汇聚。报刊是现代文学生产特有的传播媒介,先刊后书是现代文学生产的一般流程。而从文献史料汇编的角度看,报刊可以说是现代文学文献史料最早的汇编形式,或者说是原发的汇编形式。从这个意义上讲,报刊的编辑就是现代文学文献史料的最早的汇编者。中国现当代成千上万种报刊以各自的汇编原则汇编了现代文学浩如烟海的各类作、述文献史料(曾朴创办的《真善美》杂志第1卷甚至就设立了“作”、“述”这样的栏目),成为后来文献史料汇编取用的渊薮和来源。其他除档案之外的众多的汇编形式,实际上多是报刊这一汇编形式的再汇编。如,很多单集、别集、总集、选本、丛书等都直接取材于报刊。甚至可以将报刊按新的体例重新汇编,如,张宝明主编的“新文化元典丛书”《新青年》,以政治卷、思潮卷、哲学卷、文学创作卷、文学批评卷等重编这一期刊。

现代文学报刊作为文献史料汇编呈现几个主要特点:其一,报刊的性质决定了文学文献的存量和文类,但尚须进行更细化的辨识。现代报刊有综合性文化报刊、专业性报刊、纯文学报刊、报纸的文艺副刊等。其中,纯文学报刊、文艺副刊中的文学文献的存量最大。纯文学报刊又有综合性和单体性之分。综合性文学报刊如《现代》《文艺复兴》等兼载各类文学作品、译作及文论。单体纯文学报刊,如,小说专刊《小说世界》《新小说》等,戏剧专刊如《戏剧》《南国月刊》等,诗歌专刊如《诗》《诗创造》等,散文专刊如《语丝》《论语》等,一般都明确了其文献的主要文类。但也有混杂的情形,如一些小说专刊往往也刊载其他文类文献,茅盾主编的《小说月报》甚至就是综合性文学期刊。报纸的文艺副刊,如20年代的“四大副刊”《晨报副镌》、《京报副刊》、《时事新报·学灯》、《民国日报·觉悟》,30年代的《大公报·文艺副刊》、《申报·自由谈》,抗战时期的《新华日报》副刊,40年代的《解放日报》副刊等也都是现代文学文献的主要园地。文艺副刊因为篇幅有限,短小的杂文、游记、小品等文章居多,长篇小说的切割连载也很常见。而综合性报刊如《新青年》等,甚至专业性报刊如《教育杂志》等也刊载了不少现代文学的重要文献。因此,我们大体上从报刊的性质就能判断其文献存量和文类,但更精确的文献信息则来自于对报刊的具体和细致研究。如,在不同时期的《大公报》文艺副刊中,我们会发现其不同的文献类别。在吴宓主编时期,主要刊载的是旧体诗词和新文学批评文章;在杨振声、沈从文主编时期,有新文学的各体文章“却没有杂文的身影”①张新民:《期刊类型与中国现代文学生产》,第158页,北京:中国社会科学出版社,2014。;在萧乾主编时期,则集中刊发了大量“书评”文章。这种对报刊的具体发现,更有助于现代文学文献史料的再汇编。其二,报刊的“个性”区隔了文学文献的群落,但往往又会出现文献混汇的现象。这所谓“个性”是指其党派性、社团性、流派性、同人性、个人性等。这些先在的“个性”决定了其办刊宗旨、倾向及趣味,也规限了其所汇编的文学文献的范围、种属和特点。如“左联”属下的《拓荒者》、《北斗》等刊物当然主要是左翼文学文献,而《前锋周报》、《前锋月报》等国民党背景的刊物上则集中了所谓“民族主义文艺”的理论与创作文献。文学研究会的《小说月报》等刊物与创造社的《创造季刊》等刊物必然也都侧重刊汇各自社团成员的作品和这两个社团相互之间论争的文献。同人刊物如《现代评论》《骆驼草》等的“圈子化”倾向也自然影响了其文献的圈定。另外,邵洵美编辑的《金屋月刊》的唯美、颓废倾向,林语堂主编的《论语》的幽默、玩世偏好等,无疑是编者个人趣味左右刊物文献选用的典型个例。因此,报刊的这些“个性”容易让我们发现同质、同类的文献群,在人以类聚的文化背景中,报刊文献必然出现“文以群分”的现象。另一方面。也有一些报刊有意显示一种兼容性,不作绝然的文献群分和区隔。如,受国民党领导并资助的中国文艺社的主要刊物《文艺月刊》,并未成为宣扬三民主义文学的刊物,反而刊载了包括左、中、右不同政治立场、不同文学流派作家的作品。左联的《北斗》月刊也曾有意地“灰色”一点,发表过不少自由主义作家的文章。而《现代》杂志则既有资产阶级的文学,也有无产阶级的文学;既刊载现代主义文本,也发表现实主义作品;既宣传唯物主义文艺观,也高扬弗洛伊德的性分析理论,文献的混汇特征更是明显。

单集(单行本)是有意识集汇现代文学文献史料的最初形式。单集有从未发表过的文字结集,更有先刊后书式的单集。单集中存量最大的是作家个人作品集,即一种别集;但也有不少专题性学术文献集为多人写作,又不能称为“别集”,而是一种“总集”。如,阮无名汇编的《中国新文坛秘录》、胡怀琛汇编的《尝试集批评与讨论》等。单集是“作”或“述”的结集,但往往正文本为“作”,序跋为“述”,所以通常又是“作”和“述”的合集。单集有很多是他人“剪刀加浆糊”形成的结集,但更多的是现代作家对自己写作的精心总结与编集。如,周作人自编且出版的单集有28种。现代文学的文献史料单集具有一些共同性的特征:其一,它往往是阶段性的创作文献或文学运动(论争)文献的结集。其二,它往往是刚刚生产的文学文献或首次问世的文献的结集,所以具有即时性和可靠性。其三,它往往有明确的问题或选题,所以有扣题的集名或书名。其四,它往往是单一的文类的结集,但也有两种以上文类的合集。现代文学文献史料单集往往比零散的报刊文献更便于传播和接受,很多作家也主要借单集名世,所以它们常常成为作家和文学史及其叙述的标志性文献,成为名集。如,胡适的《尝试集》、郭沫若的《女神》、冰心的《寄小读者》、何其芳的《画梦录》、张爱玲的《传奇》等等。也由于单集的这些特性和优点,所以后来的全集的汇编常常将单集按时间顺序直接整体纳入,如《鲁迅全集》。这些单集也常常成为后世影印文献时的首选,如,上海书店在1980年代影印的《中国现代文学史参考资料》等。

文集和全集是现代更典型的别集形式,是现代作家个人文献较完整的汇编,一般具有多卷本、大体量的共性。有时候全集也称“文集”,文集也称“全集”,却名实不符。而一般来说,文集与全集应该有区别。文集通常是作家生前所编,全集一般在作家故去后才能完成;文集可以由作家自编,全集往往由他人编辑;文集通常会收入作家主要的单集,全集除此外,会收入更多的“集外”佚文甚至未刊文字;文集可限于作者的文学之文,全集则可除“文学编”之外,还收入“历史编”、“考古编”等,如《郭沫若全集》;文集肯定不全,全集也不一定全,因为常有佚文要补入,更有译文、辑注之类文字未收入,如《鲁迅全集》。文集是一种过渡型别集,是全集的基础和刍形。现代作家中有一些在生前就参与编出了自己的文集,如,50至60年代出版的《沫若文集》、《茅盾文集》、《巴金文集》等。“文革”的动荡,使很多现代作家文集延后出版。当代作家中,健在时就出文集的也不少,如《王蒙文集》《莫言文集》等。现代作家全集的数量更多,故去的现代名作家,除了周作人等少数人,基本上都出了全集。一些文学史上曾经长期“失踪”的作家也有出全集,如《朱英诞集》等。作家生前自己参与的文集,往往有选择、修改、注释等,但一般都会比较粗疏,也有缺憾。这类文集是过渡型别集,是一种历史“中间物”,我们不必对它苛求。至于作家身后由他人所编的文集更可能良莠不齐,有的有一定的汇编质量,有的则只是一种可供普通读者阅读的出版物。

而全集则应该是更理想的作家别集,更精确更完备的文献“定本”,也应该是更严谨的学术工程。全集的汇编可以有多种方法。其一是以作家自编单集为基础来汇编,未收入单集的佚文列入“集外集”。如《鲁迅全集》《郑振铎全集》等。这种编法的优点是保留作家原有单集的面貌,而新发现的佚文又可以不断编入新的“集外集”。其二是按文类来汇编,有的如《师陀全集》在主要文类之下依然保留作家自编单集,其它散佚文章收入集外集。非主要文类的文章按书信、日记、文学杂评、回忆录等分类编入。更典型的是《聂绀弩全集》,把作家自己所编单集打散,按文类重新汇编,但同时也标明文章源出的集名,后附同一文类的散佚文章。这种编法的优点是作品归类清楚,避免单文重复入集现象。但有些文章是归入散文或杂文,全凭编者臆断。同时每个单集的序跋与原集分离,被单独归入序跋。其三是按时间来汇编著述,可谓编年全集。如,《鲁迅著译编年全集》(王世家、止庵编)以年月日编排,同一时间项下,又以日记、创作、翻译、书信为序编文。而《徐志摩全集》(韩石山编)则每一文类中按年编文,每年中又按时间先后编文。这种编法可见诗文写作或发表的时间脉络。《鲁迅著译编年全集》甚至能让读者发现作家同一时间点的不同文章之间的互文关系。但有许多诗文的写作时间或发表时间不明,编年全集就无法准确地放入时间之链中。最后,如果一个作家的著述分布于文史哲不同领域,则有必要按这种大类汇编。如,《郭沫若全集》分“文学编”、“历史编”、“考古编”等。当然,有时候某些具体文本也不好轻易归类。如,瞿秋白的《多余的话》被归入“政治理论编”,其实它亦可纳入“文学编”,因为此文本是很明显的传记文学作品。全集的这些编法各有优劣,如何根据作家著述的具体情况采用合适的方法,并取长补短,往往需要深入探究。

作家全集可以有不同的汇编方法,但必须有一些共同的学术规范。首先,所编入的文献必须“真”,将不属于作家所出的文献编入即为伪文献,尤其要考量那些从报刊辑入的散佚文献的真伪。即便是直接收入作家所编的单集,有些合作或代笔的文献也必须做必要的说明和注释,如,《鲁迅全集》所收入瞿秋白、周作人、冯雪峰等的有这类关系的文献。更重要的是,全集必须“全”。全集除收入作家自编单集之外,还必须收全作家发表于报刊的所有散佚之文,也必须收入作家所有未刊的作品、往来书信、日记甚至检讨书一类文字。全集必须收全作家所有的“作”、“述”、“论”文字,包括作家的著述、译作、纂辑、校注等所有文献。从所涉领域角度论,作家全集不应局限于文学领域,还应包涵历史、哲学、教育、宗教等不同领域的著述。如此,才算是最完整的全集。第三,全集还必须“准”。全集既是别集的定本,必须提供精准的文献信息。必须交待文献的写作或发表时间、出处,说明文献的版本、修改等。文献还必须经过复原性校勘。若是作家自己修改的异文,最好还要进行汇异性校勘。除了说明这些文献信息的题注之外,还可以加入关于文献内容、知识或语义的注释。总之,全集能达到“真”、“全”、“准”这些标准,才算是理想的全集。全集能臻此境界,必须经历过全方位的学术介入。理想的全集决不仅仅是简单的文献汇编,而是浩繁而精密的学术工程和学术活动。

总集是与别集相对而言的,指的是两家(两位作家或写作者)以上的作品汇编。中国现代文学最早的作品总集应该是上海新诗社1920年1月出版的《新诗集》。总集在古代文献学著作中一般分为求全性的总集和求精性的总集两大类。前者多断代地收录某一文类的作品,如《全唐诗》《全宋文》等;后者指的是选本,如《唐诗三百首》《古文观止》等。前者大多是大型总集,多卷本、大体量;后者多为单行本的小型总集。现代文学的大型总集往往不能求全而具有选本性质,到是一些单行本总集能做到求全,如,郭沫若等的《三叶集》、邓拓等的《三家村札记》等可以将某一时段的同类作品收全。现代文学的总集不应局限于正规的文学作品,可以包含序跋集、图像集、论争集、理论集等。

总集的汇编有多种方式,清代缪荃孙说:“古人总集有分代、分家、分类、分体之不同。”(《艺风堂文集》卷四《常州文录例言》)现代文学的总集汇编有时可以用其中一种方式,有时兼顾多种方式。或按年代加多体文类汇编,如,《中国新文学大系》《中国新文艺大系》先按文学史时序划为不同时期,每一时期又按文类分卷。或按地域加多体文类汇编,如《中国解放区文学书系》。或按时地加多体文类汇编,如《中国抗日战争时期大后方文学书系》。或单体文类中按作者汇编,如,《中国新诗库》以诗人分卷汇编新诗,《现代十六家小品》汇编16位作者的小品文。或单体文类中按题材汇编,如,《分类白话诗选》分写景类、写实类、写情类汇编新文学初期新诗。或单体之中又按更小的不同文类汇编,如,《二十世纪中国文化名人散文精品》按序跋、叙事文、抒情文、游记、自述、书信、日记等不同小类汇编。还有单一流派、社团的单体文类总集,单一题材的单体文类总集,等等。这些用不同方式汇编的总集,其实已内含着一定的文献学目的和效用。《四库全书总目·集部总叙》说:“文藉日兴,散无统纪,于是总集作焉。一则网罗放佚,使零章残什,并有所归;一则删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出,是固文章之衡鉴,著作之渊薮矣。”此处所说“删汰繁芜”可指求精性的总集或可指选本,这里暂且不论。而“网罗放佚”主要指求全性的总集,或者说指出了古今所有总集的主要特征,就是将“散无统纪”的“零章残什,并有所归”,总汇为整集。其总汇的效用和目的就是使文献得到整序、集中,使其便于保存、传播,同时也方便读者阅读和检索。而按不同的方式汇编出的现代文学总集则使其效用和目的更为具体化。突出年代的总集便于读者知晓现代文学发展的年限、分期及各时期的文学文献全貌。如,《中国新文学大系》就是对现代文学各时期文献的一次完整巡礼,加上各集汇编的“导言”,就是实在的现代文学史。突出地域的总集是地域或区域文学成就的最集中的展现,也是了解和研究这类文学的较全面的文献,如,《上海“孤岛”文学作品选》《晋察冀诗抄》就集中了这些区域特定时期的主要相关作品。其他突出文体、流派、题材等的总集也都是相关的“文章之衡鉴,著作之渊薮”,集中了相关的有代表性的作品或最基本的文献,具有直接促进相关学术研究甚至某些问题研究的价值。总集只是以某种方式或角度对现代文学文献的一种总结和总汇,但它不一定周全,所以还有补遗性的总集,如,孔范今主编的《中国现代文学补遗书系》可补《中国新文学大系》前三辑(1917-1927年、1927-1937年、1937-1949年)之不足。这说明总集也需要不断完善。同时,在特定的问题意识的启发下,还可以汇编出一些更为独特的现代文学文献总集。

丛书也是具有悠久传统的文献汇编形式。又称丛刊、丛编、从抄、丛刻、汇刻、全书等。关于“丛书”的定义有不少界说,如汪辟疆说:“总聚众书而为书者,谓之丛书。”①汪辟疆:《丛书之源流类别及其编索引法》,《目录学研究》,第102页,上海:华东师范大学出版社,2000。这略显笼统。更具体的定义是:“丛书是按一定的原则,收集两种以上的单本图书,经过编辑,赋予一个总书名,采用统一的版式与装帧形式的书。”②徐有富主编:《中国古典文学史料学》,第57页,北京:北京大学出版社,2008。更简洁的说法应是:单书(单集)之从聚也。这些定义实际上已将丛书与总集区别开来。丛书和总集(主要是多卷型总集)易被混淆,其差别应在于:总集是一部书,总集中的各卷文献或各家作品不是独立的书;丛书则是由一部部独立的书聚合为一体。如,《中国新文学大系》只能称总集,是按集编成的,如诗集、散文集、小说集等,即便是两部单独的长篇小说,也可能编为一集。《延安文艺丛书》(金紫光等编)其实也只是总集,却错称为“丛书”。丛书有综合性丛书与专科性丛书之分。按传统四部分类法而言,前者是兼收经史子集或其中两类以上的丛书;后者只收其中某一部类甚至只专收某一学科、某一体裁图书的丛书。现代文学丛书当然只是一种专科性丛书。

现代文学丛书是现代文学文献生产的集群性呈现。这些丛书数量众多,几乎可以说是现代文学的半壁江山。据粗略统计,1917至1949年间列入丛书出版的图书占同期出版图书总量的“四成以上”。③彭林祥:《论现代文学丛书的文学史意义》,《中华文学史料》第三辑,第46页,西安:西北大学出版社,2012。这些丛书有一些共同的特点:其一,与古代丛书的整理旧籍且计划严密不同,现代文学丛书所收往往是作家和学者的新作或新译,即丛书与现代文学的生产具有同步性。这也就使得丛书的出版具有松散性和随机性,如,不能在同一时间全部推出,每次推出的数量也不等,预告出的图书最后也不一定全部兑现。如商务印书馆的《现代文艺丛书》,只收13种单书,却从1931年出到1947年,前后竟拖了17年之久。又如《狂飙丛书》第一次出2种,第二次出12种,第三次出9种。《沉钟丛书》《良友文学丛书》等预告的某些作品最后未出或以其他作品替换。其二,这些丛书,有的体裁单纯,如,秦似主编的《野草丛书》全是杂文集,胡风主编的《七月诗丛》都是诗集,但更多的丛书是不同的文类混杂甚至包括文学评论集,如巴金主编的《文学丛刊》。还有创作与译作混杂,如徐志摩主编的《新文艺丛书》等。更有创作、译作和文学研究著作混杂者,如,《现代文艺丛书》有凌叔华的小说集《女人》、袁昌英的剧作集《孔雀东南飞及其他独幕剧》和散文集《山居散墨》、陈西滢翻译的屠格涅夫长篇小说《父与子》等,还有苏雪林的古典文学研究著作《玉溪诗谜》等。甚至还有将哲学著作混入文学丛书者,如,《创造社丛书》中就有朱谦之的《无元哲学》等哲学著作。所以,许多现代文学丛书往往是中外文学混编、文学与学术混编的文献,不纯粹是创作文献,少数甚至带有综合性丛书的性质。其三,现代文学丛书的汇聚往往与特定的文人圈子和文学派别有关。有许多文学社团和流派都编有其专属的文学丛书。文学研究会有《文学研究会丛书》等;创造社有《创造社丛书》等;新月派有《现代文艺丛书》;七月派有《七月文丛》等。清华文学社丛书的第4种《文艺会刊》甚至附有“本社社员表”,把该社成员名单全部列出。而许多丛书的主编也往往是某一文学流派或文人圈子中的核心人物,如郑振铎、郭沫若、胡风等分别主编文学研究会、创造社、七月派的丛书。周作人主编的新潮社《文艺丛书》所收虽多不是新潮社成员的书,却仍然是周作人的圈子里作家的著译。以丛书主编个人名义汇编的丛书,其圈子化倾向可能更明显,如,鲁迅主编的《乌合丛书》《奴隶丛书》。当然也有一些现代文学丛书,如《良友文学丛书》、巴金主编的《文学丛刊》所收图书不局限于某一流派或圈子,这主要是以良友出版公司、文化生活出版社等出版机构名义推出的丛书。

现代文学丛书具有其独特的文献史料价值。首先,这些丛书的出版,呈现了现代文学生产和传播的集群方式。借助丛书的合力或集束力量,推出了现代文学的众多新人新作,这往往比单独出版单集更有影响,如,鲁迅正是通过编辑《未名丛刊》《乌合丛书》等使一批青年作家从“未名”和“乌合”状态中脱颖而出。周作人主编的新潮社《文艺丛书》中的《呐喊》《春水》《山野掇拾》《竹林的故事》《微雨》等既是这些作者的处女集,也成为文学史上著名的单集和名著。也正是借助丛书的规模效应,彰显了现代文学各流派和社团的创作实绩和集体生产力,广播了其创作理念甚至坐实了许多文学潮流的存在。其次,是保存了现代文学诸多的著述文献。这些丛书多半是即时性的单集的汇编,不一定是周密的系统的文献整理,但终究是有价值的文学文献汇编。如,一些流派丛书无疑是文学流派研究的重要文献;丛书中保留了许多文学名著的初版本;丛书中可能还有被现代文学研究著作遮蔽掉的重要作品或被目录书漏收的珍稀文献。有的从书中还保存了“文学史”上的“失踪者”、未名者及英年早逝者的作品。如,在巴金主编的《文学丛刊》中,能发现许多我们陌生的作者及其作品单集:何谷天的《分》、毕奂午的《掘金记》、阿湛的《远近》、单复的《金色的翅膀》、海岑的《秋叶集》、林蒲的《苦旱》等等。还有不少早夭作家的单集,如罗淑的《生人妻》、缪崇群的《碑下随笔》等。①倪墨炎:《现代文学丛书散记》(续三),《新文学史料》1995年第3期。在《文学丛刊》这套被认为是现代文学本数最多(共160集)的丛书中,有许多集子是巴金亲自搜集、剪辑报刊等编成,使这些作品不至于散佚。丛书的保存现代文学文献之功也于此可见一斑。到40年代末,新华书店出版《中国人民文艺丛书》,50年代初,开明书店出版“新文学选集”丛书,已带有利用丛书形式系统地整理现代文学文献的性质了。80年代以后上海书店出版的《中国现代文学史参考资料》丛书、人民文学出版社出版的《中国现代文学作品原本选印》丛书及其他现代文学旧作重印丛书等,更是真正意义上的“文献型”丛书,将丛书的文献整理和研究价值彰显出来。最后,从文学史叙述的角度看,丛书中也蕴藏着众多的文学史料和证据。现代文学丛书文献自然有助于现代文学的生产史、传播史、流派史等的具体性叙述及整个现代文学史的完整性叙述。更有意义的是从这些丛书的汇编中能发现许多可以丰富文学史叙述的细节。如,鲁迅的小说集《呐喊》(1923年8月初版,12月再版)原为周作人主编的《新潮文艺丛书》的一种,他们兄弟关系破裂后,该集又收入鲁迅自己主编的《乌合丛书》(1924年5月出版,即3版)。编《乌合丛书》时,鲁迅亲自为高长虹的《心的探险》(1926年6月版)设计封面,该书扉页印有“鲁迅掠取六朝人墓门画像作书面”字样。两年后,高长虹却在《狂飙丛书第二》的《走到出版界》(1928年7月版)中大肆攻击鲁迅。作为《狂飙丛书第三》的《从荒岛到莽原》(1928年12月版)则是《心的探险》一书的“改编”本,且封面已不同,印有作者像。①倪墨炎:《现代文学丛书散记》(续一),《新文学史料》1993年第4期。廖久明《高长虹年谱》,第264页,北京:人民出版社,2011。这些作家间的情感牵连、人事冲突等竟也投射在不同丛书的汇编和出版中。至于不同丛书之间的明显相关性,更能成为现代文学史叙述的历史连锁证据。如1946至1949年间,周而复主编的《北方文丛》收入解放区各类文学名著及论文集共40种,在五家出版社出版过程中又有所调整,该丛书不同于此前丛书之处,是对解放区文学的一次系统整理。其大部分书目又被编入新华书店出版的《中国人民文艺丛书》,该丛书在三次编汇出版过程中其数量、文类等又有变化(1948至1949年第一次编汇出版58种,1950年第二次编汇出版26种,1951至1954年第三次编汇出版22种)。而1951至1952年间开明书店出版的《新文学选集》丛书则侧重收1942年以前就已成名的作家的作品,与《中国人民文艺丛书》作了分工。用《新文学选集》丛书“编辑凡例”中的话说:这两套丛书分别成为“批判的现实主义文学”和“革命的现实主义文学”的文献汇总,展现了现代文学“历史的发展过程”。

以上主要是说现代文学作品的丛书汇编,实际上还有评论类文献或研究论著的丛书汇编。这类丛书最早是20世纪50年代末上海文艺出版社(新文艺出版社)推出的《中国现代文学研究丛书》,80年代以后,该丛书继续出版。80年代至世纪之交,曾出现作家评传类丛书热,最重要的有北京十月文艺出版社的《中国现代作家传记丛书》,重庆出版社的《中国现代作家评传丛书》等。此外,1980年代以来,对文学研究界影响较大的一般研究论著丛书,有浙江文艺出版社的《新人文论丛书》,严家炎主编的《二十世纪中国文学与区域文化丛书》,谢冕、孟繁华主编的《百年中国文学总系》丛书,王培元策划的《猫头鹰学术文丛》等。这些研究论著丛书,在问题意识、新论域、方法论等方面对中国现当代文学研究有引领和开拓的功效,形成集束性的学术冲击和影响,可看作现当代文学研究在不同时段的风向标,其中许多单部论著也往往是著者本人的标志性成果。

还值得特别提到的典型的汇编体裁是所谓“资料汇编”。从汇编形式上看,资料汇编可以是专题性的小型总集,如,胡怀琛汇编的《尝试集批评与讨论》等。也可以是系统性的大型总集,如,陈平原等汇编的五卷本《二十世纪中国小说理论资料》。还可以是体量更大的资料丛书。如,陈荒煤主编,中国社会科学院文学研究所现代文学室主持的《中国现代文学史资料汇编》丛书。除其丙编外,其甲、乙两编都是典型的资料汇编。其甲编为《中国现代文学运动.论争.社团资料丛书》,已出版10余种(本);其乙编为《中国现代作家作品研究资料丛书》,已出版60余种(本)。此外,重要的资料汇编丛书还有20世纪80年代茅盾作序的《中国当代文学研究资料丛书》。新世纪以来,较大型的资料汇编有孔范今等主编的《中国新时期文学研究资料汇编》丛书等。这些资料汇编中,大多侧重于研究“资料”,而把作品(创作文本)排除在外。但也有一些资料汇编包含了作品,如,上海社科院文学研究所编的《上海“孤岛”文学资料丛书》等都有“作品选”。这些资料汇编大多是文献的“汇编”,但也有许多混合了“编撰”、“编述”,如,《中国现代文学史资料汇编》丛书的甲编、乙编中的单册资料书中就有“大事记”、“著译系年”等,其丙编则主要是“目录”、“笔名录”等。

“资料汇编”无疑是现当代文学研究的史料大全。除作品类文献外,它往往包含我们所说的各类文献,如回忆录、序跋等杂文学类文献,作家论、作品论、争论等评论类文献,档案、表谱、目录等历史类、工具书类文献。所以,它是集史料大成的综合性文献,是可免一般研究者搜寻之苦的凭借工具书,其学术价值不言而喻。但是,我们也应注意资料汇编的其他特性。在此,我们只以真正属于“汇编”的这一部分资料为批判对象。其一是“资料汇编”的时限性。一些资料汇编虽具有即时性,如霁楼1928年4月10日编成的《革命文学论文集》批评此前丁丁汇编的《革命文学论》是“陈迹”,及时补充收集了当时期刊中关于革命文学论争的最新资料,但此时革命文学论争并未结束,所以这本专题资料汇编仍具有时间上的局限。陈荒煤主编的《中国现代文学史资料汇编》丛书的甲、乙两编是回顾性、总结性的资料汇编,但所收也仅限于1980年代或1990年代之前的资料。其二是“资料汇编”的选本性。很多资料汇编其实都是资料选本。所收资料是否完整,重要的资料是否入选,都会受时代风气、意识形态、美学和历史观念及选家眼光等限制,甚至有的论文只是节选,很难说哪种资料汇编真正做到了完备。当然,也有些资料汇编通过选编加上目录编撰的方式接近了完备性。如,中国社会科学院文学研究所现代文学室编的《“革命文学”论争资料选》选编1927至1929年出版的130余种报刊上的论文150多篇,且全部350多篇文章编目附录于后。他们编的《“两个口号”论争资料选编》同样是从300余种报刊选录200余篇论文且全部500篇文章编目附录于后。这种求全方式成就了较理想的资料汇编,淡化了其选本性。其三,还有些“资料汇编”的学术性问题也应该批判。一些资料汇编或缺乏纯正的学术动机,或没有严格的学术规范,其学术价值就打了折扣。如,霁楼汇编的《革命文学论文集》只收了18篇文章,当然不全,更主要的是每篇文章所源自的刊物及发表时间等信息皆为空缺。即便是陈荒煤主编的那套资料汇编,由于一些汇编者不具备史料批判的知识和技艺,难免有缺乏版本意识、疏于文献校勘、收入伪史料等问题,文献的史料质素也很难说达到了最高程度。因此,严格地说,许多“资料汇编”不是原料而类似于次料,可以作为查寻资料的线索,聊以作为参考性资料。真正的学术研究资料还必须追索至其原刊、原书、原始文献。

三、汇编实践批判

以往的文献学或史料学著作往往侧重研究校勘、目录、版本、辑佚、辨伪、考据等范畴,较少论及汇编之业。在古代,相关的论述散见于不同的文献中。“历代以来的文献学家有关编纂的心得和见解,大都写在书录、序言、题记、凡例、缘起、书后、校勘记以及书信、文论、诗话、奏议等形式的文章之中……”①洪湛侯:《中国文献学新编》,第229、224页,杭州:杭州大学出版社,1994。而且这些零散的论述不一定是专门论文献汇编的。当代出现的一些“历史编纂学”、“档案编纂学”著作,其重点也往往不是谈我们所说的汇编问题。如,白云的《历史编纂学》被纳入《中国史学思想通论》之中,主要讨论编年体、纪传体、典制体、纪事本末体、学案体、章节体等历史写作文体,及史注、史评、史考等的编纂思想问题,其实所讨论的主要是关于历史的写作和著述问题。有些文学文献学、史料学著作中也设有“编纂”专章,却往往将汇编含混于“编纂”之中。如潘树广等编的《中国文学史料学》的“编纂方法论”除了论及总集、别集、资料汇编等外,还有注本、年谱、书目、诗文系年等的编纂,甚至还涉及标点、校勘、序跋等问题。而在已有的几本中国现代文学史料学著作中,也多不讨论汇编问题。只有徐鹏绪的《中国现代文学文献学研究》一书对现代文学文献中的总集、别集、丛书、类书、资料汇编等进行了叙述、总结和举例,但又只是把它们当作某种“出版类型”和“文献类型”来看待。因此,可以说,古典文献史料的汇编之业历史悠久,现代文献(包括现代文学文献)的汇编实践成果也极为丰富,但至今仍缺少明晰、集中、系统和深入的理论研究,当然更缺少从史料批判视域对其进行讨论。

从发生学角度说,人类有书籍就有汇编。如,中国最早的简策书就依靠绳编、丝编和韦编,这是最物质化的汇编。人类一生产文献,也必然伴随着对文献的辑录、集合和重组等意义上的汇编。同时,汇编在文献整理技术的整体构成中,也是基础部分。没有将文献汇编成书籍,也就不会有目录、版本问题,校勘、辨伪、辑佚、考据等活动也无所依附,无从展开。因此,文献汇编可视为古典文献整理的“最先出现的第一道工序。”②洪湛侯:《中国文献学新编》,第229、224页,杭州:杭州大学出版社,1994。如果说中国现代文学文献首先见于报刊,那就可以说,正是从报刊这种文献汇编的方式,展现了现代文学的初生。同样,现代文学文献整理研究的其他技术也都基于其文献的汇编。因此,文献汇编也是现代文学文献生产和整理的基始之业。但无论是作为“第一道工序”,还是作为基始之业,我们都应对其进行必要的批判。

首先,文献汇编对古今文献的生产、传播、控制、研究等都具有极为重要的功用和价值。这体现在多方面:一是整合、保全了文献。如果没有《诗经》《楚辞》《文选》及其他别集、总集、类书等文献汇编成果,古典文献将会有更多的残缺和散佚。现代文学的文献汇编不仅整合、保全了文献,报刊、丛书等甚至催生了更多的文献。二是促使了文献的再生和传播。正是《四库全书》等大规模的文献汇编,使许多古籍的珍本、孤本得以再生和流传。现代文学文献的机械纸载体更容易破碎或使文献字迹漫漶,也正是依靠不断的汇编和重印来延续文献的生命。秀威出版公司出版的《中国现代文学史稀见史料》丛书则是现代文学稀见文献通过影印而再生的典型。三是可以对文献进行序化或专题化的整理和控制。古代的类书、别集等对文献的分门别类都是对文献的整序。现代作家全集的汇编一般会按四分法序化文献,编年全集则以时间线索去序化。有些作家文集也以主题来序化文献,如《周作人文类编》。研究性文献的汇编,有许多更是专题化的整序。最后,汇编的文献可以成为学术研究的凭借。如,从古代类书中可以辑佚。现代文学的作家全集当然是作家研究的最完整的文献文本,文学丛书是文学流派、文学现象研究的重要依据。专题化的史料汇编更是专题研究的主要凭借。同时,文献的有序编排、专题性的集中,为研究者寻找资料提供了便利。当然文献汇编还有文献史料学之外的价值,这些都是汇编之业对文献的建设性贡献。

另一方面,汇编也会造成文献的损耗。在谈到古典文献散亡的话题时,张舜徽曾提出六点原因,其中有“删繁存简足以概括多种内容的书”出,而其他各家书弃;“重修的书盛行,而原书便废。”①张舜徽:《中国文献学》,第18-19页,上海:上海古籍出版社,2011。这两点都与文献汇编有关。现代文学文献的产生,年代较近,文献的汇编还不至于导致他书、原书废弃的严重程度,但汇编时乱收他文、版本互串、校勘错误等现象也很常见。如,一些新编的作家全集质量较差,以至出现“全集编而全集完”的夸张说法。而不全的、错误的文献汇编,自然也影响文献的保存、传播和学术研究的发展。因此,也可以说汇编对于文献整理的负面效用在所难免。

其次,文献汇编自身的分类、排序等方法固然重要,但更离不开其他的史料批判技艺。要使汇编对文献建设的负面影响降到最低,也需要运用众多的史料批判技艺。古典文献的汇编如此,现代文学文献的汇编也多半如此,只是略有区别,如,报刊、单集两种汇编形式一般只需要校勘,文集、全集、总集等汇编形式则可能要用上史料批判的十八般武艺。其汇编中的学术含量和复杂程度不亚于古典文献汇编,有的甚至有过之。如,全集的汇编,在整体收入作家的一些单集之外,需要通过“发现的技艺”去辑佚,收集“集外文”。这其中,笔名的考证、目录的查寻、佚文的辨伪等又必不可少。对全集中所收文本还有版本考辨的工序。现代文学作品常常遭受查禁、修改等,作品就会有众多版本,其版本密度之大甚至超过古典文献。这时就有版本选择问题,有的全集选初版本,有的全集选定本,其实都需要有对版本演变及其谱系的说明。这又涉及异文的校勘的问题,一般只做复原性校勘,而理想的全集,还应该进行汇异性校勘,主要就是因为现代文学文本的异文多是作家自己修改所致。全集当然应该是注释本,而要正确地注释,许多问题就都需要考证了。为了便于查阅,还必须对全集再次序化,即,要编出篇目索引、注释索引,这又是目录学的工作。汇编全集自然又少不了凡例、序跋、作家著译年表等的撰写。以上以全集为例,可以说明文献汇编绝非易事,绝不仅仅是一汇而就、一编而就。汇编其实是综合运用史料批判技艺对文献进行全面学术介入的活动。其成果形态也不单纯是一种“编”,而是编、述合一,在汇编的形式(体)中融入了“述”的学术含量和深度。从这个意义上说,文献汇编尤其是全集、总集、选本之类重要的文献汇编,不是一般的编辑、学者所能为之,它必须是精通史料批判技艺的文献专家方能承担和胜任的学术工程。

最后是关于汇编性质的批判。汇编可定性为一种不同于“作”、“述”的纯文献学的学术行为和学术成果。其众多形式(体)的“编”,如果再作性质上的区别,则可分为原编与再编,选编与全编。我们可以对现代文学的这些不同性质的“编”作具体的价值评判或史料批判。原编是指原发性的文献汇编,包括初次进入报刊的报刊文献、从未发表的单集和直接进入丛书的单集。原编的文献是价值仅次于手稿的原始文献和史料,但原编的文献可能有手民的误植、编辑的修改和检察官的删节。原编只是编辑和作者从文学生产角度的初次汇编,往往缺乏学术化、客观化规范的介入。再编是指再发性的文献汇编,如,单集对报刊文献的汇编,全集对单集的收录,总集、类书、选本等也多是再编。再编文献如果进行过细致的校勘、审核和修正,其文献质量可能优于原编,如,鲁迅自己所编的一些杂文集,恢复了被报刊删去的文字且做了校勘。但再编又可能比原编有更多的错误或改变了文献原貌,如,《中国新文学大系》汇编的许多名作,虽作了重新校勘,但剥离了原作所附的序跋等副文本。所以,多数情况下,我们应该看重原编文献,它离文献真实和历史真实更近。但我们更应该整理出比原编文献质量更精良的再编,这才是文献整理的进步和史料批判的要义。

选编是指对文献的选择性汇编,包括选本、选集、类书,甚至单集、文集、总集等都可能是选编。严格意义上的选编虽有文献价值,但其价值更多在文献价值之外,从古典文献选本《文选》《唐诗三百首》到现当代文学中的《新月诗选》(陈梦家编)《新文学选集》《重放的鲜花》等,往往与文学观念、文体意识、文学思潮、文学流派等的倡导或总结有关,与文学批评、写作范本、文学经典化等问题相连。甚至利用选本宣扬某种官方意识形态,如《红旗歌谣》等文献。有些单集其实也是选编,如,《女神》是从同时期发表的大量诗作中挑选而汇编的新诗选本,《尝试集》也通过众多名家的参与删诗而最后演变为一个选本,都达成了凝练诗集主题,纯化诗人形象,促成诗集经典化的艺术效果。文集、总集往往也是选编文献,如,一些作家文集弃收不利于作家形象的文献,或可能引发人事矛盾、文事矛盾的文献。一些总集可能只选编选者所见到或认可的文献,或吻合特定史观的文学史写作的文献。因此,选编往往是目的性、主观性较强的文献汇编。反过来,选编文献也是足以证明其选编意图及其对应的文学现象的很好史料。但因为是选择性的文献,就只能部分而不能较完整地呈现文学史的实在状态。这个任务只能寄希望于全编了。全编是指对文献的全面性汇编,包括某些单集、总集和全集都可能是全编。尤其是一些单集和小型的总集或事件性的文献总集能够成为全编。如,《三家村札记》是《前线》杂志“三家村札记”专栏三位作者发表的65篇杂文的完整汇编。而一些大型总集很难成为全编,标明“全”的作家全集也往往不全,需要不断地将佚文补入。全编的“全”,既包括数量的全,也包括内容的全。其理想的状态也应如史料搜集一样,是“竭泽而渔”,但这可能是一个永难达到的文献史料整理的乌托邦境界。在历史发展过程中,文献史料的自动损毁、散佚是绝对的,加上文献作者或家属的有意隐匿,政治因素的阻隔等原因,所以,文献史料的汇编只能做到局部的、短暂的、相对的“全”。在文学研究中,我们常常遇到的是选编,永远追求的则是全编,这正是现代文学史料批判工作必须面对的现实和真实。

- 东吴学术的其它文章

- “十七年”人文社现代作家选集编选中的修改