基于本科生导师制的计算机专业创新能力培养探索与实践

王振武,刘振晗

(中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院,北京)

一 引言

创新能力是指运用已有的知识经验,发现新问题、新事物,提出新办法、新观点,通过反复的实践解决新问题、创造新事物的能力,包括创新意识、创新思维、创新技能和创新素质等[1]。高校青年学生思维活跃且精力旺盛,是最具创新潜力的社会群体,教育部在2010年发布的《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中指出“创新创业教育的核心是培养大学生的‘创新精神’和‘创业能力’;要引导高校改革教学方法,创新人才培养模式,将教学、科研、社会服务三者更加紧密地结合起来[2]”。近年来,“互联网+”不断地推动着经济社会形态发生着深刻演变,我国在“十三五规划纲要”中明确提出“要促进大数据、云计算和物联网的广泛应用”[3],2017年7月国务院印发《新一代人工智能发展规划》的通知,更是将人工智能上升到国家战略的高度[4],高素质信息技术人才在国家建设过程中将会发挥更加重要的作用,在此背景下,加强计算机类专业学生创新能力培养显得尤为重要和紧迫。

近年来,教育工作者对如何开展计算机专业学生的创新创业教育进行了很多研究,指出了大学生创新创业教育中存在的明显问题,例如,对创新创业教育认识不足[5-6]、课程体系不完善[5,7,8]以及教学方法陈旧[6]等等;提到的对策包括改革基础实验教学体系[9,11]、建立创新团队[9]、搭建创新实践平台[9-10]以及教学要与科研相结合[11]等。实事求是地讲,大学生创新能力的培养是个长期的专业化训练过程。在此过程中,指导教师与被指导学生之间、创新团队成员之间的关系应该是紧密和稳定的;创新创业课程体系应该是完整的,并且课程内容应该是循序渐进和紧密衔接的;教学内容应该与科研工作紧密结合,教学方法应该是探究式、讨论式的。另一方面,也应当承认大学生群体存在的个体差异,在培养过程中要因材施教,通过尊重学生的兴趣爱好最大化地激发他们的创新潜能。基于上述认识,我们依托本科生导师制对计算机专业学生的创新能力培养方法进行了初步探索。

本科生导师制起源于19世纪的牛津大学,它是精英教育的模板,培养高素质人才的重要形式。为构建研究型本科教育体系和打造能源工业精英教育教学体系,自2015年起中国矿业大学(北京)在全校推行本科生导师制[12-14],计算机科学与技术专业以本科生导师制为载体,努力探索创新能力培养方法和途径,构建了以“科研导论→科研选题训练→大学生创新创业训练项目→毕业设计(论文)”为主线、以“学科竞赛、学术研究与交流活动”为支撑的全程式创新能力培养模式,实践证明了该模式的有效性。

二 依托本科生导师制的创新能力培养模式

我校计算机科学与技术专业2016版培养方案中除了通识教育、学科大类、专业核心、专业方向和专业实践类等课程之外,还着重设置了创新创业类课程。专业实践类课程主要包括金工实习、生产实习、毕业实习以及各类课程的课程设计、实训或上机实践等内容,它们侧重对所学理论课程的实践,而创新创业类课程则着重培养学生的创新创业能力,具体内容如表1所示。

表1 计算机科学与技术专业的创新创业课程

我校计算机科学与技术专业每年招本科生2个班(60人左右),本专业所有授课教师均参与到导师制中,将本科生导师制与创新创业课程深度融合,建立了以本科生导师制为核心的全员、全程、全方位的育人机制,具体步骤如下。

第一阶段:第1-3学期。首先,在新生入学教育的时候,专业负责人会向大一新生介绍本专业的培养目标和培养方案,强调创新创业环节教育的目的和意义,同时向学生介绍本专业所有教师的科研方向及兴趣爱好,让学生们有初步的认识。之后,在尊重学生意愿和统筹协调的基础上为新生分配指导教师,平均每位指导教师3-4名本科生/年。接着,在第一学期的“科研导论课”上,由科研经验丰富的教授为新生介绍科学研究的目的、意义和内容,以及文献检索和论文写作的基本方法,让学生了解科学研究的基本概念、方法和途径。在第1-3学期,指导教师和学生之间处于“磨合”阶段,指导教师更多的责任是和本科生“交朋友”,了解他们的生活、心理及学习状态,让其尽快适应大学生活,在此期间,逐步引导本科生进入实验室,跟随研究生观摩、学习做科研的过程,建立对科研工作的基本认识。

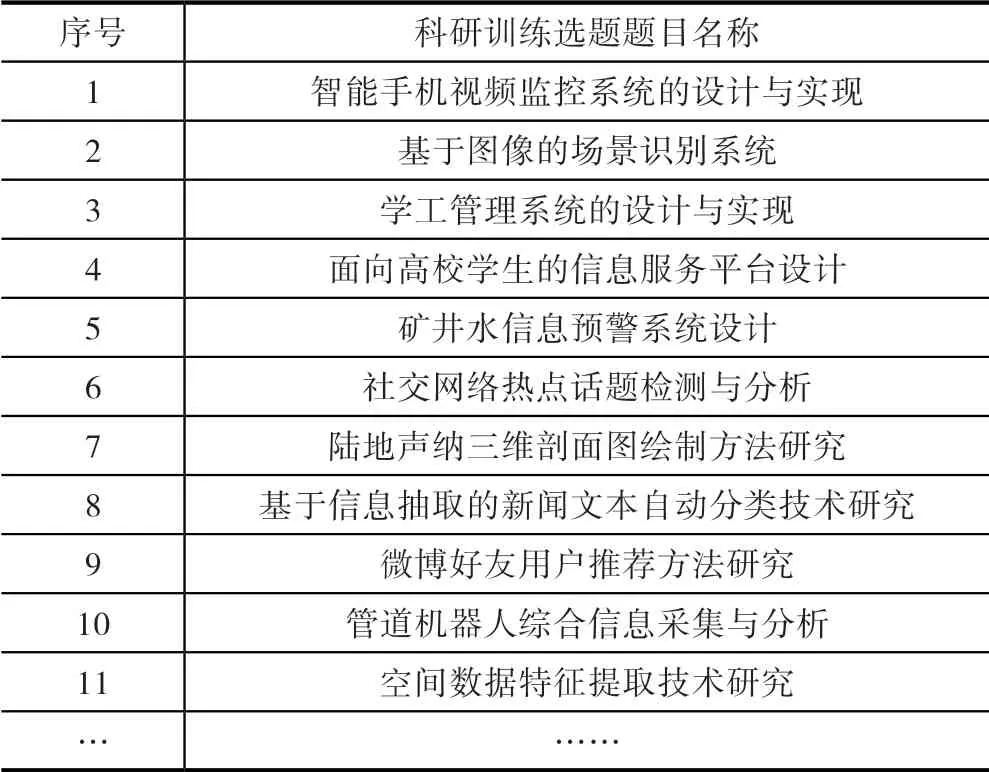

第二阶段:第4学期。第4学期开设了“科研选题训练”课程,此课程由教师根据所指导学生的兴趣,结合教师自身科研项目进行科研选题训练,展开基本科学研究的准备工作,学生将以团队的形式进行分工合作。一般来说,科研题目分为两大类:偏重科学研究的纵向类课题题目和偏重应用实践的横向类课题题目,它们的创新性成果包括论文、专利、软件或实物等,这两类题目研究型和应用型兼顾,能够较好地满足大部分学生的特点和爱好,表2给出了本专业部分“科研选题训练”题目。

表2 部分科研训练选题题目

“科研选题训练”采用探究式和讨论式的教学方法,指导教师和学生之间按照“教师分配任务→学生带任务学习→定期探究讨论→教师分配任务→…”的闭环方式进行,学生根据拟定的科研题目进行文献检索或资料搜集工作,在此基础上撰写文献综述或可行性分析/需求分析报告、明确研究目标、研究内容、研究方法和步骤。从管理流程上来说,“科研选题训练”的过程管理都在网上进行,最大程度上保证选题训练的制度化和规范化,如图1所示。

图1 科研训练选题系统界面

第三阶段:第5-7学期。此阶段为“大学生创新创业训练项目”阶段,是大学生创新能力培养的关键时期。此阶段学生仍然以团队的形式进行分工合作,指导教师会延续第二阶段拟定的科研题目,指导学生进行深入研究。在此阶段产生的成果将通过“学科竞赛、学术研究与交流活动”进行检验,“学术研究与交流活动”包括“科技创新与发明”“学术交流活动”以及“学术研究及论文发表”等内容,有创业条件的学生可以在第5学期学习“创业基础课”之后,在指导教师的帮助下开展创业实践活动。从管理的角度来说,团队中的每个学生要定期提交互动记录情况表,团队负责人在每学期结束后要提交学期总结,指导教师根据学生表现情况给予成绩,和“科研选题训练”一样,“大学生创新创业训练项目”的过程管理也在网上进行,如图2所示。

图2 “大学生创新创业训练项目”管理系统界面

第四阶段:第8学期。此阶段为毕业设计(论文)阶段,指导教师按照毕业设计(论文)的规范要求,根据每个学生在“大学生创新创业训练项目”阶段的工作内容,为其安排毕业设计(论文)的题目和内容,毕业设计(论文)是前期“大学生创新创业训练项目”阶段工作的系统总结、扩充和深化。

依托于本科生导师制和四个阶段的创新能力培养过程,近三年来本专业本科生先后在ACM-ICPC亚洲区域赛、华北五省(自治区、直辖市)及港澳台地区大学生计算机应用大赛、全国高校互联网应用创新大赛、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛等赛事中获得奖励110余项,其中一等奖9项,二等奖28项,且呈现逐年上升的趋势,部分竞赛获奖证明或证书如图3所示,另外本专业本科生发表学术论文18篇,有7名本科生在2017 International Conference on Agro-Geoinformatics、2017 Symposium on Machine Intelligence and Data Analytics、2017 9th International Conference on Information Management and Engineering等EI检索的国际会议上发表论文并赴境内外参会,正是基于本科生导师制和四个阶段的创新能力培养过程,计算机专业学生的创新能力得到了较大幅度提高。

图3 部分竞赛获奖证书或证明

三 结语

创新是国家发展的重要推动力,创新教育是素质教育的重要体现,是教育主体发展的核心。在培养本科生创新能力的过程中,既要认识到培养过程的长期性,又要在尊重学生个人爱好的基础上最大程度地挖掘其潜能。我校计算机专业创新能力培养将本科生导师制与培养方案中的创新创业课程进行深度结合,在培养环节上环环相扣、逐步深入完成对本科生的创新能力培养。让学生跟随特定导师在大学阶段完成整个创新创业环节的培养,这种培养的延续性和稳定性,不但容易出创新成果,而且这种潜移默化的指导增长了同窗情谊,增进了师生情感,有力提升了人才培养的质量。