新工科与工程认证背景下《机电一体化产品设计》的教学改革探索

杨依领,崔玉国

(宁波大学 机械工程与力学学院,浙江 宁波)

一 引言

《机电一体化产品设计》是高等工科院校机械制造及其自动化专业的一门专业必修课,主要向学生介绍机电一体化技术的基础理论和设计方法,提升学生对机电一体化产品进行分析设计的能力[1-3]。通过学习本课程,学生科学的思维观以及工程师严谨细致的工作作风得到培养,专业理论知识转化为实际工程产品设计的能力得到相应提升,也有益于学生进行专业课程设计、毕业设计以及毕业后进行相关专业技术工作。经过课堂教学、平时作业、期末考试和实验操作等环节,学生对专业理论知识的掌握得到增强,理论应用于工程、多人团队协作以及自主学习的能力也得到极大培养。

然而分析机电一体化课程教学现状以及机械专业学生就业状况,可以发现课程理论与实践弱关联、学生能动性不足且缺乏工程思维以及存在就业困境。究其根本原因,相当程度上源于机电一体化实践训练不足以及学生缺乏将专业理论转化为工程实践的能力。近年来,在国家科技革命和产业创新等战略方针政策指导下,教育部及高等院校大力推进新工科建设及专业工程认证,对高校课程教学提出了更多要求以及基本改革理念[4-6]。因此,探索《机电一体化产品设计》课程教学改革,并培养学生将专业理论知识转化工程实践的能力,是极其重要的,值得以培养应用型人才为目标的机械专业和高校进行深入研究。

二 制定课程目标

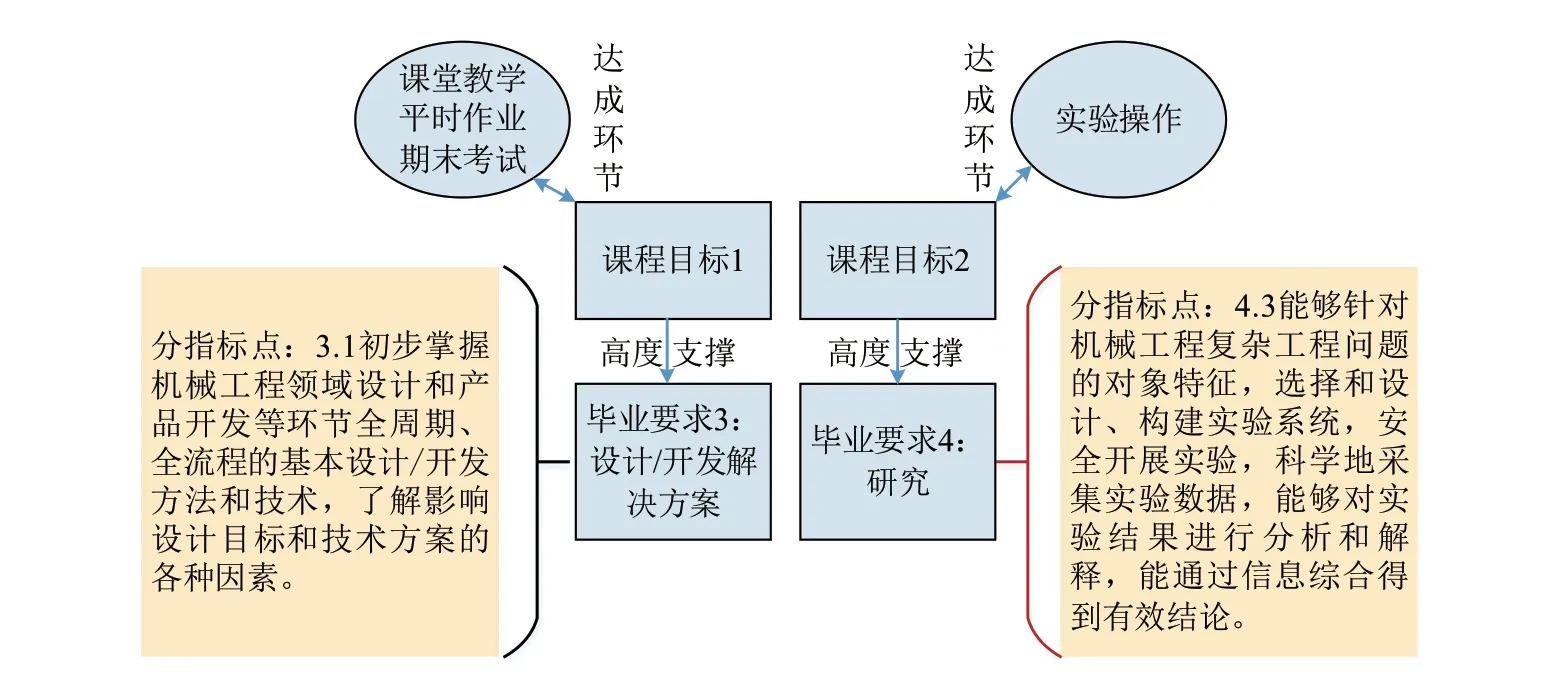

专业基础课程目标的设定,需结合机械专业学生的情况及人才培养的具体要求,仔细描述课程学习后应掌握的理论知识及应具备的素质能力。课程目标的制定会直接影响理论教学与实践环节的组织与实施,也会影响对学生学习达成度评判及后续教学的持续改进[7]。根据工程教育专业认证标准,课题组以机械专业培养目标为基础,结合图1中本课程对毕业要求的支撑关系以及相应达成环节,确定了图2所示的《机电一体化产品设计》课程目标,其中课程目标1和课程目标2分别在课程达成度中占据0.8和0.2的权重。

图1 课程目标与毕业要求关系

图2 课程目标

三 优化理论教学

鉴于学生所掌握的课程学科内容较为有限,课程内容需严格、精心地选择,并保证基本原理、原则和知识在逻辑上的连贯性[8]。分析教材关键性知识以及学生易误解和难理解部分可知,本课程重点内容为精密机械技术、传感检测技术、伺服驱动技术、计算机控制技术、建模与仿真方法、接口技术以及设计准则。为了使授课逻辑清晰,并凸显课程重点,课题组对理论教学内容及目标进行了整合优化,确立表1所示的理论教学安排。

表1 理论教学安排

四 改进实践环节

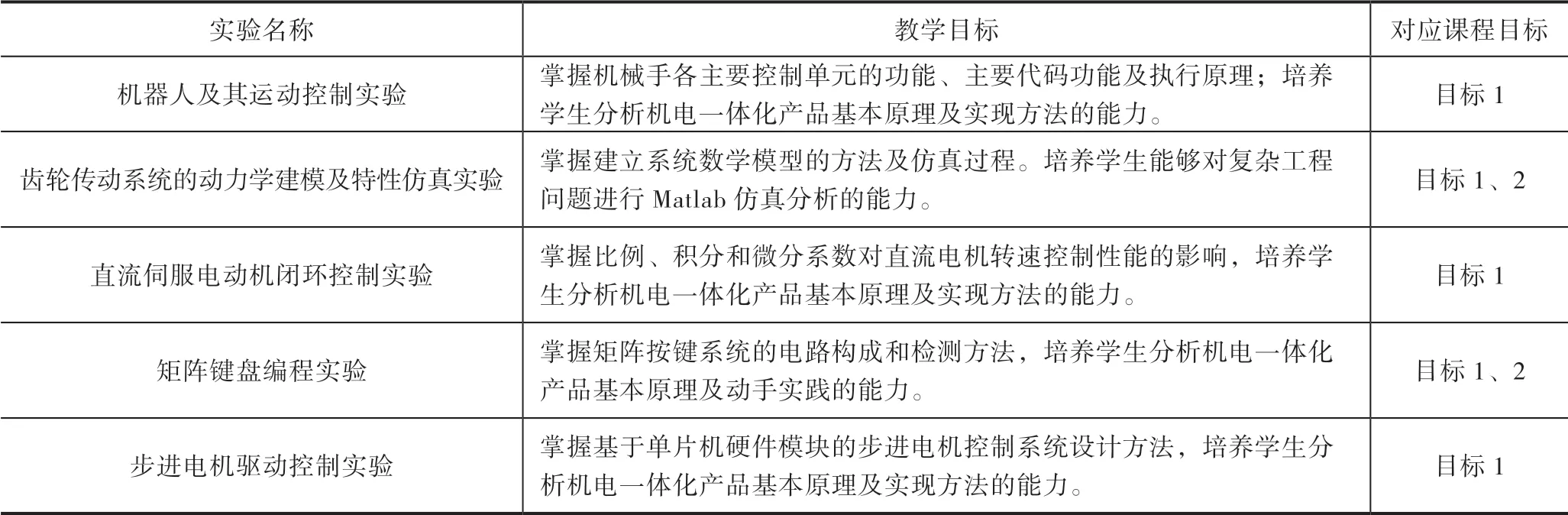

提升学生在机电一体化系统方面的实践性是机械专业最核心的建设内容,这是由机械专业面向实践、面向应用的自身特点决定的。所以,充足的实践训练是机械专业人才成才的必备条件。另一方面,也符合国家发展规划及教育方针导向。本课程教育的精髓在于实践与应用,培养的机械专业人才最终归宿也是服务于机电一体化产品设计实践。因此,课程实验设置需围绕理论教学主线,且覆盖重点内容。为了使课程理论教学与实践环节有机结合,课程实践环节安排如表2所示。

表2 实践环节安排

五 加强考核评价

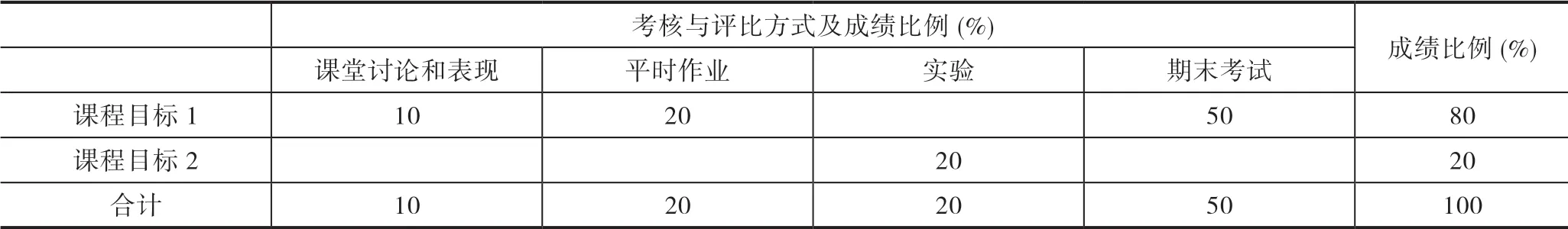

为了评定和分析学生学习效果,也为了后续教学改进,课题组对课程成绩考核和达成度评价进行了设计。具体地,课程采用课堂讨论和表现(10分)、平时作业(20分)、期末考试(50分)和实验操作(20分)相结合的方式,对学生进行考核。

在课堂讨论和表现部分,如果学生交流态度积极,条理清晰,方案论述正确、可行,且方案方式多样化,可给予8-10分;若学生交流态度积极,条理清晰,方案论述正确、可行,可给予5-7分;若学生交流态度尚可,条理基本清晰,方案论述基本正确,可给予3-5分;若学生交流态度敷衍,方案论述错误多、不可行,则给予0-2分。在平时作业部分,若学生平时作业严格按要求并及时完成,正确率95%以上,没有抄袭情况,可给予18-20分;若作业按要求并及时完成,正确率80%至95%,没有抄袭情况,可给予12-17分;若不能按照作业要求,未及时完成次数少于三次,但改正及时,态度端正,可给予9-11分;若不能按照作业要求,未及时完成,未及时完成次数大于三次,老师指出后改正态度端正并补充完成,可给予6-8分;若不能按照作业要求,未及时完成,老师指出仍不改正次数达三次以上,则给予0-5分。实验操作的评分标准见表3,实验操作和期末考试可按百分制评分,总评后折算成相应分数。

表3 实验评分标准表

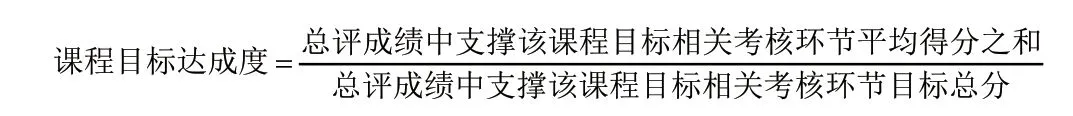

最后,课程目标达成度的具体计算方法描述为:

表4则给出了课程目标达成度计算的详细依据。

表4 课程达成度计算比例

六 实际应用案例

本课程结合课堂教学、平时作业、期末考试和实验操作等形式,综合地对学生课程目标达成进行考核,利用平时、实验和期末成绩等来考查学生们课程目标的达成情况。以我校2017级机械制造及其自动化专业学生为例,采用上述评价方式对《机电一体化产品设计》课程目标1和课程目标2的达成度进行了计算,如表5所示。

表5 课程达成度计算

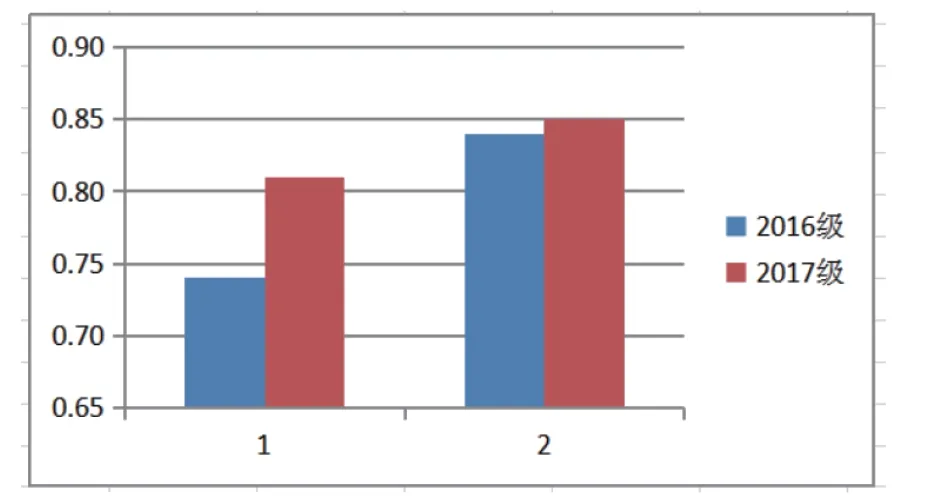

2017级机械专业学生的2个课程目标达成度分别为0.81及0.85。2017级和2016级学生《机电一体化产品设计》课程目标达成度评价值的柱状图如图3所示。通过分析表5和图3可知:

图3 课程目标达成度

(1) 2017级学生的课程目标1达成度为0.81,较上一届0.74的达成度有所上升。课程目标1主要考查学生分析及设计机电一体化产品的能力,主要教学内容是机电一体化产品的机械部分、电气部分和接口技术,学生对这一指标点的掌握基本达到期望值。

(2)课程目标2的达成度为0.85,较上一届0.84的达成度略有提升。课程目标2主要通过实验操作环节考查学生综合利用所学专业理论知识的能力,主要内容是机器人及其运动控制实验、齿轮传动系统的动力学建模及特性仿真实验、直流伺服电动机闭环控制实验、矩阵键盘编程实验和步进电机驱动控制实验,学生对这一指标点的掌握较好。

针对课程目标的达成情况,后续持续改进措施为:

(1)学生在掌握课程目标1,存在不能很好地理解系统参数如何影响机电一体化系统静动态特性、接口原理等方面问题,对此,需要在今后的教学中,加强学生对这些方面的理解和掌握,增强学生对PWM调速原理及硬件实现方面的相关知识的掌握程度。

(2)学生在掌握课程目标2,存在不能有效地利用专业软件对机电一体化系统模型进行仿真分析等问题,对此,需要在今后的教学中,加强学生对专业软件相关指令代码的熟悉及运用程度。

七 结语

本文结合《机电一体化产品设计》课程对学生毕业要求的支撑关系以及相应达成环节,并考虑机械专业的培养目标,以新工科及工程认证指导理念为基础,从制定课程目标、优化理论教学、改进实践环节和加强考核评价方面进行了教学改革与探索。该教学改革不仅增强了学生理论联系实际的能力,也利于课程目标达成度的分析评价以及后续教学的持续改进。

——以信号与系统课程为例