河西走廊休闲体育的文化生态探赜

王硕 张健 谢智学 马文博 李婷文 蔡峰

摘 要:运用文献资料、实地调查等方法,从文化生态视域分析河西走廊休闲体育的发展困境,探寻破解对策,以期优化河西走廊休闲体育的文化生态发展路径。结果显示:河西走廊休闲体育的项目发展受到文化和环境的共同制约,当前因只注重环境方面的区位优势,进而呈现出以下发展困境:民众之需难获重视,项目设计难融其中,市场活力难以激活。建议从文化生态视域提出搭建“传统+现代”的休闲体育平台,融入历史文化资源打造休闲体育故事,吸收社会力量参与休闲体育运作管理,以期为河西走廊人民的休闲体育生活提供优质的文化生态环境。

关键词:文化生态;河西走廊;休闲体育;体育文化

中图分类号:G80-051 文献标识码:A 文章编号:1009-9840(2021)01-0001-05

Abstract: Based on literature review and field research, this study conducted the analysis of the development dilemma and countermeasures of leisure sports in the Hexi Corridor from the perspective of cultural ecology, in order to explore the cultural ecological development path of leisure sports in the Corridor. Results show that the development of leisure sports projects in the Corridor is constrained by culture and the environment, but today's development only focuses on environmental advantages, thus exposing three development dilemmas as follows: people's needs are hardly valued, project design is difficult to integrate, and market vitality is difficult to activate. It is suggested to propose a "traditional plus modern" leisure sports platform from the perspective of cultural ecology, integrate historical and cultural resources to create leisure sports stories, absorb social forces to participate in the management of leisure sports operations, and hope to provide leisure sports life of the people in the Hexi Corridor with high-quality cultural ecological environment.

Key words:cultural ecology; Hexi Corridor; leisure sports; sports culture

在人类发展的历程中,不同地域,不同民族的人们根据本民族的生活习惯,结合地域特色创造出许多既有健身效果又有较强娱乐和教育功能的体育项目[1]。在农耕文明时期,人们在生产劳作之余,利用具有娱乐性的体育活动愉悦身心,创造出众多带有地域性的休闲体育活动项目。但随着时代的更迭,西方现代体育的崛起,西方现代体育传入中国,使中国传统体育逐渐褪去昔日的光芒,逐渐被众人所遗弃。随着我国社会经济水平的不断提升,人们的生活和思想观念也发生着改变[2],社会的主要矛盾也由人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。与之相对的是高强度、高密度的工作压力和人们奔波于快节奏生活中的不堪,人们渴望在工作之余获得真正的休闲生活,以此来获得身心的全面放松。休闲已然成为人们追求高品质生活的一种表现。

河西走廊区位优越,风景秀美,自然生态资源丰富,其中绿洲、戈壁、沙漠、森林、草原、雪山、冰川、峡谷、丹霞等各具特色,拥有众多生态体育发展的物质基础[3]。得天独厚的自然资源,应该肩负起河西走廊休闲体育发展重任,让河西人民乃至其他省市的人民重拾自然之美,從休闲体育活动中获得体验式乐趣,以此达到休闲放松的效果。从目前河西走廊休闲体育的开展状况而言,只注重休闲体育的形式与内容,而忽略了河西走廊延存至今的文化空间,从而丧失了休闲体育的功能与价值,造成了河西走廊休闲体育供需失衡的局面。文化生态一方面作为河西走廊休闲体育发展的内在动力,另一方面也是河西人民在社会发展中自然选择的文化精髓,将文化生态作为研究视角能够更加深入地探析河西走廊休闲体育的发展困境,促进河西走廊休闲体育与文化生态体系的深度融合发展。

1 文化生态理论与河西走廊休闲体育

1.1 文化生态理论概述

1955年,美国人类学家斯图尔德(Julian Steward)在《文化变迁理论》中首次提及“文化生态学”概念,并证实不同地域环境能够产生多元文化的现象。“生态”所反映的是自然、环境的状态,“生态”与“文化”嫁接而生成的“文化生态”概念,其目的是表明文化现象和自然现象一样,有其自身生存与发展的环境、条件,有自身的内在结构、秩序和规律[4]。文化生态学认为:文化与环境之间存在“交互作用”,或者“双向互动”的共生关系[5]。这种共生关系主要体现在两个方面:其一,环境始终在影响着文化,在环境的影响之下文化的起源与发展也在逐渐演进之中孕育出多样的文化模式。如海洋文化、沙漠文化、江河文化等就具有鲜明的环境特征。其二,文化的发展同样引起了环境的变化,人们会根据生活的需要有意地改变环境,以更好地适应文化的需要。由此可见,运用文化生态学理论探讨特定地域内的诸多事例发展具有现实意义,能够将所探讨之事纳入文化生态系统内进行分析,结合文化生态系统的普遍规律,提出适当的发展路径。

1.2 文化生态理论与河西走廊休闲体育的关系

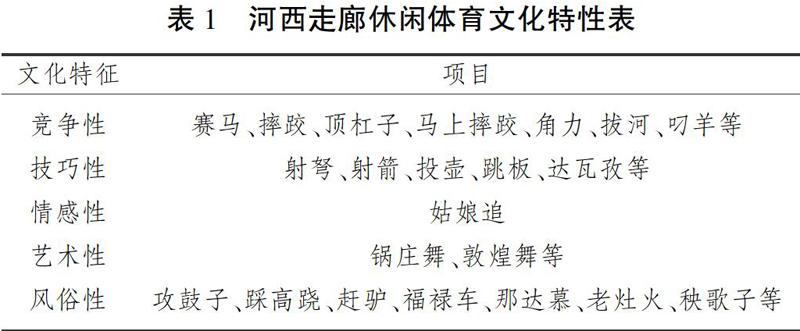

文化生态理论应用于河西走廊休闲体育的发展中,主要是探索河西走廊休闲体育发展中的参与人群、资源开发、场地设施、本土利用等因素与文化生态系统的关系,并从文化生态视域对当前河西走廊休闲体育的现状进行分析。首先,从环境的角度看待河西走廊休闲体育的发展。河西走廊具有西部地区明显的地理特征,大山、沙漠、草滩和戈壁,如武威天祝的藏族人民生活在三大高原的交汇地带,张掖肃南的裕固族人民依靠祁连山脉游牧为生,酒泉肃北的蒙古族人民依靠天然草场大力发展畜牧业。据了解,这些少数民族都在各自的环境中开展了众多休闲体育活动。如赛马、摔跤、顶杠子、射箭、投壶、姑娘追、叼羊等活动,都是河西走廊人民在劳作之余开创的休闲活动,并将这些带有“体育”色彩的活动发展起来。这些休闲体育活动之所以能够延存至今,主要是因为环境给予了他们活动的空间,他们便在河西走廊这片多样的环境中探寻适当的休闲体育活动。其次,从文化的角度思考河西走廊休闲体育的发展。河西走廊自古便是多元文化汇集之地,不仅存在着河西走廊内部农耕文化与游牧文化的冲突,还促进着东西方文化的交汇,最终逐步形成了一条文化长廊。事实上,在这条文化长廊生活的人民必然会受到多元文化的影响,他们劳作之余的休闲体育活动同样具有多元性。如表1所示,笔者根据河西走廊休闲体育表现出来的文化特性,将其分为竞争性、技巧性、情感性、艺术性和风俗性,能够客观地反映出河西走廊通道中的多元文化。如赛马、摔跤等项目所表现出来就是西方体育的“更快、更高、更强”。还有攻鼓子、福禄车等地方性体育活动,真切地反映出河西人民劳作之余的休闲方式。最后,从文化生态的角度审视河西走廊休闲体育的发展。当前正处于河西走廊休闲体育发展的黄金期,戈壁马拉松、沙漠冲浪、沙漠探险、滑翔、攀岩、漂流等休闲体育日渐出现在人们眼中,备受人们的期待。但从文化生态的视角思考,依托环境展开的这些休闲体育项目均来源于西方,缺少与河西走廊文化联系,这对于融入河西走廊休闲体育的文化生态系统还是有一定的难度。

2 文化生态视域下河西走廊休闲体育的发展困境

2.1 舍本逐末:民众之需难获重视

十九大报告中指出了新时期我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在实现人民美好生活需要的过程中,休闲体育的发展具有举足轻重的作用。根据史料记载,自丝绸之路畅通以来,河西走廊人民在生产劳作之余总会进行诸多体育活动以达休闲之效果。正如游牧民族悠闲地在草原骑马,以此达到休闲放松的作用。还有像打抛尕、打土块仗、扔牛骨等活动,同样是河西走廊人民劳作之余进行的娱乐活动。随着社会的发展,人们的生活方式发生了质的改变,休闲体育已然成为人们生活中必不可少的一部分,众多具有休闲特性的体育活动接踵而来。2016年国家体育产业基地名单中,河西走廊酒泉市肃州区、玉门市、金昌市金川区被命为“河西走廊(县域)国家体育产业示范基地”,纷纷依托有利地势开展了休闲体育园区建设。如酒泉肃州结合地域优势以户外徒步、探险、攀岩、骑行、自驾、滑翔等户外项目作为主打品牌,成为现阶段河西走廊休闲体育布局的主要内容。回归休闲体育的本质,无论是古人生产劳作之余的体育活动,还是现代人追求的具有休闲性的体育活动,都是在追求身体、心灵上的放松。然而实际的发展过程中忽视了河西走廊民众的日常休闲锻炼需求,刻意追求西方休閑体育的方式。事实上,河西走廊的骑马、射箭、毽球、陀螺等活动依然受到广大河西走廊人民的认可,这些体育活动贴近于他们的日常生活,能够有效地获得身心的放松,因此在民众心中具有较高的认可度。笔者实地调研了张掖国家沙漠体育公园、肃州区体育公园、玉门国家地质公园、武威头道槽大漠景区等休闲体育活动的主阵地,结果发现重资投入的休闲体育活动开展并不是很好。主要有以下两点原因:其一,各大休闲娱乐景区与居住区相对较远,工作日无法为民众提供服务;其二,新兴项目的参与费用较高,对于大多数的民众而言不适合经常参与。为此,笔者认为河西走廊休闲体育的发展因首先关注河西走廊人民休闲体育的实际需求,而不是一味追求西方的休闲体育方式,力图通过新兴休闲体育开启河西走廊地区人们用于休闲放松的体育活动新形式,此类活动明显表现出新形式体育活动与实际休闲体育需求的差距。

2.2 文化缺失:项目设计难融其中

文化生态学理论认为,文化生态的恶化必然导致人类历史文化遗产的迅速破坏——实质上是人类文明的消失[6]。通过对河西走廊的实地调研发现,河西走廊休闲体育的发展主要以西方户外运动为主,民间广为流传着河西走廊传统的休闲体育活动较少。美国人类学家斯图尔德(Julian Steward)认为,文化特征是在逐步适应当地环境的过程中形成的,在任何一种文化中有一部分文化特征受环境因素的直接影响大于另外一些特征所受的影响[7]。换言之,从古至今的河西走廊休闲体育方式烙有深深的河西走廊文化特性,这些特性都是在人们逐步适应环境的过程中形成的,并成为人们日常休闲生活中的一部分。走进河西五市的公园,随处可见的秋千、陀螺、投掷、大象拔河、毽球、健身气功、跳绳等休闲体育,每逢节庆时还能看到游牧民族的赛马大会,这足以证明在河西走廊这片文化长廊中,具有地域文化特性的休闲体育才能真正融入河西走廊人民的生活。然而,在河西走廊实际的休闲体育发展过程中却忽视了文化生态场域的再现,尝试通过旅游行业的带动打造河西走廊休闲体育体验区,各类新兴的休闲体育活动设计其中,短期内可以看出河西走廊的休闲体育发展做出的努力。可事实上,河西走廊之所以闻名世界,主要是因为丝绸之路的畅通带来的文化交流,多元文化在这片土地上延存至今,因此会吸引世界各地的游客驻足观赏。从文化生态理论来看,环境改变对文化是有一定的影响,但需要一个漫长的过程。正如河西走廊现阶段打造的休闲体育园区,依托自然环境开展沙漠赛车、攀岩、漂流、滑翔等项目,难以融入河西走廊历史文化长廊的文化生态系统。换言之,河西走廊真正需要的休闲体育应该是经得起历史考验,延存至今并真正提高人民健康生活的休闲体育。现如今的休闲体育发展不能仅看重新兴项目,还要考量这些项目与河西走廊历史文化的关系,并不是现在这样看似拥有很多新兴项目,但却因为文化缺失难以融入河西走廊的文化生态系统,最终将会被众人所遗忘。

2.3 参与有限:市场活力难以激活

“十二五”时期以来,党中央、国务院高度注重休闲体育的发展,随着《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《“健康中国2030”规划纲要》和《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》多项政策的颁布[8],我国休闲体育的发展也迎来黄金期。各省市纷纷加入发展休闲体育的队伍中,依托自身的优势条件进行商业开发,使得国内的休闲体育发展呈现火热之景。甘肃省《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》政策解读中明确提出“要以甘肃地域、山水、生态和人文资源为依托,打造竞技与体验相结合的‘丝绸之路产业带、传统武术运动休闲产业带、少数民族体育运动产业带等,以期实现甘肃休闲体育的繁荣”。以河西走廊的各省市现阶段的休闲体育发展来看,河西五市都依托各市区的有利地势进行了商业开发,供给端打造出众多精品休闲体育活动。如武威头道槽大漠景区的射箭、滑沙、沙漠摩托和沙漠驼铃,张掖国家沙漠体育公园的徒步穿越、沙漠越野车和电瓶车,金昌的风沙大漠旅游区和国际青少年生存训练营。这些依托河西走廊有利地形开展的具有地域特色的休闲体育活动,虽然能够为人们带来别具一格的休闲体验,但仅仅依靠开发商进行运营,难以激发休闲体育市场的活力。正所谓“授人以鱼,不如授人以渔”,当前的休闲体育市场供给给人们带来了多样的休闲体育方式,但对于受众而言却无法在短时间内乐在其中,因而造成众多体验式活动无人问津。事实上,休闲体育之所以深受广大人民的喜爱,就是因为人们想通过休闲体育活动来释放自我,并从中获得乐趣。而现阶段开发的休闲体育活动大多具有一定的技术壁垒,一般人需要训练一段时间才能体会到运动乐趣,因此需要社会组织的参与才能激发市场活力。当前河西走廊休闲体育的发展过程中,很少有体育社会组织的参与,因此就造成了“项目种类众多,民众难以掌握”的窘境。无论是为了河西走廊人民的休闲生活,还是为了外来旅游人员的休闲体验,都需要专业的社会力量参与其中,帮助人们更快地适应新的休闲运动方式,并能够感受到运动的乐趣。

3 文化生态视域下河西走廊休闲体育的发展对策

3.1 搭建多元休闲体育平台

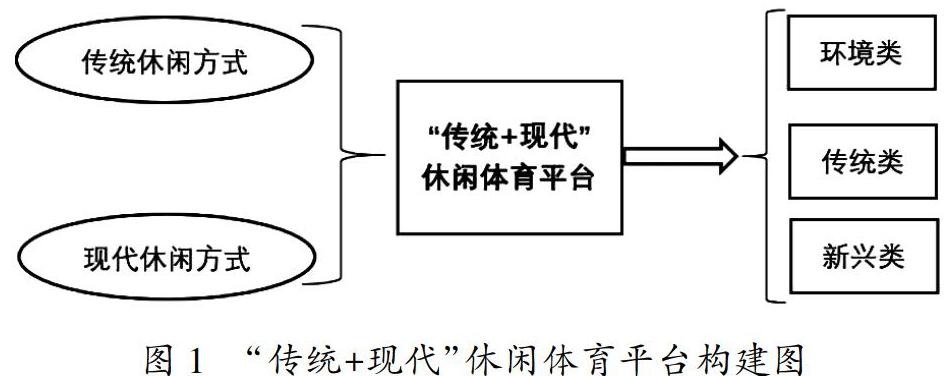

习近平总书记对弘扬中华传统文化作出了重要指示:要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来。如图1所示,对于河西走廊休闲体育的发展指明了战略方向,从众多项目中优中选优,搭建“传统+现代”的休闲体育平台供广大人民参与其中。在河西走廊悠久的历史文化中,曾出现过众多的民族传统体育项目,有些项目早已随着社会的发展消逝在岁月之中,能够流传下来的项目都是民众选择的结果,它能够与地域内的文化生态系统协同发展。面对河西走廊众多的民族传统体育项目,我们无法对于所有的项目照单全收,而是应该在保证河西走廊文化生态系统稳定的基础上优中选优,从民众的日常生活中选择出适合河西走廊休闲体育发展的传统项目。从河西人民普遍接受的传统体育项目来看,河西人民在休闲体育的选择上更加趋向于三个类别:其一,依托河西走廊特有地理环境展开的休闲体育活动,如沙漠类项目、草原类项目、戈壁类项目等,这些特殊的地理环境下孕育的体育活动,既是河西人民强悍骁勇、勇往直前的体现,又是对于河西体育文化的传承;其二,河西人民普遍接受的休闲体育活动,如健身气功、陀螺、毽球、空竹等传统体育活动,这些项目的特点是操作简单,不受场地的限制,同时也是河西人民自古传承下来的优良项目,具有一定的代表意义;其三,河西人民适应休闲体育新格局主动效仿的新兴项目,如冰雪、航空、水上、汽摩等项目,深受年轻一代的喜爱。面对琳琅满目的休闲体育项目,河西走廊休闲体育的发展路径要更加注重民众的真实需求,能够真正成为河西人民工作之余的休闲活动。所以,河西走廊休闲体育的发展应该基于以上三个类别,从中选择结合地域发展的休闲体育项目,融入河西人民的日常生活。另外,对于河西走廊休闲体育发展中可能面临的新兴项目,更应结合河西走廊的自然环境和人文资源进行商业开发,以此与河西走廊旅游产业相融合,构建河西走廊生态体育旅游产业链,成为河西人民热衷、全国人民向往的文化胜地。

3.2 挖掘休闲体育文化故事

美国社会哲学家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)指出:“文化产生并长期存在于城镇之中,始终伴随着城镇的发展,并具有重要的功能及作用 [9]。”区域文化中的历史文化、风土人情、节庆赛事、饮食文化、茶文化等文化都是休闲体育文化之根基,从而形成各种丰富的休闲体育活动和节庆赛事[10]。在文化生态系统中,河西人民自古参与的休闲体育活动,与河西走廊的自然环境形成了稳定的文化空间。质言之,河西走廊休闲体育的发展更应该注重人文资源的融入,这样才能尽快与当地文化生态系统相适应。从河西走廊的历史文化发展的角度看,无论是游牧文明下骑马射箭技艺的展示,还是农耕文明下休闲养生的兴起,都为后来的休闲体育发展提供了一定的文化积淀。正是这些古代传统体育项目的开创,使得河西走廊的文化生态系统中拥有众多值得借鉴的文化基因,能够成为新时期河西人民休闲体育活动的主要方式。为此,我们在开发河西走廊休闲体育的过程中,更应该考虑漫长的历史进程中人文资源的利用,巧妙地通过休闲体育活动讲述出“河西故事”,这样才能保证休闲体育文化子系统不会受到河西走廊文化生态系统的排斥,从而更加适宜于河西走廊休闲体育的展开。总之,就是要保证传统体育文化的经典得以传承,能够成为河西走廊休闲体育發展的内源驱动。如在沙漠中的休闲项目中引入更多的历史文化资源,借助新媒体手段让人们能够感受到传统社会中人们是如何徒步穿越沙漠,又是如何在艰难险阻的沙漠中绝处逢生。另外还有草原中的休闲项目,不断完善现有的体验式服务,在保证安全的前提下让更多的人体验骑马射箭背后的文化意义。这样才能在全国休闲体验的发展中脱颖而出,能够真正地满足人们的休闲需求,又能对当地文化有积极的影响。

3.3 加强社会组织参与管理

十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出:“正确处理政府和社会关系,加快实施政社分开,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担。”从河西走廊休闲体育发展的情况来看,吸收社会力量参与休闲体育运作管理可以有效解决当前市场活力不足的局面。事实上,传统休闲体育虽在民众间广为流传,但缺乏体育社会组织的参与,使得传统体育项目发展不集中,传承效果不佳;而新兴的休闲体育短期内又无法融入河西人民的生活,也需要体育社会组织为广大人民解决技术上的难题,引导人们正确参与其中。首先,由甘肃省体育局牵头发起成立“河西走廊休闲体育援助组织”,重点解决因调查不充分造成政府、企业的发展计划与河西走廊人民的实际需求不相符的事宜。一方面为政府、企业的战略布局提供援助,另一方面深入河西走廊人民之中,了解民众所需,并解决人们实际休闲运动中的技术难题。其次,由体育援助组织直接参与运作管理,解决供需不对称造成的实际问题。如援助组织可根据河西走廊休闲体育的布局进行分组,由专业人员直接参与运作管理,既可以讲述传统休闲体育中的“河西故事”,又可以从器物、制度两方面进行革新,更好地满足人们的休闲需求。最后,成立援助组织的反馈机制,用于监督援助工作并从实际的工作中积累经验。无论是政府、企业相关单位还是河西走廊的人民,他们都希望从中获得效用最大化,而反馈机制的建立旨在保证他们的实际利益不受到损失。总而言之,吸收社会组织参与运作管理能够有效解决政府、企业与河西走廊人民因沟通不当造成的损失,而社会组织介入形成有效的枢纽,能够成为河西走廊休闲体育发展的中坚力量。

4 结语

在河西走廊休闲体育发展的热潮之中,新兴的休闲体育成为政府、企业的重点发展项目,这些新兴项目日益走进河西五市的布局中,难以融入历史文化名城的城市品牌构建。因此,研究者从文化生态视角审视了河西走廊休闲体育发展过程中存在的问题,并提出了相应的解决措施,打破了现阶段政府、企业与人民之间不能有效沟通的窘境,设身处地的为河西走廊人民打造休闲体育活动生态圈,全面推进河西走廊体育事业发展。

参考文献:

[1]王斌,朱杰,朱坚,等.文化生态视域下民俗体育运动在高校发展的困境及破解之道[J].体育文化导刊,2018(11):126-130.

[2]蒋书君.“休闲体育”发展研究[J].体育文化导刊,2017(1):48-51.

[3]王建民,香成福,毛建民,等.河西走廊生态体育发展现状研究[J].湖北体育科技,2015,34(11):949-951.

[4]戢斗勇.文化生态学:珠江三角洲现代化的文化生态研究[M].兰州:甘肃人民出版社, 2006:6.

[5]陈岚. 基于生态准则的城市形态可持续发展研究——以成都为例[M].南京:东南大学出版社,2016:35.

[6] 陈文兴,张富利.文化生态视域下的精英流动与非物质文化遗产保护研究[J].广州大学学报:社会科学版,2017,16(8):90-96.

[7]Steward Julian H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution[M]. Urbana:University of Illino is Press,1955.

[8]刘全,张勇,王志学.现代休闲体育的特质、发展态势及策略研究[J].北京体育大学学报,2017,40(11):22-27.

[9]刘易斯·芒福德.城市文化[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[10]郭修金,单凤霞,陈德旭.生态文明视域下城市休闲体育发展研究——以上海、成都、杭州为例[J].武汉体育学院学报,2016,50(4):40-45.