从那竭到于阗的早期大乘佛教护法鬼神图像资料

——哈达与和田出土的两件龙王塑像札记

张惠明

内容提要:龙王作为早期大乘佛教护法神系中的一个重要图像,在公元2~4世纪间曾在受犍陀罗文化与艺术影响的区域内广为流传。那竭与于阗作为早期犍陀罗语大乘佛典在帕米尔高原以西和以东地区最重要的传播之地,两地所发现的佛教文本与图像资料均表明了龙王图像在进入佛教护法神系之初期所受到的多种宗教、文化影响。同时,图像本身也带有复合性的文化内涵与不同的艺术风格等元素特征。本文试图通过哈达佛寺舒图尔丘塔院遗址与和田地区出土的两件龙王塑像考古与史籍文献资料及相关研究的梳理和考释,关注早期大乘佛教护法图像在西域地区流传和发展的历史源流与脉络。

上个世纪90年代,佉卢文犍陀罗语佛经写本专家邵瑞祺(Richard Salomon)教授从历史语言学的角度提出了“大犍陀罗”(Greater Gandhra)的概念,其意指使用佉卢文犍陀罗语的以犍陀罗文化影响为特征的覆盖颇为广泛的文化区域。(1)R.Salomon,Ancient Buddhist Scrolls from Gandhra:The British Library ī Fragments(《来自犍陀罗的古代佛教经卷》),Washington:University of Washington Press,1999,p.3.该区域不仅包括了帕米尔高原以西的斯瓦特(Swat)、巴米扬(Bamiyan)、塔克西拉(Taxila)以及喀布尔河上游的哈达甚至到铁尔梅兹(Termez),还包括了帕米尔以东塔克拉玛干沙漠边缘的于阗、库车、尼雅等地区。(2)A.Glass,“ī Manuscripts:A Window on Gandhran Buddhism”,Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism:Sa 24,2004,pp.130-131;R.Salomon,“Brhmī and ī”,in Peter T.Daniels & William Bright (eds.),The World’s Writing Systems,New York:Oxford University Press,1996,p.375;L.Sander,“Early Prakrit and Sanskrit Manuscripts from Xinjiang (Second to Fifth/Sixth Centuries C.E.):Paleography,Literary Evidence,and Their Relation to Buddhist Schools”,in Collection of Essays 1993:Buddhism Across Boundaries-Chinese Buddhism and the Western Regions,1999,Taipei:Foguang Cultural Enterprise Co,Ltd.,p.72;K.Schmidt,“Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen Dargestellt am Beispiel der ī Typ B und des Beiträge zur Asienforschung,1 (2001),pp.9-12.在使用佉卢文的公元最初的几个世纪内,也是大乘佛教经典兴起和传播的重要时期,正如西域佛教史专家羽溪了谛所指出的那样:西域大乘教典最初成立于东北印度地区,于阗所流行的各种教派佛典中的大多数是从中亚地区及中、北印度等地传入。(3)羽溪了谛著;贺昌群译:《西域之佛教》,商务印书馆,1999年重印,第173页。

从19世纪末至20世纪末以来,欧美考古探险家和宗教、历史、语言学家对横跨帕米尔高原东西受犍陀罗文化影响地区的佛教寺院遗址出土的大量属于早期大乘教的西域语言特别是佉卢文写经以及雕刻壁画残片的考古发掘与研究表明:大乘佛典成立与发展之早期,各种经典中充满涉及鬼类、畜类、鬼国与龙宫的内容,八部(4)“八部”指:天(Deva)、龙(Nga)、夜叉乾达婆(Gandharva)、阿修罗(Asura)、迦楼罗紧那罗(Kinara)、摩睺罗伽(Mahoraga)八部鬼神众。鬼神作为低级天神和高级善的恶的鬼畜,天、龙八部神鬼护持佛法或恶鬼畜受到佛的感化变成善神,通常是早期佛教文本与图像表达的一个重要主题。(5)释印顺:《初期大乘佛教之起源与展开》,中华书局,2011年。作为八部众之一的龙众在早期大乘经典中常常被排在第二序位,仅次于天众,汉语“龙”对应的梵语为Nga(那伽),它是印度神话中的蛇神,在汉译佛典中,它是水中最有力量的生物。(6)鸠摩罗什(Kumrajīva)译龙树(Ngrjuna)菩萨著《大智度论》卷三称:“那伽,或名龙,……水行中龙力大。” T.25,No.1509,第81页。(缩略语:T.:《大正新修大藏经》,东京:大正一切经刊行会,1924-1935. )至今为止,已发现的有关各种龙王皈依佛陀并成为佛法保护神传说的图像资料在犍陀罗雕塑艺术中有丰富遗存,文本资料则散见于早期大乘佛典西域语言写本残片中,此外,亦散见于巴利文和汉译早期大乘佛教经典中,以及5~7世纪的汉僧前往西域各国的“行记”中。一个多世纪以来欧美学者在相关的文本比对与图像解读方面已经做了大量工作,并取得丰硕成果;然而,在同属于深受犍陀罗早期大乘佛教影响区域的于阗,已发现的相关文本和已辨识出的相关图像资料与研究尚甚为有限。作为犍陀罗艺术中反映早期大乘佛典的最重要的护法鬼神图像——天、龙八部中排序第二的龙部,其对于阗早期佛教护法鬼神系产生怎样的影响?在题材内容与图像学特征方面与帕米尔高原以西地区从时间到地域上存在着怎样的联系?有哪些相同与不同之处?均是值得深入探讨的问题。本文尝试通过选择帕米尔以西的哈达和以东的和田出土的两例龙王塑像遗存,做一个横向关联性个案思考,对相关图像的考古与文献的研究资料进行初步梳理并试图做出一些阐释。

一 从哈达的阿耨达龙王到于阗的热舍龙王

朱丽双教授认为,阿耨达龙王又译作阿那婆答/达多龙王,因其名梵文Anavatapta 意为无热,故又译作无热龙王。从印度到于阗,虽然《阿耨达池偈颂 》在吉尔吉特(Gilgit)和新疆克孜尔皆有发现,并全部或部分地出现在巴利文、藏文和汉文佛典中,然而在于阗佛教史文献中,阿那婆答多龙王的名称出现时间要晚于汉译佛典的年代,如编写年代在9世纪上半叶的敦煌藏文本P.t.960《于阗教法史》 (Liyulchoskyilorgyus) 中,记述有阿那婆答多龙王化身为龙因缘并在于阗坎城弘法的事迹,但此事不见于已知的于阗语文献,也不见于其他有关的汉、藏文献。但阿那婆答多龙王的名称却出现在和田出土的于阗语文献,作Anavadatä。(14)朱丽双:《从印度到于阗——汉、藏文献记载的阿那婆答多龙王》,《敦煌吐鲁番研究》第16卷,2016年,第89~102页。段晴教授发表的丹丹乌里克(Dandan Oiliq)发现的于阗语护身符上出现了此龙王的名字,与其名字同时出现的还有另外六位龙王的名字:娑伽罗(Sgarä)、具时提弥罗(Ttīmīgalä)、象头热舍ä。(15)段晴:《明咒护身符》,中国新疆文物考古所,日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构编著:《丹丹乌里克遗址——中日共同考察报告》,文物出版社,2009年,第270~273页;段晴:《于阗·佛教·古卷》,中西书局,2013年,第236~238页。段晴教授称,在古于阗文写本中,热舍(Grrahavattä)龙王多次见到,如英国图书馆收藏的出自敦煌藏经洞的S.2471的一篇于阗语写卷,在其中呼出十个领头的龙王名字中排序在第四位的即是热舍龙王(Grrahadatta)。(16)段教授指出此龙名字在于阗语中有两种拼写。段晴:《于阗·佛教·古卷》,第236页;段晴: 《于阗语“四象”以及龙王“热舍”》,《语言学研究》第28辑,2020 年,高等教育出版社,第9页。不过,在这里没有出现阿那婆答多龙王的名字。

尔时,世尊以于填(阗)国土付嘱难胜天子千眷属、散脂夜叉大将十千眷属、羖羊脚大夜叉八千眷属、金华鬘五百眷属、热舍龙王千眷属、阿那紧首天女十千眷属、毗沙门王,神力所加,共汝护持于填(阗)国土。(18)T.13,No.397,第368页。

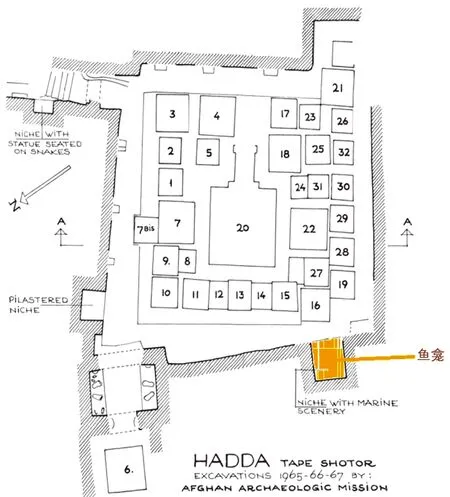

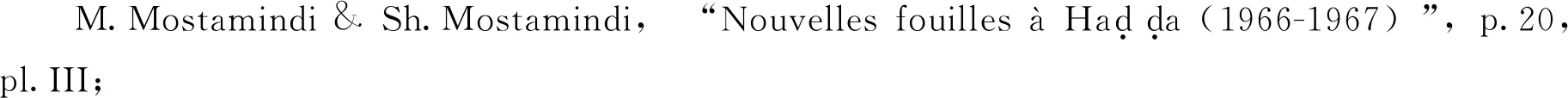

二 哈达佛寺遗址群舒图尔丘塔院出土的“鱼龛”的龙王灰泥塑残像

哈达舒图尔丘塔院平面图

对龙王像的比定与解读,穆斯塔明迪认为此像是以玄奘《大唐西域记》记载的那揭罗曷国被佛陀降伏的恶龙瞿波罗(Gopla)作为原型。他指出在玄奘到访那揭罗曷国时确实有洞穴存在,此洞离当时的国都仅六里,而哈达寺院遗址群的位置是在加布勒(Gabul)山谷中,舒图尔丘塔院就在山谷附近。与此同时他也承认:龙王像所在“鱼龛”室内背景是一种海洋般水中场景,“丝毫没有岩石环境的暗示”,这与玄奘所描述——龙王居住在“深涧峭壁,瀑布飞流,悬崖壁立”的“石壁有大洞穴”中(37)季羡林等:《大唐西域记校注》,第224页。——不相吻合,但他认为这些并不妨碍对瞿波罗龙王身份的认定。(38)M.Mostamindi & Sh.Mostamindi,“Nouvelles fouilles (1966-1967)”,p.21.

有关佛陀降伏瞿波罗龙王的传说,玄奘《大唐西域记》卷二“那揭罗曷国”曰:“往昔如来在世时,此龙为牧牛之士,供王乳酪,进奉失宜。既获谴责,心怀恚恨,即以金钱买花,供养授记窣堵波,愿为恶龙,破坏国王。即趣石壁,投身而死。遂居此窟,为大龙王,便欲出穴,成本恶愿。适起此心,如来已鉴,愍此国人为龙所害,运通神力,自中印度至。龙见如来,毒心遂至,受不杀戒,愿护正法。”(39)季羡林等:《大唐西域记校注》,第224~225页;瞿波罗(Gopla)梵名意译为牧牛、地护等,音译作瞿波梨、瞿波啰,如在《杂阿含经》卷二十三,即称之为瞿波梨:佛临般涅槃时,降伏阿波罗龙王、陶师、旃陀罗、瞿波梨龙,诣摩偷罗国(T.2,No.99,第165页);笔者按季羡林《校注》第226页注释(一) “瞿波罗龙” 条参考引目查阅《阿育王传》卷二(安法钦译)与《阿育王经》(僧伽婆罗译)卷二,未找到有关瞿波罗龙王的文字,但两书的第二卷中均有关于迦罗/迦梨龙王的记载,参见T.50,No.2042,第103页;T.50,No.2043,第137页。这是穆斯塔明迪比定此龛龙王为瞿波罗龙王唯一的文献依据。桑山正进并不支持这一观点,他认为虽可以忽略龙王塑像周围背景与玄奘的记载有所不同,但令他纠结的是龙王塑像身后出现的金刚神并未出现在玄奘的这段文字记载中。他指出,在东晋印度僧佛陀跋陀罗所译的《佛说观三昧海经》卷七“观四威仪品第六之余”记载的如来佛教化毒龙一事中有金刚神出现,如来降伏毒龙的地点就在“那乾诃罗国”(即那竭国、那揭罗曷国)(40)那乾诃罗是梵文Nagarhra 多种汉音译的一种。慈怡法师主编:《佛光大辞典》,书目文献出版社据台湾佛光山出版社影印,1986年,第3029页。:

如来到那乾诃罗国古仙山薝卜华林毒龙池侧青莲华泉北罗刹穴中,…… 尔时,龙王见世尊来,父子徒党十六大龙,兴大云雷,震吼雨雹,眼中出火,口亦吐火,鳞甲身毛俱出烟焰;五罗刹女现丑恶形,眼如掣电,住立佛前。…… 时金刚神手把大杵,化身无数,杵头火然如旋火轮,轮轮相次,从空中下,火焰热炽犹如融铜,烧恶龙身。龙王惊怖,无走遁处,走入佛影,佛影清凉,如甘露洒,龙得除热,仰头视空,满空中佛。(41)T.15,No.643,第 679~680页。

桑山教授认为,此经文中描述的金刚神手中挥舞金刚杵,以唤醒龙王及其家人并使之皈依佛陀,以及此段文后记述如来应龙王的要求进入洞窟静坐进入冥想等内容,均可成为对鱼龛室内龙王塑像及相关主题的一种解释。(42)Kuwayama,“Tapa Shotor and Lalma:Aspects of Stupa Court at Hadda,” pp.160-161.

在讨论鱼龛的龙王比定及其相关主题时,穆斯塔明迪和桑山两位考古学家均有提及玄奘有关乌仗那国(乌长/苌国)的阿波逻罗(Apalla)龙王传说。《大唐西域记》卷三记载了在苏婆伐窣堵河(Subhavastu)(43)苏婆伐窣堵河(Subhavastu)即今印度河支流的斯瓦特河。慈怡法师主编:《佛光大辞典》,第3632页;释印顺:《佛教史地考论——二本传编集于罽宾》,中华书局,2011年,第118页。上游斯瓦特河谷的乌仗那国,毒龙阿波逻罗经常“暴行风雨,损伤苗稼”,“泉流白水,损伤地利”,释迦如来“愍此国人独遭斯难,降神至此,欲化暴龙”。为使其降伏,金刚神用金刚杵击山崖镇吓阿波逻罗,“执金刚神杵击山崖,龙王震惧。乃出皈依,闻佛说法,心净信悟。”(44)季羡林等:《大唐西域记校注》,第224~225页。对这段记载,穆斯塔明迪认为鉴于此传说发生在乌仗那国所在的斯瓦特河谷一带,而不在那揭罗曷国所在的贾拉拉巴德,因此不能考虑阿波逻罗龙王与鱼龛龙王之间的关联。桑山教授则倾向于不排除阿波逻罗龙王与鱼龛龙王之间存在的关联性,他提示在图奇(Giuseppe Tucci)引用的让·普齐鲁斯基(Jean Przyluski)所译的《根本说一切有部律》(Mūlasarvstivdin)中一段如来降伏阿波逻罗龙王传说:由于该龙王没有表现出屈服于佛陀的意愿,所以金刚神用他的金刚杵砸碎了俯瞰龙王宫殿湖泊的山峰,之后如来进入龙宫静坐冥想。(45)S.Kuwayama,“Tapa Shotor and Lalma:Aspects of Stupa Court at Hadda,” p.161;Giuseppe Tucci,“On a Sculpture of the Gandhra”,East and West,vol.9,No.3 (1958),pp.227-230;J.Przyluski,Le Nord-ouest de l’Inde dans le Vinaya des Mūla-Sarvstivdin et les textes apparentés,4 (1914),pp.493,511.在唐义净(635~713)所译《根本说一切有部毘奈耶药事》卷九中,提到了佛陀与金刚神调服阿波逻罗龙王一事:“尔时,世尊告金刚手药叉曰:汝可共我往北天竺,调伏阿钵罗龙王。唯然,世尊。其金刚手药叉共世尊乘空而往。”在此句段落后隔一段又记:

尔时,世尊告金刚手药叉:汝可共我诣无稻芉龙王宫中。……尔时,如来与金刚手药叉到龙王宫中。于时无稻芉龙王既见世尊到于宫里,便即瞋怒,念起害心,发诸烦恼,上升虚空,降注雹雨,并诸土块。于时世尊知龙瞋怒,便即运想入慈心定。……时龙既见不害世尊,便即放轮及诸兵器。……尔时,药叉受如来教,以金刚杵击破山峰,其山既倒压半龙池。是时,龙王忧愁怕惧,即欲逃窜。……龙王逃走无路,唯世尊足立之处寂静清凉。是时龙王诣世尊所,顶礼双足,……时彼龙王白佛言:世尊!我今受清净戒。时龙妻子并诸眷属,合掌顶礼,而白佛言:世尊!我等亦愿归依三宝,受清净戒。(46)T.24,No.1448,第40页。

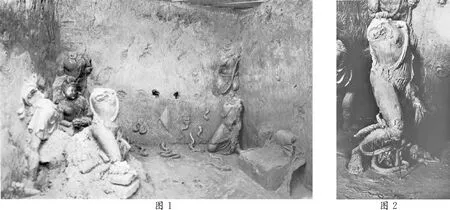

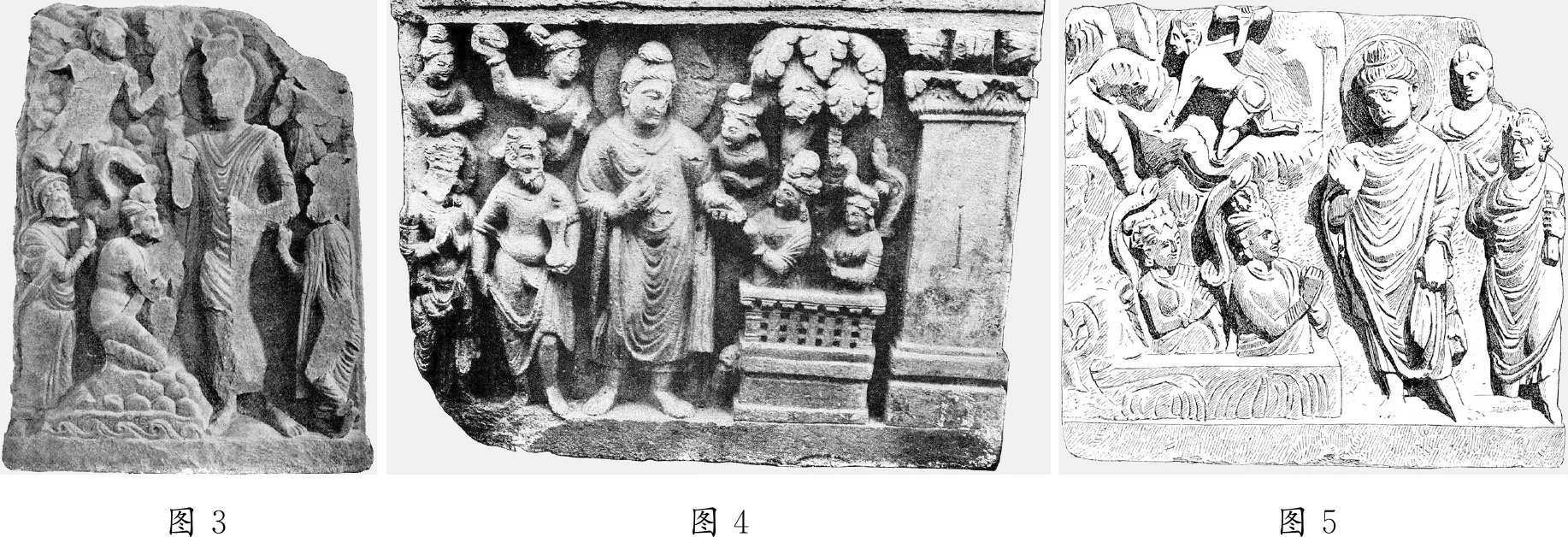

阿波逻罗龙王在此经中先译作阿钵罗,后译为无稻芉,印顺法师指出无稻芉是Apalla的意译。(47)释印顺:《佛教史地考论——二本传编集于罽宾》,第118页。佛陀降伏阿波逻罗龙一事在多种早期汉译佛典中均有提及,但其名称翻译各有所异,如僧伽婆罗译《阿育王经》卷六作阿波罗啰龙王(T.50,No.2043,第149页),马鸣著昙无谶译《佛所行赞》卷四作阿婆罗龙(T.4,No.192,第40页),求那跋陀罗译《杂阿含经》卷二一作阿波罗龙(T.2,No.99,第165页),龙树著、鸠摩罗什译《大智度论》卷九作阿波罗龙王(T.25,No.1509,第126页)。此经的义净汉译本中相关记载与图奇所引普齐鲁斯基翻译的如来降伏阿波逻罗龙王传说十分吻合。表现佛陀降伏阿波逻罗龙王在印度北部地区以及巴基斯坦斯瓦特河谷至喀布尔河流域的犍陀罗地区浮雕中十分常见,通常是选取龙王被降伏后礼拜佛陀的场景,其构图一般为:佛陀的一侧或是龙王及其家眷(为男性)向其拱手合十礼拜(图3),或是龙王在前与王后紧随其后向其跪拜(图4),在佛陀另一侧常有一身手持金刚杵的金刚神立像,表现金刚神砸碎山石的场面一般会在龙王头上方,刻一正在挥舞手中金刚杵砸向山石的形像(图5)。(48)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,Paris :Publications de l’École Française d’Extrême Orient V,tome.I,1905,p.550,fig.273,p.385,fig.195,p.551,fig.274.如果我们比较这两幅犍陀罗的阿波逻罗龙王浮雕与哈达鱼龛的龙王以及龛室内背景浮塑,似乎很难在形像及构图上找到相似点。

与上述两位考古学家观点持不同意见的是塔尔齐教授,他认为鱼龛龙王表现的是《迦梨迦龙王及其妻偈颂》的场景,就是说此龙王像表现的是迦梨迦龙王(Klika nga)。(49)Tarzi,“Hadda”,p.129.遗憾的是塔尔齐教授未对此看法做进一步的诠释。桑山教授则认为在犍陀罗浮雕中,迦梨迦龙王是出现在佛传故事系列场面中的某一具体场景:当释迦赶往菩提树下路过了迦梨伽龙王住处的时候,迦梨伽龙王看到了释迦身上闪耀着光芒,知道佛陀近在咫尺,就合掌赞叹。而鱼龛龙王及室内背景的图像并没有满足犍陀罗艺术中表现迦梨伽龙王的图像要素。(50)桑山正进《ハッダ最新の發掘に關する問題》,第346页。因此,他不倾向于把鱼龛龙王比定为迦梨迦龙王。

最早研究犍陀罗雕刻中的迦梨迦龙王浮雕的福歇(A.Foucher)指出,迦梨伽龙王图像与迦梨伽龙王“偈颂”主题有关,在释迦牟尼佛行走在通往菩提树下——最后觉悟成道之处(bodhima道场(51)bodhima一词目前可考的最早出处为犍陀罗语文献,形式是其中此词出现在斯尼尔佉卢文写本残片(Senior Fragment 24)上的是在一段佛传故事文字中间,写本断代在公元130~140年。参见刘震,王汝娟:《何谓“道场”(bodhima?》,《佛光学报》新2卷第2期,2016年,第205页;Mark Allon,“The Senior Manuscripts.” In Four Gndhrī Sayuktgama Sūtras:Senior ī Fragment 5.Gandhran Buddhist Texts,Volume 4,ed.Andrew Glass (Seattle :University of Washington Press,2007),pp.4-5.)的路上,迦梨伽龙王对菩萨(释迦牟尼)的礼敬并颂赞(stuti)。(52)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,p.383.福歇就梵文nga图像学的基本含义及其特征做了表述:nga是一些半人(mi-humaines)半蛇(mi-serpentines)形的水生神灵(divinités aquatiques),它们有时保持着蛇的外形(图6),(53)孙英刚,何平:《图说犍陀罗》, 知识·读书·新知三联书店,2019年,第207页,图3-117。而更常见的是一种大眼镜蛇头罩从人物的肩膀背后向后上方伸出来的形像。而在巴利文、梵文的佛教文献中,迦梨伽龙王的梵文名Klika 在巴利文中称Kla。(54)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,pp.384-386,fig.195.龙王迦梨伽在汉译佛典中有多种音译:迦罗迦、迦棃伽、伽陵伽、迦罗、迦罗迦罗等,其意译为黑色龙王、黑龙王等。(55)Kla 中文意译为黑、黑色。参见慈怡法师主编:《佛光大辞典》,第3967页。关于迦梨伽龙王在佛陀前往菩提树路上的“偈颂”一事,福歇没有注明文献的出处,不过在谈到迦梨伽龙王时,他引用了著名《天譬喻》(Divyvadna),这是一部以叙述佛陀生平事迹为主要内容的譬喻故事集,由英国印度学学者喀卫尔(Cowell)与奈尔(Neil)据巴黎和剑桥收藏的出自尼泊尔的梵文写本残片整理编辑出版,学者们认为此书原著完成于公元3世纪初,属于早期大乘佛教成立过程的主要经典之一,但这部梵文本譬喻故事集并非原典而是一个流传至17世纪的抄写本。(56)E.B.Cowell and R.A.Neil (ed.),The Divyvadna,a Collection of Early Buddhist Legends,Now First Edited from the Nepalese Sanskrit Mss.in Cambridge and Paris,Cambridge:Cambridge University Press,1886.

图6

尊者又示迦罗龙王赞菩萨处,于是王乃礼尊者足合掌而言:我今欲问迦罗龙王曾见佛事,尊者即时语龙王言:速起!速起!王欲问汝见佛时事。龙王便起,向尊者边合掌白言:大德有何约敕?尊者语王言:此是迦罗龙王偈赞佛者。……龙王答言,端严之事非言所及,今当略说,即说偈言:佛足蹑地,大地山河,踊跃叵我,六种震动。如来身光,遏绝日月,普照十方,一切蒙益。(57)T.50,No.190,第103~104页。

这段迦罗龙王简短偈文反映了迦梨伽龙王偈赞的部分内容。智升的《开元释教录》卷二载,安法钦是一位来自安息国的译经僧,他翻译《阿育王传》的时间是281~306年之间。(58)T.55,No.2154,第493页。其翻译所依据的文本很可能是一种中亚语言,翻译的时间接近于《天譬喻》成书的时间。

此处迦梨龙赞叹菩萨,如偈所说:此处迦梨龙赞叹诸菩萨,当随古时道,证无上妙果。时王向尊者而说偈曰:我今欲见龙,彼龙见佛者,从此趣菩提,证得胜妙果。时尊者以手指龙宫,语曰:迦梨龙王!汝以见佛,今当现身。时龙王寻声即出,住在尊前,合掌白言:何所教敕?时尊者语王曰:此龙王见佛,赞叹如来。时王合掌向龙而说偈曰:汝见金刚身,我师无畴匹,面如净满月,为我说彼德,十力之功德,往诣道场时。时龙王以偈答曰:我今当演说,足践于地时,大地六种动,光耀倍于日,遍照三千界,而趣菩提树。(59)T.2,No.99,第167页。

在《杂阿含经》的这段文字中,值得注意的是与前面安法钦所译的《阿育王传》相关内容文字上略不同:此段文字中优波崛尊者向阿育王介绍迦梨(Kla)龙王时“以手指龙宫”,而安法钦的《阿育王传》则是“尊者即时语龙王言:速起!速起!”前者交代了龙王身居龙宫,而后者未交代龙王身居何处。

关于迦梨伽龙王《偈赞》的文献,福歇还提到了另一部讲述佛陀从出生到修行成佛一系列生平事迹的另一部早期大乘佛典——《普曜经》(Lalitavistara),该经在记载迦梨伽龙王《偈颂》佛陀文字段落中还出现了龙王的金光王后(SuvaraprabhsNgī)一起礼敬赞颂佛的描写,这在《天譬喻》中是没有的。(60)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,p.386;Lalitavistara,ed.S.Lefmann,1-2,Halle,1902-08;trad.P.E.Foucaux in Annales du Musée Guimet,t.VI,Paris,1884.福歇还提及了两部有类似记载的早期佛典:《大事》(Mahvastu)和《佛所行赞》(Buddhacarita)。(61)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,p.386.在上述几部佛经中除《大事》没有汉文译本外,其余均有汉译本,其中《普曜经》是308年由月氏后裔支姓僧人竺法护译出。佛教史及历史语言学的研究成果表明,法护翻译《普曜经》的原始文本很可能是用犍陀罗语佉卢文书写的。(62)John Brough,“The Arapacana Syllabary in the Old Lalitavistara,” in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 40 (1977),pp.85-95;Jan Nattier,“Church Language and Vernacular Language”,Central Asian Buddhism,Numen,vol.37 (1990),p.212;呂澄:《中国佛学思想概论》,天华出版社,1988年,第 42页。在法护所译的《普曜经》卷五中专门有一品(迦林龙品第十六)讲述迦梨伽龙王及其王后礼赞佛陀的内容,龙王名字被译作迦林(Kla),现将其中相关段落文字择录如下:

佛告比丘:菩萨身光照迦林龙王宫,龙蒙佛光身心悦豫,消诸尘劳,普获安隐,面目欣怡。尔时龙王见斯光明,目即得开,与眷属前而赞叹曰:我已曾见拘留秦佛,从来久远,亦见拘那含牟尼佛并及迦叶,光明所照。睹诸法王光明无垢,必当有佛,相好愍哀,慧明兴世,故照我宫,金色光光不妄晃昱,明踰日月火焰明珠所不能逮,天帝梵光自然远边,……时龙后喜诣度世所,投身作礼,叉手前住。(63)T.3,No.186,第514页。

迦梨伽龙王与王后一起敬礼赞颂佛陀的事迹,在犍陀罗地区浮雕中十分普遍,如现藏拉合尔博物馆出自斯瓦特(Swat)的一浮雕残片,表现的即是这样的场面:迦梨龙王与王后并排双手合十,面朝着佛陀的方向(佛陀部分已残毁),迦梨龙王面部左半部毁,但他背后有向前方伸展的冠状形眼镜蛇头十分清晰,其后侧女性浮雕像即是金光王后(图7)。(64)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,p.387,fig.196.此浮雕应该与当时在犍陀罗地区流行的《普曜经》文本中所记载的迦梨龙王和王后礼佛的内容是相吻合的。斯瓦特在公元400年法显到访这里时曾是古代北印度的乌苌国宿呵多,其雕刻属于典型贵霜王朝时期希腊式艺术特征的犍陀罗风格。

图7

尼连禅河龙名伽陵伽,以先业缘住此河中,两目皆盲——若佛出世,眼即得明;若佛灭后,其眼还盲——闻地震声,疑佛出世,从宫出看,忽见菩萨具三十二相八十种好,圆光一寻,如千日辉,如大宝山,周遍严饰。龙王见已,说颂赞曰:…… 龙王尔时赞菩萨已,便入龙宫。(66)T.24,No.1450,第122页。

图8

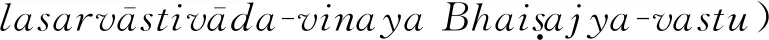

首先,应该指出的是,发掘者在这段有关龙王头像的文字描述中漏掉了一个非常重要的信息,即龙王的眼睛是闭合的,如同常见的盲人眼睛一样,而这一细节我们认为十分重要,因为它是我们理解这尊龙王泥塑像的一个关键的图像特征。哈达的灰泥塑像历来被认为,是以一种完美的希腊化风格展现出一种代表了从兴都库什(Hindukush)山脉到贾拉拉巴德平原一带兴起的一种有别于传统的犍陀罗风格的更希腊化的——印度—希腊风格的新兴佛教雕塑。(69)Gilles Béghin,L'art bouddhique,Paris,CNRS éditions,2009,pp.205-225;John Boardman,The Diffusion of Classical Art in Antiquity,Thames and Hudson et Princeton University Press,1994;Mario Bussagli,L'Art du Gandhara (trad.de l'italien),Paris,La Pochothèque,1996(1re éd.1984).这种风格的基本特征就是雕塑手法的写实性,在哈达舒图尔丘寺院的泥塑像除了表现佛陀的主像尺寸稍大以外,其他塑像通常仿真人比例约在1.5米左右,而塑像眼睛造型均微微凸起,像人眼睛一样或是完全睁开,或是半开微合;但鱼龛龙王塑像的眼睛是凹陷且完全闭合的,因此,应该被认为是艺术家有意在表现龙王眼盲的特征。而这一特征可与《根本说一切有部毘奈耶破僧事》卷五记载的迦梨迦龙王两眼皆盲的描述相对应。凭借此一重要特征,笔者更倾向于赞同塔尔齐教授的意见将这尊龙王塑像比定为迦梨迦(Klika)龙王。

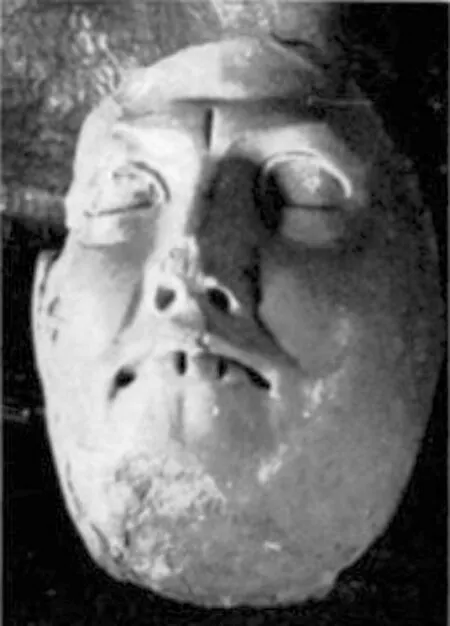

其次,《发掘报告》中对鱼龛迦梨迦龙王头部残像面部特征的描述,“嘴里有着动物的牙齿凸出于下唇,眉毛凶狠地拱起,两眉之间有一道深深的皱褶”,应表现的是此龙王在皈依佛法之前曾经是有着鬼的特质的恶龙。在北魏婆罗门僧瞿昙般若流支(Gautama Prajruci)所译的《正法念处经》卷十八畜生品第五之一中,此迦罗(迦梨迦)龙王 (魏言黑色)与波罗摩梯龙王(魏言恼乱)、毘谌林婆龙王(魏言奋迅)、睺楼睺楼龙王(魏言多声)等诸恶龙王,被归入三恶道之一的畜生道(Tiryagyoni)。(70)T.17,No.721,第106页。此处“畜生”即指动物身,亦云“傍生”,称其形“傍”(横行或爬行),以及行为也“傍”(心不正,歪横)为故。(71)丁福保:《佛学大辞典》,文物出版社,1984年,第1117页。鱼龛迦梨迦龙王像嘴里突出的动物牙齿就表现了这一点。在哈达佛寺遗址还出土了不少鬼的头部残像,经常可以看到相似突出的牙齿,如在哈达佛寺遗址群的卡兰丘(Tapa-Kanlan)寺院出土的两个动物有着动物耳朵和面型的鬼头像,均有着十分突出的牙齿(图9 a,b)。(72)Francine Tissot,Catalogue of National Museum of Afghanistan 1931-1985,Paris:Art,Museums and Monuments series UNESCO Publishing,2006,pp.456-457.实际上,整个犍陀罗佛教图像中,有着突出牙齿的夜叉鬼图像十分普遍,这种以凸出的牙齿显示鬼的特征的表现手法在犍陀罗影响的区域广泛流传于帕米尔高原以西和以东地区,如现藏于大英博物馆的由斯克莱因(Clarmont P.Skrine)在和田收集的一件泥塑头像,其嘴部突出的牙齿与鱼龛的迦梨迦龙王十分相似(图10)。(73)Daniel C.Waugh et Ursula Sims-Williams,“The Old Curiosity Shop in Khotan”,The Silk Road,vol.8 (2010),pp.69-96.Clarmont P.Skrine,“The Alps of Qungur”,The Geographical Journal,vol.66,n°5 (1925),pp.385-411;Chinese Central Asia,London:Methuen,1926,reprint New York,1971;C.P.Skrine & P.Nightingale,Macartney at Kashgar:New Light on British Chinese and Russian Activities au Sinkiang,1890-1918 (London,1973);张广达,荣新江:《于阗史丛考》,第26页。

尔时,迦罗龙王(隋言黑色)诣于佛所,到佛所已,顶礼佛足,…… 即白佛言:“世尊!我此宮殿,往昔已曾布施过去一切诸佛,诸佛受已,各住于此,怜愍我故。…… 今日世尊,善哉知时!怜愍我故,少時住此,所以者何?……尔时,世尊即受迦罗龙王宫殿,受已入中,加趺而坐,复经七日,一定不起,受解脱乐。(74)法显《佛国记》中有“文鳞盲龙七日绕佛处”句应指此处文字所记。T.51,No.2085,第863页;T.3,No.2042,第800页。

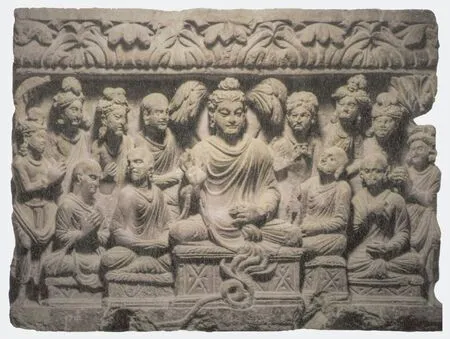

三 彼得洛夫斯基和田收藏品中的龙王陶塑像

在圣彼得堡艾尔米塔什国家博物馆东方部彼得洛夫斯基 (Н.Ф.Пeтрoвский) 和田收藏品(75)H.B.Дьяконва,Хотанскиe дрeвности:Каталoг хотанских дрeвностeй хрaнящихся в Отделe Востокa Госутдарственного Эрмитажа,Лeнинград:Издатeльствo Госутдарственного Эрмитажа,1960,pp.3-5.中,有一件高61厘米的男性陶制坐像,塑像脸部有高耸突出的鼻骨、杏状大而倾斜的眼睛以及巨大的露齿状嘴,嘴巴上下留着胡须,浓密的眉毛占领了整个前额;坐像身著贴体的长袍,腰部系着一条带大扣的腰带,脚穿软靴。此像最引人注目的特征是“两条蛇从肩膀上长出来的,环绕着脸和头的后部,从大而突出的耳朵上沿垂下,伸向塑像的嘴里(馆藏编号: ГA-3053,图11)。(76)Jacques Giès & Monique Cohen,Sérinde,Terre de Bouddha:Dix siècles d’art sur la Route de la Soie,Paris:Editions de la Réunion des musées nationaux,1995,pp.55-56,Cat.No.23.已故的艾尔米塔什博物馆东方部研究馆员吉娅阔诺娃(H.B.Дьяконва)女士,早在上个世纪40年代就在《艾尔米塔什博物馆东方部集刊》上发表了她关于此像的比定和考证的论文。她认为此塑像即是古代伊朗传说中的神话人物——查哈克(Zahhk),该神出自菲尔多西(Ferdowsi,940~约1020)用中古波斯文所著的波斯史诗《王书》(hnmeh,又称《诸王之书》《列王纪》等),而此神话传说素材要比琐罗亚斯德——萨珊神系的神话传说材料早得多。(77)H.B.Дьяконва,“Терракотовая фигурка Захака”,Труды Отдела Востокa Госутдарственного Эрмитажа,T.III (1940),pp.195-196.根据菲尔多西书中的记载,查哈克原是俾什达迪王朝贾姆希德(Jamshid 又叫Yima)国王之子,因为受到魔鬼阿里曼(Ahriman)(78)在琐罗亚斯德教(Zoroastrianism)中,阿里曼是善神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)的宿敌,是一切罪恶与黑暗之渊,居住于深渊之中,他创造了毒蛙、毒蛇、毒蜥蜴、毒蝎以及一万种病魔。参见Paul Du Breuil,Zarathoustra et la transfiguration du monde,Éditions Payot,Paris,1978.教唆诱惑而堕落,后被阿里曼设计和亲吻双肩,使查哈克王子两肩生出了一对毒蛇,为了喂食这对蛇每天需要两个人脑,所以每天都有人被杀死,后来铁匠卡韦(Kaveh)在失去他的17个为了满足蛇的食欲而被杀的儿子之后,渴望正义和报仇查哈克,他的反抗赢得了人民的支持。与此同时,善良的费里顿(Fereydoun)王子在卡韦的帮助下,用牛头矛打败了蛇王查哈克,并将他囚禁在山洞中。(79)Ferdowsi,Shahnamah:The Epic of the Kings:Shah-nama,the National Epic of Persia,translated by Reuben Levy,University of Chicago Press;1967;Theresa Bane,Encyclopedia of Demons in World Religions and Cultures,McFarland & Co Inc.,2012,p.335.吉娅阔诺娃主张理解查哈克——这一蛇神图像应把这个曾出现于伊朗黄金时代古代写本中的神话人物形像放回到中亚地区流行的印度和伊朗古老的民间信仰背景下去考虑,因此她认为查哈克陶塑像类似于或相当于“跨高加索”(Закавкaзье)(80)笔者注:“跨高加索”或“南高加索地区”是南高加索地区的一个地理区域,由格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆组成。北部与西高加索(Кавказ)接壤,土耳其和伊朗为南部邻国,西与黑海接壤,东与里海接壤。И.Е.Андреевский,Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:в 86 т.(82 т.и 4 доп.),Санкт-Петербург:Семеновская Типолитография (И.А.Ефрона),1890~1907.地区的维沙普(Вишап)——一种与水有关的神灵蛇或鱼图腾崇拜的生物巨石。(81)笔者注:此类巨石又有亚美尼亚石之称,因俄语Вишап词源自亚美尼亚语višap(法语作vichap或vichab、英语作Vishapakar 或Vishap),这种表现古代神话中水神灵——一种虚幻生物的高大石像。最初是在公元前二千年或更早之前,在亚美尼亚高原的河流附近居住的民众在巨大的天然石头上凿出的形像,其高度可达到五米左右,雕刻以鱼形最为常见,他们将刻有雕像的巨石安置于地下水源处,后来在不同民族的神话中,这些巨石像又与恶魔、巨龙、蛇等联系在一起,尽管神话形象随时间而有所变化,但是它们最初的与水之间的联系始终被保持着,所以这种巨石有龙石或蛇石之称的“维沙普”怪物也是水源和宝藏的守护者。参见Пиотровский Б.Б.Вишапы,“Каменные статуи в горах Армении”,Издание Армянского филиала АН СССР,Ленинград,1939;Марр Н.Я.,Смирнов Я.И.,“Вишапы”,Труды Государственной Академии Истории Материальной Культуры,т.I,Ленинград,1931;Мещанинов И.И.,“Каменные статуи рыб — вишапы на Кавказе и в Северной Монголии”,Записки Коллегии Востоковедов,I,Ленинград,1926;Е.М.Мелетинский,Мифологический словарь,Мocква:Советская энциклопедия,1990,p.672;Абегян М.,“Армянский эпический фольклор”,Труды,т.I.Ер.,1966.pp.85-86.其形像有着其原始形像发展出的两个序列特性:一个是:蛇——水——天上的水——雨——生命繁衍;另一个是:蛇——地下水——地狱——死亡。查哈克图像在这两个发展序列中,都与邪恶的特性相关联。查哈克形像从原来伊朗神话史诗中的曾经是三头怪兽魔鬼(82)笔者注:按照反映琐罗亚斯德教义的《波斯古经》(又译作《阿维斯塔》Avesta)记载,查哈克曾经是邪恶的阿兹·达哈卡(Aži Dahka)——一条三头六目长着巨大翅膀的龙,其体内有许多爬虫类邪恶生物。参见Charles de Harlez,Avesta.Livre sacré du zoroastrisme,Traduit du texte zend,Maisonneuve,1881;Guy Rachet,Zoroastre.Avesta:Le livre sacré des anciens Perses,présentation et notes de Guy Rachet,Sand et Tchou,1996.到进入印度—中亚的万神殿中成为一个肩膀上长出蛇的阿拉伯国王,即意味着此图像的信仰源自伊朗东部地区与印度的民间信仰的融合。因此,查哈克陶像可能表现的是一位泉水或蓄水池的保护者。根据这尊陶塑像的制作技法与和田及中亚其他地区同类陶塑的对比,可以看到它更接近于和田地区出土的陶塑,而查哈克陶像的制作年代在萨珊王朝后期或晚期的7~8世纪,其制作地可能出自中亚的东粟特或中国新疆绿洲的西部。(83)H.B.Дьяконва,“Терракотовая фигурка Захака”,pp.206-207.

图11

图12

图13

关于查哈克龙王陶像的制作地点与时间的问题,鉴于吉娅阔诺娃女士提出的其制作手法更接近与和田地区的陶塑,虽然她没有具体说明怎样接近,但是据她所编的《古代和田:艾尔米塔什博物馆东方部古代于阗收藏品目录》,该馆彼德洛夫斯基收集的和田陶塑均出自约特干,从陶塑的形制和材料上与查哈克龙王陶像高度相似,而这批陶塑的时间被定在2~4世纪。(89)H.B.Дьяконва,Хотанскиe дрeвности:Каталoг хотанских дрeвностeй хрaнящихся в Отделe Востокa Госутдарственного Эрмитажа,Лeнинград:Издатeльствo Госутдарственного Эрмитажа,1960.在斯坦因1917年在约特干收藏的一批粘土烧制的陶塑中,也有极其类似的作品,如现藏在大英博物馆馆藏编号为MAS.2 的女性陶像,有着完全类似的造型风格和制作手法,韦陀(R.Whitfield)将此像的制作年代定在1~4世纪(图14)。(90)Aurel Stein,Serindia:Detailed Report of Archaeological Explorations in Central Asia and Westernmost China,Oxford:Clarendon Press,1921,Vol.IV,p.102,pl.II;R.Whitfield,The Art of Central Asia,The Stein Collection in the British Museum,Tokyo:Kodansha International Ltd,1985,Vol.3,pl.75.因此,笔者倾向于查哈克龙王陶像的制作年代和地点应与此女性陶像十分接近。

图14

此外,台湾佛教图像研究学者赖鹏举收集的出自巴基斯坦斯瓦特(Swat)布特卡拉(Butkara)佛教遗址和克什米尔地区的吉尔吉特(Gilgit)的几件龙首人身(分男性和女性)龙陶像对理解这个问题应有很大启发,在布特卡拉的男龙陶像的造型与姿态与查哈克龙王陶像尤为相似,其龙首但具眼、鼻、口、耳等五官,鼻至后脑部有一排凸起状的鳍,其张开的口形似鳄鱼的嘴,长而向前张开(图15)。(91)赖鹏举:《西北印的“龙族”与大乘经典的起源》,《敦煌研究》2006年第5期,第75~76页,图版46—51。查哈克龙王陶像与布特卡拉的男龙陶像不同的是对龙图像造型表现有所不同,前者是以肩上冒出蛇头,后者是以龙首表现。前者明显地具有美索不达米亚图像特征与萨珊波斯艺术风格的影响。赖鹏举认为在巴基斯坦出土的几件龙陶塑均出自于古代西北印度龙族分布的“雪山”四周地区,其制作年代皆在纪元前后,因此,他提出西北印度龙族是否与大乘教经典的起源有关系的问题。而查哈克龙王陶像的生产地如果在和田,而和田离雪山并不算远,因此是否与西北印度雪山周围的龙陶塑像也存在某种渊源联系呢?

图15

无论怎样,从哈达鱼龛迦梨迦龙王塑像到于阗的查哈克龙王陶像,无论是按照福歇对龙王在佛教图像学的分类可以把前者归入介乎于人与兽之间的八部神鬼类,还是后者的图像学涵义归属尚不明确,但这两例龙王塑像均可以在造型风格上归属于帕米尔高原东西两侧受犍陀罗艺术流派影响的龙王图像系统,借用福歇的一句总结,他们“从未借鉴过中印度的那种多头蛇神样式,而是采用一种拟人化的形式”(92)A.Foucher,L’art gréco-bouddhique du Gandhara,pp.20-22,28-29.。而在犍陀罗地区流行的龙王图像以及在早期大乘佛典《大方等大集经》中记载的于阗保护神——热舍龙王像在已出土和辨识的和田地区佛寺遗址绘塑画迹中未有发现,但实际上是否有存在? 这些龙王是否进入到于阗早期佛教护法鬼神图像中?诸如此类问题迄今为止仍然是未知的和值得思考的。