“四新”学科范式变革的结构特征及其对“新财经”的启示

陈永国,田学斌,董葆茗

(1. 河北经贸大学 经济研究所, 河北 石家庄050061; 2. 河北经贸大学 工商管理学院, 河北 石家庄 050061)

一、引言

当今世界正处于百年未有之大变局,技术创新的竞争日益激烈、社会对人才的更高要求、高等教育自身的演进变革,都迫切需要高等教育的范式变革。学科范式变革是指由于学科自身以及外在环境的变化,使得教育工作者所共同遵从的世界观和行为方式发生的变化和革命。传统的教育范式与传统的技术和社会需求一致,随着时代发展和学科演进,教育范式需要进行相应变革。

顺应全球教育范式变革的发展趋势,教育部等相关部门推动全国高校掀起了一场“质量革命”,努力推动“四新”学科(“新工科”“新农科”“新医科”“新文科”)的质量提升,已先后出台了《“新工科”建设复旦共识》《安吉共识——中国新农科建设宣言》等系列指导文件。“四新”学科的每一个学科面临的外部环境在本质上具有相似性,即本学科之外的技术创新和社会需求对教育范式的挑战和机遇具有共性,这就为我们从整体上探讨“四新”学科的结构特征和未来其他“新学科”的出现提供了合理切入点和可能性。

综合来看,探讨“四新”学科的结构特征,不仅可以为宏观把握全国高校“质量革命”的进展提供判断依据,也可以对不同学科间的互相借鉴提供有益帮助,尤其对已出现苗头的“新财经”建设具有积极作用。

二、研究方法

核心期刊发表的文章能够代表研究领域的主流发展方向。CNKI数据库的中文核心刊物有三种:核心刊物、CSSCI和CSCD。截至检索日期(2020年7月17日),按照检索条件(核心期刊=Y或者CSSCI期刊=Y或者CSCD期刊=Y)和相关检索主题,在CNKI的这三个数据库中共检索到670篇相关文章。

为了确保选择的文章是我们研究需要的文章,笔者对这670篇文章进行了整理。整理后发现,有10篇与研究内容同名但与研究内容不同性质的论文。《广东农业科学》在2009年发表的3篇和2008年发表的4篇,以及《中国农业科学》2005年发表的1篇文章,虽然在文章主题中出现了“新农科”,但这8篇文章中的“新农科”是一种新型水稻专用长效肥料的名称,与研究内容不符。《中医杂志》和《中国针灸》分别于2002年和1995年各发表的一篇论文是研究与针刺等有关的文章,虽然出现了与“新医科”主题相同的名字,但同样与研究内容不符的2篇文章。笔者将这10篇论文剔除,实际分析的论文数量为660篇。

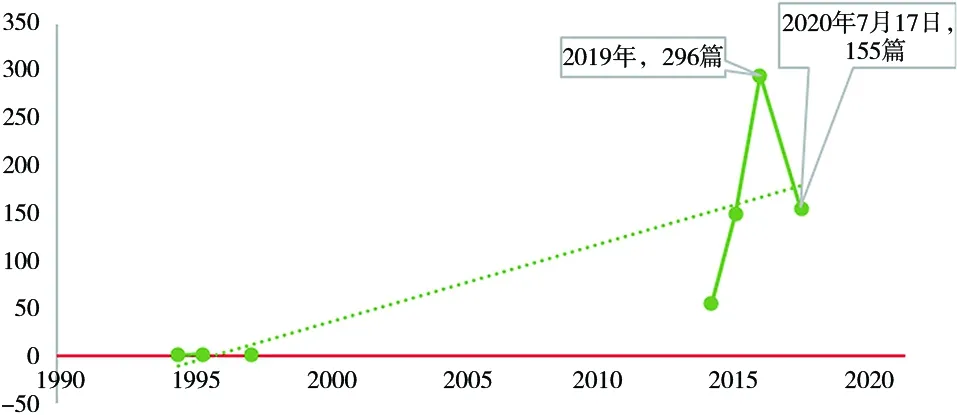

图1 “四新”学科核心刊物发表的文章数量变化

从发表文章的数量来看,“四新”学科的发展变化很快(见图1)。国际上已兴起的基于数据驱动的共词分析工具研究提供了便利。目前共词分析的专用工具有VOSViewer、CiteSpace、HistCite、SciMAT、Bibexcel and Sci2等,此外还有一些学者采用UCINET和SPSS等工具。CiteSpace是用大量数据进行文献计量分析,并从可视化的角度进行聚类分析,帮助研究者识别研究内容的发展演变。CiteSpace的这个特点适合本文研究“四新”学科范式变革的结构特征,因而选用了该软件。[1]软件版本是CiteSpace 5.6.R3。本文软件参数的具体设置:Node Type设置为“Keywords”,Links的设置中,strength为“cosine”,scope为“within slices”,采用MST算法进行裁剪。范式变革是否有显著变化以及测算结果是否合理,分别采用Q值和S值来判断。Q值和S值的范围为[0,1)。Q>0.3时,表明范式变革的网络结构是显著的,S>0.5时,说明测算结果是合理的。[2]“四新”学科的Q值=0.67,S值=0.57,表明范式变革有显著变化,测算结果是合理的。

三、变革阶段

发表文章的数量变化(见图1)以及文章内容明显将“四新”学科的发展变革分为三个时期。改革开放到20世纪90年代为萌芽期。改革开放之后,许多理工院校开始建设“新文科”[3]。这些新文科专业的设置大都是依托本校优势而开设的交叉课程或相关课程。如东南大学设置的工业贸易专业,其开设的课程除了传统文科学校开设的课程之外,还开设了理论力学、模拟数字电路和机械设计等课程。[4]由于这些文科具有鲜明的本校特色,既不同于理科院校也不同于综合性大学的文科,因而称之为“新文科”[5]。1999—2017年进入了发表文章的沉寂期,2017年以后进入快速发展期。2017年2月,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,会上提出了“新工科”并形成了“复旦共识”。此后又形成了“天大行动”和“北京指南”等,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》。2019年4月,教育部等相关部门发布了“六卓越一拔尖”计划2.0,主张发展“四新”学科。正是在这种背景下,“四新”学科进入了快速变革期。

总体来看,萌芽期的变革是高校依托自身学科特点进行的以自觉建设为主的探索期,快速变革期则是教育部政策起着重要引导作用的变革阶段。

四、结构特征

当技术创新和社会需求使得已有教育范式不能满足对人才的需求时,教育界便会开展教育教学改革,转变教育范式。[6]从已有“四新”学科发表的论文看,“四新”学科的研究有如下结构特征。

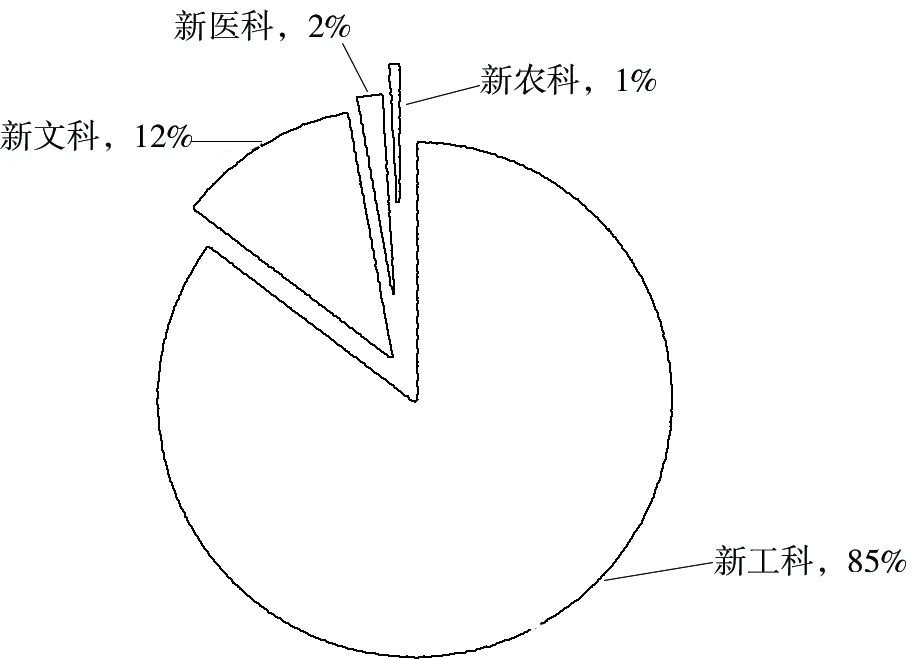

(一)学科结构:新工科独大

“四新”学科的成果结构很不平衡,新工科的研究成果占总发表论文的比重达到了85%(见图2)。新工科一科独大的原因有以下四点。

图2 “四新”学科的学科结构

1. 起步早。2016年教育部在研讨工程教育改革时便提出“新工科”这一想法。2017年“复旦共识”第一次向公众提到了这一名词。[7]由于“新工科”是“四新”学科提法中的领头雁,并且得到高等教育理论界的迅速响应,如“复旦共识”的参会高校有30家,“天大行动”的参会高校有61家,因此其研究成果相对较多。

2. 拥有工科专业的学校数量众多。我国有92%的高等学校设置了工科专业,在教育部“新工科”的引领下,由于这些高校的类型、定位和层次等存在着多方面的不同,如何发挥不同高校在新工科建设上各自的不同优势便产生了多角度的研究成果。[8]

3. 发表“新工科”成果的平台较多。发表“四新”学科论文超过50篇的刊物有《高等工程教育研究》(132篇)、《实验技术与管理》(59篇)和《中国大学教学》(52篇),这三个刊物发表文章数量占总量的37%,而这三个刊物累计发表的非“新工科”的文章不到10篇。

4. 国际同行交流机会多。2016年中国便正式加入国际工程联盟(IEA)的《华盛顿协议》组织,通过召开国际会议等方式,探讨全球新工科面临的共同问题,如在“工程教育变革与国际化”的国际学术研讨会上,来自世界多个国家的学者共同探讨全球工程教育的新需求、新挑战以及国外高校的教育模式如何变革的经验。[9]正是这种较高的国际化程度,也加快推动了“新工科”建设的强劲发展。

(二)组织结构:建设特色的分工协作体系

不同学校为推动“四新”学科的建设,总体上的组织结构是本校有特色的分工协作体系,即不同学校之间既有共性的做法,也有各自根据自身实际的有特色做法。发表文章的数量和内容,能够基本反映有特色的分工协作体系的基本情况。新学科的研究按发表文章数量排名前三位的是天津大学(30篇)、浙江大学(25篇)和清华大学(23篇),这三家高校发表文章的数量占总发表文章数量的10%以上。从发表文章的内容看,这三个学校内部分工协作体系的特点如下(见表1)。

表1 研究“四新”学科主要高校的基本情况

天津大学:(1)校党委书记和校长共同负责的推动模式。钟登华校长2017年发表了《新工科建设的内涵与行动》,研究了为什么要建设新工科、什么是新工科和如何建设新工科。[10]李家俊书记2020年发表了《以新工科教育引领高等教育“质量革命”》,研究了新工科教育的逻辑起点、体系设计、治理路径[11]。(2)新设专门负责的机构。2018年成立的“新工科教育中心”是全球首个新工科教育教学研究、培训、交流基地。天津大学共有14个部门参与了新工科建设。(3)社会影响力最高。天津大学是新工科研究中最有影响力的高校,发表文章被引次数排第一位。(4)与主管部门共同探讨新工科的发展趋势。

浙江大学:(1)党委书记总结实践做法的模式。时任党委书记邹晓东发表了“新工业革命驱动下的浙江大学工程教育改革实践”,总结了浙江大学工程教育改革的实践以及提出了深化我国工程教育改革的建议。[12](2)校内共有14个部门参与了新工科建设,发表论文的频次为779篇次,其中陆国栋教授发表的新工科建设需要突破什么以及如何发展的路径得到同行的很高引用。[13](3)合作单位类型广泛。既有学会,还有职业技术学院和大学。

清华大学:(1)以教育研究院为主体的研究模式。清华大学有14个部门参与了发表新工科的论文,但教育研究院发表的论文数占一半以上,在教育研究院中,又以林健教授为主,共发表了“新工科”文章11篇,其中关于“新工科”对中国高等教育的改革和发展的示范引领作用和交叉融合特征在国内有很大影响[8,14-15],这3篇文章的引用量超过了1 000次。(2)与国外大学开展了新工科的比较研究。

(三)热点结构:以变革为主

图3 “四新”学科研究热点的特征聚类

“四新”学科的研究热点有三类:教学改革、科技人才的新需求和建设人才培养体系(见图3)。这三类热点的核心是变革。(1)教学改革的新内容。在大智移云等技术创新对传统计算机专业提出挑战的背景下,蒋宗礼(2017)认为应该加强产学合作,实现增量优化、存量调整和交叉融合的改革思路。[16]嵩天(2018)提出了人工智能产教融合的“抛物线学习模型”。[17]李翠平等人(2018)进一步提出以数据为中心打造新型计算机专业课程体系。[18]在教学体系的实践方面,浙江大学自动化专业从专业方向、课程体系、教学内容和实验操作等方面开展了专业课程教学体系的优化探索。[19]在具体课程教学方面,有关材料力学[20]、数学[21]、工程热力学[22]、机械原理[23]等方面也进行了改革设计。(2)对工程科技人才的新要求。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈”。教育部副部长林蕙青指出,高素质工程科技人才是支撑我国实现产业转型升级、实施国家重大发展战略的重要保障。[24]今后我国应培养具有扎实工程科学基础、掌握工程设计技能、具备跨文化交流人文素养、拥有家国情怀与使命意识的高素质工程科技人才。[25](3)人才培养体系的新实践。新一轮科技革命和产业变革使得传统人才培养体系已经不能很好满足实践部门对人才的要求,学科交叉、专业重构、产教融合、协同育人、在线教育等多种人才培养模式纷纷出现。[26]四川大学开展了“3+3+3”贯通式交叉复合型人才培养模式,[27]浙江大学从学科生态、新兴学科、传统学科升级、创新创业系统等四个方面进行了探索。[12]国防科技大学提出了基于“FIRST”五位一体的人才培养体系。[28]。

五、对建设“新财经”的启示

从高等教育“质量革命”的内在要求看,“四新”学科建设的背景同样在其他学科中存在。在高等教育整体范式变革的时代要求下,其他新学科也将会发展起来。河北经贸大学提出“新财经”并在研究“新财经”和建设“新财经”中取得了一些成绩。[29]总体上,“四新”学科建设对“新财经”的启示如下。

(一)理念和行动:多股力量共同推动

“新工科”建设的过程中,无论提出理念的“复旦共识”,还是提出行动路线的“天大共识”和建设内容的“北京指南”,教育部都发挥了积极的关键作用。多家高校参与了这些标志性的会议,“复旦共识”有北京大学、清华大学等30家高校参与,“天大共识”有61家高校参与,“北京指南”提出了24个选题方向。社会力量与高校共同打造工程教育责任共同体,促进了人才培养与产业需求紧密结合。

“新财经”建设同样需要教育部的支持,建议教育部高教司积极组织或推动全国“新财经”建设的研讨会,帮助全国财经类院校在建设“新财经”时有组织、有方式、有项目。财经类院校在与教育部的指导和互动中,要积极开展切实行动。鼓励校内各部门之间要进行沟通和合作,有条件的高校还可以设立专职人员或机构对“新财经”的国内外动态和本校的实践进行系统研究和总结提炼。新经济、新模式、新业态快速变革,“新财经”的内容和外延不断扩展,这使得高校迫切需要与企业进行合作。

(二)阶段和特征:由集成向原创迈进

实践中,“四新”学科的创新变革有三种方式,引进消化吸收再创新、集成创新和原始创新。这三种变革方式既对应着“新财经”的三个发展阶段,也指出了“新财经”的发展重点和创新方向。

1. 引进消化吸收再创新的变革阶段。“新财经”与其他“四新”学科的区别之一是,制度体制对“新财经”的建设有重要影响。我国财经教育的变革发展,开始于新中国成立后20世纪50年代的四大财经类高校的院系调整中。如现在的西南财经大学(原四川财经学院)就是在院系调整时,由西南地区16所财经院校或综合大学的财经学科并入这所大学。调整后的财经院校为满足我国重工业的快速发展、农业与工商业的社会主义改造培养了人才。此阶段主要是从苏联引进并根据中国情况进行再创新,主要特征是与制度体制革命相一致的新学科体系和新教学内容的建设以及对人才新价值观念的培养。

2. 集成创新的变革阶段。改革开放以后,我国的经济发展由计划向市场转变,转变过程中,我国先后将西方的许多财经发展的新理论与我国的实践进行了结合。这个阶段的主要特征是不仅集成财经内部的新知识新内容,还集成了不同学科的知识。当前,随着互联网技术、大数据、人工智能、分布式技术等的创新和应用日益迅速,新产业新模式新业态不断出现,迫使“新财经”建设要加大对交叉学科的研究和教学。上海财经大学徐飞教授强调,学科交叉不仅财经内部的经管法要交叉,财经与人文科学、社会科学之间也要交叉,财经还要与理科、工科、农科、医科等其他学科之间无障碍交叉[30]。

3. 原始创新的变革阶段。财经学科的建设内容总是与经济发展水平密切相关。目前我国经济总量多年位居世界第二,国际经济地位的不断提升使得财经理论继续采用引进吸收再创新和集成创新的边际效益将会加速递减,这就客观上要求我国要加大原始创新的力度。“新财经”建设的主要特征是由科学技术创新驱动的财经学科的范式变革,在做好国内事的同时,也要加大“中国理论”“中国经验”在全球的影响力。

综上,“新财经”已走过了引进消化吸收再创新的阶段,正处于由集成创新阶段向原始创新阶段迈进的时期。与此相适应,要推动“新财经”的教学与科研由集成创新向原始创新转变。

六、结论

“四新”学科是工科、农科、医科和文科等相关领域学科的教育范式改革,这一方面是各学科内部自身发展演进的结果,另一方面则是在技术创新和社会需求的外部环境推动下的变革。

“四新”学科正处于建设的快速变革时期。“新工科”形成了天津大学、浙江大学和清华大学为领头的雁阵发展模式,研究范式变革的热点是教学改革的新内容、对工程科技人才的新要求和人才培养体系的新实践。从发展趋势看,由于“四新”学科建设的背景同样在其他学科中成立,范式变革中关于人才培养体系、教学内容的变革等同样是其他学科的变革方向,可以预期其他新学科也将会发展起来。“四新”学科对“新财经”在理念和行动、阶段和特征等方面都有启示,这种启示是一种后发优势,有助于“新财经”行稳致远。

——简评《中国法治的范式研究:沟通主义法范式及其实现》(郭金平)