类风湿关节炎合并淋巴管受累的临床特征

张令令,高兰,张国华,罗俊丽,沈文彬,王玉华

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是以侵袭性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、系统性自身免疫性疾病[1]。RA一旦发生难以根治,病程迁延反复,可伴有关节外多系统损害,该病的基本病理改变是滑膜炎和血管炎。淋巴管系统是与血管系统并行的体内运输系统,且二者在起源及组织结构上具有部分同源性。已有文献报道,在RA疾病模型中,受累关节区域引流淋巴管在RA发病机制中发挥重要作用,关节引流淋巴管数量、形态及淋巴结大小可以反映关节炎疾病活动及预后[2]。但RA合并淋巴管受累的临床特征目前尚未见相关文献报道。本研究回顾性分析过去11年中,首都医科大学附属北京世纪坛医院13例RA合并淋巴管受累住院患者的临床特征及治疗经验。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2008年1月至2019年12月,首都医科大学附属北京世纪坛医院住院RA并发淋巴水肿或者胸导管梗阻的患者。RA诊断符合1987年美国风湿病学会修订RA分类标准或2010年欧洲抗风湿病联盟/美国风湿病协会RA分类标准。入选患者需经全身淋巴核素显像证实肢体淋巴水肿,经胸导管磁共振成像或直接淋巴管造影证实存在胸导管出口梗阻,并发肿瘤或者其他手术导致的淋巴水肿不纳入本研究。

1.2 临床及实验室数据收集

回顾性收集上述患者的一般资料,包括RA病程、淋巴管受累(主要表现为肢体淋巴水肿,反复胸腹腔积液)的时间、临床表现、疾病活动评分(disease activity score, DAS-28)、影像学资料、治疗及转归等资料。同时,详细记录入选病例的实验室检查指标,包括血常规、红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)或C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)水平,抗核抗体(anti-nuclear antibody,ANA)、抗ENA抗体谱(包括抗SSA、抗SSB,抗Sm,抗RNP,抗Ro52及抗rRNP抗体等)、类风湿因子(RF)、抗核周因子抗体 APF, 抗角蛋白抗体 AKA, 抗CCP抗体,及治疗方案和结局等。其中,DAS-28评分、实验室检查和临床特征的评估均在患者入院后一周内完成并详细记录。

2 结果

2.1 入选病例基本情况

根据研究目的及纳入标准,从2008年1月至2019年12月,本院住院RA患者共1 543例,其中13例患者并淋巴管受累,淋巴管受累在RA 患者的发病率为0.84%。13例合并淋巴管受累的RA患者中,男性4例,女性9例,平均住院年龄(52.4±13.0)岁。RA发病年龄14~60岁,平均(35.2±14.2)岁,入院时RA平均病程为(18.1±10.8)年。出现淋巴管受累的平均年龄(43.6±17.0)岁,入院时淋巴管受累的病程为1~40年,中位病程2年(表1)。

2.2 RA并发淋巴管受累的临床特点

13例合并淋巴管受累的RA患者中,10例(10/13)患者先诊断RA,经过2~29年后出现肢体淋巴水肿或者乳糜腹,中位病程12.5年。3例(3/13)患者先出现淋巴水肿,2~10年后诊断为RA,中位病程5年。如病例7,双下肢间断水肿10年后出现双手晨僵、指间及膝关节肿痛后诊断为RA。

RA临床表现:10例(10/13)患者因淋巴水肿入院时均有不同程度掌指关节、指间关节、腕关节或膝关节畸形和功能受限,入院时DAS-28评分2.3~5.9分,平均(4.2±1.4)分,多数患者(12/13)处于RA活动期,其中轻度活动3例,中度活动5例,重度活动4例(表1)。共有9例患者完善类风湿关节炎相关抗体谱检查,其中4例(4/9) AKA阳性,2例(4/9) APF阳性,4例(4/9)抗CCP抗体阳性。RF滴度9.8~773.0 U/mL,中位数为30.2 IU/mL(表2)。6例患者ANA阳性。2例并发肺间质病变,1例并发干燥综合症,1例并发小肠淋巴管扩张,1例并发三系降低,1例并发肝硬化(表1)。

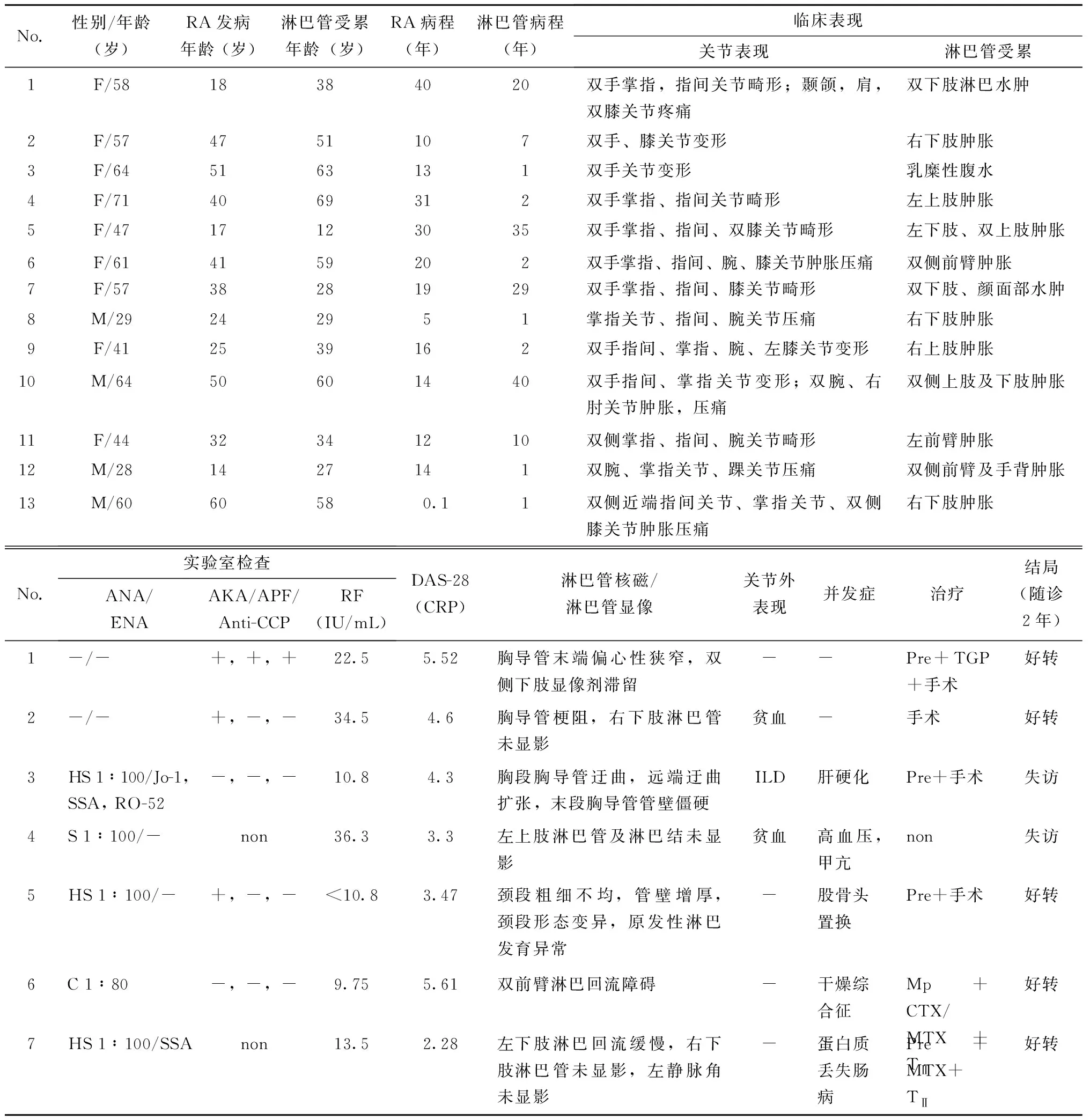

表1 13例类风湿关节炎合并淋巴管受累患者的临床特点及治疗及结局Table 1 Characteristics, treatment, and outcome of 13 cases of RA complicated with lymph vessels disfunction

续表1

淋巴管受累:1例(1/13)表现为乳糜性腹水,该患者(病例3)同时并发肺间质纤维化、肝硬化、食管胃底静脉曲张。胸导管磁共振成像提示胸段胸导管迂曲,直接淋巴管造影可见胸导管远端迂曲扩张,末段胸导管管壁僵硬,内无乳糜充盈,断端可见管壁增厚。12例(12/13)均表现为肢体淋巴水肿,患者多为单侧肢体肿胀起病,后逐渐出现对侧肢体甚至四肢肿胀。如病例6,先出现右侧前臂肿胀,2年后出现左侧上臂肿胀;病例12,右手背及腕部肿胀1年后出现双手背、腕关节及前臂肿胀。病例5,左下肢进行性肿胀,后逐渐出现双上肢肿胀。12例患者行全身淋巴显像均提示肢体淋巴回流受阻,其中3例(3/12)行直接淋巴管造影,均存在胸导管出口狭窄或梗阻,其中1例(1/13)为原发性淋巴导管发育异常(病例5,图1,2)。本研究3例(3/13)行胸导管超声检查,均提示胸导管管壁增厚,管腔狭窄。

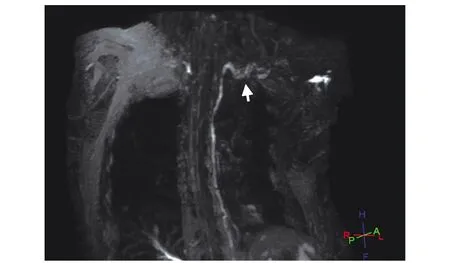

图 1 病例5胸导管磁共振成像Fig 1 Magnetic resonance imaging for thoracic duct胸导管磁共振成像示胸导管颈段异常屈曲,形态变异箭头:胸导管颈段

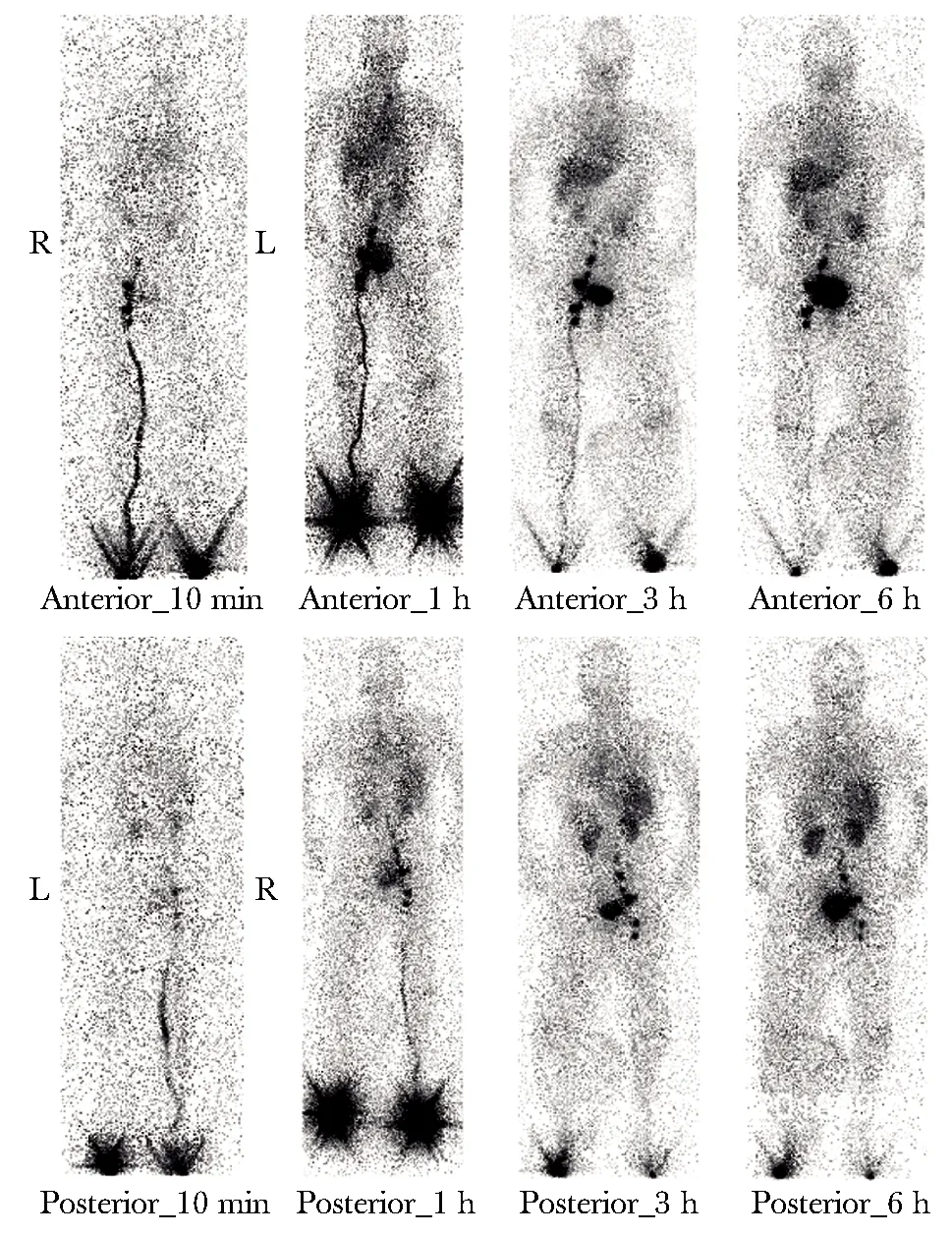

图 2 病例5全身淋巴显像Fig 2 Lymphoscintigraphy of case 5双足第一、二及第四、五趾间皮下注射显影剂99mTc-DX(剂量:2×5 mCi),于10 min、1、3及6 h分别行前位、后位全身显像:该患者左下肢增粗,左下肢淋巴管隐约显影,显影剂在皮下不均匀分布,左侧腹股沟、髂、腰淋巴管淋巴结未显影;右下肢淋巴管显影清晰,显影剂回流通畅

肢体淋巴水肿与RA受累关节的关系:12例表现为肢体淋巴水肿中,5例(5/12)表现为下肢水肿,5例(5/12)为上肢水肿,2例(2/12)上下肢均有淋巴水肿(详见表1)。4例(4/12)淋巴水肿肢体与RA受累关节关系密切,如病例6,双手关节畸形并发双上肢前臂淋巴水肿;病例7双下肢淋巴水肿并发双膝关节畸形;病例12,以右腕关节肿胀为RA首发表现,后逐渐出现双腕、掌指关节、踝关节肿痛,多年后出现右手背及腕部肿胀,半年后逐渐进展为双上肢淋巴水肿,全身淋巴显象示双上肢淋巴回流障碍。

病例5双手关节及双膝关节功能障碍,同时出现双上肢及左下肢淋巴水肿。

2.3 治疗及结局

治疗:临床表现为乳糜性腹水患者(病例3)入院前长期单用小剂量激素治疗RA,入院后给予胸导管末端黏连松解术及胸导管-椎静脉吻合术后效果欠佳,自动出院后失访。以肢体淋巴水肿为表现的12例患者中,2例(2/12)患者(病例2,5)入院前诊断为类风湿关节炎后长期单用激素缓解关节疼痛。4例(4/12)入院前服用中药或间断应用免疫抑制剂,2例患者入院后给予激素联合免疫抑制剂治疗,1例治疗用药不祥(失访)。

临床结局:5例(5/12)经过免疫抑制剂治疗后淋巴水肿较前明显改善,如病例12,其14岁诊断类风湿关节炎,曾先后应用甲氨蝶岭、肿瘤坏死因子拮抗剂阿达木单抗、戈利木单抗,JAK抑制剂(托法替布)和艾拉莫德治疗,CRP仍然升高,间断多关节肿痛,后逐渐出现右侧手背及前臂肿胀,给予加强免疫抑制剂(甲氨蝶岭+戈利木单抗)治疗的同时联合压力袖套循环驱动治疗淋巴水肿,随诊2年淋巴水肿较前改善。7例(7/12)患者抗风湿治疗的同时行淋巴重建手术,其中3例患者行胸导管探查术,术中可见胸导管被较厚纤维组织包裹压迫,胸导管管壁增厚,淋巴水肿考虑与淋巴液回流不畅有关,术后随访2年效果良好(表1)。

3 讨论

尽管近年来RA的治疗药物不断增多,治疗理念不断更新,但临床上仍有近40% RA患者病情没有得到完全缓解,提示有其他的机制参与RA发病[2-3]。淋巴管系统是免疫系统重要的组成部分,它是与血管系统并行的体内运输系统,在淋巴液回流、淋巴细胞输送等方面发挥重要作用[4]。有血管的地方就有淋巴管伴行,淋巴管和血管管壁构成类似,均由内皮细胞、平滑肌细胞及结缔组织组成。过去几十年,研究者在动物实验中发现,病变关节滑膜组织的淋巴系统在输送炎症因子、免疫细胞和代谢产物中发挥着重要作用[2],提示作为免疫系统重要组成的淋巴管系统参与RA的致病过程。淋巴管分为毛细淋巴管、淋巴管、淋巴干、淋巴导管,上述基础研究主要集中在关节区域的毛细淋巴管和淋巴管,但RA是否会累及除毛细淋巴管外的其他淋巴干道目前尚未见文献报道。

本文通过对13例RA并发淋巴水肿或胸导管梗阻患者进行临床特征分析,发现:(1) 淋巴水肿发病缓慢:多数患者(10/13)在出现淋巴水肿前有较长的RA病程,最长病程达29年。(2) 淋巴水肿演变过程: RA患者多为单侧肢体先发病,其相应关节肿痛明显,后逐渐发展为多个肢体肿胀,此与系统性红斑狼疮合并淋巴管受累临床表现不同,后者多表现为乳糜性胸腔积液或腹腔积液,淋巴管影像学检查多提示胸导管梗阻。(3) RA治疗不规范:淋巴水肿发生与RA活动可能相关,一半以上患者(7/13)在淋巴水肿发病之前未规律风湿免疫科随诊,仅激素单药治疗或者偏方中药治疗,疾病长期处于中高疾病活动度,患者因淋巴水肿入院时全身小关节均有不同程度畸形和功能受限。本研究发现,近1/3患者发生淋巴水肿肢体与RA受累关节关系密切,即发生淋巴水肿的肢体多伴有关节功能障碍或畸形,但需进一步扩大样本量进一步验证。(4) 积极治疗RA可缓解淋巴水肿:淋巴水肿可能是RA治疗效果不佳的预测因素。如病例6和13,经积极抗风湿治疗后淋巴水肿消失,达到临床治愈;病例12,经多种免疫抑制剂及生物制剂治疗后,RA病情仍处于低中活动度并出现上肢淋巴水肿。Bouta等[5]报道,在关节炎动物模型中,超声观察受累关节引流淋巴管形态和数量能够预测关节炎预后。Rahimi等[6]报道,通过淋巴管影像技术监测RA患者关节区淋巴管形态和淋巴液引流可评估关节炎病情。因此,推测淋巴管功能异常导致淋巴水肿可能是RA治疗效果不佳的预测因素,但这一推测仍需大样本量数据验证。

本研究中3例行超声检查,提示胸导管管壁增厚,管腔狭窄,推测胸导管管壁增厚可能是慢性炎症性改变所致。除淋巴管管壁和管腔改变外,淋巴管与周围组织也可能存在炎症状态,胸导管探查术中可见胸导管与周围组织形成大量致密纤维并发生黏连,导致乳糜液回流入血受阻。本研究患者入院时DAS-28评分平均(4.2±1.4)分,提示RA疾病中度活动,如病例6、13入院时评分分别为5.6分和7.1分,经过积极抗风湿治疗后淋巴水肿明显好转,可达到临床治愈,提示抗炎抗免疫治疗对RA并发淋巴回流障碍是有效的。但是,当慢性反复炎症反应导致胸导管不可逆的损伤,如胸导管管壁增厚,管腔狭窄等损伤需要外科手术干预。

前期研究发现系统性红斑狼疮合并淋巴管受累多表现为乳糜性胸腔积液或腹腔积液(数据尚未正式发表),可能与狼疮系统性炎症反应和血管异常有关。 而RA合并淋巴管受累多表现为肢体淋巴水肿,其发病机制目前还不清楚。过去几年,研究者在动物实验中发现,在急性炎症期,淋巴管数量增多和淋巴结体积增大,有利于淋巴液回流和炎症及代谢物质的输送;在慢性炎症迁延期,成熟的淋巴管数量明显减少,构成淋巴管壁的淋巴内皮细胞和淋巴平滑肌细胞功能发生改变,淋巴收缩功能下降,淋巴回流功能下降甚至丧失。同时,引流区淋巴结破坏,导致关节周围组织淋巴回流障碍,进一步加剧炎症反应,如此形成恶性循环,最终导致关节肿胀畸形[2,7]。急性关节炎患者关节滑液中促进淋巴管生成的VEGF-C表达升高,促进淋巴管新生,用VEGFR-3中和性抗体特异性抑制淋巴管生成,减少淋巴回流,会加重肿瘤坏死因子转基因(tumor necrosis factor-transgenic,TNF-Tg)小鼠关节炎症损伤[7-8];体外实验发现肿瘤坏死因子(TNF-α)可刺激淋巴内皮细胞产生诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase,iNOS),从而抑制淋巴平滑肌细胞的收缩和淋巴回流[9]。在TNF-Tg关节炎动物模型和类风湿关节炎患者中均发现,应用TNF-α抑制剂可以促进淋巴管的新生[10-11]。以上研究表明,淋巴管的新生和淋巴回流在关节炎中发挥重要作用,监测淋巴管数量形态及淋巴结大小可以预测疾病活动和治疗反应,靶向淋巴管功能也许能成为治疗RA的新靶点。

综上,RA可以累及淋巴导管导致肢体淋巴水肿或乳糜性胸腹水,应引起风湿科医生的重视。类风湿关节炎长期不达标可能是导致淋巴水肿的原因之一,激素和免疫抑制剂联合外科手术治疗效果良好。

——淋巴管系统