中国医师协会变态反应医师分会2020年年会纪实

王子熹,崔乐,李丽莎,徐迎阳,边赛男,李论,潘周娴,王喆明,李俊达,刘娟,姜楠楠,关凯,尹佳

由中国医师协会、中国医师协会变态反应医师分会主办的“中国医师协会第四届变态反应医师分会年会(CCAA2020)”于2020年12月25-26日以线上直播形式召开。本次会议是在疫情常态化防控形势下举行的一次特殊会议。分会以线上办会的模式,为全国同道提供了更便捷、更安全的交流渠道。

大会特别邀请了世界变态反应组织(WAO)、欧洲变态反应学会(EAACI)、美国变态反应学会(AAAAI)等变态反应领域2020年重要国际会议的著名讲者,以线上讲座的形式和全国同道们分享2020年度本领域最新的学术观点和热点话题。同时也邀请了众多国内的著名专家做为讨论嘉宾,对国外讲者的讲座进行精彩解析和点评。大会还选择了过敏性疾病领域疑难病与罕见病,从病例分析入手,逐渐解开诊断与治疗的谜团,让参会者在聆听中开拓眼界,增长见识,升华思维,最终掌握为我国过敏患者正确诊断和治疗的技能。本次CCAA2020线上学术年会共有16万人次参与,圆满成功,影响力巨大。

12月26日上午8时大会正式开幕。大会由中国医师协会变态反应分会副会长赵京教授主持,中国医师协会杨民副会长代表中国医师协会致辞,向变态反应医师分会成功举办线上年会表示祝贺,并高度肯定和赞扬了分会自成立以来所取得的成绩和贡献(图1)。

中国医师协会变态反应医师分会会长尹佳教授,以一段纪录短片开场,回顾了分会从筹备成立,到发展壮大的点点滴滴,展现了历届年会的精彩瞬间,既向老一辈专家学者致敬,又对所有与会者的积极参与、鼎力支持表达了诚挚的感谢。同时,尹佳会长还回顾了这不平凡的2020年,也对本次大会提出了期许,希望大会通过邀请国内外从事变态反应性疾病及临床免疫疾病相关领域的诸多专家分享他们的经验和学识,能够对提高全国过敏性疾病的防治水平起到积极的推动作用(图2)。

1 主会场学术内容纪实

主会场第一部分由首都儿科研究所变态反应科赵京教授和上海复旦大学中山医院呼吸科主任金美玲教授主持(图3)。

洪建国教授(上海交通大学附属第一人民医院儿内科):洪教授介绍了吸入糖皮质激素(ICS)长期治疗对儿童身高等不同方面的影响数据,从2020年新发表的儿童支气管哮喘规范化诊治建议(2020年版)入手,分析了目前国内儿童哮喘的诊断、控制治疗现状,影响儿童哮喘发生、发展和发作严重程度的相关因素以及哮喘的诊断和鉴别诊断。他强调:对于大多数哮喘儿童的控制治疗,低或中剂量ICS即可获得良好的临床疗效,并具有良好的安全系数;高剂量ICS仅用于短期间歇治疗;长期持续使用中-高剂量ICS可能影响HPA轴及儿童生长速率乃至最终身高;儿童ICS治疗应选用个体化剂量(最小有效剂量)、适时降级直至停药观察;除考虑每日ICS剂量外,还应关注累积剂量、疗程等与ICS使用安全的关联度。总之,在哮喘治疗药物的选择方面,没有安全的药物,只有安全的医生(图4)。

图 1 中国医师协会杨民副会长

图 2 尹佳教授

Nikos Papadopoulos教授(希腊雅典大学医学院及英国曼彻斯特大学医学院):介绍了呼吸道微生物失衡对哮喘的影响。Nikos Papadopoulos教授从人类平均寿命的变迁和慢性非传染性疾病的发病率及医疗花费开篇,引入过敏性疾病的经典卫生假说、“生物多样性假说”、“老朋友假说”,之后介绍了儿童上下呼吸道、肠道的微生物群对过敏性疾病的影响与关系。除细菌菌群外,对于病毒组学、真菌组学,目前研究较少,也值得我们去关注。他们的研究还发现特定的微生物组可以作为标志物和治疗靶点,这将为过敏性疾病新治疗带来期待(图5)。

图 3 赵京教授

图 4 洪建国教授

广州医学院附属第一医院变态反应科主任李靖教授、上海新华医院鲍一笑教授和空军军医大学西京医院儿科主任孙新教授参与了大会第一部分内容的讨论(图6)。

主会场第二部分内容由北京协和医院变态反应科常务副主任王良录教授和天津市第一中心医院呼吸科主任蒋萍教授主持。

日本Ebisawa教授(现任世界变态反应组织WAO主席):演讲的题目是“日本食物过敏的治疗”(图7)。他在演讲中提到日本每3年都会组织1次针对速发型食物过敏的全国监测调查,并且日本政府规定从2002年起,在食品包装袋上必须标明数种容易引起食物过敏的成分,包括鸡蛋、牛奶、小麦、荞麦、花生、虾、蟹,这为食物过敏的患者提供了便利,也降低了他们发生意外过敏的风险。变应原组分检查有助于提高食物过敏诊断的准确性,避免交叉反应组分的干扰。在日本提倡开展低剂量口服食物激发试验,有助于将食物过敏的患者进一步划分为相对较轻和相对较重的亚型。较轻者可耐受低剂量食物,不需要完全忌口,生活质量可以得到显著提高,这种划分对于判断预后也有帮助。低剂量激发试验不耐受者,可以接受口服食物免疫治疗(OIT)。但目前OIT仍然仅限于科研使用,在安全性和有效性方面待改良。

图 5 Nikos Papadopoulos教授

图 6 主会场第一部分讨论嘉宾

图 7 Ebisawa教授

图 8 Sicherer教授

Sicherer教授(美国西奈山医学院):以花生过敏为例,介绍了食物过敏的治疗进展(图8)。早期的皮下注射食物免疫治疗因引起严重过敏反应不良事件的概率太高,而被人们放弃。目前有前景的食物过敏治疗方案有:(1)口服免疫治疗(OIT):约70%~80%的患者通过OIT可以达到减敏,即他们在数周至数月的治疗后,可以比原来耐受更大量的食物变应原。花生过敏口服免疫治疗已经在今年通过了美国FDA审批。但是,如果患者终止治疗,这种保护作用大多会随着时间而逐渐消失;并且OIT治疗过程中发生严重过敏反应的频率也会比不治疗升高3倍,还有引起嗜酸性粒细胞性食道炎的风险。(2)舌下含服免疫治疗:同OIT相比,其所需维持治疗剂量低,不良反应更少,且主要仅为口腔瘙痒,但疗效比OIT更弱。(3)贴皮免疫治疗:即在塑料斑贴片上储有一定量的变应原,贴在皮肤上后,食物变应原会逐渐进入皮肤。该疗法不良反应很少,主要是局部贴片处皮肤瘙痒。其总体疗效弱于OIT,同舌下免疫治疗接近。目前针对花生的治疗处于Ⅲ期临床试验阶段。

上海交通大学医学院附属瑞金医院儿科邵洁教授、重庆医科大学附属儿童医院胡燕教授和北京协和医院变态反应科王子熹医生参与了此部分内容的讨论(图9)。

主会场第三部分学术内容由北京协和医院变态反应科支玉香教授和中国科学院大学重庆医院周维康教授主持。

Lisa A.Beck教授(美国罗彻斯特大学医学中心):就上皮细胞在特应性皮炎发病中的关键作用做了详尽的阐述(图10)。炎症和菌群失调在特应性皮炎中的作用已被广泛认识,这些特征可能部分归因于获得性或基因所致皮肤屏障的破坏。上皮屏障破坏可加速特应性皮炎的发生,一方面,上皮细胞破坏使环境中的抗原刺激、变应原的暴露诱发异常的尤其是2型免疫反应介导炎症反应。另一方面,上皮细胞的破坏所致的金黄色葡萄球菌的定植使上皮更容易并发病毒感染。度普利尤单抗(dupilumab)的使用有助于修复皮肤屏障,降低金黄色葡萄球菌的定植,恢复正常皮肤菌群,但dupilumab是通过什么机制影响了菌群,如何修复皮肤屏障,尚需更深入的研究。

图 9 主会场第二部分讨论嘉宾

图 10 Lisa A.Beck教授

Marcus Maurer教授(德国柏林夏洛特医院):深度解析了最新版本的慢性荨麻疹和血管性水肿指南,并着重讲解了慢性特发性荨麻疹的诊断和治疗(图11)。根据发病机制不同,慢性特发性荨麻疹可分为I型自身免疫即通过IgE识别自身抗原,或II型自身免疫反应即通过IgG识别肥大细胞表面的IgE受体。通常抗组胺药和奥马珠单抗治疗I型能获得很好的疗效。而II型对这两类药物反应差,但对环孢素或BTK抑制剂等药物反应良好。抗TOP的IgG抗体以及低IgE水平有助于鉴别此两种类型的慢性特发性荨麻疹。最后Marcus Maurer教授介绍了一些新的慢性荨麻疹治疗靶点及方法,比如阻断肥大细胞活化信号通路、肥大细胞沉默、抑制肥大细胞相关介质等。

图 11 Marcus Maurer教授

湖南省儿童医院汤建萍教授、广州医科大学附属第二医院过敏反应科主任赖荷教授和复旦大学附属华山医院皮肤科李巍教授参与了讨论(图12)。

图 12 主会场第三部分讨论嘉宾

2 气道过敏专题学术内容纪实

气道过敏专题内容由南方医科大学南方医院呼吸科主任蔡绍曦教授和北部战区总医院呼吸科主任谢华教授主持。

王德云教授(新加坡国立大学医院耳鼻喉科研究室主任):详细地分析了常见呼吸道病毒感染与黏膜炎症的关系(图13)。常见病毒感染可以导致哮喘的恶化。过敏与感染密不可分,互相促进、相互影响,有时候无论在症状还是化验方面都难以分辨两者。

孙英教授(首都医科大学):讲解了2型固有免疫细胞(ILC2)和细菌性抗原在过敏性哮喘中的作用(图14)。固有免疫细胞共有3型(1-3),部分对于寄生虫免疫及过敏起到很重要的作用,尤其是ILC2s很可能参与对寄生虫的黏膜抵御。小鼠及人类的呼吸道均存在固有免疫细胞。科学界越来越意识到ILC2s对于哮喘气道炎症及鼻窦炎的可能影响。孙英教授团队的研究显示,气道上皮来源的白介素25及白介素33可以诱导ILC2s在肺内、区域淋巴结和气道腔的的聚集,并且IL-33可以诱导ILC2s趋化性,在过敏性哮喘中起到重要的影响。

首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科黄克武教授、南京医科大学第一附属医院姚欣教授和北京协和医院呼吸科高金明教授参与此部分内容的讨论(图15)。

图 13 王德云教授

图 14 孙英教授

图 15 气道过敏专题讨论嘉宾

3 特异性免疫治疗专题学术内容纪实

特异性免疫治疗专题的学术内容由北京协和医院变态反应科尹佳教授和北京世纪坛医院变态反应科王学艳教授主持。

Stephen R.Durham教授(英国帝国理工大学医学院):Stephen R.Durham教授分别从由花粉、尘螨引起的过敏性鼻炎和哮喘的AIT治疗及其长期疗效、EAACI的AIT指南、SCIT和SLIT疗效及机制以及新冠肺炎和过敏性哮喘这4大方面展开讲解,深入浅出,由过敏性鼻炎和哮喘的流行病学数据引伸至AIT的治疗机制,并着重分享了由他牵头的EAACI上关于AIT的指南,不仅为广大医生同道带来了最权威的解读,也为众多患者朋友提供了最官方的解释(图16)。在AIT机制方面,Stephen R.Durham教授分享了他所在实验室的一些最新免疫学进展,主要聚焦在滤泡辅助性T细胞(T follicular help cell, Tfh)和滤泡调节性T细胞(T follicular regulatory cell, Tfr)这两类细胞,他们通过大量的临床双盲安慰剂对照试验和基础实验探索,验证了这两类细胞在AIT治疗中发挥着举足轻重的作用,打破了传统的Th2型细胞占主导的观点,为推动AIT的进展及研究提供了新方向和新思路。最后,Stephen R.Durham教授还结合当前新冠肺炎的国际形势,分析了新冠肺炎与过敏性哮喘之间的关系,为疫情下的哮喘治疗开辟了新思路。

图 16 Stephen R.Durham教授

关凯副教授[北京协和医院变态(过敏)反应科]:分享了变应原特异性免疫治疗(AIT)临床实践经验。关凯教授首先对比了两种治疗途径:皮下方式临床应用历史更悠久、疗效更可靠、安全性较好;舌下方式有效、安全,但临床使用的有效剂量、疗程、长期疗效尚待共识,其潜在全身不良反应风险亦不容忽视(图17)。关凯教授进而总结了单纯过敏、多重过敏患者使用“协和过敏原制剂”进行气传花粉、气传霉菌、气传花粉混合尘螨、气传霉菌混合尘螨AIT的疗效与安全性,经过数十年的临床验证,使用“协和过敏原制剂” 皮下方式AIT疗效可达80%左右,安全性较好,停止治疗后亦具有一定的持续性,完全可满足临床“应用尽用”。最后,为了进一步增强皮下方式AIT临床应用的广适性,关凯教授介绍了北京协和医院在AIT方案与制剂的优化改良完成的工作。

图 17 关凯副教授

参与此部分的讨论嘉宾有同济医学院附属同济医院过敏反应科主任祝戎飞教授、北部战区总医院变态反应科魏庆宇教授、昆明医科大学第一附属医院变态反应研究中心主任余咏梅教授和首都儿科研究所附属儿童医院变态反应科主任刘传合教授(图18)。

图 18 特异性免疫治疗专题讨论嘉宾

4 食物过敏专题学术内容纪实

食物过敏专题会场,由上海交通大学医学院附属仁济医院过敏科主任郭胤仕教授和中国医学科学院北京协和医院变态反应科副主任孙劲旅教授共同主持。

Margitta Worm教授(德国柏林查理特大学医学院变态反应及免疫学系:介绍了食物过敏的诱因、诊断和治疗(图19)。根据欧美的登记系统数据,严重过敏性反应的常见诱因会随着年龄不同而发生一些变化:儿童期,最常见的诱因是食物过敏,在 1岁以内,鸡蛋和牛奶是最常见的;而学龄期以后则是花生、树坚果、小麦、大豆和鱼更常见;成人最常见诱因为昆虫毒液和药物,最常见的食物诱因则是小麦、虾、大豆和芹菜。食物过敏的确诊依赖于详细的病史采集和食物激发试验,食物变应原组分检测也能提供很多信息。至于治疗方面,目前多项临床研究显示口服食物免疫治疗(OIT)疗效最佳,已经有花生OIT产品上市,但同时这种方法的不良反应发生率最高且最严重,导致很多患者无法坚持OIT。为此,更小剂量更小不良反应的贴皮免疫治疗,以及将OIT同生物制剂联用(如奥马珠单抗或度普利尤单抗),都是目前热门的研究方向。

图 19 Margitta Worm教授

Philippe Bégin副教授(加拿大蒙特利尔大学CHUM及CHUSJ医疗中心):介绍了加拿大口服免疫治疗新版临床实践指南的制定原则与过程(图20)。该指南是一份基于伦理、循证,以患者为导向的临床操作指南,其特点是,所有指南推荐,不但是基于大规模高质量临床试验的循证证据,还特别考虑了患者及家属的意愿与诉求,以及治疗的经济效益比。除了变态反应科专家以外,指南制定委员会还特意邀请了专科护士、儿科医师、心理科医师、全科医师、药剂师、加拿大国家社会服务与创新研究所(INESSS)、患者协会中的成人患者和儿童患者家属代表,一同审视每一条指南建议并评分,以期通过多个维度的评估,为患者提供一系列更加个体化的治疗方案。该指南的理念的确令人很有感触,面对同样的临床表现,不同的患者或患者家庭,可能会有完全不同的医疗选择。比如医生都会明确解释食物过敏的死亡率并没有想象的那么高,且OIT有着诸多的问题,但对于一部分患者及家属而言,生活在严格避食的不便和恐惧中是令人无法接受的,他们会坚定选择OIT,并坦然面对OIT相关的治疗风险。只有充分地同患者沟通和随诊,才能制定真正精准的个体化治疗,才能真正为患者提高生活质量。

图 20 Philippe Bégin副教授

北京协和医院的李宏副教授、烟台毓璜顶医院的孙月眉教授、哈尔滨医科大学附属第二医院的马月眉副教授、北京世纪坛医院的王晓艳副教授,都结合自己的临床经验,就上述演讲进行了热烈的讨论(图21)。

图 21 食物过敏专题讨论嘉宾

5 严重过敏反应专题学术内容纪实

此部分内容由北京协和医院变态反应学系主任尹佳教授和北京儿童医院变态反应科主任向莉教授主持。

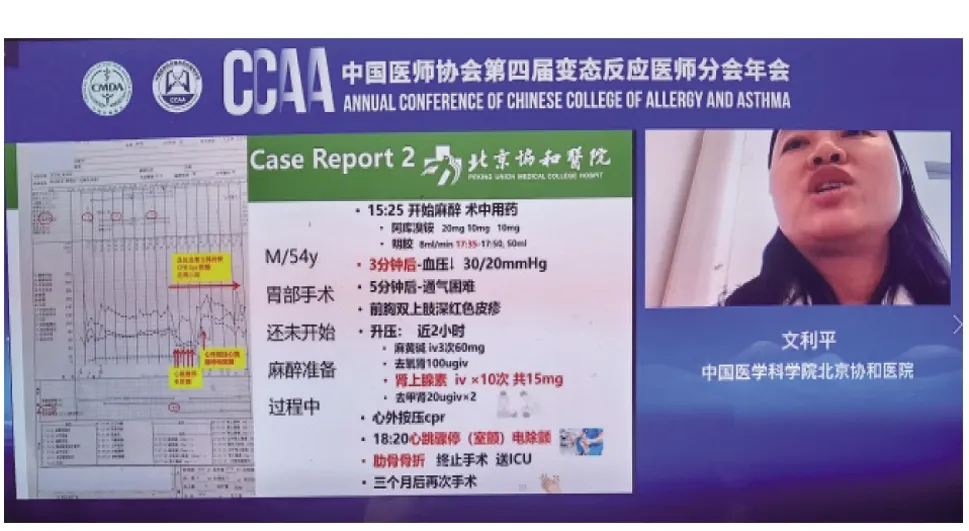

文利平副教授(北京协和医院变态反应科):介绍了红肉过敏相关的手术中危象(图22)。全麻手术中严重过敏反应发生率约0.5~1/10 000,主要由IgE介导,部分由其他抗原抗体复合物及补体介导,亦可由肥大细胞及嗜碱性粒细胞通过非免疫机制激活诱发。麻醉可导致低血压、交感神经阻滞、早期过敏症状被掩盖,增加严重过敏反应发生率。报告中病例既往均无明胶暴露致敏史,但在手术时输注明胶引发严重过敏反应。线索在于患者均在进食红肉后出现典型的过敏症状,红肉皮内试验及红肉slgE、αGal slgE阳性支持红肉过敏诊断。因红肉中糖类抗原与αGal具有同源性,而动物来源的明胶含有αGal成分,可解释首次输注导致严重过敏反应原因。临床上应注意相关危险因素识别:呼吸道过敏史、蜱虫暴露(蜱虫叮咬为αGal致敏危险因素)、哺乳动物肉类过敏、O/A血型(血型抗原与αGal具有同源性)。可行皮内试验、红肉sIgE辅助诊断。

图 22 文利平副教授

Esben Eller教授(丹麦欧登塞严重过敏反应研究中心):介绍了儿童食物过敏的变应原组分诊断(图23)。食物过敏是过敏性疾病发展进程的早期阶段,诊断依靠病史及特异性过敏原诊断。口服激发试验是食物过敏诊断金标准,体外sIgE检测可以定量检测针对食物或者食物组分的sIgE水平。不同过敏原组分具有不同特征,通常交叉反应和系统过敏反应呈负相关。组分sIgE检测可以提供更精准的诊断支持、交叉反应识别、预后判断、患者管理建议等。牛奶、鸡蛋、花生是儿童常见的过敏食物。牛奶中酪蛋白和乳清蛋白为主要的过敏原组分,相应的组分sIgE诊断价值优于牛奶sIgE。牛奶酪蛋白属与其他奶原具有高度交叉反应性,酪蛋白sIgE对于预测牛奶耐受具有重要价值;鸡蛋中卵黏蛋白属热稳定蛋白,低水平卵黏蛋白sIgE者倾向于对鸡蛋耐受。属于卵黄蛋白的Gal d 5组分对禽-蛋综合征有诊断价值;花生蛋白组分Ara h 2属热稳定的贮藏蛋白,是花生过敏最重要的标记物之一。

图 23 Esben Eller教授

参与此部分讨论的医生有浙江大学医学院附属第二医院变态反应科主任汪慧英教授、四川大学华西医院过敏性疾病诊治中心主任孟娟教授、北京协和医院变态反应科汤蕊副教授和北京儿童医院变态反应科姜楠楠医生(图24)。

图 24 严重过敏反应专题讨论嘉宾

6 食物过敏诊断专题学术内容纪实

此部分由北京协和医院变态反应科常务副主任王良录教授和中南大学中南医院变态反应科主任刘光辉教授主持。

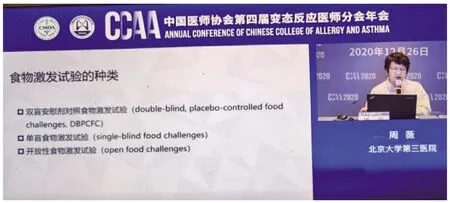

周薇教授(北京大学第三院医院儿科):讲述了食物过敏的诊断流程,通过食物过敏诊断的金标准——口服食物激发试验,可以获得引起患儿出现过敏反应的最小食物剂量(图25)。口服食物激发试验可用于指导高敏患儿添加易过敏的新食物,判断食物过敏患者经过食物替代治疗后是否实现耐受或可恢复饮食(图25)。

图 25 周薇教授

Alf Weimann教授:从变应原组分诊断角度阐释了过敏性疾病精准诊断的意义。变应原组分诊断是一种基于致敏蛋白组分sIgE检测的精准医学诊断方法。其应用价值在于可鉴别真正致敏和交叉反应以及评估食物过敏反应的潜在严重程度。该方法是变态反应领域在精准治疗上的重大进展(图26)。

图 26 Alf Weimann教授

首都儿科研究所附属儿童医院变态反应科沙莉副教授、北京协和医院变态反应科顾建青医生、北京世纪坛医院变态反应科马婷婷副教授和青岛大学附属医院变态反应科高翔医生参与了此部分的讨论(图27)。

图 27 食物过敏诊断专题讨论嘉宾

7 疑难病罕见病专题学术内容纪实

疑难病罕见病专题由北京协和医院变态反应科尹佳教授和复旦大学附属儿科医院临床免疫科主任王晓川教授主持。

赵晓东教授(重庆医科大学附属第二附属医院):从生物学基础出发结合不同病例临床表型对罕见的高IgE综合征及IgE水平升高相关疾病进行了全面的讲解,为广大医师临床在处理IgE水平升高患者时提供了更多思路及理论支撑(图28)。

图 28 赵晓东教授

南京医科大学附属儿童医院田曼教授和北京协和医院儿科宋红梅主任结合自身临床经验对患儿诊治方面进行了讨论。最后,复旦大学附属儿科医院临床免疫研究室王晓川主任、北京协和医院王良录教授等多位教授进一步就高IgE相关疾病所涉及的免疫机制进行了全面探讨(图29)。

图 29 高IgE综合征专题讨论嘉宾

郑涛教授(美国布朗大学):依据北京协和医院变态反应科李论医师汇报的以“反复发作性皮肤潮红伴晕厥9年”为表现的一例罕见病例,就“肥大细胞疾病-肥大细胞活化综合征的诊断和治疗”为广大医师普及和分享肥大细胞活化综合征的分类、诊断标准、鉴别诊断、治疗以及患者教育要点(图30)。

图 30 郑涛教授

北京协和医院皮肤科刘跃华教授总结了协和医院近年共90例诊断皮肤肥大细胞增生症的患者临床特点,并分享了一例疑难复杂病例诊疗过程。北京协和医院的支玉香教授和中国医学科学院皮肤病医院过敏与风湿免疫科的姚旭教授也结合自身的临床经验发表了对该类疾病的见解和体会(图31)。

图 31 肥大细胞疾病专题讨论嘉宾

尹佳会长主持了疑难病罕见病专题第二个病例的讨论,特别指出这次举办疑难病罕见病的专题讨论会并且向全社会开放,就是为了提高广大医生和患者对这些病的知晓度,让大家能在日常的诊断中想到这些疾病;同时也希望与各位专家沟通,建立一个快速诊断这类疾病的流程,帮助患者尽快得到精准的诊治。她特别邀请了专题会议中所介绍病例的罕见病患者和他们的家人在线听会,相当于接受了众多医生的线上会诊。尽管热烈的讨论持续至晚上21∶00,仍有1万与会者在线观看疑难病罕见病研讨会的直播。

整个大会期间,共有16万人次参会,令人感叹!虽值疫情,但却丝毫影响不了同道们对学术交流的热情。本次会议外国讲者的讲座全部采用同声中文字幕翻译的形式。参会医生们都大赞这种形式,和同声传译相比,中文字幕翻译能使医生们更准确理解国外讲者介绍的学术内容,开阔了眼界,提高了水平,了解了变态反应专科建设今后努力的方向。在这里,要特别感谢那些出色的医生翻译们,他们是:北京协和医院变态反应科顾建青、李丽莎、王子熹和徐迎阳医生;广州医学院附属第一医院变态反应科李靖医生;北京儿童医院变态反应科姜楠楠医生、首都儿科研究所沙莉医生。

在中国医师协会变态反应医师分会的精心组织,以及全国同道的齐心努力下,本次学术盛宴成为了疫情特殊时期,推动我国变态反应学科建设与人才教育的重要助力与里程碑,将会进一步促进中国变态反应学科今后的蓬勃发展(图32)。

图 32 中国医师协会变态反应医师分会第二届委员会选举成立大会合影