上海地区樟曼盲蝽的发生与防治初探

蒋蓉蓉

(上海奉贤园林绿化工程有限公司,上海 201400)

樟曼盲蝽(Mansoniellacinnamomi)属半翅目盲蝽科单室亚科曼盲蝽属[1-3],主要以成虫在香樟叶柄和嫩枝上产卵,以成若虫刺吸香樟叶片为害,受害的香樟叶片上形成不规则褐色斑,香樟严重受害后会发生大量不正常落叶现象,植株长势和景观效果均受到严重影响。1987—1995年在湖南、江西、浙江的调查报道中,樟曼盲蝽是香樟上发生的次要害虫,但从2009年开始,该虫在浙江、上海、江苏、安徽、湖北、贵州、陕西等地发生严重为害[4-7],目前已成为我国严重为害香樟的重要害虫之一。

香樟为亚热带常绿阔叶乔木,枝叶茂密、冠大荫浓、树姿雄伟、四季葱茏,是城市绿化的优良树种,由于其四季常绿,抗病能力相对较强,被广泛用作庭荫树、行道树、防护林及风景林。目前,香樟是上海市重要的绿化骨干树种之一。鉴于当前关于上海地区樟曼盲蝽发生规律的报道相对较少[7-8],为有效防治该虫,笔者对上海地区樟曼盲蝽的生活史及生活习性进行了系统观察和调查,并对该虫的防治技术进行了研究,旨在为该虫的防治提供科学依据。现将相关观察研究结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 生活史及生活习性观察

2019年1月—12月,在上海市奉贤区海航路的香樟林开展了为期一年的野外调查。调查点香樟种植面积约为3 hm2,植株约5万株,近年来部分香樟树上樟曼盲蝽发生较重。具体调查内容为:在樟曼盲蝽为害期,每隔7~10 d观察并记录其发生虫态,同时将野外采集的有卵叶片带回实验室饲养,记录各虫态的发育情况及生活习性,最后结合室内饲养和野外调查,总结樟曼盲蝽的年生活史。

1.2 防治试验

1.2.1 试验设计

供试药剂为25%噻虫嗪水分散颗粒剂(上海悦联化工有限公司)10 000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂(苏州悦联化工有限公司)1 000倍液、1.2%苦参烟碱乳油(赤峰市帅旗农药有限责任公司)800倍液。于2019年9月在海航路香樟林中进行防治试验,将上述3种药剂进行香樟树冠喷雾,另以喷清水为对照,每处理喷雾30株,要求喷雾时尽量淋透所有叶片。

1.2.2 调查项目

每处理定点调查10株。于施药前、施药后30 d调查样株叶片的受害情况。每株随机选取4根枝条,每根枝条从顶梢开始选取5张叶片,每张叶片按照樟曼盲蝽为害新形成的不规则红褐色斑面积占叶片总面积的百分率进行分级。分级标准为:0级,无病斑;1级,红褐色斑面积占整张叶片面积的20%以下;2级,红褐色斑面积占整张叶片面积的21%~40%;3级,红褐色斑面积占整张叶片面积的41%~60%;4级,红褐色斑面积占整张叶片面积的60%以上。

根据调查数据计算虫情指数、虫情减退率和防效。数据采用DPS 9.50软件进行差异显著性分析,不同处理间虫情减退率和防效采用Duncan's 新复极差法比较差异显著性(P < 0.05)[9]。计算公式:虫情指数=[∑(各级虫叶数×相对级数值)÷(调查总叶数×4)]×100;虫情减退率(%)=[(施药前虫情指数-施药后虫情指数)÷施药前虫情指数]×100;防效(%)=[(处理区虫情减退率-对照区虫情减退率)÷(1-对照区虫情减退率)]×100。

2 结果与分析

2.1 生活史

由表1可知,樟曼盲蝽在上海地区1年发生4代,主要以第4代卵在香樟叶柄内越冬,越冬代卵于翌年4月底开始孵化,但越冬代卵孵化并不整齐,据调查发现,在5月中旬仍能见到少量的1龄若虫。越冬代的若虫期约为20 d,5月19日始见越冬代成虫,5月下旬为越冬代成虫羽化高峰期,成虫寿命约为20 d。成虫交配后8~10 d开始产卵,6月上旬始见第1代卵,卵历期约15 d,6月中旬始见第1代若虫。完成一个世代需要47~50 d。12月中旬仍能见到第3代成虫。

表1 上海地区樟曼盲蝽年生活史

2.2 生活习性

樟曼盲蝽的卵大多产于香樟叶柄背面,往叶尖方向斜插入皮层内,每张叶柄产卵1~8粒,大多为1~4粒,也有极少数卵产于较大叶片的叶背面主脉、秋梢嫩茎上,每粒卵间有一定间距,呈疏散型排列(常成纵列)。樟曼盲蝽产卵时,雌成虫头朝叶柄方向、尾朝叶尖方向,先以刺吸式口器刺插入叶柄、叶主脉组织内,钻成一个孔,然后虫体前进,产卵器插入孔内产卵。卵呈长茄状,初产卵为白色、透明,即将孵化的卵两头为红色;未孵化的卵盖呈针眼状黑色点;孵化后的卵盖看上去如撕裂状,边缘为黑色,中间为白色,大部分叶柄上能见到卵壳嵌在其中。

若虫孵出后一般爬行至靠近叶柄基部的叶片上取食,若虫取食时,腹部垂直翘起,并呈顺时针晃动。随着龄期的增加,若虫扩散范围变大,活动能力变强,至5龄末期若虫变呆滞,保持这种状态直到蜕皮羽化为成虫。若虫喜在质地较硬的叶片和老叶叶背上为害,为害后叶片正反两面均出现褐色不规则斑,很少在叶片上见到黑色排泄物和蜕皮。叶片上新形成的为害斑为红褐色,上一年或更早形成的为害斑则呈黑褐色。

成虫喜在叶背上为害,当叶片有晃动时,成虫迅速转移或飞离叶片。

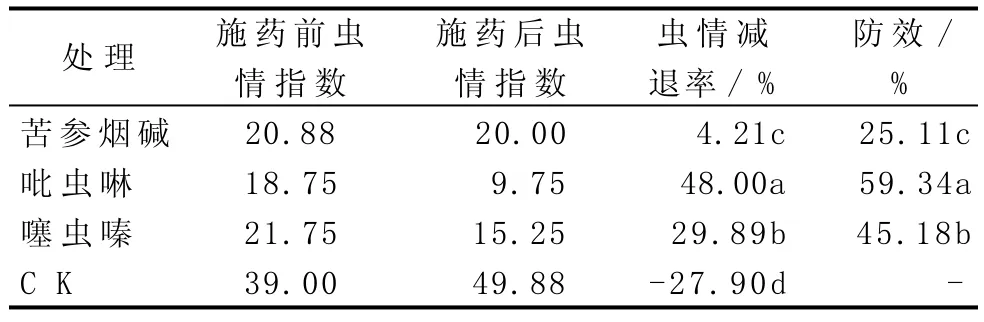

2.3 药剂试验结果

由表2可知,施药后30 d,3种药剂对樟曼盲蝽的防效差异显著,其中,吡虫啉处理的虫口减退率最高,持效性相对较好,防效为59.34%;其次是噻虫嗪处理;而苦参烟碱处理的药剂持效性较差,防效仅为25.11%。施用3种药剂对香樟进行喷雾防治后,供试香樟均未产生药害,植株长势良好。

表2 3种药剂对樟曼盲蝽的田间防治效果

3 结论与讨论

樟曼盲蝽为中国本土昆虫,最早发现于1987年湖南省靖县,近年来在上海地区发生严重。本研究结果表明,该虫在上海地区1年发生4代,主要以卵在叶柄内越冬,这与杨振等[7]的报道基本吻合,但第3代成虫在12月中旬仍能零星发现。因樟曼盲蝽的卵产于叶柄等组织内,且目前防治该虫的杀虫剂杀卵效果不太理想,故在防治樟曼盲蝽时主要考虑防治其成(若)虫。樟曼盲蝽为害香樟后,在其叶片上会形成“不可逆”的不规则褐色斑,当虫口密度较高时,后期还可能导致香樟发生非正常落叶现象,且该虫世代较不整齐,故对该虫应在越冬代进行防治,往年严重发生的区域在第1代成若虫发生期应再进行补防工作。本研究分析了3种常规药剂对该虫的防治效果,结果表明,内吸性药剂10%吡虫啉可湿性粉剂1 000倍液对该虫的防治效果相对较好,其次是25%噻虫嗪水分散颗粒剂10 000倍液。因此,建议在5月上旬开始第1次防治,间隔30 d左右再用药防治1次。但要注意防治药剂的交替使用,以防樟曼盲蝽产生抗药性;防治樟曼盲蝽时,应保证防治质量,尽量保证药液喷到所有叶片。

目前,该虫的另一中文名“樟颈曼盲蝽”为人熟知,主要源于包春泉等[4]发表的文章,鉴定该虫为半翅目、盲蝽科、单室亚科、曼盲蝽属的樟颈曼盲蝽。但笔者在查阅资料时发现,该虫目前使用的这一中文名是错误的。追溯往年有关该虫的文献发现,早在1992年,郑乐怡、刘国卿在彭建文和刘有樵主编的《湖南森林昆虫图鉴》描述过这一新种,并描述了该虫成虫的形态特征,当时将该虫归为颈盲蝽属,当时该虫的中文名为“樟颈盲蝽”;其后于1999年,胡奇、郑乐怡提出将该虫移入曼盲蝽属,文章发表于《动物分类学报》,但因此文为英文文章,未涉及该虫的中文名称,而根据其所在的分类地位,中文名称应该为“樟曼盲蝽”;随后于2001年,胡奇、郑乐怡在《动物分类学报》又发表一篇题目为《中国大陆摩盲蝽亚族种类记述(半翅目:盲蝽科:单室盲蝽亚科)》的文章,正式提到该虫的中文名称为“樟曼盲蝽”。因此,笔者认为该虫的中文名称以“樟曼盲蝽”更为准确[1-3]。