“地方军事化”、兵运与红军组建

——刘志丹与陕甘红军的形成(1929—1931)

冯 峰 肖盼盼

提要:刘志丹创建陕甘红军与“地方军事化”格局密切相关。在陕甘“地方军事化”格局中,乡村护卫组织、民团、地方军阀、省级军阀垄断了地方社会不同层级的军事权力。刘志丹的“兵运”工作就是在这种“地方军事化”格局中动员有生力量,组建红军。但是,刘志丹在民团、地方军阀中的“兵运”工作,由于受到“地方军事化”的负面影响,屡遭失败,最终不得不退而求其次,依靠土匪、哥老会等社会边缘力量建立游击队。但是这支以社会边缘势力为基础的游击队,受到了陕西省委的严厉批评,最终在内部遭到“整顿”后成立的陕甘游击队,是对刘志丹“地方军事化”策略进行否定的产物。

刘志丹是陕甘红军重要的创始人之一。在长期的兵运工作中,刘志丹充分动员了各种地方武装势力,造就了陕甘游击队的骨干力量,对中国工农红军陕甘游击队的组建贡献很大。现有研究大致集中在两个方面:一是刘志丹在兵运工作中所体现的建军思想与实践,一是刘志丹在创立陕甘红军中的贡献与经验。

不过,相关研究大都集中于刘志丹本人的经历,而忽略了刘与地方社会结构的关系,对刘的建军实践过多褒扬,而甚少涉及其经验与教训。由于将陕西省委归为“左倾错误路线”的代表,现有研究也否认了陕西省委在促成陕甘红军形成中所起的积极作用。(1)相关研究,主要可见张化民、拓宏伟:《陕甘游击队与西北红军》,《党史研究与教学》2015年第1期;张化民、拓宏伟:《从红军晋西游击队到红二十六军》,《文史月刊》2016年第7、8期;侯占元:《刘志丹从事兵运活动的历史特点》,“纪念刘志丹诞辰100周年学术研讨会”论文,2003年内部印行;郭林等主编:《刘志丹与西北革命根据地》,陕西人民出版社2003年版,第87—98页;黄正林、温艳:《民团、农民武装与陕甘边红军的建立与影响》,《中共党史研究》2014年第5期;中共陕西省委党史研究室编:《西北革命根据地史》,陕西人民出版社2014年版,第107—132页;任学岭:《陕甘革命根据地史》,人民出版社2013年版,第107—113页。在笔者看来,造成上述研究偏差的主要原因在于,对刘志丹所处的陕甘基层社会结构缺乏了解。革命者并非在“真空”中活动,而是根植于其所生活的地域社会的基本结构。因此,要理解刘志丹组建红军的活动,就必须还原其所处的社会结构。当时陕甘社会的基本特征可以用“地方军事化”来概括。因此,本文将首先重建陕甘“地方军事化”的层级体系,以再现刘志丹建军实践的社会环境,然后叙述其兵运工作的思想与实践,最后客观地评价陕西省委在陕甘红军成立中所起到的作用。

一、陕甘“地方军事化”的层级体系

孔飞力在探讨近代中国“地方军事化”问题时指出,19世纪之前中国的征兵一直由国家控制,而太平天国起义引起的全国“叛乱”,迫使清朝不得不把组织军队的权力下放到地方士绅之手。而地方士绅以此为契机,组织以“团练”为主的各级军事体系,小到乡村一级的“团”,到以商业市镇为中心的复合团(如局、社),再到县、省甚至跨省级的军事机构(如湘军),从而形成了一套地方军事化的层级体系。(2)[美]孔飞力著,谢亮生译:《中华帝国晚期的叛乱及其敌人——1796—1864年的军事化与社会结构》,中国社会科学出版社2002年版。孔氏探讨的虽然是19世纪中期的情况,但20世纪中央政府式微与军阀政治的结合,使“地方军事化”的格局呈继续发展之势。

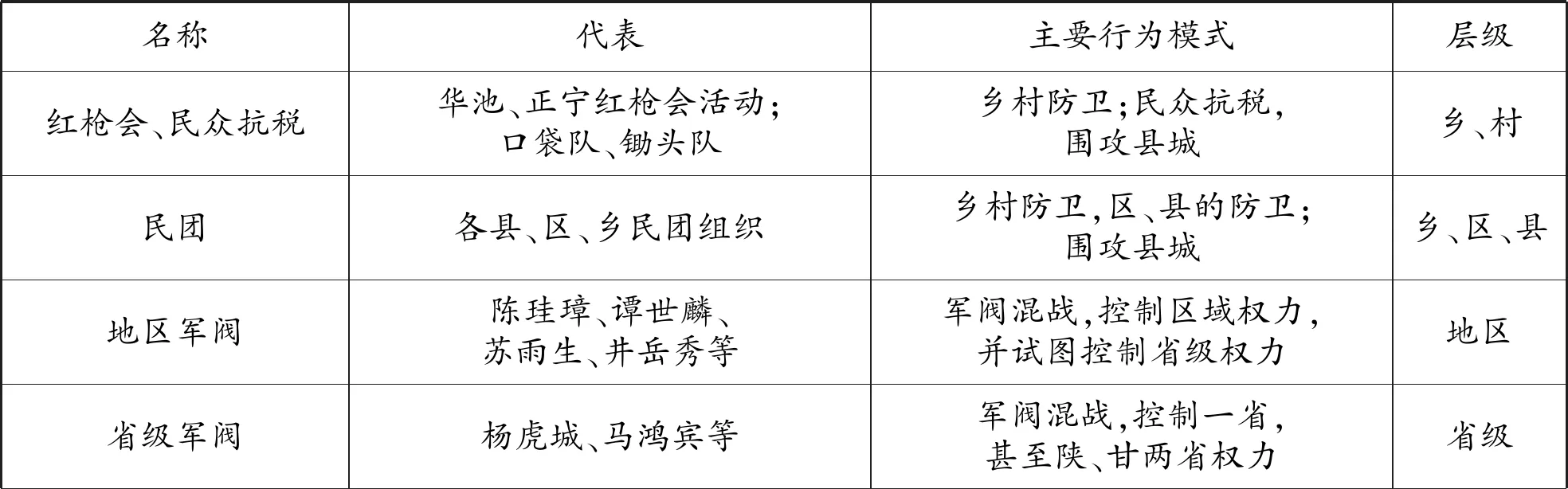

陕甘“地方军事化”的特征尤为突出。究其原因,清同治年间回民起义及左宗棠镇压起义的军事活动,造成了陕甘基层社会秩序的解体。经济衰退、民生凋敝造成的困境以及陕甘基础设施的废弛,都导致军事集团在地方事务中的权力得以凸显。尤其注意的是,在陕甘这样的边缘区域,士绅在地方权力结构中的缺位,使得“地方军事化”问题更为突出。孔氏研究的华中和华南区域,因为拥有强大的士绅群体,“地方军事化”还一定程度上受到士绅权力的制约。民国陕甘地方权力结构体现为军事力量在各个层级中都占据着主导地位,它们唯一所关心的是如何在地方权力的角逐中获胜。现将陕甘“地方军事化”的层级列表如下:

表1 陕甘地方军事化的层级体系(1911—1937)

(一)乡村护卫组织

红枪会组织是由乡村共同体的防卫而联系在一起的。如华池县红枪会组织有华池红枪会(位于柔远陈家河堡子)、温台红枪会、庙巷红枪会、乔河红枪会(武家河)、柔远红枪会(杨庄子)、悦乐红枪会,正宁县红枪会组织有乐安坊、大庄、小寺头、长口子等,大致都是建立在村、乡(或村联合体)的自卫组织。红枪会组织中最重要的是师傅和团头。正宁县红枪会起于长口子,据称一个叫陈新元的河南人传“红学”,练习者皆夜间行动,传符念咒,习法练武。各红枪会头目称“团头”。在“团头”的带领下,红枪会抵抗侵犯乡村利益的土匪、地方军阀。如1925年正宁县红枪会组织针对黄得贵(驻扎早胜)和韩有禄(驻扎山河)对乡村的横征暴敛,奋起反抗长达一年之久。华池县的红枪会组织一度发展到200人,1930年被土匪打败,而销声匿迹。(3)华池县志编纂委员会编:《华池县志》,甘肃人民出版社2003年版,第1106页;政协正宁县委员会编:《正宁文史资料选辑》第1辑,内部发行,1997年版,第57—58页。

另一种与乡村防卫密切联系的是民众抗税运动。一般在饥荒和灾害来临的时候,民众抗税活动尤为活跃。抗税主要针对的是乡村的士绅和县城的官员。华池、正宁一带的饥民组成“口袋队”“锄头队”,到地主家里就食装粮,俗称“吃大户”。(4)《华池县志》,第1106页;正宁县志编纂委员会编:《正宁县志》下,甘肃文化出版社2010年版,第757页。民众抗税甚至发展到数千人围攻县城。1915年,陇东大旱,甘肃督军张广建推行验契、公债、屠宰、烟酒、印花五种新税,宁县县长邓毓祯派警备队长岑超俊、地方士绅王秉勋,于盘客街“乾元丰”商号验契收税,结果导致官民冲突,四方聚集的民众捣毁“乾元丰”。前清秀才郭秉章与村民王仲元、王进元、李秉善等,用“鸡毛转帖”联络各乡,提出“反对新税、归交农具”的口号,纠集5000农民包围县城,当众惩戒了春荣团头杨学浩,迫使县长让步。王仲元、韩廷献、李庚元等人还联络各乡,组织民团,以备官兵进攻,最终陇东镇守使派张兆钾的军队才镇压了反抗。1926年,张兆钾镇守平凉,派税吏桑某、警察门如镜与地方士绅贾永兴收税,平子镇先灵村的刘振坤、刘八义、贾廷忍、雷暖心等,设计杀死桑、门、贾等人,并联络春荣原、平道川“交农抗税”。平道川“黄学”师傅王子仁最先响应,得数千人三面围困县城。春荣团头杨学浩与县知事谢干年诱捕民众,得甘军张子良部援助后,捕杀雷、贾,烧毁二刘房屋,致使先灵、蒋邑、平子等地民众外逃40余天。(5)宁县志编委会编:《宁县志》,甘肃人民出版社1988年版,第400—401、404—405页。1929年,正宁县南北塬4000多饥民包围县城,“交农”抗税,县长派长乐塬士绅何义胜长子何炳端出城解围,被饥民用石碑压死,最终县长宣布取消“浮收”。(6)《正宁县志》下,第757页。民众抗税虽然发展到围困县城,但一旦其目的达到,就地解散,民众返回乡村。其根本目标仍是维护乡村共同体的利益。那些教授功夫的师傅、拥有下等功名的士绅、一般的农民在乡村中成为抗议运动的新领袖,是基层军事化的一大特征。

(二)民团组织

民团是乡、区、县一级的军事组织。民团起于晚清地方兴办的“团练”,然而久而久之任何地方防卫组织都以团练之名兴办,远远超出了政府控制范围。民初陇东、陇南受到白狼起义的影响,许多村落都自行兴办民团。1927年甘肃省政府颁布《保卫团条例》,责令合水、庆阳、宁县等43县兴办民团,仅合水一县就有二三十个民团,从而大大鼓励了这种乡村保卫组织的发展。(7)邓惠君:《甘肃近代社会史》,甘肃人民出版社2007年版,第225页。不过,随着政府的控制力增加,尤其是国民党政权向陕甘的渗透,这种建立在乡村之上的民团逐渐被整合到政府体系中。这体现为区、县一级民团的出现。1921年,正宁县有一个县民团,分东北、西南、西北、东南4个区团,团丁1738人。(8)《正宁县志》下,第746页。1927年,庆阳保卫团成立,于县城设总团,每区设一分团。1930年,庆阳城分为两个民团,朱绶民驻西川,谭世麟驻西峰。(9)庆阳县志编纂委员会编:《庆阳县志》,甘肃人民出版社2012年版,第441页。

不同层级的民团可能拥有不同的政治态度。乡村一级的民团为了共同体的利益,会反对官方的税收政策,如上文所举民团抗税的例子。也有与政府合作的情况,如上文提到的宁县春荣团,在“交农抗税”的斗争中,始终站在护卫政府的立场,与抗税的民团为敌。无论地区军阀还是国民党,都希望将乡村武装收归政府之手,但也受到激烈的抵抗。1929年,正宁县民间自发组织“提民团”,抵御盗匪,第二年即被陈珪璋强令解散。同年,为了收编乡级民团,陈珪璋成立县保安队。但由于县保安队不听号令,1931年陈又强令县保安队改编为特务营,保安队拒绝改编,逃至三嘉乡刘家店自行解散。1932年,新的县保安队成立,征集壮丁百余人,收缴民间枪支,分驻山河镇、刘家店。但是,乡村一级的民团组织不仅没有消亡,相反却频繁活动。就在县保安队成立的1932年,仅寺村原就有上五社、中五社、北八社的民团组织,它们被陕甘红军改编为赤卫队,曾两次攻打山河镇。(10)《正宁县志》下,第746页。军阀时代对乡村民团的控制始终不算成功。国民党通过推行保甲制在乡村收编民团组织,同时以抗日之名建立区、县两级的国民卫队。仍以正宁县为例,1937年县保安团改编为西北抗日联军,成立一个中队,辖两个分队,驻山河、平子,1939年整编为甘肃省第三区保安司令部第五大队,辖三个中队,分别驻扎永和镇、山河镇、平子镇等地。(11)《正宁县志》下,第746—747页。至此,乡村防卫的民团组织在抗日的旗号下,才初步整合到行政体系中来。

(三)地区军阀

所谓地区军阀,是指军阀权力支配的范围在省、县之间的区域。(12)省县之间的区域,相当于清末的“道”,国民党的“行政督察区”,陕甘宁边区的“分区”。如甘肃军政大权在1920年代被八大镇守使所瓜分,这八个镇守使是典型的地区军阀,(13)分别是甘州马麟、凉州马廷勷、陇东张兆钾、陇南孔繁锦、河州裴建准、肃州吴桐仁、宁夏马鸿宾、甘边宁海马麒,见《甘肃近代社会史》,第222页。而在陕西,长期盘踞榆林的井岳秀也属此类。处于县、省之间的地区军阀,一方面要利用民团、红枪会等下层武装组织,一方面要在省级军阀、国民革命军以及国民党等上层政治势力之间纵横捭阖,力图维护其地位于不坠,而在来自上、下两层的压力下,地区军阀也旋起旋灭,更迭速度非常之快。

以陇东军阀陈珪璋为例,可见地区军阀的行为模式。陈珪璋,庆阳人,家少贫,曾在庆阳人赵文华手下为匪,赵的队伍主要由饥民起事的“口袋队”组成,即由抗税的饥民变为劫掠的土匪。1927年,赵与陈珪璋、杨生海等七人结成异姓兄弟,组成“甘肃义军混成团”,赵为团长,陈为营长。赵战死后,陈因为作战勇敢,讲义气,取而代之。1929年,陈率军攻破镇原县城,声威大震,驻西峰之陇东民团团总谭世麟亦不得不避其锋芒。时中原大战爆发,冯玉祥的国民军退出陇东,陇上富庶之地的平凉为股匪所扰,陇东政商界遂迎陈氏入驻平凉。陈以平凉财富为基础,在短短一年时间,编成正规军五个旅、三个团,总兵力达三万人。由此,以饥民起事摇身一变成为地区军阀的陈氏,开始与上层政治势力周旋。先是与甘肃督军孙连仲联合,接受招安,改编为新编十一旅。随着陈打败谭世麟,而占据庆阳县城,陈在陇东的地位已无人能撼动。1931年6月,陈接受国民党的任命,为新编十三师师长兼陇东警备司令。时任甘肃宣慰使的孙蔚如积极与杨虎城联络,试图以陕人控制甘肃,而陈恰在此时打出“甘人治甘”的旗号,又与CC系频频联系,引发孙氏的不满。孙遂诱杀陈氏,利用杨子恒的军队击溃陈的余部,事后杨子恒被杨虎城任命为陇东绥靖司令,取代了陈地区军阀的位置。(14)《庆阳县志》,第256—258页;孟宪华:《刘志丹与陈珪璋》,政协甘肃省平凉市委员会编:《平凉文史资料》第4辑,内部发行,1996年版,第86—87页。

从陈珪璋的经历来看,地区军阀很有可能来自下层造反的民众(或从土匪演变而来),通过控制税收和军队,而割据一方。为了维护其权势,既要不断动员其治下的各种军事力量,又要在上层各种政治势力的缝隙间求生存,而其在下层军事力量的叛变或上层政治势力的挤压下,也可能迅速走向失败。

(四)省级军阀

省级军阀的权力支配范围在省一级。民初到30年代,陕甘两省的军政情况不同。甘肃省在短暂的军人(张广建)执政后,经历了一个地区军阀割据的时期,省长为文人执政,对地区军阀束手无策,一度依靠杨虎城的陕军,才能稍稍稳定局面,直至邓宝珊出任省长,以其威望逐渐统一省内军民事务。故其省级军阀长期缺席。而陕西先有皖系刘镇华督陕,引发军阀混战,后冯玉祥之国民军入陕,杨虎城成为新的省级军阀。省级军阀亦有跨越省级的野心。杨虎城一度希望统一陕、甘两省,完成西北统一计划,而在国民党打败冯玉祥之后,杨选择与国民党合作,其统一陕甘两省的计划为国民党的抗战“西北战略”所取代。另一个由地区军阀上升为省级军阀的例子是宁夏的马鸿宾。马氏原为甘省八大镇守使之一,因宁夏独立建省,其地位已具备了省级军阀的基本特征。

地方军事化的不同层级对于组建红军的意义是不同的。首先,红枪会和民众抗税运动是“兵运”工作可以积极动员的力量,然而在刘志丹的兵运工作中却并不占主导地位。刘更重视的是,土匪、哥老会等社会边缘力量的动员。其次,民团显然分为反抗政府和保卫政府的两种类型,前者是兵运工作应该动员的力量,而后者则应在适当时机进行打击。第三,地区军阀虽然可以加以利用,以便在其队伍中发展革命力量,但是地区军阀也对革命存有戒心,因此在其队伍进行兵运工作需要承担巨大的风险。最后,省级军阀则是革命力量需要打击的对象。在游击战争的初级阶段,省级军阀的政治、经济地位和行为模式,常使其成为镇压革命的主要力量。

陕甘“地方军事化”的结构决定了陕西共产党的革命策略。对于刘志丹等军事出身的革命者来说,军事斗争比党的建设更受到重视,因此如何在一个“地方军事化”为特色的社会环境中,充分利用各级军事力量组建红军才是革命的关键。因此,兵运就成为首选的革命策略。而对于受关中文化熏陶的陕西省委的年青干部来说,党的组织发展与建设要比军事斗争更为重要,虽然他们也重视军事斗争,但军事经验的缺乏和对党的经典理论的信仰,使他们在军事策略的选择方面,更容易脱离陕甘“地方军事化”的实际环境。后面我们将会看到,这两种革命策略的冲突,如何影响着陕甘红军的组建。

二、“地方军事化”视野下刘志丹的“兵运”策略

只有充分了解了陕甘社会地方军事化的背景,才能更准确地评价刘志丹的兵运策略。以往一些研究由于对上述不同层级的军事化组织不甚了解,以致混淆了不同性质、不同层级的军事组织在兵运中的地位。如一些看法认为“民团”是反动武装,却忽略了不同层级的民团,可能具有不同的政治态度,乡村一级的民团常常是反抗政府的力量。刘志丹的兵运策略充分利用了陕甘地方军事化的权力缝隙,但同时也不得不受到地方军事化的强烈制约,这决定了刘兵运活动的成败。

刘志丹重视兵运工作与渭华起义的失败有直接关系。起义失败后,刘志丹及时进行了经验总结。在军阀混战的20世纪20年代,利用政府统治的弱点,动员抗税抗捐的农民武装,占领渭北平原,并试图夺取西安、三原等中心城市,或许还有一些机会,但是随着国民军结束了陕西的分裂局面,占据了西安、三原等中心城市,利用便利的交通条件向起义队伍发动进攻的时候,革命的形势急转直下。到了30年代,随着省级军阀杨虎城与国民党合作推动“西北战略”,陕西中心区域现代化程度的不断提升,革命的契机已不在渭北平原的农民运动,而转向陕甘边界的兵运工作。

为了使革命转向边缘区域,陕西省委加强了对陕北工作的领导。1928年4月,陕北特委成立,省委派杜衡任特委书记,领导陕北党、团各项工作,其组织下4个月党员由800人发展到1080人。(15)《概述》,中共陕西省委党史研究室、中共榆林地委党史研究室编:《陕北革命根据地》,中共党史出版社1995年版,第5—6页。后杜衡回西安主持工作,杨国栋继任特委书记。杜、杨二人的领导,基本遵循了“六大”之后中共中央给陕西省委的指示,要求把工作重心从组织暴动转向长期的群众工作。(16)中共陕西省委党史研究室编:《土地革命时期的陕西省委》,陕西人民出版社1991年版,第260—262页。这种暂时退却的立场,尤其体现在杨国栋主持的张家岔会议,会议接受中共“六大”决议,认为陕北尚缺乏开展苏维埃运动的条件,党的工作是加强农民运动,巩固学校阵地,开展兵运工作,以待革命高潮的到来。但是,杨国栋的保守政策,受到了党内刘志丹的支持者白善民、李力果等人反对,在1929年4月召开的榆林红石峡会议上,杨被迫下台,刘志丹出任特委军委书记,主持特委工作。(17)《陕北革命根据地》,第5—6页。

刘志丹提出将兵运工作分为红、白、灰三种形式。所谓“红”指工农红军,“白”指地区军阀(18)现有研究认为“白”指国民党的军队,有误。此时国民党尚未能渗透入陕、甘两省。按刘志丹的意思应该指“地区军阀”的军队。在这一时期陕西省委文件中,“兵运”对象就包括了地区军阀,以及冯玉祥的国民军。和地方民团的军队,“灰”则指土匪武装。在革命处于低潮,组织红军条件尚不成熟的情况下,兵运工作应该注重于“灰”、“白”势力的动员,而优先策动“白”色武装。(19)《刘志丹从事兵运活动的历史特点》;《刘志丹与西北革命根据地》,第89页。刘志丹的兵运策略与省委指示大致相同。1929年6月通过的《陕西问题决议案》,要求“加紧士兵中的工作,积极发动士兵中的日常生活斗争”,并“深入一切反革命军队士兵群众中去”,组成党的士兵支部,为武装暴动做准备。同时“积极参加一切贫农组成的土匪队伍与其他原始武装组织,并且注意在斗争中组织农民的武装。”要求到军阀和土匪的队伍中去做兵运工作。(20)《土地革命时期的陕西省委》,第288页。

(一)动员民团——和平选举与武力夺权

刘志丹“兵运”首要目标是民团。红石峡会议后,刘返回家乡保安开展兵运工作。保安地处陕甘边界,统治力量薄弱,刘熟悉当地各种社会关系,都是开展兵运的便利条件。刘与曹力如、王子宜建立了保安县第一个党组织。曹和刘都是榆林中学魏野畴的学生,读书时就接受了新思潮的影响。曹此前在皖北协助特委书记魏野畴举行暴动,失败后回到保安。曹、刘属于典型的“返乡知识分子”,他们在大革命时期都在中心城市策划过暴动,革命失败后返回家乡,将城市革命理念带到乡村。由于拥有知识分子和当地人的双重身份,他们往往能利用同学、师友的关系网,打通地方社会的壁垒,担任重要职位,从而为策动革命提供有利条件。(21)关于“返乡知识分子”,见Stephen C.Averill,Revolution in the Highlands:China’s Jinggangshan Base Area,Rowman&LitllefieldPublishers,Inc.,2006,pp109-112.曹和刘拜见了他们的老师崔焕九,时任保安县长的崔焕九任命曹力如为县教育局督学和县高小校长。(22)梁星亮、杨洪主编:《陕甘宁边区著名人物》,中央文献出版社2007年版,第47页。

以曹的任命为契机,刘志丹进一步计划夺取县民团长的职位。时县民团掌握在一个叫路仰之的团头之手。刘志丹先是联络了地方乡绅,劝说他们同意重选团总,乡绅对路的飞扬跋扈早有不满,与刘不谋而合。县长崔焕九随即宣布由刘志丹和曹力如两人参与竞选县民团团总的职位。在竞选之前,刘、曹二人通过保安的党组织,秘密联络各方进行了精心的动员,确保选举万无一失。然而,在正式选举的当天,路仰之收买的人突然闯入会场,要求投票,而早有准备的刘志丹提出请场外学生亦进行投票,最终刘、曹大获全胜,分任民团正、副团总。(23)王子宜:《记志丹同志二三事》,《解放日报》1943年5月15日,第2版。刘策划的和平夺权,关键在于县长、乡绅以及新的学生群体等地方精英的支持,党的组织固然重要,但离开了这些“地方权力网络”的支持,恐怕很难成功。

在条件允许的情况下,刘志丹并不排斥武力夺权。著名的“太白收枪”就是很好的例子。学界一般认为“太白收枪”消灭了黄毓麟的反动武装,在陇东打响了对反动派的第一枪,但近来已有学者质疑黄民团的性质,对其评价提出了异议。(24)黄正林、温艳:《民团、农民武装与陕甘边红军的建立与影响》,《中共党史研究》2014年第5期。要客观地评价“太白收枪”的历史意义,首先要搞清楚黄毓麟民团在“地方军事化”层级中的位置。其实,将黄民团归为“反动武装”显然是误解。前文已指出,民团分为乡和区、县的不同层级,而乡一级的民团大多属于乡村自卫组织,与区、县两级民团不可混为一谈。太白镇是合水县东北的一个小镇,街上只有几家临街店铺,其财富不足以使其成为区、县级民团驻扎收税的场所,因此太白镇民团应属于乡一级的民团,即合水县二、三十个普通地方民团之一。这样,其“反动性”就值得商榷。黄毓麟后人黄金贵在数十年后的回忆仍坚称,民团是“为了护村保庄,为当地百姓办事防土匪”(25)中共庆阳地委党史资料征集办公室编:《红二十六军与陕甘边苏区》上,兰州大学出版社1995年版,第330页。。这可能道出了部分实情。当时,陇东民团总司令谭世麟为了扩充实力,将所有地方民团改为“营”的编制,太白民团为第二十四营,而刘志丹则被谭任命为骑兵第六营营长。而刘利用谭的信任,要求黄毓麟为骑兵第六营提供粮草,将从保安县民团带来的人马,由太白民团兵丁赵连璧接应,打着骑兵第六营的旗号,借当地“蒜客”李绪曾(系绿林好汉)的烧坊,“宴请”黄毓麟和王副团总,一举击毙黄、王等人,夺取了太白镇民团的武装。(26)刘景范:《刘志丹太白镇起义》,《红二十六军与陕甘边苏区》下,第499—507页;姜兆莹:《漫忆刘志丹同志革命活动片断》,中共庆阳地委党史资料征集办公室编:《群众领袖民族英雄——纪念刘志丹烈士牺牲五十周年》,内部发行,年份不祥,第132—136页。在武力夺权中,刘所依靠的力量是民团、土匪以及当地游离势力,与上述和平夺权中所依靠的力量,大有不同。

(二)地区军阀中的兵运工作——兼论谭世麟、苏雨生、陈珪璋的军事权力结构

刘志丹更重要的“兵运”目标是“地区军阀”的军队。当时陕甘边境的地区军阀有谭世麟、苏雨生、陈珪璋、井岳秀等。这些地区军阀为了争夺势力范围,大肆招兵买马,而其治下各层级的军事力量——如红枪会、土匪、民团等——都是其可以利用与动员的对象。但是,各层级的军事力量也是地区军阀控制的难题。无论是土匪、民团还是各种民众反抗组织,都具有强烈的不稳定性,它们有可能成为地区军阀的权力基础,也可能成为推翻其统治的关键因素。因此,地区军阀在面对低层级的军事力量时,既要利用又要防范。这种矛盾的心态与两难的处境显然影响着刘志丹的兵运工作。一方面,刘志丹可以充分利用地区军阀急于扩军的心理,而打入军阀内部开展工作,另一方面,地区军阀复杂且不稳定的内部权力结构,使得各层级的军事力量形成一种竞争的态势,这使得刘的兵运工作极易卷入其内部的权力斗争而走向失败。

1930年夏,刘志丹、谢子长等人打入陇东民团总司令谭世麟的队伍。当时谭世麟受甘肃省长任命,晋升旅长,欲统一陇东的地方武装,希望将黄埔出身的刘志丹招致麾下。刘志丹利用其父(刘培基,时为井岳秀骑兵团副官)和陈定邦(保安县公安局长)提供的武器,率领从保安民团抽调的一百余人,投往谭部。与此同时,谢子长联络阎红彦、李力果等人,从宜川后九天土匪杨庚午部,拉出周维琪六七十人来投。土匪张廷芝亦投靠谭。谭将三支队伍编为补充第二团,谢子长任团长,周维琪、刘志丹、张廷芝分任一、二、三营营长,驻扎在三道川。周维琪为阎红彦的同父异母兄,因此这支队伍基本掌握在共产党手中。尤其刘深得谭的信任,当时谭在庆阳举行晋升旅长的庆功会,特邀刘志丹到庆阳,在大会上发言。然而,这支队伍中最大的不稳定因素就是土匪张廷芝。张是保安县人,与刘同乡,张还与阎红彦“义结金兰”。但是在投靠谭后,张出尔反尔的习性不改,他以金钱、美色诱周维琪上当,缴械了周营的武器,接着领兵包围了刘志丹的二营,谢子长被迫出逃。当时刘未返回三道川,在庆阳为谭庆功后,中途闻变就回到了保安县。(27)任愚公:《红二十六军的创建和发展》,《红二十六军与陕甘边苏区》上,第2—4页;姜兆莹:《漫忆刘志丹同志革命活动片断》,《群众领袖民族英雄——纪念刘志丹烈士牺牲五十周年》,第133页;马锡五的回忆材料,见《红二十六军与陕甘边苏区》上,第306—307页;王子宜:《和刘志丹相处的日子》,刘志丹纪念文集编委会:《刘志丹纪念文集》,军事科学出版社2003年版,第249—253页。这次被称为“三道川失败”的事件,表面上看似乎是张廷芝反叛的偶然因素所致,但是地区军阀谭世麟军队结构性的缺陷(对各种军事化组织进行笼络,又缺乏相应控制的手段)才是导致刘、谢失败的深层原因。

如果说地区军阀的内部权力斗争是导致“三道川失败”的原因,那么刘志丹在彬县苏雨生部的兵运工作,则反映了军阀在多大程度上能容忍共产党组织的发展。苏雨生,哈尔滨人,在包头当过土匪,后投靠冯玉祥,驻扎在宁夏平罗县。因为马鸿宾反对,冯玉祥将苏部调至甘肃平凉,受到当地军阀黄得贵的阻击,苏氏返回宁夏占领中宁县,复遭马鸿宾部的强力围攻,最终只剩八九百人,投奔陕西杨虎城。接受改编后,苏驻扎彬县,捞了个警备司令的头衔。(28)张树林:《苏雨生、高广仁打宁夏与聂继善之死》,宁夏回族自治区文史研究馆编:《宁夏文史》第13辑,内部发行,1997年版,第135—136页。遭遇新败寄人篱下的苏氏时刻盼着东山再起,于是到处招兵买马,就给刘志丹提供了机会。此时刘志丹亦处于兵运低潮期,“三道川失败”后近一年时间,刘退居山林,集结旧部,然而两个因素促使他决定打入苏部。一是陕西省委的支持。此时陕西省委因为反对“立三路线”而有革命低潮暂时退却的想法,结果中央批评了省委的“右倾”思想,要求其积极主动开展各项工作。(29)关于中央对陕西省委的批评,见《土地革命时期的陕西省委》,第427—430页。于是,省委派高岗联络刘志丹,秘密传达了省委要求打入苏部的决策。(30)王世泰:《刘志丹和陕甘边根据地》,《刘志丹纪念文集》,第101页。其二,刘志丹先前在苏雨生部就安插了共产党的组织。一年前,刘任苏雨生的中校团副时,早在其军队中秘密建立了党组织。

刘志丹派马锡五、陈鸿宾与苏雨生取得联系。苏氏将刘志丹的队伍改编为补充团,驻扎在旬邑职田镇。刘乘机在队伍中发展党组织,成立了党支部,姜兆莹(化名杨树荣)为书记,宣传委员刘志丹,组织委员王世泰,党员发展到30余人。队伍虽然壮大,经费问题却悬而未决,陈鸿宾通过“打土豪”的方式筹款,没收了职田镇大地主刘日新的粮食和钱财,结果导致刘自杀身亡。此事最终惊动了国民党陕西省党部,杨虎城下令严查,苏雨生遂派两个团,将刘志丹的队伍缴械。刘志丹则被囚禁在了彬县的监狱。陕西省委委托杜斌丞(刘榆林中学时校长,时任陕西省政府参议)和南汉宸(中共秘密党员,陕西省政府秘书长),利用他们在国民党中的关系,最终将刘志丹营救出狱。(31)马文瑞:《群众领袖革命楷模》、王世泰:《刘志丹和陕甘边根据地》、白冠五:《刘志丹烈士事迹片断》,《刘志丹纪念文集》,第77—78、101—103、319—321页。虽然,“彬县入狱”事件的导火索是陈鸿宾“打土豪”的激进行动,但实际上苏雨生可能对共产党的发展设有底线。(32)一则回忆材料显示,若不是刘打出了“共产党”的旗号,苏雨生可能容忍刘在他的队伍里发展。马文瑞:《群众领袖革命楷模》,《刘志丹纪念文集》,第78页。显然,刘志丹面临着兵运工作的“两难”:一方面在队伍发展之前要尽量避免党组织提前暴露,另一方面若不在军阀队伍中迅速发展党的组织,欲建立一支可靠的红军则遥遥无期。

刘志丹甫一出狱,就接到省委命令,到陈珪璋部搞兵运工作。陈手下的一个团长叫刘保堂,也是保安人,和刘志丹是亲戚,由其推荐,刘志丹很快就得到陈的赏识。震慑于黄埔军校的威名,陈氏要求与刘结拜,自称“大哥”,称刘“黄胡子二弟”。(33)刘志丹须眉眼珠略带黄色,人们传言是李自成转世,故有此号。孟宪华:《刘志丹与陈珪璋》,《平凉文史资料》第4辑,第89页。时陈正苦恼以“结义拜把子”的方法难以维系其部下团结,刘则建议引入“黄埔”的政治工作制度,暗地里将大批共产党员安插进陈的军队,在教导团任教官和指导员,秘密发展党的组织。一度共产党在陈部能公开活动,任政治教官的地下党员刘耀西给学员讲共产主义的理论,结果被陈的结拜大哥、参谋长汪飞西逮捕并杀害。陈珪璋息事宁人,既没有追究部队里的共产党,也没有责怪汪飞西。(34)孟宪华:《刘志丹与陈珪璋》,《平凉文史资料》第4辑,第86—93页。

陈珪璋想要利用刘志丹的意图是非常明显的。当时,陈虽然占据陇东十四县,但统治并不稳固,不仅有来自高广仁、苏雨生等军阀的挑战,更有李培霄等由民变而聚啸山林的土匪侵扰。陈希望借刘的名声为他收买土匪,翦除异己。而陕西省委(由高岗居中联络)在研判形势后,也同意刘以收编李培霄的1000人马为由,取得陈的信任,同时把这支贫民出身的武装牢牢控制在我党之手。陈委任刘为第11旅旅长,刘志丹领命与刘保堂(陈警卫团团长)到宁县早胜镇,收编李培霄的队伍,试图将李的土匪武装改编为一个营。孰料陈部蒋云台、谢牛旋两个旅亦想收编李培霄,遭李拒绝后,遂打散李的武装,刘的收编计划被迫搁浅。(35)马锡五说法不同:李培霄被收编后,与同宗孝、杨志贤编为一个营,李缴了杨部的枪,复为匪。马锡五:《刘志丹1930—1932年的革命活动》,《刘志丹纪念文集》,第315页。这时,土匪出身的高广仁从陕北井岳秀的部队,叛逃到陈珪璋麾下,陈委任其为第13旅旅长。高的来投只是权宜之计,他并不想在陈部长驻。他与苏雨生颇有往来,时苏雨生联络高氏,试图集合部队,打回宁夏,以图东山再起,而高遂起异心。(36)张树林:《苏雨生、高广仁打宁夏与聂继善之死》,《宁夏文史》第13辑,第137页。于是,移驻到早胜的高广仁请刘保堂赴宴,一举缴了刘部的枪,并将刘保堂和刘志丹扣押,而刘辛辛苦苦搞起的一支军队,又成了土匪的“阶下囚”。高广仁押着刘部一路向陕北进发,到合水县,遭到蒋云台的袭击,结果大败,刘志丹等人被解救,然而蒋氏对收编李培霄一事怀恨在心,欲对刘不利,得到消息的刘志丹遂不得不再次逃亡。(37)王世泰:《刘志丹和陕甘边根据地》、张秀山:《刘志丹在陇东搞兵运》、刘景范:《刘志丹的兵运活动》、马锡五:《刘志丹1930—1932年的革命活动》、白冠五:《刘志丹烈士事迹片断》,《刘志丹纪念文集》,第103—105、296—297、303—304、315—316、322—324页。“早胜失败”集中暴露了军阀队伍中发展党组织的限度,以及军阀队伍内部权力争夺的不确定因素是如何制约着刘志丹的兵运工作。

(三)南梁游击队的组成——回归社会边缘势力

地区军阀中兵运工作的失败,促使刘志丹不得不重视“灰”色武装的动员。早在“太白收枪”后,刘就把自己的队伍一分为三:一支为赵连璧,继续在合水太白活动;一支为同孝宗,在庆阳南梁活动;刘与芦仲祥则率大部在安塞、保安一带游击。1930年底,贾生财从陇东民团拉出一支三四十人的队伍,参加游击队,唐青山在合水组织了几十名饥民的队伍来投。1931年1月,在合水县固城镇整训的时候,已经形成了一支400人的游击队。然而,宁县张皮塬一战,游击队遭到陈珪璋部第5旅攻击,损失惨重,不得不退入子午岭修整。(38)王世泰:《刘志丹和陕甘边根据地》、刘景范:《刘志丹的兵运活动》,《刘志丹纪念文集》,第98—100、302—303页。而刘志丹在经历1931年春夏之际苏雨生、陈珪璋部两次兵运失败后,回到南梁重召旧部。于是,以杨培盛、赵连璧、贾生财的队伍为核心,组成了300多人的南梁游击队(又称陕甘边界游击队),由赵、杨、贾分任一二三大队长。这支队伍的核心是土匪、饥民和民团的三股力量。赵连璧,又名赵二娃,保安人,做过雇工,逃债到合水县太白镇民团当兵,“太白收枪”时与刘志丹里应外合,立下奇功,后与刘出生入死。刘在多次失败后,多亏赵集结旧部,能东山再起。杨培盛,米脂人,做过店员,因贩羊和杂货,遭土匪抢劫,遂集结陕北逃荒的难民,在南梁为匪,为刘志丹收编。贾生财,横山人,幼年随父逃荒到合水县,给地主家当长工,后在陇东民团中当兵,麻峪村整编时,拉出队伍跟随刘志丹“闹红”。(39)任愚公:《红二十六军的创建和发展》,《红二十六军与陕甘边苏区》上,第10—13页。至此,刘志丹以土匪、饥民等“灰色”武装为核心,以桥山山脉中最适宜发展游击战争的南梁为依托,开创了陕甘边游击战争的新局面。

纵观这一时期刘志丹的“兵运”经历,他依靠的社会力量主要来自上、下两个社会阶层。上层阶层主要是乡绅、新型知识分子以及部分地方政府官员。他们对刘的支持主要出于对刘志丹“返乡知识分子”的身份认同,在刘进行和平夺权和身陷险境需要帮助的时候,上层阶层都扮演了重要的角色。而下层阶层是土匪、哥老会以及造反的民众,这些社会边缘力量构成了游击队的主力。他们对刘的认同则来自于刘对底层帮会仪式的熟悉、江湖形象的塑造以及各种非凡本领的传说(如说刘志丹会“草上飞”),在刘兵运工作遭遇困境之时,它们提供了刘东山再起的“资本”。然而,地区军阀的权力结构对于刘志丹的兵运工作,却非常不利,刘在经过艰苦卓绝的努力后,终于从优先动员“白色”武装的立场上退却到重新审视“灰色”武装所蕴藏的力量,但是他也很快意识到,依靠土匪、帮会组建的军队,与陕西省委的要求仍有着巨大的差距。

三、陕甘游击队成立——“省委指示”与“地方军事化”策略的冲突

陕西省委对南梁游击队的态度,开始是比较消极的。从这时期陕西省委和地方党组织往来文件可以看出,这支游击队的活动直到1931年10月以后才逐渐进入陕西省委的视线。在此之前,省委多次委派高岗秘密联络刘志丹,主要目的是为了打入地区军阀内部,拉出一支队伍组建红军,然而刘多次失败的教训,使得省委不得不调整兵运策略。这时,晋西游击队的到来,使得建立一支真正的红军逐渐提上议事日程。

晋西游击队是从山西发展起来的。1930年阎锡山中原大战失利,冯玉祥、高桂滋、孙殿英等部入晋,山西局势陷入混乱。中共山西省委乘机在晋西建立游击队,从太原兵工厂、高桂滋部以及陕北调来一部分党员,作为游击队的骨干。1931年春进入吕梁地区活动,在汾阳发动敌人起义,队伍扩大至100余人,正式成立“中国工农红军晋西游击队第一大队”,然后在汾阳、孝义、离石一带,打土豪、分田地,建立了根据地。然而,随着徐永昌出任山西省政府主席,以“坚壁清野”政策对付根据地,派出一万余人进攻红军,使得山西省委遭受重创,游击队无法在山西立足,不得不考虑渡过黄河向陕西转移。在是否要“过黄河”的问题上,队伍内部发生了分歧:一部分山西本地人不愿意离开家乡,坚决反对“过黄河”,甚至有人悲观失望,主张埋枪散伙,而另一部分来自陕北的士兵则主张渡过黄河,打回家乡。最终,山西省委分析了晋、秦两省的革命形势后,要求游击队渡过黄河到革命形势较好的陕北去打开局面。(40)阎红彦:《回忆陕甘高原早期的革命武装斗争》,阎红彦等:《回忆刘志丹与谢子长》,陕西人民出版社1961年版,第9—12页。

晋西游击队渡过黄河,受陕北特委指挥。特委指示他们在陕北坚持游击战、开辟根据地。队伍先后在延川、安定、安塞、保安等地开展了游击活动,打土豪、分粮食,还杀了安定县的大地主张芳华,而引来地方军阀和民团的“围剿”,于是不得不向陕甘边境转移,寻求与南梁游击队汇合。1931年10月,阎红彦率领的晋西游击队与刘志丹终于在南梁的林锦庙会合。(41)阎红彦:《回忆陕甘高原早期的革命武装斗争》,《回忆刘志丹与谢子长》,第13—15页。此时,谢子长、高岗等人受陕西省委的指派,将两支队伍合并。到11月,陕西省委再派荣子卿传达省委指示,成立“西北反帝同盟军”,谢子长任总指挥,刘志丹任副总指挥,下设两个支队,晋西游击队为第一支队,师储杰为支队长,南梁游击队为第二支队,刘志丹兼支队长。

为何打出“西北反帝同盟军”的旗号?一种说法是当时正值“九一八”事件爆发之后,打出“反帝同盟军”而不是红军的旗号容易获得各方的同情与支持。许多后来的回忆都持此说。另一种是陕西省委报告的说法,“因各部队太复杂,都是过去的土匪、流氓无产阶级,到处充满乱抢乱烧,不敢揭出工农游击队和‘红军’等名义。”(42)《陕西省委给中央的报告(第一号)——关于陕西游击队情况》(1932年2月15日),中央档案馆、陕西省档案馆编:《陕西革命历史文件汇集 1932年(1)》,内部发行,1992年版,第16页。而阎红彦则提供了第三种可能,当时队伍内部对组建红军的时机是否“成熟”,颇有分歧。一种意见认为时机尚不成熟,因此主张暂时仍改编队伍到军阀中去,发展力量,待时机成熟后再打出红旗;而陕西省委则认为陕北、渭北一带党的群众基础好,应该利用军阀之间的矛盾和九一八后的有利形势,正式成立红军,开辟渭北和陕北苏区,并且严厉批评依靠军阀的兵运策略。(43)阎红彦:《回忆陕甘高原早期的革命武装斗争》,《回忆刘志丹与谢子长》,第15—16页。前一种看法显然是刘志丹的意见,刘的兵运活动虽然失败了,但是这一时期为了改变队伍的艰苦处境,他仍然与陈珪璋保持着密切的联系,甚至还接受陈提供的补给和粮草,以备挨过寒冷的冬天。而在荣子卿带来了陕西省委的指示之后,游击队与陈的关系才彻底决裂,与陈的部队兵戎相见。(44)刘景范的回忆,见《红二十六军与陕甘边苏区》上,第315页。在队伍内部对建立红军尚有疑问之际,省委可能提出了一个中和的意见,既要与军阀彻底决裂,又不能立刻打出红军的旗号,那么“西北反帝同盟军”就是一个各方可以接受的称号了。

陕西省委认为成立红军时机不成熟的一个重要理由是,游击队的成分太复杂,多是“土匪、流氓无产者”。刘志丹的南梁游击队大多是土匪、饥民和民团出身,前文已详细分析,不再赘述,而晋西游击队的成分也相去不远,除了山西省委调去的一些党员,其主力是被称为“土客”的一支武装力量。所谓“土客”,即活动于秦、晋黄河两岸,以走私、贩运鸦片为职业的武装组织。其成分主要是一些铤而走险的农民以及无正当职业的“流民”(多是陕北人),一般聚集起少则数十人,多则上百人的队伍。当时在晋西活动比较著名的“土客”首领有师储杰(即第一支队长)、师治贵、杨琪、杨鼎、肖永胜等。阎红彦在晋西发展游击队的时候,就与“土客”武装取得了联系,但是“土客”武装颇难管理,常常违反游击队的纪律,动辄威胁要脱离革命队伍。即使阎与“土客”约法三章(服从游击队队委的领导、不抢穷人东西、不奸污妇女),仍然很难对其行为进行有效的约束。(45)梁金保:《黄河武装土客与晋西红军游击队》,《党史文汇》2010年第12期。

即使在“同盟军”成立后,土匪、“土客”的不良习惯一时仍很难纠正过来。其中一大问题就是滥用鸦片。当时,种植鸦片在陕西是一种普遍的社会现象,这些底层的社会边缘力量,更容易沾染吸食鸦片的恶习。刘志丹领导游击队活动的时候,队伍内部使用鸦片就颇为频繁。一次,刘志丹把30两烟土和100块银元交给曹力如作为保安县地下党的经费,烟土在陕西几乎可以和黄金一样作为流通货币。而刘在收编土匪武装的时候,也常常派人拿烟土送礼,因为烟土在土匪中是相当流行的商品。至于阎红彦带来的“土客”武装,更是以贩卖鸦片为生,几乎人手一枝大烟枪。陕西省委的内部报告说,第二大队(即南梁游击队)“有洋烟灯八十余架”,“这一些分子有了洋烟,共产、红军什么都好,但洋烟瘾发了胡弄一阵,零碎在民间,私取物件等事还不断发生。”(46)《陕甘游击队材料之六(二月十二日至三月二十日)》(1932年4月27日),《陕西革命历史文件汇集 1932年(1)》,第118—119页。抢劫财物,奸淫妇女的事情亦时有耳闻。即使在省委介入整编之后,游击队的纪律仍没有明显改观。

省委批评游击队的另一个严重问题是“极端民主化”。报告指出,游击队所到之处,在外界还改变不了“好土匪”的形象,民众只知道是“刘大人”“谢大人”的部队,不知道是党领导的红军。一些研究者强调这是因为刘志丹在游击队中实行了民主管理,则显然对刘利用帮会、土匪文化的革命策略未有深解,而一味拔高。异性兄弟结拜、讲义气,是土匪、帮会及其他江湖人士的一般做法,刘志丹为了动员这些社会边缘力量,尊重他们的习惯,从而身体力行(如刘加入了哥老会),久而久之,在队伍中间便造成了一种人人平等,无上下等级的“风气”。阎红彦观察到,队伍内无官兵的区别,士兵亲切地称呼“老刘”“老谢”;无分工的区别,没有专职的炊事员、饲养员、警卫员,大家轮流做饭、喂马、站岗;战利品的分配、指挥员的去留,皆决定于“士兵委员会”,士兵人人都有投票权。(47)阎红彦:《回忆陕甘高原早期的革命武装斗争》,《回忆刘志丹与谢子长》,第17—18页。这种“极端民主化”的风气,显然是刘多年从事帮会、土匪动员而逐渐形成的习惯,在游击队斗争的早期甚至有一定的积极意义。如在晋西、南梁游击队合并之初,为了消除晋、陕的畛域之见,以拜把子的方式,按年龄结成师储杰、杨琪、杨重远、谢子长、刘宝堂、刘志丹、马云泽、阎红彦的“八大兄弟”,暂时解决了队伍内部的团结问题。(48)马云泽的回忆,见《红二十六军与陕甘边苏区》下,第574页;另一种说法,是结为了“十八兄弟”,见《西北革命根据地史》,第119—120页。但这种旧式“结义”的方式,建立在个人效忠、地域效忠之上,难怪民众误会为“刘大人”“谢大人”的部队,梁山好汉式的“好土匪”,而与打出红旗、建立红军,确实还有不少的差距。

“同盟军”领导层的主要人物是荣子卿、谢子长、阎红彦和刘志丹。荣子卿代表陕西省委的指示,要求加强党对军队的绝对领导,对于队伍中存在的土匪习气、“极端民主化”的作风非常不满,而希望大力改造,但荣氏毕竟是一介书生,在军中缺乏基础。谢子长、阎红彦和刘志丹三人都曾积极参加兵运工作,并有一起共事的经历,本该对“地方军事化”的策略深表赞同。阎红彦虽然身为晋西游击队的队长,但由于客居他乡,对军中事务甚少发表意见。因此,刘、谢的意见就成为游击队的主导。尤其谢子长既有军队中的威望,此时又基本赞同省委的决策,因此,刘、谢原先在“地方军事化”策略上的联盟逐渐出现了裂痕,双方的分歧也越来明显。

刘、谢的分歧主要在三个方面。首先,在哪里建立根据地?刘志丹坚持在桥山北段的保安、庆阳、合水、甘泉一带,那里敌人统治薄弱,又有群众斗争的基础,而谢子长、荣子卿则坚持应该向渭北一带发展,那里有强大的党组织和农民武装,游击队应寻求与之会合。其次,如何整顿军队?谢子长认为队伍内部成分复杂,土匪流氓、帮会“土客”的恶习严重影响了队伍的战斗力,因此应痛下决心,该缴械的缴械,该解散的解散,该枪毙的枪毙,而刘志丹则主张循序渐进,以教育、改造为主,实在难以改造的再个别处理。最后,部队要不要发饷?谢子长提出,为了便于扩充兵源,不论官兵应一律发给20个银元的军饷,而刘志丹则鉴于部队以打土豪为筹款的主要来源,经费缺乏保障,官兵发饷不符合队伍的现状。(49)刘景范的回忆,见《红二十六军与陕甘边苏区》上,第315—316页。谢子长的看法基本上和省委指示保持了一致,无论是向渭北发展、军队改造,还是官兵发饷,都是为了迅速地实现红军的“正规化”和“标准化”,早日打出红旗,而刘志丹则更加看重队伍的稳定,尊重队伍中土匪、帮会、“土客”等社会边缘势力的“亚文化”,要求循序渐进地实现向红军的过渡。刘的兵运经历,使其深受陕甘“地方军事化”格局的影响,而谢子长、荣子卿则代表省委的指示,作为游击队的“外来者”揭示地方军事化的弊端,要求大刀阔斧地“改造”游击队。

内部分歧的激烈化最终酿成“三嘉原事件”。在柴桥子整编打出“反帝同盟军”的旗号后,队伍转移到了三嘉原驻扎,临近新年,赵连璧率领一队人马抢了永和集,弄来一些烟土和布匹。这引起了谢子长的强烈不满,于是连夜召集支队以上干部,讨论纪律问题,参加者荣子卿、杨重远、阎红彦、白锡林、雷恩俊等人,未通知师储杰和刘志丹。第二天,在一处麦场上,谢先讲话,然后白锡林(原来是晋西游击队的中队长)开枪打死了赵连璧,并命令第二支队缴枪,刘志丹没有反抗,命第二支队交出武器。师储杰害怕“土客”出身的部下也被缴枪,与马风银等密谋“哗变”,然后押着程玉清、雷恩俊,率领一部分“土客”出身的手下,仓皇逃离了军队。(50)根据雷恩俊、杨培盛、梁怀德等人回忆,见《红二十六军与陕甘边苏区》上,第339—342页。赵连璧与刘志丹出生入死,赵的死显然对刘打击非常大,但在处理二支队的个别人以及缴枪之后,其大部分还是留在了游击队中,而一支队在“土客”出身的势力基本被排除后,就只剩阎红彦领导的原来山西省委的部分干部。“三嘉原事件”以激烈的方式,将队伍内的土匪、“土客”势力清除出去,在陕西省委看来,虽然有些残酷,但也是不得已而为之。(51)20世纪80年代,党史学界对此事件的评价是,“按照党的建军原则进行整顿是必要的。但是,在一般情况下,采取一部分人缴另一部分人枪的办法,特别是在刘、谢两位主要领导人没有取得一致意见的情况下,采取缴枪的办法,甚至还打死了人,不论是谁的决定,都是不对的,更不能说是完全正确的。好在这支队伍中许多同志以大局为重,始终坚持革命,为西北革命和红军的发展,作出了重要贡献。”《中央同意冯文彬、宋时轮同志关于西北红军历史问题座谈会的报告》,《党史资料征集通讯》1986年第7期,第4页。

至此,省委认为组建一支真正红军的条件成熟了。省委派军委书记李杰夫来到部队,要求立即打出红旗,进行游击战争,创造革命根据地。1932年2月12日,在三嘉原锦章村,李杰夫宣布省委决议,将“西北反帝同盟军”正式改名为“中国工农红军陕甘游击队”,由谢子长任总指挥,李杰夫任政委,杨重远任参谋长,全军共300余人,编为2个步兵大队、1个骑兵大队和1个警卫队。阎红彦、吴岱峰任一、二步兵大队长,张赫、高岗任政委,强龙光、杨琪任骑兵队正、副队长,白锡林、胡廷俊任警卫队队长、政委。(52)《陕甘边革命根据地综述》,中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室编:《陕甘边革命根据地》,中共党史出版社1997年版,第5页;任愚公:《红二十六军的创建和发展》,《红二十六军与陕甘边苏区》上,第17—18页。这个名单基本上是省委派来的同志,加上原晋西游击队的部分成员,而刘志丹的原第二支队被分散编入四个支队,刘志丹也不在军队中担任任何重要职位。因此,虽然前期对陕甘红军的组建贡献很大,但是“陕甘游击队”的成立却是刘志丹被“边缘化”后的产物。但是,“陕甘游击队”的成立也只是一个开始,刘志丹所代表的游击策略与陕西省委的指示,仍然在以后的岁月里继续主导着西北革命的历史进程。

结语

刘志丹在陕甘红军的组建中起到了重要的作用。渭华起义失败后,刘将主要精力投入陕甘边界的兵运工作,出于对“地方军事化”社会结构的准确把握,刘主要在民团和地区军阀的军队中争取革命力量。然而,不论以和平选举或武力夺权的形式,攫取民团的权力,还是渗透入“地区军阀”,以发展军队和党的组织,刘的兵运工作都既得益于利用了“地方军事化”的权力缝隙,又受到不同层级“地方军事化”权力结构的制约。结果,他在民团的动员还算差强人意,而在地方军阀的兵运工作则基本是失败的。最终,刘志丹不得不依靠土匪、民团、饥民等社会边缘势力,组成一支实力微弱的游击队。既缺乏经费又缺乏坚强的党组织领导的情况下,勉力支撑,坚持着陕甘边界的游击斗争。

陕西省委在1931年底的强力介入,改变了游击队的不利局面。随着晋西游击队的到来,将两支队伍合并,成立一支红军的条件基本成熟。然而,鉴于游击队内部的土匪、“土客”势力的亚文化,“极端民主化”的风气,陕西省委认为打出红旗的时机尚未成熟,除非对游击队不符合党的组织与纪律的坏风气进行彻底的整顿。于是,在谢、荣为代表的省委意见和以刘志丹为代表的游击战略之间产生了极大的分歧,最终导致“三嘉原事件”的爆发。在“三嘉原事件”整顿了游击队的不良风气后,省委派来李杰夫督促成立红军。终于在省委指示的再三干预下,在刘志丹被边缘化的情况下,“中国工农红军陕甘游击队”正式成立了。而刘志丹建立在陕甘边界“地方军事化”之上的游击策略不得不暂时退居幕后。