妊娠期糖尿病SH2B1基因突变筛查及对产后糖代谢转归的影响研究

陈秋霞,汪洪林,黄赞怡,赵振东

(海南省妇女儿童医学中心,1.妇产科,2.检验科,海南 海口 570206)

妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus,GDM)是临床中较为常见的妊娠期间糖代谢异常,但不包括孕前已存糖尿病前期甚至糖尿病[1]。近年来随着我国人民生活方式和社会经济的发展和改变,我国GDM的临床发病率呈现明显增加趋势,该病对母儿健康安全造成严重威胁[2]。研究发现GDM会引起多种孕期或围产期并发症,且影响因素并不因妊娠终止而结束[3],患者可能出现产后代谢综合征、糖尿病、心血管疾病等多种疾病[4]。SH2衔接蛋白(SH2 adaptor protein,SH2B1)是体内重要的信号分子,在体内参与胰岛素、瘦素等多种生物活性物质的调控[5]。流行病学调查结果显示,血脂代谢与糖尿病的发生和发展关系密切,而肥胖、胰岛素抵抗、核苷酸多态性等因素均与SH2B1密切相关[6],但SH2B1与GDM的关系仍未见报道,因而本研究选择GDM患者作为研究对象,分析SH2B1基因突变的发生情况及研究基因突变对产后糖代谢转归的影响。

1资料与方法

1.1研究对象

选择2017年1月至12月期间海南省妇女儿童医学中心收治的36例GDM患者作为观察组,并选择40例糖耐量正常孕妇作为对照组。入选标准:①患者临床资料完整;②孕前无糖尿病病史;③分娩孕周39~42周;④肝肾功能检查资料完整,未合并器质性脏器疾病;⑤受试者对本研究知情并签署知情同意书。排除标准:①合并其他妊娠期合并症;②有慢性病疾病史;③免疫系统功能异常;④合并内分泌系统疾病;⑤临床或随访资料缺失,或主动申请退出本研究。观察组孕妇年龄24~38岁,平均(27.91±5.13)岁,分娩孕周39~41周,平均(39.89±1.32)周,产前身体质量指数(body mass index,BMI)25.93~28.84 kg/m2,平均(27.09±0.74)kg/m2,身高1.54~1.73m,平均(1.63±0.08)m,对照组孕妇年龄24~39岁,平均(27.58±4.85)岁,分娩孕周39~43周,平均(39.47±1.28)周,产前BMI 25.27~28.91 kg/m2,平均(27.13±0.65)kg/m2,身高1.51~1.75m,平均(1.63±0.09)m,两组受试者一般临床资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),分组合理,具有可比性。本研究经我院伦理委员会审议并批准,所有研究对象知情本研究并签署知情同意书。

1.2方法

所有受试者入组后采集空腹静脉血2mL,采用DNA快速抽提试剂盒提取基因组RNA,利用紫外分光光度计分析DNA纯度和浓度,要求紫外分光光度计的A260/A280≥1.8则判定为符合标准,置于-80℃冰箱中保存。使用Primer软件设计SH2B1基因引物,正向和反向引物序列分别为:5′-CTGAGCATGCGTAACTACGCTCGTGCATACGGTC-3′和5′-TCGTACTAAACGCAGCACCGATCA-3′。后采用PCR法扩增目标基因,后取10μL的PCR产物使用琼脂糖凝胶电泳分离基因,并交由南京金斯瑞生物科技有限公司完成测序。对GDM患者随访3年,收集一般病历资料以及糖、脂代谢等实验室检查指标,包括空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)、空腹胰岛素(fasting insulin,FINS)、葡萄糖耐量试验(glucose challenge test,GCT)、总胆固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)、瘦素(leptin)。记录产后3年2型糖尿病(type 2 diabetes,T2DM)的逐年发病率,发生T2DM记为不良预后,未发生则计为预后良好。

1.3统计学方法

2 结果

2.1 SH2B1基因突变检测结果

观察组患者SH2B1基因突变率为27.78%(10/36),对照组参与者SH2B1基因突变率为10.00%(4/40),观察组患者SH2B1基因突变率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组参与者SH2B1基因突变检测结果比较[n(%)]

2.2 GDM患者SH2B1基因突变组与未突变组患者生化指标检测结果

将GDM患者根据SH2B1基因是否突变分为突变组(n=10)和未突变组(n=26),比较两组患者的生化指标检测结果。SH2B1基因突变的GDM患者FPG、TG水平显著高于未突变组,而Leptin水平显著低于未突变组,差异均存统计学意义(均P<0.05),但两组患者GCT、TC、HDL-C、LDL-C、FINS水平比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表2 GDM患者SH2B1基因突变组与未突变组生化指标检测结果比较

2.3不同产后转归GDM患者基因突变调查结果

GDM患者不良预后组SH2B1基因突变率为62.50%,预后良好为17.86%,不良预后组SH2B1基因突变率显著高于预后良好组(P<0.05),见表3。

表3 不同产后转归GDM患者基因突变率比较[n(%)]

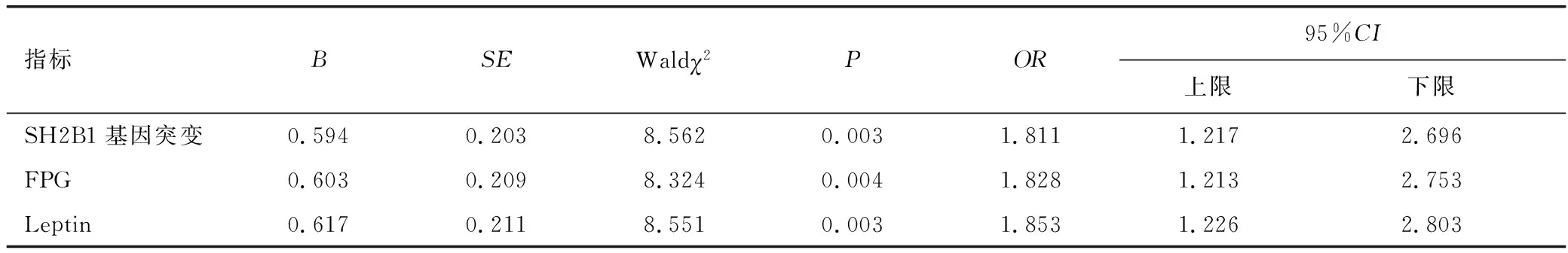

2.4影响GDM患者产后转归多因素分析结果

SH2B1基因突变、FPG和Leptin是影响GDM患者产后T2DM发生的危险因素(均P<0.05),见表4。

表4 影响GDM患者产后转归多因素分析结果

3讨论

3.1 SH2B1蛋白对GDM患者的影响

SH2B1蛋白是定位于人染色体16p11.2基因的重要蛋白,其转录子3’-端经剪切后可出现不同亚型,编码蛋白分别有756、670、682 及724共3种氨基酸残疾,分别以α、β、γ、δ表示[7]。有研究指出,在外周组织和中枢神经系统组织中SH2B1蛋白广泛表达[8]。此外,有学者研究发现,SH2B1还可在体内扮演衔接蛋白的角色,与胰岛素受体、Janus激酶2、胰岛素受体底物等活性物质结合,参与体内胰岛素、瘦素等多种细胞因子和激素信号传导[9]。本研究结果显示,在GDM患者人群中SH2B1蛋白突变患者与未突变患者血中瘦素水平存显著性差异(P<0.05),提示SH2B1蛋白可能参与GDM患者体内的能量代谢过程。

既往研究结果显示,GDM患者极易出现早产和巨大儿、妊娠高血压、新生儿低血糖、新生儿窒息等,且可能导致孕妇本人及子女出现肥胖、T2DM等疾病[10]。大量临床研究追踪结果显示,GDM患者多伴随严重的血脂代谢异常,可能造成母婴预后不良,并导致远期不良结局的发生,而脂蛋白水平的异常波动是血脂代谢紊乱的重要指标[11]。因而本研究对SH2B1基因突变组与未突变组患者包括TC、TG、LDL-C 及HDL-C等在内的生化指标进行检测,结果显示SH2B1基因突变组GDM患者FPG、TG水平显著高于未突变组,而Leptin水平显著低于未突变组(P<0.05),表明SH2B1基因突变会加重患者体内血脂代谢异常,可能引起患者病情加重。

3.2 SH2B1基因突变对GDM患者临床转归的影响

SH2B1能够有效缓解胰岛素受体底物去磷酸化和胰岛素受体酪氨酸的磷酸化,参与诱导的Janus激酶2活化,激活体内生长激素[12]。且体内实验研究结果表明Leptin、胰岛素的合成释放、血脂血糖代谢以及肥胖等均受到SH2B1蛋白的调控[13]。国外有研究结果显示,基因型为GA+AA 型SH2B1蛋白患者TG、BMI、稳态模型胰岛素抵抗指数(homeostasis model insulin resistance index,HOMA-IR)均低于GG型,且GDM患者病情与SH2B1基因型密切相关[14]。

目前针对GDM易感性与SH2B1基因多态性的相关研究较少,并未见相关报道。本研究分析GDM患者临床转归与SH2B1基因多态性关系时发现,GDM患者不良预后组SH2B1基因突变率为62.50%,预后良好为17.86%,不良预后组SH2B1基因突变率显著高于预后良好组(P<0.05),进一步的多因素Logistic回归模型分析结果显示SH2B1基因突变、FPG和Leptin是影响GDM患者产后T2DM发生的危险因素(P<0.05)。分析其原因可能与SH2B1基因突变后会加重患者体内血脂、血糖等代谢紊乱,引起患者病情加重,升高患者出现胰岛素抵抗的危险因素有关。因此,临床上应对GDM孕妇SH2B1基因型、血糖和Leptin水平进行检测,若出现SH2B1基因突变、FGB持续升高和Leptin水平异常患者则应予以重视,产后并坚持定期随访,尽可能及时采取合理方案进行干预,以改善患者临床转归。

综上所述,SH2B1基因突变与产后糖代谢转归情况密切关联,是影响患者发生T2DM的危险因素。但本研究受制于地域限制,临床样本数不足,整体代表性不强,后续需开展更大范围的调查研究,分析SH2B1基因在GDM患者发病、临床转归等的影响机制,为临床应用提供依据。