几件馆藏泥菩萨造像的保护修复

王永乐

摘 要:内蒙古博物院院藏几件泥菩萨像发生严重病变,急需保护修复。我们对其进行前期调查并制定了修复方案,随后对这批文物进行保护修复,修复方案科学合理,完全遵循各项文物保护原则,修复后文物安全稳定,达到了良好的修复效果。

关键词:泥塑;保护修复

0 前言

泥塑文物是我国物质文化遗产的重要组成部分,其一般保藏于石窟或者古代建筑之中。基于制作工艺和材质的不同,泥塑类文物品类多样。由于环境因素,我国北方地区留存下丰富的泥塑文物①。内蒙古地区由于气候干燥,利于泥塑类文物的保存,有着较多的泥塑文物资源。内蒙古博物院发现一批院藏泥塑文物发生了严重病变,随即组织文物保护工作人员对其进行了前期调查、修复方案制定、方案论证等程序,找出了合理的修复技术路线,随后按照既定方案对其实施了保护修复。

1 前期调查

1.1 保存环境

内蒙古博物院位于内蒙古呼和浩特市,呼和浩特市属典型的蒙古高原大陆性气候,四季气候变化明显,年温差、日温差均较大。春季干燥多风,冷暖变化剧烈;夏季短暂、炎热、少雨;秋季降温迅速,常有霜冻;冬季漫长、严寒、少雪。年平均气温仅4摄氏度左右,最冷月气温-12.7~-16.1摄氏度,最热月平均气温17~22.9摄氏度。平均年温度差为34.4~35.7摄氏度,平均日温度差为13.5~13.7摄氏度;极端最高气温为38.5摄氏度,最低气温为-41.5摄氏度。

泥菩萨像保藏于内蒙古博物院的文物库房。内蒙古博物院有10个恒温恒湿库房,遗憾的是泥菩萨像所在的文物库房不在其列,故其周围环境受室外环境影响较大。根据我们之前的监测数据,未受实时监控的文物库房的温度变化较大,相对湿度的变化范围也未能达到小于5%的要求。并且在未对文物库房进行升级改造之前其存在漏水、密封不严等情况,并且出现过鼠、虫和其他微生物,很可能致使一些脆弱文物发生病变。

1.2 病害调查

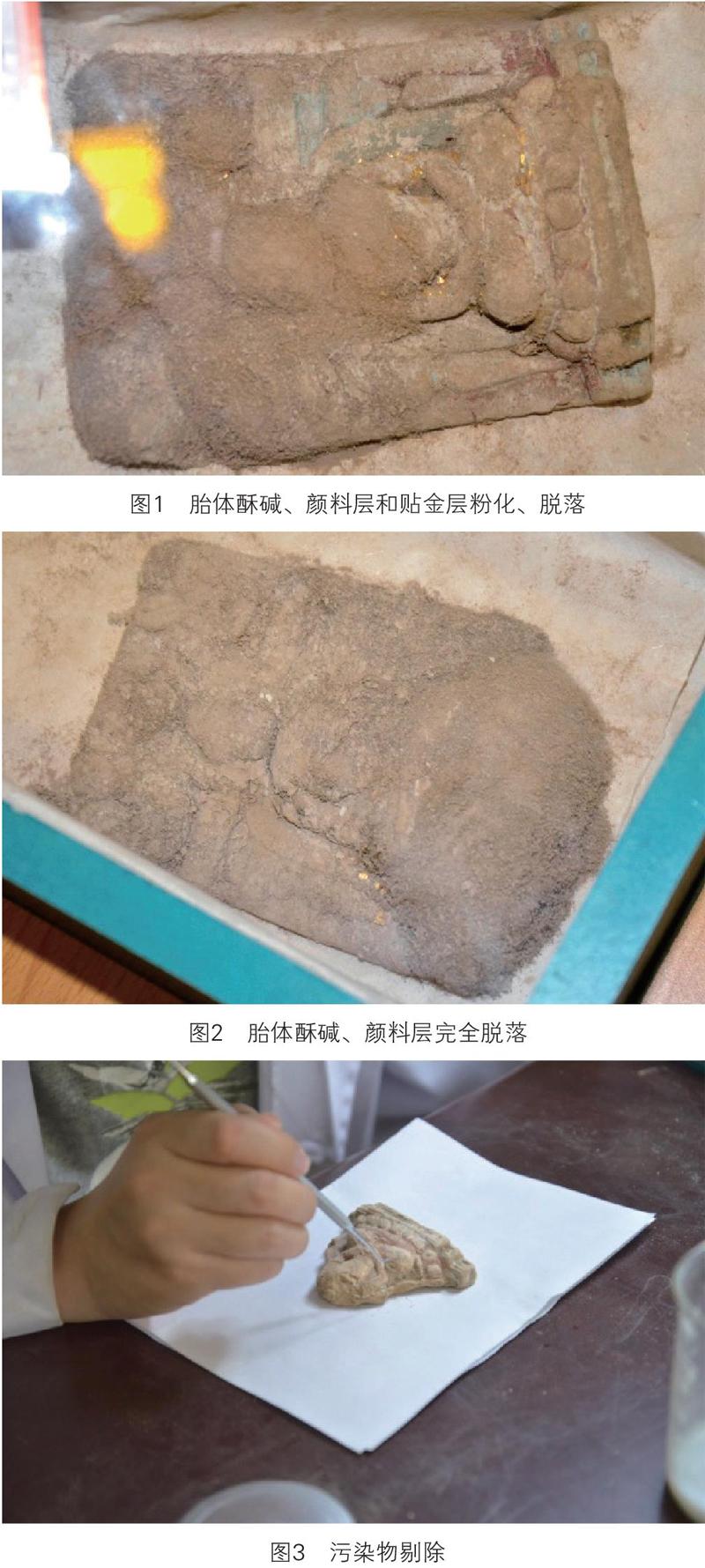

泥菩萨像现存病害有:彩绘表面污染,主要为泥渍、水渍、盐渍和灰尘等;颜料层粉化、脱落;贴金层脱落;泥塑胎体严重酥碱;胎体残缺、断裂、微生物病害等。最严重的病害为泥塑胎体酥碱,进而引发颜料层和贴金层发生一系列病变,致使部分泥塑颜料层内容已经无法辨识。

1.3 制作工艺

这批泥塑为实心,背面平整,厚1~3厘米,长约10厘米,宽约5厘米。泥塑胎体为泥质,未见沙、白灰等添加物,为了增加泥塑的韧性,防止其开裂,在制作时往泥土里面添加了棉花,胎体之上有一层细泥层,细泥层之上不见白灰层(也可能是病变严重不易发现),可能直接在细泥层之上作画,颜料层之上某些部位有贴金。

1.4 病变机理分析

针对以上病害,结合制作工艺对其病害形成机理做一简要推测。这批泥塑的胎体为泥质,在制作时里面添加了加筋材料—棉花。在泥塑的损坏原因中,湿度变化是产生泥塑酥碱的主要因素,泥塑本体的制作材料(泥土、加筋材料、矿物颜料等)对湿度均较为敏感,在湿度较高时,泥塑中的胶结材料和加筋材料等有机物容易滋生微生物,微生物会使这些有机物发生分解,使得泥塑强度降低,分解过程中会产生气体,进一步使泥塑膨胀、疏松,从而产生酥碱。而库房中的温度变化也是泥塑病害的诱因,温湿度变化会导致泥塑中的可溶岩溶解、结晶,这个过程多次发生后就会使泥塑胎体酥碱、膨胀、疏松成粉末状(图1、图2),文物原有型制基本消失。由于库房未改造前环境恶劣,我们怀疑文物内部也很可能发生过水的冻融作用,其进一步加剧了泥塑胎体的酥碱①。

2 泥菩萨像的保护修复

依据《中华人民共和国文物保护法》(2002年10月28日)和《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2003年5月13日通过)等相关法律法规以及各项文物保护修复原则,我们对这批泥塑做出了合理的修复方案并进行了论证。目前针对泥塑文物已经有比较丰富的保护技术经验。李最雄先生在他的《丝绸之路石窟壁畫彩塑保护》一书中系统全面地介绍了丝绸之路沿线的壁画彩塑类文物保护状况,论述了该类文物的材质工艺、稳定性、保存环境、病害研究、保护修复等内容②,给从事相关文物保护修复工作提供了重要支撑。

2.1 清理及清洗

对于泥塑表面的污染物我们选择了比较安全的机械剔除法(图3),即用竹签慢慢剔除,不好剔除的部位也可用棉签蘸取2A溶液(酒精与水混合液)进行浸润,待其软化后再进行剔除,这样做的目的是尽可能在剔除时不伤害颜料层。清理完成之后继续使用棉签蘸取2A溶液对部分污渍(如水渍和盐渍)进行清洗,清洗时要用棉签在文物表面滚动,切忌来回擦拭对文物造成破坏。

2.2 金箔回贴

发生病变后的泥塑文物仅有极少量的金箔残留,我们须对其进行回贴。因为考虑到文物之前可能遭受过微生物病害,因此在选择胶粘剂时我们放弃了一些传统的动物胶和植物胶,因为如明胶、皮胶、桃胶等胶粘接性能不稳定,且较易滋生微生物,进而再次对文物造成破坏。我们选用了5%的AC33水溶液对脱落的金箔进行了回贴处理,具体操作是用细毛笔和镊子将金箔粘贴到原来的位置。

2.3 加固

由于文物保存现状极差,文物本体已经部分或者全部酥碱,失去了机械支撑,无法用手拿起,必须对其进行加固。加固从正面和背面分两步进行,我们先要使其整体机械强度增加,需要对其胎体进行渗透加固(图4)。因此我们选择先从背面进行渗透加固,待其固化并具有一定机械强度之后再对其正面(颜料层)进行加固。选择先从背面加固还有一个原因,正面有颜料层和细泥层,质地相对致密,加固材料不能较好地渗透,并且多次渗透加固也会对颜料层造成一定负面影响。而背面胎体较为粗糙且疏松,胶粘剂能够快速渗透,亦能选用较高浓度胶粘剂对其加固。

从背面渗透加固时需要先将泥塑文物进行翻转,使其背面朝上,选用质地较软的硫酸纸覆盖在颜料层,然后放置一块与文物相同大小的棉花,再在其上放置一块纸板,然后拿起文物包装盒,一只手托住盒子底部,一只手轻轻压在纸板上,然后翻转180度,泥塑将背面朝上放置于纸板上。随后我们用毛笔蘸取浓度为5%的AC33溶液对其背面进行多次渗透加固,由于背面胎体极其疏松,AC33溶液渗透速度较快,在加固时需要控制胶的用量,防止胶料过多直接渗透到颜料层,并且施胶时要保证涂抹均匀。背面加固完毕,待其完全干燥后即可对其颜料层进行加固,这时可用手拿起泥塑缓慢翻转180度使其颜料层朝上,选用2%的AC33水溶液对其进行加固。加固时用毛笔摘取胶料后缓慢接触颜料层,待胶粘剂缓慢渗透,此过程要避免毛笔来回滑动对颜料层进行涂抹,因为颜料层极其脆弱,此类操作会使其遭受破坏。

2.4 粘接

完成上述修复工作之后,须对断裂部位进行粘接,部分断裂泥塑的断面已经遭到破坏,加之其质地为泥土,无法用胶粘剂对其直接进行粘接,所以针对此类泥塑文物我们选用20%AC33水溶液和黏土调制成糊状作为胶粘剂,用配制好的泥浆涂抹于粘接面(两面均需施胶)(图5),然后拼对(图6),并对其施加一点外力,保持约12小时,待胶料完全干燥后即可粘接牢固,然后对其粘接处进行作色处理,可以做到近看可识别、远看文物整体协调美观的效果。

3 结语

各类材质文物的修复方法都具有一定共性,通过近几年的研究及经验总结,每种质地的文物都有了一套科学有效的修复方法。但是具体到每件文物,其制作工艺、材质类别、病变类型和发展的程度、保存环境等都具有特殊性,因此要对某件文物制定修复方案需要具体情况具体分析。在修复该批文物之前对保护技术路线进行了细致探讨,结合文献资料,最终确立的保护修复方法科学合理,所选修复材料较为安全,且具有可逆性。通过修复有效遏制了文物病害的进一步发展,提高了其力学强度,使得这批文物得以长久保存。