小陶地震台钻孔体应变仪观测质量与映震能力分析

全建军 , 赖见深 , 陈珊桦 , 郑永通 , 陈美梅 , 林慧卿

(1.福建省地震局永安地震台, 福建 永安 366000; 2.福建省地震局东山地震台, 福建 邵武 354000;3.福建省地震局泉州地震台, 福建 泉州 364000; 4.福建省地震局龙岩地震台, 福建 龙岩 363000)

0 引言

地震是地壳长时间构造运动的生成物, 当地震孕育发展时, 地壳发生变形是最直接、 最密切的伴随现象, 大地出现变形是构造运动在地表的反应。 由于地震波的刺激, 地震发生过程中, 在观测点通过数字化前兆形变监测仪器, 能观测到倾斜、 应变及应力变化情况, 这就是形变波, 用以区分地震波[1]。 地震引起的共震形变波包含地震孕育以及发动过程中的多数信息, 利用这些同震信息能估算部分地震参数值, 通过共震形变波物理方面的深入研究, 能更好的了解短临地震前兆的动力学特点。

数字化体应变前兆观测使同震形变记录成为可能, 小陶台采用的是TJ-Ⅱ型钻孔体应变仪, 该仪器被用来监测地壳应变信息以及探索地球物理学与地球动力学。 钻孔体应变仪一般固定在深井中, 其通过专用的水泥当做耦合材料, 具备很好的运行平稳性以及监测准确性[2]。 它可以清楚地观测到固体潮汐改变, 也可观测到地震发生过程中地壳出现的形变, 尤其适用于监测固体潮汐以及地壳形变的持续改变, 可为研究地震发展过程中地壳形变改变方式收集资料, 也可为研究地球弹性变化给予关键参数依据[3]。 利用TJ-Ⅱ钻孔体应变仪对地球内部的形变变化实施高精准监测, 进而了解地壳前兆形变的长、 中、 短期、 临震与震后改变的时空排列和调整过程, 可为研究地震学与地区防灾项目的开展给予基础性分析资料。

在地震前兆异常探索尚未成熟的今天, 前兆观测设备同震与映震能力的探索已得到众多科研人员重视。 如陆明勇、 吕品姬、 关华、 焦成丽等[4-7], 均对形变监测设备的映震强弱做了深度分析, 特别是北京壳力研究所汇编的《应变仪同震变化研究分析报告》, 它组织全国钻孔应变观测站点, 对形变设备同震与映震强弱进行较完整的归纳和比较分析, 取得了显著效果。 本文对小陶台钻孔体应变仪自投入运行以来的观测资料进行研究; 统计分析所记录的地震, 总结出同震形变波形特征; 并通过震级与震中距关系、 最大震幅与震级关系两方面的研究, 量化评估小陶台钻孔体应变仪的映震能力, 可为形变台站场地监测效能以及仪器布设密度提供依据。

1 井孔概况及仪器安装

1.1 井孔概况

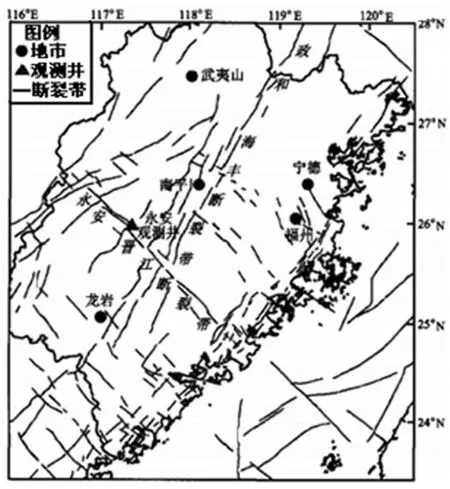

小陶台钻井孔台址位于永安市小陶镇第二中学内, 117.131°E, 25.729°N, 高程: 65 m, 东边是新华夏系政和—海丰断裂带, 西边是邵武—河源断裂带, 南北向各是NW 方向的弱一等断裂:永安—晋江以及九龙江断裂所控制(图1)。 井孔所处地表为第四系土层所覆盖, 厚度约10 m, 表现为软塑—可塑状态。 第四系覆盖层下分布地层主要岩性为花岗岩, 风化较弱, 岩石强度大、 结构致密、 岩石颗粒硬度大, 局部岩石硅化富含石英,具备强研磨性, 最高研磨性能达10 级。 钻井顶层岩土的能钻程度是Ⅰ至Ⅵ度, 下层能钻程度是Ⅸ至Ⅺ度。 小陶钻孔体应变观测井处在小陶中学西边10~12 m, 观测井南边200 m 位置有一小溪流过, 该溪流速缓慢且水位常年较低, 即使降雨频繁的4 至6 月, 也未看到溪流给小陶台形变监测带来影响。

图1 福建小陶台钻孔体应变所处地质断层分布图Fig.1 Geological fault distribution of the borehole body strain at Xiaotao Station

2 钻孔体应变仪观测资料质量分析

地震前兆观测中, 判断观测资料质量的关键依据主要有三点, 分别是完整性、 稳定性以及可靠性。 只有前兆资料达到相关监测规范标准后,该资料才具有真正的使用意义, 才可用来判断前兆资料的日常动态变化, 才可正确反映前兆监测点的受力状态。 因此, 对小陶台钻孔体应变仪前兆数据的完整性、 稳定性及可靠性进行分析, 非常有必要。

2.1 资料完整性分析

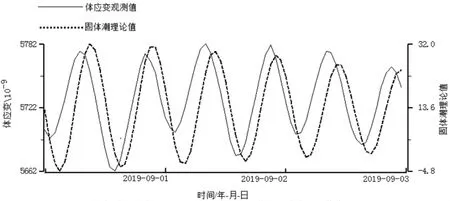

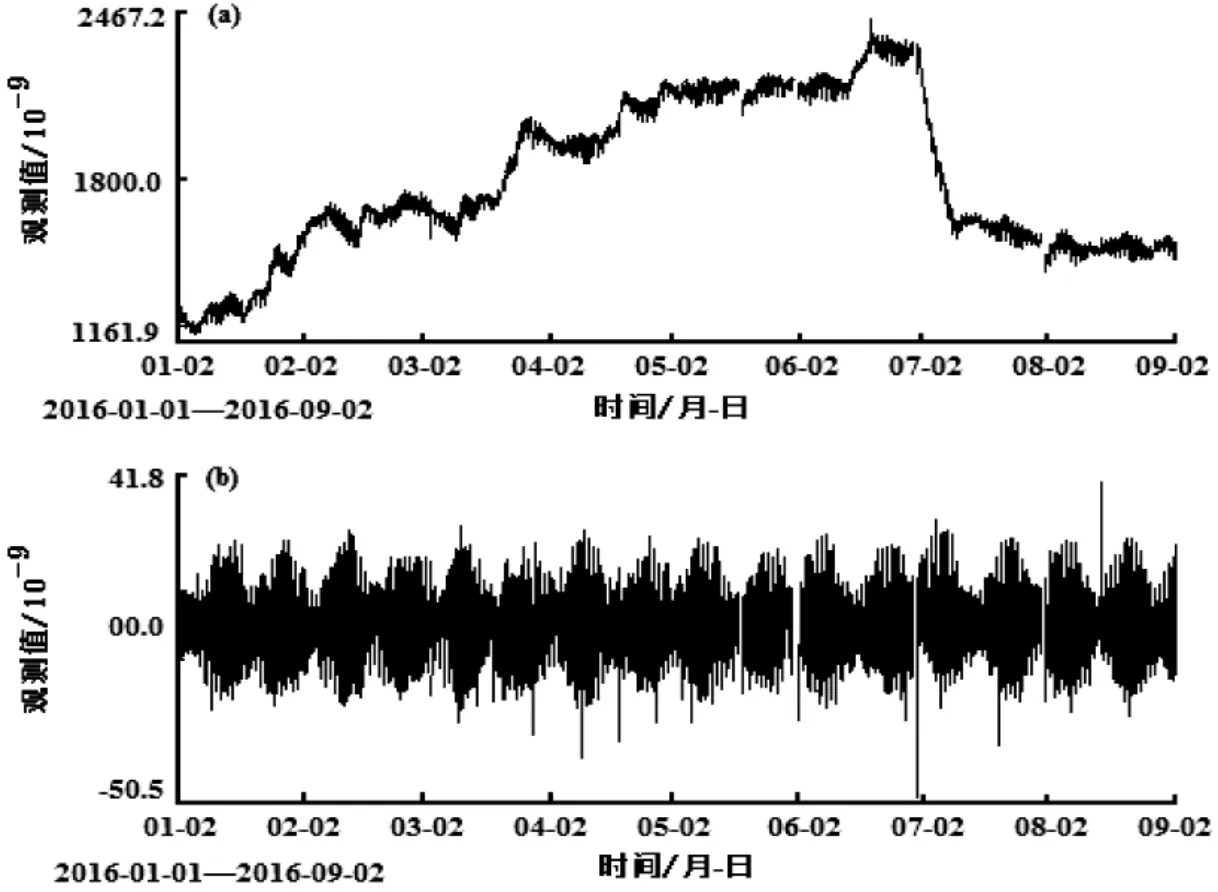

小陶地震台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪正式运行后,日观测曲线平滑无顿挫, 正式观测的15 d 时间里,未出现开阀情况。 观测仪器所监测的固体潮变化完整清晰, 日变化观测曲线所包含的噪声较小,每日的周期改变性较显著, 具备较好的规律特点,与理论固体潮表现形式拥有较高的同步性 (见图2)。 通过 (1)式, 对小陶台钻孔体应变仪 2016 年 1月至2020 年5 月观测资料的完整率进行统计计算, 其数据完整率达99.95%。

2.2 资料稳定性分析

通过观测数据的年变幅度与年零漂两个指标,可以对观测仪器的稳定性进行检测。 由于钻孔体应变仪的传感探头埋深较深, 而且加入的膨胀水泥已和井中的基岩耦合成一块。 所以从理论上分析, 仪器探头不会因地表温度改变而影响到年变形态, 正常年变幅度会位于一个波动较小且较稳定的范围之内[8]。 日常观测中, 判断监测设备和墩基是否具有较高稳定性, 一般是利用数据的年度零漂值, 如果观测设备的年度漂移较低, 墩基通常比较稳固, 而且具有较好的耦合性[9], 观测到的前兆资料准确性也较高。 图3 是小陶台钻孔体应变仪2016 年1 月至9 月的整点值变化曲线图, 从图3 可以看出小陶台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪观测值月潮汐形态清晰, 一阶差分去除趋势变化后, 大小潮清晰明显, 月变幅在100E-9以内, 趋于稳定。

图2 福建小陶台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪与固体潮理论值对比曲线图Fig.2 Comparison curve between theoretical values of TJ- II borehole body strain gauge and solid tide at Xiaotao station

图3 福建小陶台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪月整点值(a)及一阶差分曲线图(b)Fig.3 Monthly point value(a)and the first-order difference curve(b)of TJ-Ⅱ borehole body strain gauge at Xiaotao Station

2.3 观测资料可靠性分析

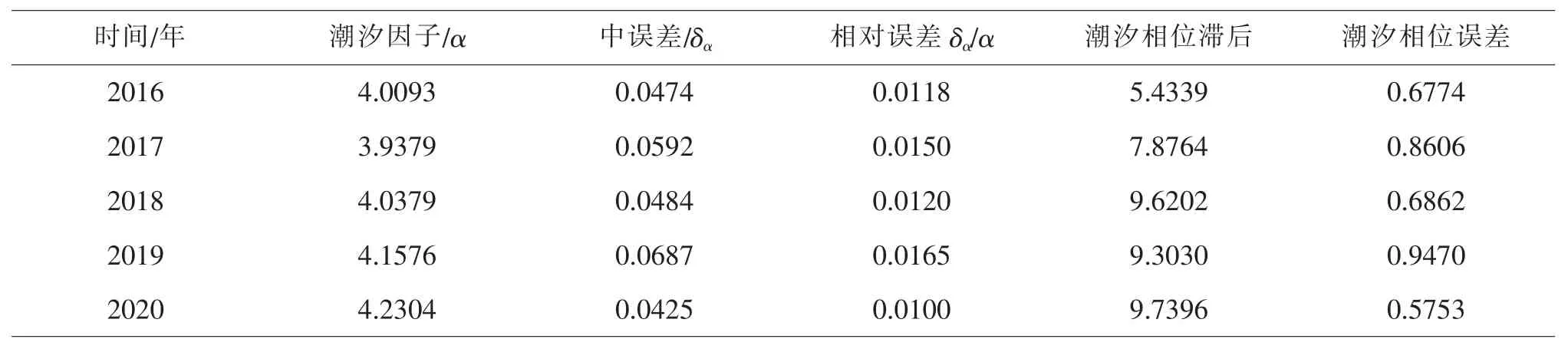

对固体潮汐形变进行分析、 检测观测仪器与观测资料的内在精度, 通常使用Venedikov 调和分析法[10]。 本文使用 Venedikov 调和分析法, 对小陶台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪 2016 年1 月至 2020 年 5 月的观测资料进行逐年分析, 并通过分析结果来追踪潮汐参数伴随时间的改变。 表1 列出了2016—2020 年按照年序列的潮汐参数, 可以看出小陶台观测资料满足形变学科提出的 α≥2.0 和 δα/α≤0.05 的内在精准度指标。

3 地震波记录及同震变化分析

地壳在长期构造运动中发生形变, 不断累积应力, 当应力超过岩石承受极限时, 发生断裂,并产生错动, 应力迅速释放形成构造地震。 因此,构造应力与断层滑动互成因果, 前者的超限促进后者加速, 后者反过来释放前者, 使地壳岩层受力重新达到平衡稳定。 TJ-Ⅱ型钻孔体应变仪不仅具有较好高频特性与耐振动性, 而且能将动态消息真实记录下, 它可以较好地感应到应力触发时产生的应变波动。 用钻孔体应变仪进行地壳形变动态记录时, 其具有较强的地震波记录能力, 相当于 “速度型” 无摆地震计[11]。 邱泽华等指出, 构造地震发生时, 有可能使一些在 “应力影” 区域内的断层释放应力后更趋于稳定, 也可能因 “应力触发” 作用造成另一些断层上的应力增大, 进而产生滑动。 因此, 近震体波传播会引起这些断层上测点的形变仪器瞬间振动[12], 在曲线上表现为直接上升、 下降或突跳, 称为阶跃; 而远距离地震面波传到测点时, 如果频率与钻孔体应变仪的自振频率相同则会引起共振, 就能记录到脉冲或地震震荡波形态的信号。

表1 小陶台钻孔体应变仪观测资料调和分析逐年统计表Table 1 Yearly statistics of harmonic analysis of borehole body strain data at Xiaotao Station

3.1 地震波记录情况

小陶地震台TJ-Ⅱ钻孔体应变仪自运行以来,从统计数据及仪器地震波形图上, 可看出映震能力较强, 多次记录下强远震发生时的明显同震响应过程, 具有显著振幅效应以及丰富的应变频率,它能很好地反映出每个大地震发生时导致的地下应变变化过程。

本文统计 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31日, 全球共发生7 级以上地震53 次, 主要分布在环太平洋板块及板块交界地区; 全国发生6 级以上地震22 次, 主要分布在青藏块体、 新疆和台湾地区; 华南地区未记录到5 级以上地震; 台湾地区发生5 级以上地震37 次。 震时小陶钻孔体应变仪共记录到271 次全球强震同震响应, 其中台湾发生的37 次5.0 级以上地震全部记录到; 对全球出现的7 级以上强震均能清楚地记录下地震波整个过程, 且地震波波形振幅较大, 波形较完整;对全国出现的6 级以上地震波也具有很好记录效果, 显示出较强的地震响应能力。

3.2 同震变化分析

地震分析预报时, 仅研究地震前的细微变化还不行, 首先应熟悉地震发生的本质, 尤其是地震同震响应, 这是探索地震本质的最关键数据[13]。小陶台钻孔体应变仪记录到的同震响应形态以脉冲波、 地震震荡波为主, 同时同震记录的各种地震波也十分丰富、 时间持久、 形态完整。 当最大振幅到达后, 后续应变振幅随时间推移而出现有规律衰减, 但各个地震的振幅存在不同, 部分呈现的是日变幅度的多倍, 也有部分被干扰覆盖而未呈现。 有些地震同震波形表现为单纯的压性或张性, 还有的表现为对称性, 这与地震发生地点有一定关系。 同震响应振幅的大小不仅和地震震级大小有关, 还与震中距紧密联系。 通常情况下,地震震级较大、 震中距较近, 那么同震振幅就比较大, 反之就越小; 但在震级相同情况下, 振幅与距离的关系还受其他因素影响。

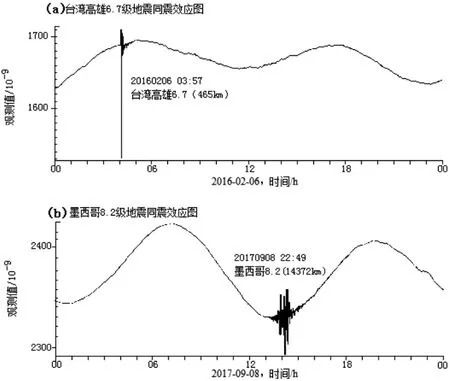

2016 年 02 月 06 日台湾高雄市(北纬 22.94°, 东经 120.54°, 震中距 465 km)发生了 6.7 级地震,小陶钻孔体应变仪清晰地记录到该震的地震波(图4a), 地震发生时刻 03 时 57 分, 地震波到达时刻04 时00 分, 高雄地震距离较近, 以快速变化为主, 变化形态为突降型, 下降幅度为 179.5×10-9;2017 年 9 月 8 日墨西哥 (北纬 15.05°, 西经 93.90°,震中距14 388 km)发生了8.2 级地震, 同样小陶钻孔体应变仪也清晰记录到该震的地震波(图4b),地震发生时刻12 时49 分, 地震波到达时刻13 时08 分, 墨西哥地震较远, 变化形态为震荡型, 地震波最大振幅为 58.8×10-9, 振荡持续时间 134 min。

邱泽华等曾指出, 观测点应力情况受震源处断层错动及测点构造稳定性的共同影响, 也就是如果测点构造较为稳定, 那么震源的应力释放不一定会使测点应力状态发生变化。 小陶台钻孔体应变仪同震波仅有两种形态: 近震、 小震为脉冲波, 远震、 强震为地震震荡波, 没有其他台站所观测到的阶跃变化, 这可能因为小陶井钻孔岩性致密, 无明显裂隙发育, 所处的政和-海丰断裂带近年构造活动也较为平静稳定, 所以测点地下应力场不易受影响而出现阶跃变化。

图4 小陶钻孔体应变仪记录台湾高雄6.7、墨西哥8.2 级地震的同震效应曲线Fig.4 Coseismic effect curve recorded by Xiaotao body strain gauge during Gaoxiong 6.7 and Mosco 8.2 earthquakes

4 同震响应分析

4.1 方法原理

我们所说的记震能力, 指观测仪器能够捕捉到的相同震中距条件下震级响应下限, 或各档震级中所能记录到对应的最远震中距。 从理论上来说, 相同震级, 震中距越小, 台站观测仪器能记录到同震响应概率越大; 而同等距离下, 观测仪器记录到同震变化的概率也随震级的增大而增大。

我们通过分析钻孔体应变仪的观测曲线, 整理出同震响应目录表, 并根据该目录表与同期实际地震事件进行对比, 使用震中距(D)和地震震级(MS)绘制出目标台站震级—震中距的对数关系图,设定直线:

可将台站观测到的震例与未观测到的地震事件, 在震级(MS)一震中距关系图中分隔开, 则可根据式(1) 推导出不同震级的响应震中距离。

4.2 资料选取原则

小陶台钻孔体应变仪正式观测于2016 年, 至今已积累大量典型震例。 本文统计的地震为2016—2020 年小陶台钻孔体应变仪记录到的地震,地震名称、 发震时刻、 震级、 经纬度均采用 “中国地震台网目录” 提供的参数。 震级统一采用面波震级MS, 没有使用面波震级MS的, 则通过下式进行相应转换:

首先, 统一将国家台网速报目录中的发震时间转换为北京时间(+8), 经纬度也按正负表示(东经、 北纬为正, 西经、 南纬为负), 震级使用 MS,统计国外 MS≥6 级; 国内 MS≥5 级; 福建省内四级以上的地震, 总计582 次地震, 其中有同震反映的271 次, 占总数的46.56%。

其次, 利用地心余纬度公式, 计算各个地震事件到小陶台(25.73°N, 117.13°E)的距离, 计算结果如表2:

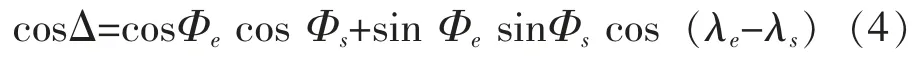

式(4)中, Δ 为台站震中距, λe为震中经度, λs为台站经度, Φe为震中地心余纬度, Φs为台站地心余纬度。 地心余纬度为

式(5)中, ψ 是地球中心纬度, 同地理纬度 φ 之间关系如下:

式(6)中, f 是地球的扁平率, 其 f=1/298.25≈0.003,如果忽略不计, 则 ψ=Φ, 即可将 ψ 近似看成 Φ",于是

式(7)、(8)中, Φe为震中地理纬度, Φs为台站地理纬度, 则

表2 小陶台钻孔体应变仪地震记录表Table 2 Earthquake catalog recorded by borehole body strain gauge at Xiaotao Station

若台站震中距Δ 用长度D 可表示为

式(10)中, R 是地球平均半径(6371 km), Δ 是震中距圆心角(弧度)。

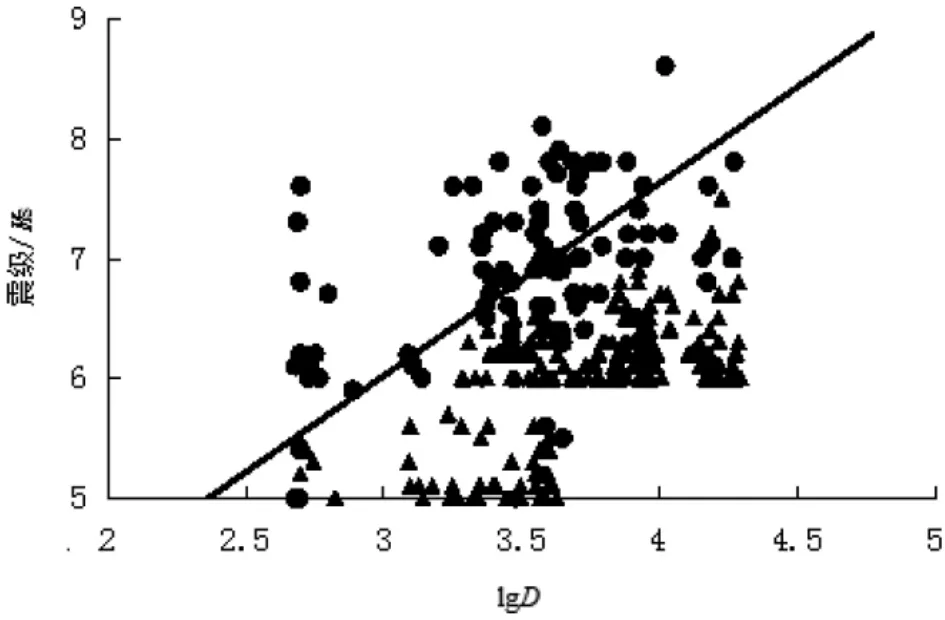

4.3 记震能力线

形变观测仪器对地震记震能力大小, 一般通过震级和震中距相关性来表示。 以同震变化的震中距对数lgD(以10 为底)为横坐标, 以地震MS震级为纵坐标, 绘制小陶台钻孔体应变仪记震能力图。由图5 可见, 有同震响应记录(黑色实心圆点)与没有同震响应记录(黑色实心三角)的地震分布显示在图中, 在分布图中可直观以一条直线分割圆点集中区与三角集中区。 直线上部分布基本为圆点, 即有同震响应记录点, 直线下部则基本为三角, 即无同震响应记录点, 其中震级5~6 级的响应地震分布震中距对数 2.70~3.11 (501~1288 km)范围内, 震级6~7 级的响应地震分布震中距对数3.09~3.63(1230~4265 km)范围内。

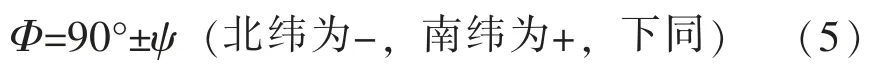

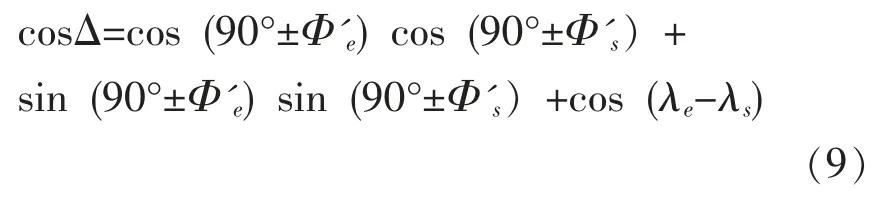

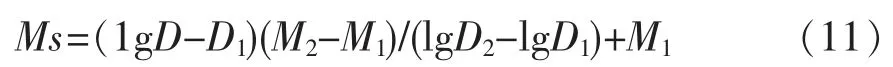

该直线即为小陶台钻孔体应变仪记震能力线,在直线上任取两点, 代入直线方程:

式(11)中, lgD1是首点横向坐标(即震中距对数),M1是首点纵向坐标 (即震级), lgD2是次点横向坐标(即震中距对数), M2是次点纵向坐标( 震级),可推导出小陶台钻孔体应变仪映震能力数学表达式为:

式(12)中 MS为震级, D 为震中距离。

由式(12)计算出小陶台钻孔体应变仪地震响应范围为: 震级 5.5 级、 震中距 480 km; 震级 6级、 震中距 984 km; 震级 7.0 级、 震中距 4130 km; 震级 7.5 级、 震中距 8472 km; 由于地球半径为6371 km, 所以7.5 级以上地震, 小陶台钻孔体应变仪基本就有映震反映, 该结果与图5 显示相符。

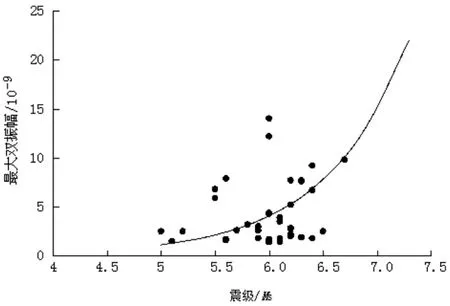

4.4 最大振幅和震级相关性

如果地震出现在相同位置, 我们可把它们的震中距当成一样, 分析最大振幅和震级二者之间的相关性。 本文选取2016 至2020 年日本发生的近海地震, 挑选了发震时刻、 同震波形清晰明显的地震, 除去外界影响较严重部分的观测资料,从而实现最大振幅的选取。 我们选择原则是震中距相似而震级各异, 将MS震级设成横向坐标, 将最大振幅设成纵向坐标, 拟合出小陶台钻孔体应变仪最大振幅与震级关系图(图6)。

图5 小陶台钻孔体应变仪记震能力线示意图Fig.5 Schematic diagram of seismic recording capacity line of borehole body strain gauge at Xiaotao Station

图6 小陶台钻孔体应变仪震级与最大振幅关系图Fig.6 The relationship between the magnitude and the maximum amplitude of borehole body strain gauge at Xiaotao Station

本文最大振幅与震级相关性分析采用的最大地震是6.7 级, 由图6 能发现, 统计资料大部分位于同一曲线附近。 如果地震超过6 级, 那么最高振幅将伴随地震震级增大而变大, 与指数关系相契合。 日本2016 年4 月16 日的7.3 级地震最大振幅为143×l0-9, 因震级和振幅太大, 本次统计予以舍弃。

钻孔体应变仪记录的地震震级同最大振幅基本呈幂指数相关性, 伴随地震震级增大, 最大振幅增长速率也提升。 从图6 可看出, 即使人工剔除偏差较大的地震, 可部分点依然非常离散, 从而得知震中距与最高振幅之间, 并非全部是反例关系。 通过相关分析可知, 形变观测仪器记录的最高振幅, 并非是地震波表现的最高振幅值。 由于钻孔体应变仪采样率不高, 为分钟值采样, 导致最高振幅会出现遗漏, 还有可能因为周期辨别不准或者错误, 导致地震最高振幅的记录出现较大偏离。

5 结论

(1)小陶台钻孔应变仪观测资料具有较高连续性与稳定性。 在日常观测中, 可记录到清晰、 完整的固体潮曲线, 并且潮汐因子 “内精度” 指标远超过形变台网规范要求, 可为预报分析、 研究所用。

(2)小陶台钻孔体应变仪记录到的同震响应形态主要有两类: 脉冲波、 地震波。 距离较远的大震面波发育, P 波也会存在部分记录, 波形特点大部分显示为: 曲线上下震动变化, 后期振幅慢慢变小并逐渐恢复至正常日变。 据有关科技文献记载, 钻孔体应变仪可采集到同震响应与震后曲线发生的阶跃变化, 但小陶台至今尚未采集到曲线出现阶跃的数据, 说明该测点构造较为稳定, 不易受到震源应力释放的影响。

(3)小陶台钻孔体应变仪观测时间长, 积累震例多, 大震响应率为46.56%, 地震响应范围为: 震级 5.5 级、 震中距 480 km; 震级 6 级、 震中距 984 km; 震级 7.0 级、 震中距 4130 km; 震级 7.5 级、震中距8472 km; 由于地球半径为6371 km, 所以7.5 级以上地震基本都有映震反映。

(4)钻孔体应变仪对同震应变信息的捕捉能力与响应形态较好, 干扰信息对其影响较小, 仅与地震震级、 震中距直接相关, 记震能力线与其他方法相比, 不仅能直观反映测点构造情况, 也可量化显示钻孔体应变仪的映震能力。