“多功能生态海堤构架体系”技术应用实践

陈俊昂,王 帅,钟 兴,熊江玮

(广东省水利电力勘测设计研究院有限公司,广东 广州 510635)

1 概述

中国大陆岸线超过1.8万km,海堤的建设使海岸带防灾减灾能力得到很大提升,但基于防灾减灾单一功能建设的海堤一般存在工程化、界面生硬等问题,对海陆过渡带的动植物群落生境、生态廊道和生态缓冲带造成不利影响。随着社会对生态环境的重视,近年来我国已开展了生态海堤技术研究和实践,如《围填海工程海堤生态化建设标准》(T/CAOE1—2020)[1]、范航清[2-3]等,一般通过减缓边坡,滩涂植绿与消浪[4],营造生境和提高表面粗糙程度等技术手段实现,但众多的技术手段如何在海堤空间载体实现融合,尚有广阔的技术创新空间。国家重点研发计划水资源高效开发利用专项项目(2016YFC0402607)研发成果之一“多功能生态海堤构架体系”[5]技术,实现了防潮减灾、生态服务、景观营造、游憩构建等复合功能的系统融合,符合当前生态文明建设需求,为可推广的生态海堤技术之一,本文基于该新技术,结合实践案例分析与介绍,为生态海堤建设提供可借鉴的技术解决方案。

2 新技术原理与核心摘要

“多功能生态海堤架构体系”技术包括分带设防、堤顶后置,二道防浪系统,蓄浪平台,断面标高体系等创新要素组成,该技术原理与核心创新点如下。

1)分区设防:在确保海堤自身结构安全的前提下,根据景观带受损可承受的风险,确定景观带各分区的设防标准,利于形成富有层次的、开放的、亲水的滨水空间。

2)二道防浪:设置一道略高于设计潮位的防浪结构,风浪经此道防浪结构的消减,越浪水流由于惯性继续前流冲往第二道防浪结构时,其爬高将明显降低。若第一道防浪结构距离第二道防浪结构较远,也可出现越浪前流时因沿程损失而无法到达第二道防浪结构。因此,若采用二道防浪,将可明显降低堤顶标高。

3)蓄浪空间:由于风浪的第一道防浪结构越浪水体无法越过第二道防浪结构,第一道防浪结构的越浪水体将暂蓄于与第二道防浪结构之间的区域,使二道防浪结构之间的形成蓄浪空间。考虑到风浪的不连续性,若蓄浪空间标高高于设计潮位,暂蓄于蓄浪空间中的越浪,将能够利用风浪的间断时间,通过排水设施自排回海域中,避免越浪流入堤后城市排水系统,可减少城市排水系统的排水量。

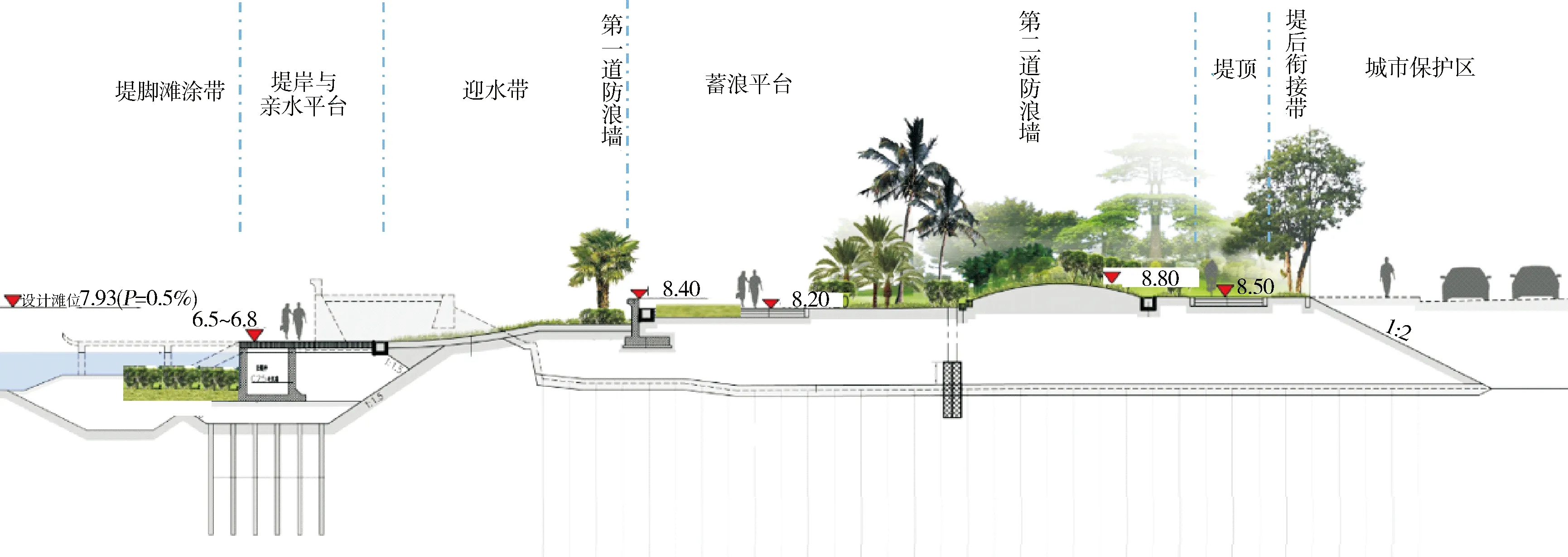

4)断面标高体系:多功能生态海堤断面中,为达到或形成分带设防、堤顶后置,二道防浪系统,蓄浪平台的架构特征,各部位标高的选取均有考究,按从低到高的次序,标高体系包括特征标高,其取值应进行研究(见图1所示)。

图1 多功能生态海堤构架体系技术剖面示意

3 应用实践

3.1 项目概况

南沙新区灵山岛尖南段海岸及滨海景观带建设工程[6]位于灵山岛尖南岸,工程内容包括按200年一遇的防洪(潮)标准达标改建1级[7-9]海堤长为 3.66 km,结合海岸布置的滨海景观带建设以及沿岸的水闸、泵站、码头等设施建设。灵山岛尖位于南沙新区明珠湾区起步区,是广东自贸区南沙片区的重要组成,处于粤港澳大湾区的几何中心,规划总用地面积约为 3.55 km2,城市功能定位为面向世界的粤港澳全面合作高端商务示范区。

项目地处深厚软土地区(淤泥层深约20~35 m),用地宽度为20~80 m,保护区原地面高程约为4.5~6.0 m,城市竖向规划地面高程约为6.5~8.5 m,200年一遇设计洪(潮)水位为7.93 m。鉴于项目所在区位的重要性及高端定位,要求项目建设与城市发展、生态保护协同,综合防洪(潮)、生态环境、城市景观、游憩休闲等功能,实现集合功能、集约用地。项目设计主题为岭南水岸、钻石水城,以具备前瞻性和现代性的景观规划,满足南沙新区“高端商贸、科技创新、优质生活”的世界先进水平功能定位。景观设计依据土地使用性质以及不同的使用人群,将项目分成3段,分别为生活社区段、码头段、商务办公区段,各分段各具特色,生活社区段营造岭南风格的生活滨水带,码头段营造现代都市风格的公共码头景观,商务区段强调空间绿色科技、现代都市概念的属性。

因传统工程化海堤建设技术难以达成上述目标,经比选论证,项目除码头段以外,采用了“多功能生态海堤架构体系”技术。

3.2 技术应用

项目设计通过场地条件、功能分析,结合保护区产业布局,通过合理拟定海堤各特征竖向标高,利用生态护坡技术,结合生态环境修复、城市景观营造、游憩系统构建,运用“多功能生态海堤架构体系”技术,形成各种丰富的海堤断面形式,其中3种典型断面如图2~4所示。其中断面一应用于现状旧堤岸可利用且场地宽度大于25 m的堤段,断面二应用于现状旧堤岸不可利用且场地宽度大于25 m的堤段,断面三应用于场地宽度小于25 m的堤段。海堤位于深厚淤泥地基上,主要采用塑料排水板进行排水固结的地基处理方式。

图2 多功能生态海堤典型断面一(多级台阶式断面)

图3 多功能生态海堤典型断面二(多级台阶与斜坡结合式断面)

图4 多功能生态海堤典型断面三(多级矮墙式断面)

各断面从临水侧至背水侧结构依次如下。

1)堤脚滩涂生态带:堤脚滩涂生态带宽约5 m,高程选取多年平均低高潮位,使堤脚平台在高潮时位于水下,低潮时出露,以营造与自然滩涂类似的生境,本项目结合潮汐特征取5.0~5.5 m。堤脚滩涂生态带利用原有抛石为基底,表层新增约0.5 m厚干砌石进行修坡,形成1:10的缓坡,以利于退潮时水体中的漂浮物退回水域中。面层铺设植生袋、土工蜂巢框格等生态技术进行生态修复与植绿。

2)堤岸及亲水平台:对于现状存在旧堤挡墙的堤段利用旧堤砌石挡墙进行改造,拆除上部结构降低旧挡墙高度,并在外侧新增混凝土护面进行修复形成新堤岸;对于现状无旧堤挡墙的堤段,新建沉箱结构形成堤岸。堤岸顶高程与亲水平台相同,取值接近多年平均高高潮位或年均受淹10~20次的高程,本项目结合潮汐特征取6.5~6.8 m。亲水平台宽约6 m,面层铺设条石,以抵御波浪袭击并为市民游憩提供舒适、美观的路面。

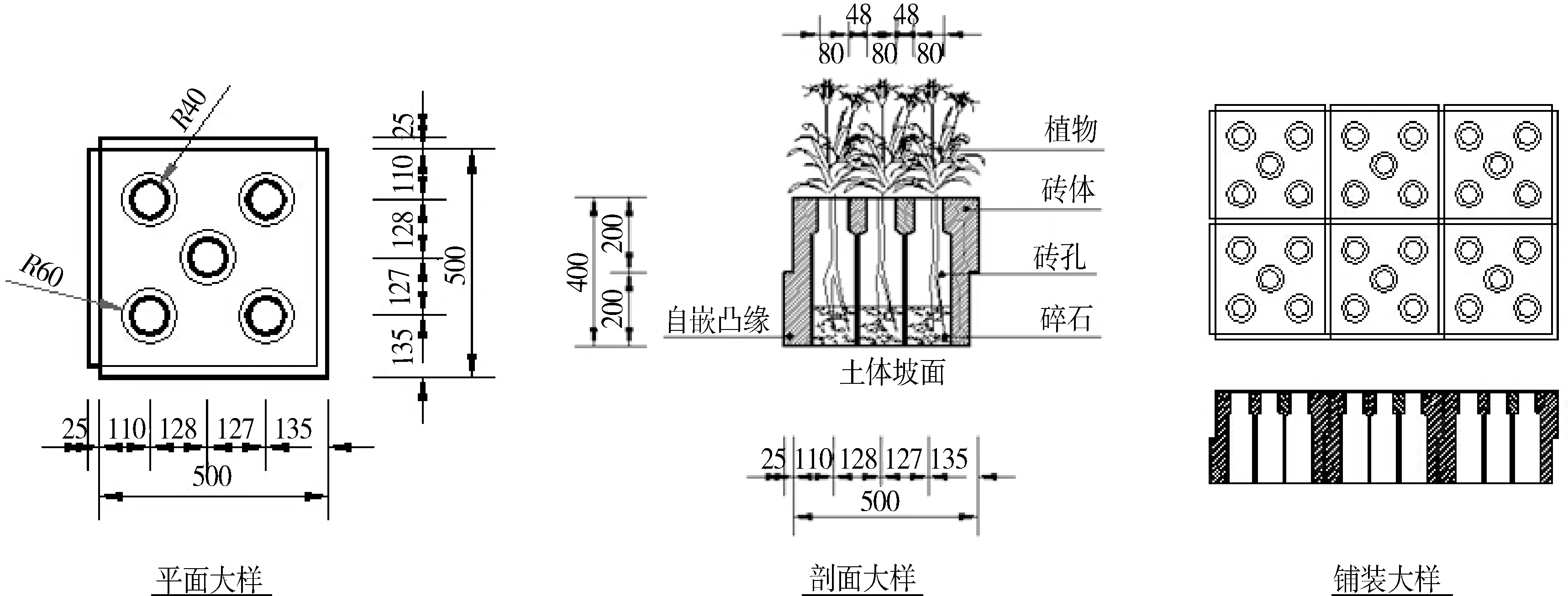

3)迎水带:迎水带结合用地条件,采用多级台阶式、缓坡式或矮墙式等结构,布置生态、景观、游憩[10]等设施。迎水带护坡材料采用在项目中首次运用的新技术“自嵌式瓶孔砖”[11],“自嵌式瓶孔砖”大样如图5,可采用混凝土或生态混凝土材料预制,自嵌式瓶孔砖有以下的6个特点:① 深窄的砖孔及缩颈的开口犹如瓶子,即使孔口上部水流紊动,也可在孔内形成静水区域,防止孔底土体受到风浪的淘刷而流失;② 自嵌式的设计可增强铺装后护坡的整体性,增强护坡的抗冲刷能力;③ 互嵌骑缝的结构可避免形成通缝,导致砖底土体从缝中流失;④ 孔内可种植植物,使护坡面得到绿化,砖孔也可成为海岸洞居动物的洞穴,改善护坡的生态性及景观性;⑤ 孔内下部可根据需要填充碎石作为反滤层,防止水位降落时的渗透破坏;⑥ 可机械化预制,适合工业化大批量生产,降低成本。

图5 自嵌式瓶孔砖示意

4)第一道“防浪墙”:第一道“防浪墙”位于迎水带顶部,高程为8.4 m,此处“防浪墙”为广义概念,结合生态景观需求,可采用花池、座凳、微地形等。

5)蓄浪平台:蓄浪平台位于第一道“防浪墙”后方,蓄浪平台用于收集第一道“防浪墙”的越浪,以便越浪自排回海域中,故蓄浪平台高程应高于设计潮位,本项目结合设计潮位情况,平台高程为8.2 m。平台最小宽度应满足越浪水流由于惯性继续前流冲往第二道“防浪墙”并越过第二道“防浪墙”的要求,本项目经风浪模型试验验证为8 m。平台中设有越浪收集系统与自排系统,利用风浪的间断时间,通过排水设施自排回海域中,避免越浪流入堤后城市排水系统,可减少城市排水系统的排水量。该平台可作为景观绿地或者活动平台,因该平台紧靠第一道“防浪墙”,越浪跌落时对平台有一定的冲刷,故作为绿地时,对坡面应采取合适的防冲刷措施,在本项目采用了抗冲植草垫植草。

6)第二道“防浪墙”:第二道“防浪墙”位于蓄浪平台后方,也为广义概念,结合生态景观需求,可采用花池、座凳、微地形等,顶部高程为8.80 m。

7)堤顶:堤顶结合城市慢行系统、跑步道设置,宽为5 m,高程为8.5 m。

8)堤后衔接带:堤后带位于堤顶与城市保护区之间,采用缓坡绿化过渡衔接。

本案例中,堤脚滩涂生态带、堤岸及亲水平台、迎水带构成了“多功能生态海堤架构体系”中的第一景观带,该景观带遭遇设计洪(潮)水位时为可淹没分区,表面分别采用能经受对应风浪侵蚀程度的结构,并种植能经受对应风浪侵蚀和海水浸泡程度的植物。第一道“防浪墙”、蓄浪平台构成了第二景观带,该景观带不被设计洪(潮)水位淹没,但处于风浪影响区。第二道“防浪墙”、堤顶、堤后衔接带构成了第三景观带,该带已达设计标准的安全区域。

上述各部位特征高程的拟定过程可参考文献[12]。通过合理拟定各部位的特征高程,有利于形成富有层次的、开放的、亲水的滨水空间,同时也有利于海堤的消浪效果。

在本实践案例中尚发现在同等条件下(如宽度、堤前水深、风浪强度、第一道防浪墙高度等),多级台阶式断面比多级台阶与斜坡结合式断面的消浪效果更优,在本案例中减少约23%的越浪量。蓄浪平台所需宽度与第一道防浪墙顶高程呈反向关系,与风浪强度呈正向关系。但因采用本技术时堤防断面复杂,目前尚无针对该复杂断面的风浪计算公式,应用该技术时宜采用物理模型进行验证。

3.3 应用效果

项目应用“多功能生态海堤架构体系”技术,解决了以下技术难题:一是解决了海堤“围城”问题,采用该技术较常规海堤降低堤顶(或防浪墙墙顶)高程约1.5 m,使堤顶高程接近保护区地面高程,避免海堤“围城”;二是解决了海堤迎水坡防护结构与生态、景观之间的矛盾;三是解决了滨水空间利用问题,可利用丰富的断面层次形成高品质的城市滨海空间,有利滨水空间与城市空间的相互融合。

工程基本建成时在2017年遭遇了台风“天鸽”、工在2018年遭遇了台风“山竹”,2次台风暴潮堤前实测水位分别为8.14 m及8.19 m,均高于设计水位(7.93 m),但得益于海堤的消浪及防浪体系,未发生海堤漫顶及破坏的现象,越浪顺畅自排未进入保护区,有效的保障了岛内安全(遭遇“山竹”时实景如图6)。目前项目区生态良好、景观优美、游憩设施多样,已成为南沙乃至广州对外宣传的新名片之一,成为当地或周边市民休憩的目的地之一。

4 结语

“多功能生态海堤构架体系”技术通过对海堤断面标高体系的分析,结合多功能需求,采用分带设防、堤顶后置的理念,布设二道防浪系统,有效降低海堤堤顶高程,在海堤空间载体实现了防潮减灾、生态服务、景观营造、游憩构建等复合功能的系统融合。在灵山岛尖项目中结合城市定位、场地条件等因素,因地制宜的拟定断面形式和特征高程,实践效果良好,符合当前生态文明建设需求,为可推广的生态海堤技术之一。

图6 遭遇台风“山竹”时实景与日常对比示意