基于共同缔造理念下的类型化农村住宅设计

——以山东省郓城县后彭庄村为例

刘建军,封 利

(1.山东建筑大学 建筑城规学院,济南 250101;2.山东省建筑设计研究院有限公司,济南 250001)

为践行习总书记打造“乡村振兴齐鲁样板”的要求,山东省于2018年7月10日发布了《山东省美丽村居建设“四一三”行动推进方案》,确立“政府主导、村民主体、市场参与”的原则,提出打造胶东、鲁中、鲁西南、鲁西北4大风貌区,彰显“鲁派民居”新范式的要求.其中农村住宅建设是“美丽村居”的重点之一.

目前传统的农村人居环境建设,大多由政府和开发商共同主导,为追求所谓“政绩工程”和经济效益,往往存在缺乏深入调研、户型设计僵化、村民满意度低等一系列问题.因此郓城县后彭庄村在美丽村居建设中引入了“共同缔造”的理念:由村民代表、地方政府、设计师共同组成建设委员会,全程参与设计建设.本文以乡村农宅调研为基础,以美丽村居建设工程为例,针对当地农宅问题,结合地方发展诉求和村民自身需求,探索在共同缔造的语境下的农宅类型化设计策略和建设方法.

1 设计前期

1.1 村庄农宅调研

人居环境共同缔造首先要了解村庄的基本情况及村民自身需求.为此采取了现场勘查、问卷调查和入户访谈的形式.在村委会协助下,发放问卷80份,回收有效问卷72份,入户访谈22户.通过前期调研,发现了一些当前农宅存在的问题,了解了当地居民对未来新建农宅的要求.

后彭庄村位于郓城县东12 km、张营镇东南5 km处,是中国美丽休闲乡村和山东省生态文明村,也是山东省首批美丽村居建设示范村.全村辖626户,2474人,以彭姓、李姓为主.全村耕地2856亩(190.4 hm2),多已流转,全村现以大规模设施农业为主,村民人均纯收入12 000元/年.后彭庄村的交通较为便利,村内道路全部硬化,便于行车.村内设有污水处理系统、给排水系统等,基础设施较为完善.村内公共服务设施齐全,建有幼儿园和丽媛小学.

图1 后彭庄村现状鸟瞰

表1 后彭庄村农宅建设情况统计

村庄四面环绕赵王河,空间形态独特,整体布局自然有致.村内水塘棋布,流水交错,农田环绕,是难得的北方水乡(图1).

村庄现有建筑呈新旧混杂状态,沿街建筑质量较高.村中传统民居存量稀少,仅剩2座,为清末民初时期所建,以青砖、粉墙、灰瓦为主要建筑特征.村南部保留有一批建设年代在二十世纪五六十年代的建筑,多为土木结构,较为破败,鲜有人居;村中部多为房龄20年以上的砖混结构建筑,一、二层均有,质量相对较高;沿街沿路主要为近20年新建住宅,多为2层楼房,联排式、独立式皆有,建筑面积大、质量好.

村中现有建筑90%以上为砖混结构,面积在100~300 m2不等,沿街联排式和独立式混杂,层数多为2层.后彭庄村进行过数次大型整修活动,大部分建筑都统一刷白,沿街沿路设置花坛绿化.总体而言,后彭庄村农宅可代表当前我国北方较发达地区农村住宅的基本状况.

后彭庄农宅营建带有明显的时代印记,可按建成时间划分为3类,见表1.3类住宅的具体特征如表2所示.

表2 后彭庄村不同时期农宅主要特征

总体而言,随着时代的发展,后彭庄村农宅在建筑质量、平面布局等方面有较大的提升,但由于绝大部分房屋仍为村民自建,其间仍存在诸多问题.

1.2 调研中存在的问题

全村共有宅基地626处,本次选取了各时期具有代表性的建筑进行了详细调研,发现后彭庄村农宅目前存在以下问题.

1.2.1 宅基地超标严重

《山东省宅基地管理条例》规定平原地区的村庄,新建住宅宅基地面积每户不得超过200 m2;占用未利用土地或规定实施前已规划建设的不得超过264 m2.经调研发现,位于平原地区的后彭庄村中宅基地面积超过200 m2的在75%以上,超过264 m2的在40%以上,宅基地超标现象非常普遍.

1.2.2 农宅面积偏大

目前农村的家庭结构趋于缩小[1].经调研发现村内的家庭平均人口在3~4人,超半数18~29岁适婚、已婚人口在外工作、学习,不在家居住.但村中新建农宅居住面积超过200 m2的占60%以上,面积远超家庭所需,不仅严重浪费了资源,还直接增加了村民的建房成本.

1.2.3 平面布局不合理

村内农宅普遍采用的是传统的三开间平面布置,其空间划分单一,导致餐厅、厨房等功能与起居混杂,各功能之间极易产生互相干扰,给村民生活带来诸多不便[2].此外调研中也发现许多农宅缺乏储藏室、车库等辅助性空间,农用器具、车辆停放在院中或门房内,破坏了院落空间的完整性,影响院落的使用.

1.2.4 建筑结构不合理

虽然近年来,农村住宅结构合理性有了较大提升,但由于村民观念相对落后,安全意识较为淡薄,为节省开支,后彭庄村新建住宅缺乏构造柱、圈梁等,偷工减料现象十分普遍,安全性堪忧.

1.2.5 建筑能耗高

调研走访时发现村宅外墙大都未做保温处理,而且普遍采用大面积长条窗,导致建筑的热工性能较差,能耗高,居住舒适性差.根据对当地村民的走访,村内2层住宅采暖耗能每年普遍在2~3 t煤,制冷耗电每年600~1000 kW·h,每年仅采暖制冷的能源耗费就接近2000元.

导致以上问题的原因众多.其中既有村民自身认识、经济条件等方面的原因,也有缺乏设计、施工技术落后等原因.因此建筑师应该充分认识到农宅设计建设的复杂性,并根据村民生活方式和实际需求,因地制宜地进行设计.

1.3 后彭庄村建设规划

调研发现,后彭庄村大部分农宅的房龄在20年以上,且已有6年未进行过大的建设活动,随着收入的提高,现村民对新农宅的建设有较多诉求.2018年村委制定了拆迁建设方案,计划在村庄西北部建设小高层以安置村民.但此方案仅仅是将城市小区模式生搬硬套,不仅未考虑村民的生产生活需求,还破坏了村庄现有形态,严重影响村庄风貌.而且此方案投资较大,却仅能解决一部分村民的安置问题,故未受到多数人的认可.因此如何改弦更张,寻找一条适合后彭庄村农宅建设之路已是当务之急.

1.4 设计建设方式探索

基于“共同缔造”全民参与的理念,设计团队多次召集村民代表、村委会、镇政府领导进行会议讨论.设计团队先汇报了前期的调研成果,包括村内的农宅现状及存在的问题.而后各方对农宅的建设方式进行了积极讨论:村民和村委会都认为统一进行农宅建设量大面广,投资巨大,而且面临着复杂的人权从属和产权分配关系,短时间内难以实行.而实际上后彭庄村目前90%以上的农宅仍为自建,因此根据村庄的现状和“共同缔造”的理念,设计团队提出了一条新的建设之道:首先由设计师根据村民的需求提供多种类型的农宅设计方案,然后由村民根据自身的家庭条件及需求挑选合适的方案进行建设,建设过程鼓励村民参与和互相合作,让村民作为主人公和劳动者,持续介入乡村建设,建设自己的家园,同时建筑师全程陪伴式深度介入.此外,由村委和镇政府共同设立一系列补贴奖励措施,对主动出让土地、积极参与建设、建设质量较高的农户进行补贴奖励.这样不仅能够降低建设成本,保证农宅品质,还能够实现村民、政府、建筑师的共同缔造.此方案具有较大的可行性.

2 农宅类型化设计研究

2.1 新农宅的设计原则

通过前期对农村住宅进行调研分析和存在问题的总结梳理,确定新农宅方案的设计原则.

2.1.1 节地性原则

针对后彭庄村宅基地普遍超标、土地浪费严重的问题,在进行新民居设计时,需根据山东省相关指标要求严格把控宅基地面积.

2.1.2 适宜性原则

农村家庭人口结构复杂,新农宅设计方案应该满足不同规模家庭的需求,提供大小合适、功能适宜的方案.此外新方案在提升居住品质的同时,还应注意保留和延续传统农宅中适应村民生活和生产的特色设计.如以堂屋为中心的三开间布置、合院式布局等,并且这些特色是所有住宅的共通性特征,是当今时代演变中仍然保留的“原型基因”[3].新方案中继承这些“原型基因”,不仅能使设计符合村民的生活习惯,还能继承和发扬农宅特有的建筑文化和乡村生活的精神内涵.

2.1.3 生产性原则

农宅不仅仅是村民的住所,也是他们辅助农业生产、进行手工劳动的活动场所,具有居住与生产双重属性.调研发现村内仍有30%左右的家庭需要利用住宅辅助农业生产.因此,方案需根据住户所从事的不同产业提供与之对应的功能空间,促进农村产业的发展.

2.1.4 可变性原则

农宅居住品质的提升不是一蹴而就的,需要在长期发展过程中根据村民自身需求不断地动态调整[4].村民对自己住宅进行后期改造的现象十分频繁,尤其在当前乡村振兴的大背景下,伴随着乡村产业的发展,村民对住宅的可改性需求大大提升:调研发现当地有80%左右的村民希望农宅可在后期进行改造.但不加管控的改造势必会造成农村人居环境的再次破坏,因而必须在设计层面上加以引导,使住宅能够在保证自身基本品质的同时具备一定的自我生长空间.

2.1.5 生态性原则

生态是传统农村住宅最为显著的优势,也是乡村振兴战略对村居的基本要求之一,但当前村中新建农宅基本忽略生态设计,农宅的居住舒适性差、资源消耗大.因此生态改善也是新农宅方案设计的重点.

2.1.6 经济性原则

农宅的建设成本是村民最为关注的事情之一.与城市相比,村民整体收入水平仍然不高,因此方案设计应在保证居住品质的同时,力求实现低造价,以便于农宅营建模式的推广.

2.2 设计策略

2.2.1 类型化设计策略

农村的家庭结构组成复杂多变,不同家庭的需求也日趋多样,传统单一的农宅建设方案已不能满足村民的需求,而为每个家庭定制化设计也一时难以实现,因此方案应用了类型化设计的策略,即设计师首先通过对前期调研成果的总结分析,寻找当地农宅中具有共性的设计“原型基因”,通过设计“原型基因”确定农宅类型化设计的“元语言”,然后综合考虑村庄家庭人口结构、不同村民需求、村庄现状规划、宅基地要求等要素,与村民共同确定户型类型,最终设计师以“元语言”为基础,结合确定的类型为当地居民提供多种方案进行选择.类型化方案并非最终实施方案,施工过程中村民可根据自家情况在设计师的指导下进行动态调整,在细部装饰等方面村民和工匠可按照自身喜好创造发挥.这样既能保证基本的完成度,又能充分发挥村民自身的创造性,保留真正属于乡村的创造基因.

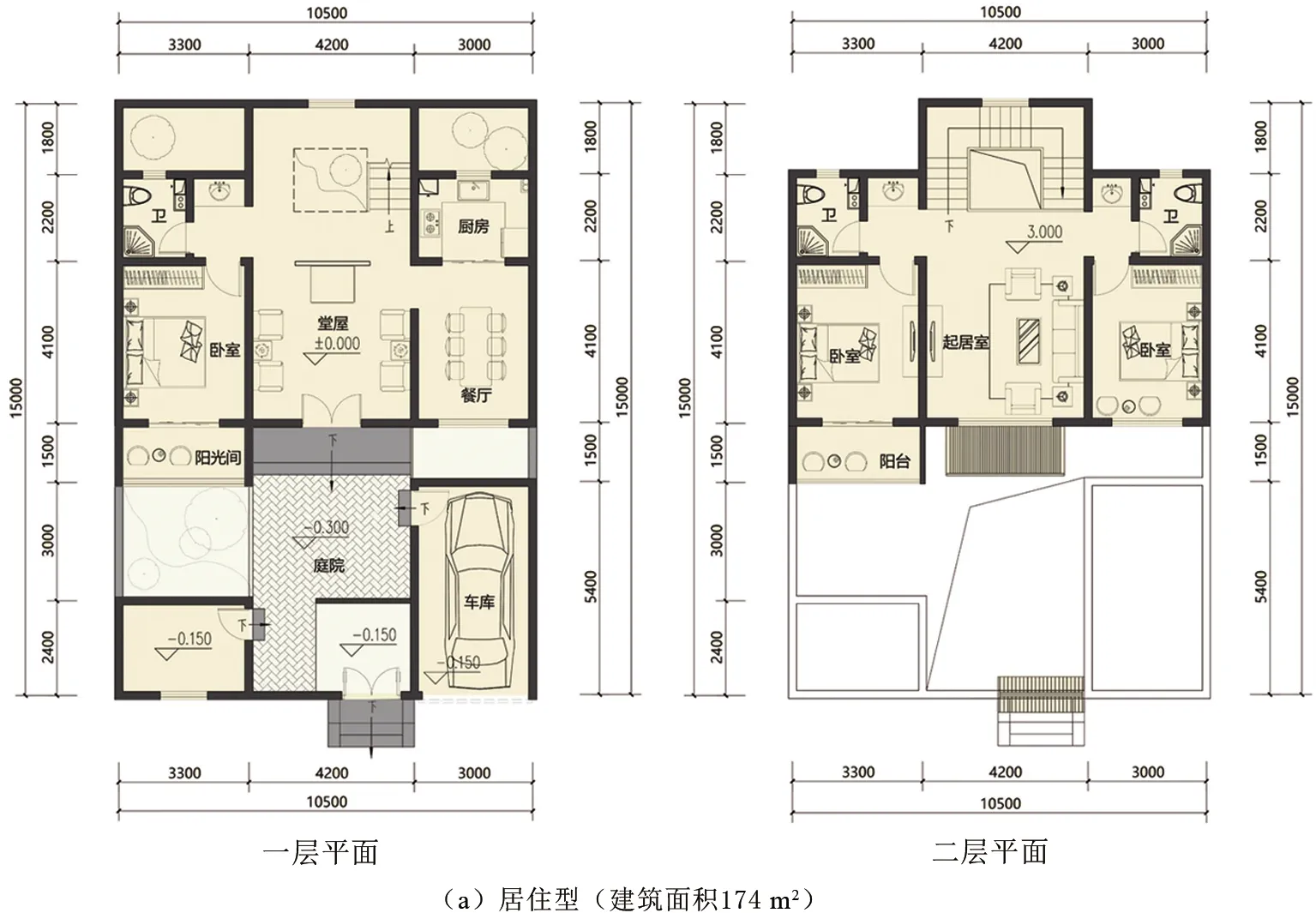

在本方案中,首先根据对前期调研成果分析总结,发现“合院”“三开间布局”和“堂屋”是当地农宅中最常见的特征,由此得到“合院式布局”和“以堂屋为中心的三开间布局”的设计“元语言”,然后根据山东省对每户宅基地占地要求,综合村庄家庭结构、村民居住需求等要素确定了宅基地150 m2的集约型(图2)、200 m2的经济型(图3)和260 m2的舒适型(图4)3种农宅类型,在进行村民会议讨论时,有相当一部分村民提出了未来进行经营的意愿,因而又将每一类型进一步细分为居住型和商住型2种,最后根据确定的类型和设计的“元语言”设计了类型化设计的方案.

图2 集约型户型平面(宅基地150 m2)

图3 经济型户型平面(宅基地200 m2)

2.2.2 功能布局策略

如何在“以堂屋为中心的三开间平面”的设计“元语言”的基础上进行创新,使新住宅在尊重村民的生活习惯和实际需求的基础上,提升居住品质是类型化设计的重点.农村家庭空间具有功能分区多样化、模糊化的特征,其功能及空间形态也有别于其他住宅[5].堂屋作为村民生活起居和对外交往的中心,是农村住宅不同于城市住宅的核心,也是农村生活的“根”.因而方案中将堂屋作为首层的核心,老人房、卧室、厨房、餐厅等功能空间围绕堂屋进行布置,形成环形动线.同时为提升居住品质,将餐饮功能从堂屋中分离,设单独的餐厅并与堂屋直接联系,从而强化堂屋居寝与对外交流功能,减少功能混杂带来的不便;老人房、卧室等居住空间南向布置,卫生间、厨房等辅助空间北向布置,实现动静分区和洁污分离.老人房与卫生间、堂屋直接联系,方便使用,符合老人日常生活习惯.2层则可不拘泥于三开间布置,强调布局的通用性,主要用作家庭内部的居寝空间.根据家庭人口规模,灵活设置起居、卧室、书房等生活空间,满足家庭不同成员的使用要求.

此外,为满足农宅的生产性需求,应尽量提供与产业相适应的生产、储藏空间,如平面中增加储藏室、院落中存放农机农具的车库,利用屋顶平台设置粮食晾晒台等.

2.2.3 “微更新”设计策略

为实现住宅的可变性,满足村民后期的改造需求,同时避免重复建设造成的资源浪费.方案采用了“微更新”设计策略:在基本户型的基础上,村民通过简单的改造或加建即可实现空间功能的多重转化,在农宅体量、品质基本不变的前提下满足多种不同的生产生活需求.

以经济型住宅为例(图5):2层根据住户需求既可作为家庭内部的居寝空间,也可作为农家乐客房、民宿接待游客;商住型户型的经营空间可依实际需求灵活分割,进行多种不同类型的经营活动;居住型户型院中的储藏室可以改作加工间等生产性空间;住宅在建设时可依据自身需求和经济能力,分期实施,并在院落中预留出建设场地,方便日后进行加建改造.

(a) 居住型(建筑面积242 m2)

(b) 商住型(建筑面积270 m2)

2.2.4 成本控制策略

成本控制在经济、实用、耐久的基础上,应充分考虑农宅全生命周期的综合营建成本,并方便村民日后围护.在本方案中,住宅主体采用最为经济、当地施工队最为熟悉的砖混结构,并对重要结构节点进行优化加固,提升农宅的建筑质量;外墙和屋顶使用当地建材“水泥植物纤维板”作为保温层,造价低,保温效果好;墙体采用毛石基础,粉煤灰空心砌块砌筑,可有效降低墙体的传热系数,提升墙体保温效果;同时回收废弃砖瓦做装饰,降低房屋造价(图6).

此外,在营建过程中倡导村民合作自建农宅,以降低人工成本.经过初步核算,土建造价可控制在1400 元/m2左右,总造价居住型24~33万,商住型26~37万.建设成本在当地村民可承受范围之内.

图6 农宅建筑质量及成本控制示意

2.2.5 生态改善策略

生态设计是当前新民居建设中的薄弱环节,应继承和发扬传统民居顺应自然的营建智慧,在继承中有所创新[6].从成本控制和村民接受度方面出发,设计中应首要考虑应用“成熟低技”的改善措施:如太阳能热水器、钢结构阳光房、自然采光通风设计等等(图7);建筑材料就地取材,首选环保可再生资源,如利用废弃砖瓦装饰等;注重传统材料与现代建筑工艺的结合,如利用土坯砖等材料填充墙体等.

图7 农宅生态改善措施示意

2.2.6 实施可操作性策略

图8 村民合作建设自家农宅

村民的全程参与是“共同缔造”理念的核心,而类型化设计实现了村民从前期策划到后期建设的全面参与:在前期策划过程中,通过与村民探讨确定设计建设方式;在设计过程中,通过多次召开村民大会听取村民意见修改设计方案,确定类型化设计的类型;设计完成后,村民通过宣传海报选择适合自家的方案进行建设;建设过程中,类型化设计的共通性使得村民不局限于自家农宅的建设,还能参与一些共通性的基础工作:如场地清理、材料的搜集分类等,并在建设时与他人合作共同建房以节约成本(图8).

3 结束语

安居才能乐业.伴随着乡村振兴的持续推进,农宅建设受到各方面的高度重视.面对农村建设错综复杂的现状,必须不断创新营建模式,而不宜再走以往“运动式”和“一刀切”的老路.本文所倡导的共同缔造模式下的类型化农宅设计,不仅适合当前乡村建设现状,而且还充分调动了村民群众的积极性,并与地方政府、设计师一起聚焦问题,凝聚合力,共同创造出适合村民实际需求的农宅设计,是新一轮乡村建设中值得探索的重要方面.