散木图像: 文人画中散木精神的视觉表现*

刘万磊

(湖南大学 中国语言文学学院, 湖南 长沙 410000)

《庄子》塑造了一系列独特的树木意象, 《逍遥游》《人间世》《山木》等篇目集中描写了几种特殊的大木, 其特征多为无用、 不材、 巨大等。 除此之外, 《庄子》书中还有枯槁柴立、 承蜩削木、 攀树入林等片段化的木意象描写, 基于上下文不同的创作意图, 其具体内涵稍有不同, 但同样有助于管窥“树木”在庄子思想中的特殊意蕴。 “何谓文人画?即画中带有文人之性质, 含有文人之趣味, 不在画中考究艺术上之功夫, 必须于画外看出许多文人之感想, 此之所谓文人画。”[1]153根据这一定义, 文人画的核心即在于表现文人的情思志趣。 文人画家熟悉《庄子》, 接受散木精神并创作出具备庄子式文化内涵与艺术精神的树木主题绘画, 此可统称为“散木图像”。 这亦是从文人画中生发出的一类绘画作品, 特标一名称以作概述, 彰显此类绘画与散木精神之联系。

随着图像研究的深入, 越来越多的文学学者与艺术专家采取贯通式研究方法, 各有侧重参照, 共同开拓了《庄子》散木精神、 传统艺术审美及散木主题绘画等研究领域。 以绘画为代表的视觉图像与传统文本资料的互证分析在古典文学艺术研究领域发挥着日益重要的作用。 关于《庄子》散木意象的文学研究不乏其人, 在散木精神的思想意蕴分析和流传影响梳理等方面用力颇多(1)参见王钟陵《〈庄子〉中的大木形象与意象思维》, 《文学遗产》1999年第6期; 朱良志《萧散之谓美》, 《晋阳学刊》2010年第4期; 钟波《从文木到神人:庄子的无何有之乡》, 《诸子学刊》2014第1期; 李溪《木石之盟——庄子哲学与文人之物世界的建立》, 《道家文化研究》2017年第31辑; 魏青《从“散木”到“文木”——先秦两汉散文中“木”意象的衍化》, 《华中师范大学研究生学报》2017年第4期等相关论文。 关于散木精神的研究, 有助于我们了解散木精神的内涵变化对在图像绘画领域的传播接受, 文人在品读《庄子》的过程中潜移默化受到影响, 当他们创作散木绘画的时候, 不可避免地受到庄子艺术精神的影响。; 在美学艺术范畴, 对散木绘画的研究更加强调绘画图像的个案分析、 源流梳理、 意蕴探究等。(2)参见朱良志《中国美学十五讲》第十讲, 北京大学出版社2006年版; 朱良志《曲院风荷——中国艺术论十讲》第五讲, 中华书局2014年版; 李霖灿《中国名画研究》第三十一到三十三章, 浙江大学出版社2014年版; 相关艺术类论文颇多著述, 例如丁薇薇《论文人画家笔下的枯木怪石》, 《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2007年第2期; 唐小伟《“枯木竹石”题材的历史——以后世画家对苏轼绘画艺术的阐释为线索》, 中国美术学院2010年硕士学位论文; 李制《苏轼艺术思想中的文图关系研究》, 东南大学2018年博士学位论文; 王松梅《宋元文人“枯木”画研究》, 南京艺术学院2019年硕士学位论文。 此外, (美)巫鸿著文《废墟的内化: 传统中国文化中对“往昔”的视觉感受和审美》(参见巫鸿著, 梅玖等译《时空中的美术: 巫鸿中国美术史文编二集》, 生活·读书·新知三联书店2018年重印版), 该文注释亦提及韩庄(John Hay)的Pine and Rock, Wintry Tree, Old Tree and Bamboo and Rock-The Development of a Theme和班宗华(Richard Barnhart)的Wintry Forests, Old Tree: Some Landscape Themes in Chinese Painting, 限于能力我尚未寻到此二种文献一览妙论, 如有可能, 盼祈诸君告我以信。 目前来看, 确实存在不少研究讨论散木图像中的艺术精神与文化内涵, 然对散木精神与散木图像转化与贯通关系的解读, 还有进一步分析讨论的空间。《庄子》散木精神是文人画散木图像的源头, 但在图像学分析中鲜有直接讨论《庄子》内涵与图像表现之间的联系, 亦少有学者直接用《庄子》散木精神去解读品味文人画散木图像中的意蕴。 在艺术风格手法等分析之外, 重视以心会心, 以己之秉性鉴识、 感知彼之价值内涵, 这属于传统文艺批评会心感悟式的方法。 在当今科学化、 理性化的研究大趋势中, 从另一种路径接近、 把握文人画当能对综合多样的探知讨论有所助益。

散木精神不仅影响了文人画的艺术审美价值, 更影响了文人画具体画作中视觉效果的接受与创造。 就散木图像而言, 常见的概念表述为“枯木”图, “寒林”图或“木石”图等。 这些术语侧重于树木形象的若干特征, 如形体外观上的枯萎丑怪、 环境氛围中的荒寒苍莽。(3)散木图像是指树木为画面视觉中心的艺术总体, 包括形式、 媒介、 题材、 内容及相关理念内涵等, 集中表现了文人画家对《庄子》散木精神的接受、 再造与视觉化过程; 散木形象是指画面中树木的视觉效果、 艺术特征等有机体, 是散木图像的核心构成部分, 散木形象(树木枝干)常常与石头、 花鸟、 人物等搭配出现, 但树木依然是视觉焦点与意蕴核心。 此处暂时排除“森林”范畴而强调单棵或少量树木, 因为林木常常被用于背景中营造氛围烘托主题, 在画面中处于次要地位。 值得注意的是, 在视觉图像中, 散木并不一定表现为巨大体式, 艺术家往往赋予自然树木以独特的文化内涵和价值需求, 类比于重器、 纪念碑的概念, 散木更多是指意义内涵之“大”, 是特别之大木。此处考虑以“散木图像”一词概括全篇, 一则强调散木视觉形象与《庄子》散木精神的有机联系, 二则希冀包含更多的图像特征与艺术内涵。 姑且从荒木、 古木、 枯木三个维度反观散木图像: 通过对若干艺术作品的图像学解读, 讨论散木图像蕴含的空间概念、 时间特点和生命价值, 进一步把握散木精神视觉化过程中文学与艺术的内在关系。 其重点在于散木精神中“荒”“古”“枯”三个概念特征在绘画中的视觉展现, 客观之图像当能表现主观之意趣。 这是一种尝试, 希冀对文本(艺术精神)与图像(视觉效果)的互动关系有更深入的认知。 此处暂不涉及历史动态范畴, 文艺精神视觉化、 图像化过程中的增改变异还有待专门探讨。

1 荒木与空间

凡物之所生, 必具备一定的空间特征。 《庄子·逍遥游》云:“今子有大树, 患其无用, 何不树之于无何有之乡, 广莫之野, 彷徨乎无为其侧, 逍遥乎寝卧其下。 不夭斤斧, 物无害者, 无所可用, 安所困苦哉!”[2]46《庄子》中的散木形象, 亦不是飘浮空虚的, 而是处于特定的空间关系之中。 庄子将大树置于荒寒之野外, 远离世俗, 甚至拒绝世俗。 这是江湖之远与魏阙之下的典型二分法, 所处之“位”不同, 所思所想亦不同。 荒木这一概念, 有两层内涵, 标记位置与强调环境: 首先, 散木处于荒郊野外罕有人迹的非世俗、 超世俗空间, 在其认知中树木难以在人类社会空间中存活, 因其有用, 多被采伐, 因此方外荒原在理性逻辑上确立了其生长的合理地点; 其次, 荒木本身蕴含了一定的情感态度, 清冷静寂等特点亦与世俗热枕情感价值拉开距离, 以荒疏自然对抗人为加工, 这是散木与文木二元对抗中庄子式的价值倾向。 当然, 文中的散木还包含了其它的空间描述, 例如大树立于道旁而不顾, 乃是因其丑恶或是无用。 王戎云:“树在道旁而多子, 此必苦李。”[3]308这即是以人情揣测自然, 以功利主义审视大树的有用与否, 惟有散木无用才有可能得养天年。 值得注意的是, 《人间世》云:“不为社者, 且几有翦乎!”(4)下引《庄子》原文皆据郭本, 从略, 仅注篇目。社树得以全生的记载暗示了树木的某个独特空间——祭祀场所。 在这个神圣空间中, 社树被人为赋予了一种超器用的礼仪价值而能够长久存活。 总的来看, 这些空间地点都不如荒原更为典型地表现庄子精神。 《秋水》篇中神龟宁曳尾于涂中而不愿死后被祭祀于庙堂, 通过这则故事, 更可知庄子对于荒原地点的“偏爱”, 他希望排斥世俗, 超越世俗, 在广漠之野获得逍遥自性的生命解脱。

宗炳云:“老病俱至, 名山恐难遍游。 唯当澄怀观道, 卧以游之。”[4]130将所见之自然山水, 图绘下来, 挂于室内, 心游妙赏。 此举打破了现实中的空间限制, 以心之无量得观自然之无限。 徐复观解读《庄子》:“因为解消了以自我为中心的欲望及与欲望相勾连的知解, 而使心的虚、 静本性得以呈现, 这即是打开了个人生命的障壁, 以与天地万物的生命融为一体。”[5]71身处山水自然之中能消融主客分别, 这是心灵的解放路径, 也是美的观照对象。 从卧游的山水到枯寂的木石, 其中有一艺术精神之大超越, 即是将一即无限、 天地一马的哲学意识融入到绘画审美之中。 青绿山水的勾勒表现了人对自然的精神投射, 水墨木石的挥毫则表现性灵之中的情感态度。 小型化局部化自然画面的截取, 包含了以小见大、 物中有我的艺术哲学。 注意到这一点, 才有可能在散木画中品读荒寒境地的生命追寻。

一江两岸, 是倪瓒的典型构图模式。 在图像“此岸”, 多有荒木介然耿立, 此亦是倪瓒精神气度所在。 《六君子图》(图 1)中的六棵荒木及其空间关系, 正是解读此类散木图像的绝佳范例。 黄公望题跋为:“远望云山隔秋水,近看古木拥坡陁(陀)。 居然相对六君子,正直特立无偏颇。”(5)《六君子图》有黄公望题跋。 画跋文本基于对图像题跋的直接辨认, 下引各画题跋亦如此, 恐有错漏, 望请指正。以树喻人, 源于儒家的比德思维, 以自然物的特性比附社会人的品质; 而《庄子》赋予大树的精神内涵, 也被吸收进自然意象之中, 树木不单是视觉图像的客观再现, 还包含性格态度、 文化传统、 社会特质等。

图 1 倪瓒《六君子图》, 纸本墨笔, 上海博物馆藏

图中的树木置于前景, 处于画面的核心。 观者可以在一江两岸的布置中揣测倪瓒的创作意图, 其关键即在于把握这六棵荒木的图像特征及价值内涵。 六棵不同种类的树木分为两组, 前组四棵枝叶点染更浓, 以纵取势; 后组两棵树木勾勒简淡, 多为横势, 整体而言画面前景包含了一定的空间组合关系, 绝不类于唐宋以前树木绘画。(6)树木本身就代表一定的空间, 它占据空间, 也分割空间。 在传统视觉图像中, 不强调透视法与明暗法, 树木就不得不成为了画面中一个有效的空间标记, 画家利用树木表现绘画中的空间关系。 包山楚墓出土漆奁上的《出行图》就用几棵大树划分空间。 可以肯定的是, 树木将整个画面分成了若干区域, 同时也在某种程度上将各区域连通, 构成一幅整体的叙事性图画。 细读画面可以知道, 树木的比例被压缩, 这不是客观再现自然界中的树木, 而是运用树木这一构图模块表现地面空间、 行车空间, 树枝的方向与绘制时预设的视角也都经过考虑和选择。 这种树木空间模式相当典型, 此图的绘画目的不在于突出树木主题, 但它可以算是散木图像的早期雏形。 与之类似的树木构图还有“竹林七贤与荣启期”画像砖。 画面树木样式不一, 种类不同, 然其空间处理方法并无太大差别, 惟嵇康与阮籍、 山涛与王戎二组内部似乎可以构成一个对话式组合, 以树木底部长度错落暗示二维平面空间的前后纵深, 但是更为关键的是人物的相向构图以及人物的“高低”错落, 这种构图安排有助于暗示一个三维空间。 传为顾恺之创作的《洛神赋图》中, 分割空间的单棵树木构图, 变化到复合功能的树木“群组”, 故其可以表现森林这一景观, 使之获得视觉效果与空间意义, 树木模块延续了在叙事长卷中划分与连贯的双重作用。 此后树木图像在山水画中得到发展, 然多以森林形式出现, 以单个或少量树木为视觉焦点和观看对象的散木图像还有待宋元以后的绘画变革。树木不再仅仅是空间功能构件, 而是转向一定程度的自然再现与情绪表现。 最纯粹的散木图像取消了空间标记, 树木孤立地、 绝对地处于画面中心, 空间与时间的关系被隐藏甚至是被忽略。 一般而言, 散木多与其它自然之物组合出现, 它是文人画中的核心焦点与心灵投射。 《六君子图》中的树木借助中、 远景山水的烘托, 共同营造出一种萧瑟干净、 孤绝傲立的意境氛围, 六棵树木相互呼应, 好似君子朋而不比, 它们表现的不是自我与他者的“社会关系”之争, 而是心灵之别、 精神之异, 同道者不孤, 六棵荒木实是一种精神。 荒的是环境, 孤的是心境, 绝的是气节。 正因如此, 荒木才会被置于如此萧远的质野空间中, 这不是对某个名山大川、 美景嘉木的临摹, 而是倪瓒之辈借助荒木为自我创造的一个可以心游、 可以寄托的精神之地。 荒原之中的荒木, 正是文人精神中的荒寒境界。

文人画中的荒原野木强调的是“此处”, 这是《庄子》散木精神的独特内涵。 之前的树木构图关系, 不过是标记位置, 其重点并不在于强调生命个性的绝对存在。 荒野所在, 不是庄子精神的最终落脚点, 这不过是借助荒寒空间, 一个不同于热闹世俗的清凉之地, 来达到解脱自在的生命目标——逍遥游。 倪瓒画中的渺渺水波、 两岸江山都不过是生命的注脚、 志趣的再现, 倪瓒想要表达的是那种无可奈何、 自性高绝的寂寞氛围, 那是生命本性中的寂寞, 惟有通过绘画之笔、 高洁之心、 绝对之道层层的贯通联结才有可能排遣。 《逍遥游》云:“藐姑射之山, 有神人居焉, 肌肤若冰雪, 绰约若处子。 不食五谷, 吸风饮露。 乘云气, 御飞龙, 而游乎四海之外。”无目的性, 无功利性, 这是纯粹的生命之游, 人们惟有在荒寒广漠的境地中暂时“望峰息心, 窥谷忘返”, 才有可能体会到周游六虚的活泼元气。 倘若在世俗繁华中, 因多蔽知, 恐难自见。

台北故宫博物院藏《倪瓒像》(图 2), 有道士张雨题赞:“背漆园野马之尘埃, 向姑射神人之冰雪……意匠摩诘, 神交海岳, 达生傲睨, 玩世谐谑。”(7)《倪瓒像》张雨题跋全文为:“产于荆蛮, 寄于云林, 青白其眼, 金玉其音。 十日画水五日石而安排滴露, 三步回头五步坐而消磨寸阴。 背漆园野马之尘埃, 向始射神人之冰雪。 执玉拂挥, 于以观其详雅, 盥手不悦, 曷足论其盛洁。 意匠摩诘, 神交海岳, 达生傲睨, 玩世谐谑。 人将比之爱佩紫罗囊之谢玄, 吾独以为超出金马门之方朔也。”关于元代山水绘画及倪瓒研究详见(美)方闻著, 李维琨译《心画: 中国书画风格与结构分析研究》第三章, 陕西人民美术出版社2003年版。他借用《庄子》中姑射仙人不惹尘埃的至妙境界称赞倪瓒的精神品质, 这似乎也隐含一些调侃, 背野马尘埃等字句可能暗示了倪瓒的洁癖, 然而正是他的“洁净”, 才使得他接近于庄子描绘的心灵大观。 不论是荒木空屋还是远山淡水, 种种图式打造出一处个性化的专属空间, 以供观者(包括创作者)心游物化, 神接八荒。 《倪瓒像》最有趣的一点在于, 人物背后的屏风画面是一张符合倪瓒手笔的山水绘画, 故有学者推测屏风画为倪瓒本人所作, 或是有人临摹他的真迹而成。(8)李溪利用倪瓒像等作品分析屏风画:“‘背负屏风’这一形象象征权力和地位的意义并没有发生改变。 在某种意义上, 有点类似于宗教画中头顶光环的‘圣像’(icon), 不过中国的‘背负屏风’形象更多实在政治和人伦关系中占据最高位置的人。”参见李溪: 《内外之间: 屏风意义的唐宋转型》, 北京大学出版社2014年版, 第44页。联系宗炳卧游的艺术传统, 倪瓒极有可能将自己一江两岸式的山水画作挂于家中, 此画或许为实际生活的“写真”, 那么这将有助于想象艺术家创作的荒木山水图像在真实空间中的位置关系及艺术效果。 比如, 《六君子图》就可能被某一位收藏者悬挂在墙上, 俯仰之间, 他可以反复品读与联想荒木的独特意味。 画面内部的视觉焦点是荒木, 在书房空间中, 荒木山水所营造的特殊艺术效果也暗示了观者的审美品味与心理态势。

图 2 张雨题《倪瓒像》, 纸本设色, 台北故宫博物院藏

荒木图像, 突破了形制材质的限制, 成为真实空间中“整体艺术”的构成部分。 文人大多只能是幻想隐居生活, 荒野不过是一种文化基因的浪漫想象。 然而通过荒木图的创作、 赠送、 品鉴, 文人书房空间可以借助“此处”的真实不虚联通“彼岸”的逍遥无为。 这是《庄子》的典型思维, 坐忘心斋而神驰八荒, 这就是传统文人的精神慰藉, 他们心中总会存留一片真性所在的荒原, 譬如一江两岸、 荒天古木, 其意义即在于“心游”。

2 古木与时间

宇宙即四面八方古往今来之意。 在空间的展开中, 万物难以剥离时间的束缚。 “高蹈于八荒之表, 而抗心乎千秋之间”[6]125, 不同场域中的时间流逝不同, 万物皆有自己的生长逻辑和生命“语境”。 《逍遥游》云:“朝菌不知晦朔, 蟪蛄不知春秋, 此小年也。 楚之南有冥灵者, 以五百岁为春, 五百岁为秋; 上古有大椿者, 以八千岁为春, 八千岁为秋, 此大年也。”《庄子》有两个时间概念值得注意: 高远上古, 将常规时间延展到极大范畴进而打破当下的执著局限; 无古无今, 是时间延展到天地无限、 宇宙无极而形成绝对时空。 不同于世俗中执著于当下此时的蔽见, 《庄子》的“此时”是一即无限, 当下即永恒。 小年与大年的时间区别, 是要落脚于小大之辩, 自性逍遥。

以古木为例, 《庄子》中的古木形成了一个圆满自足的“宇宙”, 融洽自然而真性流布。 庄子以小大之辩寓长生久视之道。 上古一语本身就将大椿树置于不可准确估量的时间长河之中, 八千岁作为春秋一轮循环说明了大树的生命尺度与世俗的现实时间标准不同。 对于大树而言, 八千载不过是其生命中的极小片段。 庄子抽离了文本中的历史语境, 没有透露大树至今存活与否, 似乎在那个特殊的逍遥时空之中古木才是真实不妄的, 而读者也只能通过文本的“转述”才能看到古木的亘古巍峨。 这是可望不可及、 永远不能跨越的审美距离。 庄子对于生命的态度也很微妙, 他对生命与时间的接受标准是以天地宇宙为尺度。 楂梨橘柚等文木因其有用, 故中道夭折, 不能终其天年。 由此可知, 庄子对于散木精神的崇尚更多的是源于他对生命有限性的拒绝, 用与不用、 生不厌死等主张都是为了更好地持养生命。 其言养生, 亦即是保全生命时间。 先秦两汉时代的文献中亦有许多木意象描写, 《山海经》 《淮南子》等书中记叙的“神木”反映了先民对于古木、 巨木、 大木的崇拜与想象, 助人登天的空间神木亦即是令人不死的时间神木。(9)关于神树的典籍记载与艺术表现, 可参见刘芊《中国神树图像设计研究》, 苏州大学2014年博士学位论文; 俞方洁《西王母神话形象演变的隐喻——兼论摇钱树中的西王母图像》, 《西南大学学报(社会科学版)》2016年第4期等相关研究。 《庄子》大木与神树崇拜在外形、 不死性、 登天作用等方面的联系, 参见林振湘《〈庄子〉大木意象探源》, 《厦门教育学院学报》2004年第2期。 建木, 扶桑, 月桂等神木都在传统文化中占据重要地位。 神木承担“天梯”功能, 亦意味着登天者借助神木, 通过转换空间达到控制时间的目的, 空间与时间本就密不可分。 散木的空间性与时间性亦不是断然两截的。古木的不死神性是先民对生命长度的执著、 对古今跨度的思索。(10)古木可以成为一种崇拜对象并升格为神树。 黄剑华云:“三星堆青铜神树显然是一棵具有复合特征的通天神树,它不仅是神话传说中扶桑与若木的象征,而且也是大地之中建木的生动写照。”(黄剑华《古代蜀人的通天神树》, 《四川大学学报(哲学社会科学版)》2001年第4期)四川博物馆藏复制放大版三星堆青铜神树, 以综合造型表现先民的宇宙观, 凡人祭祀神木, 可以借助树木上的飞龙登格天门获得永生, 作为图腾树、 世界树, 它或许也承担了“建木”日影测时的功能。 因此, 青铜神树具备了以下几个时间特性: 第一, 基于对古树生长规律的观察和幻想, 神树的树龄时间必须足够悠久甚至永恒, 才可以生长成如此巨树得以支撑天地; 第二, 借助神树, 人们可以登天进入至高的神性空间, 获得不死的超时间神力, 超越大限, 似乎高度(空间)在某种意义上可以转化为时间; 第三, 立木测影可能是它时间功能的实际运用, 那么青铜神树本身也就具有时间运转的秘义。 两汉时期的神树, 不论是昆仑仙树砖画还是青铜钱树实物, 具备了相似的文化特质。 其中“西王母”陶座青铜摇钱树以钱币为树叶, 以仙兽祥瑞为装饰, 其中仙人被认作西王母, 摇钱树文化与西王母信仰共同赋予了神树的特殊内涵。 神树不属于文人绘画中的散木系统, 然而它推动了散木审美文化的发展。 中古以后, 古木“放弃”不死性的超时间力量, 形成了更加人文化的时间特征, 由神木降格为古木, 其表现方式亦有不同。“通过当下的直觉和渺远的过去照面, 当下和远古画面的重叠, 创造一种永恒就在当下、 当下即是永恒的心灵体验。”[7]137这可能也是庄子偏爱木意象的一个原因, 古木是珍贵难得的自然之物, 更是富有内涵的文化之物。

《读碑窠石图》(图 3)中的古木既暗示了历史时间, 也凝固了图像时间。

图 3 李成、 王晓《读碑窠石图》, 绢本设色,日本大阪市立美术馆藏

“枯树虽显现了死亡和萧哀, 但同样为复活和重新获得青春带来希望。 这远不是一个‘终结’的形象, 而是属于永恒变化中的链条……枯树是‘活着的废墟’, 而石碑是‘永恒的废墟’。”[8]49画面中, 枯树盘曲奇特, 遒劲古硬, 枝梢干秃, 这是干枯之状, 然亦是古木造型。 干枯枝叶多用来表现老境, 枯木强调其枯木逢春的内在生机, 表现生机暂绝的生命形态, 是“枯中见活”; 相对而言, 古木则强调其历尽劫波的沧桑历史, 暗示其经寒不屈的古直精神, 是“枯中见久”。 两者都与生命时间有关, 但是侧重点各有不同。 读碑图中的古木就是活着的历史记忆, 正好与无字碑代表的废墟记忆相对应。 在图像中, 苍劲古木与荒硬窼石、 看碑老者与无言石碑构成生死之间的两组矛盾关系, 同时这两组对应组合也意味着人为与天工、 社会与自然的对立, 画面的四个视觉焦点恰好构成了一个平行四边形模块。 生机·自然范畴中的古木, 与生命·社会范畴中的老者之间存在对角呼应, 古木的自然特质可以比附于老者的社会属性——古木可以说是人格图像化之后的心理投射。 从图像学角度而言, 读碑图中萧索的环境隐喻了五代时期的历史动荡, 而老者注视无字石碑则代表了他与历史的古今对话, 顽强生存的古木给出了观者想要的答案: 那就是如荒原中的古木, 岁寒而不改本性。

散木图像的解读路径之一即是“以树喻人”。 耿介之士偏爱瘦硬古木, 不平之气常在率性笔端, 特别是在文人画兴起后, 逸笔草草但求书写胸中意气, 不求形似与否。 童庆炳云:“在格式塔心理学派看来, 审美体验就是对象的表现性及其力的结构(外在世界), 与人的神经系统中相同的力的结构(内在世界)的同型契合。”[9]165古木本身盘曲遒劲的形态中蕴含着一种度过沧桑的不屈生命力, 这正好与人们雄强气节的精神状态呼应, 同型契合, 故可审美感知。 老而弥坚的岁月痕迹意味着成熟古拙, 这是对渺茫过去的追念, 也是对当下即是的肯定。 李清良云:“时间性就是特定事件承担者发生某事所需要的条件之总和, 存在境域与阐释语境也就是意义承担者呈现其特定意义之‘时’, 时间性包含了空间性。”[10]177散木的时间性即体现在生命之枯, 年岁之古, 此时间是诸条件聚合于荒原空间的特殊意义, 荒木、 古木、 枯木乃是一体多面。 《庄子·至乐》云:“杂乎芒芴之间, 变而有气, 气变而有形, 形变而有生。 今又变而之死。 是相与为春秋冬夏四时行也。”死生一体, 四时古今乃是大化流行, 读碑图表现的就是生死时间的流转并存, 其目的是强调“此时”的存在, 以“我”观乎天地四时的生机流转, 以“我”证得无古无今的绝对真实。

除了古木本身蕴含的时间属性, 创作者还可以采用复古的技法表现对时间的态度与看法, 与古为徒, 信而好古。 画家常常自云仿照前人笔意技法, 这是对古代巅峰艺术的崇拜与跟随。 赵孟頫《秀石疏林图》(图 4)强调书画同源, 笔法有据, 题跋云:“石如飞白木如籀, 写竹还与八法通。 若也有人能会此, 方知书画本来同。” 赵孟頫以书法的用笔表现绘画的意趣, 画面中石头边缘以飞白勾勒, 粗率擦写, 墨痕之中亦见空白干枯, 石头整体呈现出一种立体感, 率意简约的线条简化了石头的表面, 凹凸粗糙的表面效果保留在飞白笔墨之中。 篆籀笔法强调中锋用笔, 圆润浑厚, 画面中右侧的木枝浓墨书写, 枝干以直为主, 向上挺拔, 与背后的淡色巨石区分出层次, 与中间最高大的多桠枯干形成呼应; 左侧老木则点染出片片枝叶, 整体看来枝叶落木摇摇欲坠, 似待西风一起便成满目萧瑟, 三者乃是三角构图的稳固关系, 以枯枝与干叶的对比暗示时间信息: 新老不同的树木各有面貌, 呈现出异时性, 它们亦经历肃杀秋冬, 故有共时性。 如果将竹子归入广义上的木本植物, 草木之间生命周期与自然特征的对比则会更加明显。 其艺术技法是复古的, 其情感格调是相通的。 石守谦云:“师古的目的并不在于如实地模仿古人, 而是在自我之诠释下, 使其重获意义。 精于书法的赵孟頫, 便是以其书法性的用笔来建立他个人的诠释体系, 来赋予新的表现内涵。”[11]170对于文人来说, 师古复古的目的不是要回归到古代典范巅峰, 而是通过“古”这一路径, 拒绝当下的“俗”以及现世的困境, 以期获得自性的解脱。 文人画家借助古法获得对自然本真的感悟和理解, 并借此形式再次阐释表达, 文人画即呈现为一种认知与表达的双重特质。

图 4 赵孟頫《秀石疏林图》, 纸本墨笔, 北京故宫博物院藏

《人间世》云:“成而上比者, 与古为徒。”其本意是借古人之口发个人劝谕, 是为人行事的策略之一。 后来的艺术家加以引申, 以此表达对人文经典与艺术价值的复古主义倾向, 将古意古气视为至高的审美典范。(11)美国波士顿美术馆藏有吴昌硕“与古为徒”篆书匾额, 其人亦取法篆隶, 偏爱雄浑古朴之风。 白谦慎《与古为徒与娟娟发屋》也在讨论书法中的古今关系。 《二十四诗品》中第五品即是“高古”。 传统艺术精神强调复古倾向, 也强调非历史非现实的超时间特征, 它是学古复古、 以古为今、 古今一齐等认知不断发展思辨的过程。文人画的主题与技法常常趋于模式化, 松竹老树等艺术造型组合成为一种近乎固定的图像模式。 在这种艺术潮流中, 古木图多要求树木具有“老境”的艺术效果, 这包含着艺术家对古法古趣文化传统的承袭、 再现与追求。 恽寿平云:“群必求同, 同群必相叫, 相叫必于荒天古木, 此画中所谓意也。”[12]322在苍莽荒天的超世俗空间之中, 在老虬古木的非线性时间之中, 画者、 观者心灵合群, 二三素心人打通古今时空进行精神对话。 在那一瞬间处于绝对时空, 古今不分, 地老天荒, 老树现量, 有真人啸傲狂叫, 这既是一种呼唤也是一种欢欣。 “万世之后而一遇大圣, 知其解者, 是旦暮遇之也。”古木图像或许契合于人们共同精神体验, 故能生古今之幽情。

3 枯木与生命

如上所言, 古木表现历史的追寻和生命的延续, 而枯木则代表不灭的生机和永恒的真性。 庄子常以枯木比喻入道的境界。 《庚桑楚》:“儿子动不知所为, 行不知所之, 身若槁木之枝而心若死灰。 若是者, 祸亦不至, 福亦不来。 祸福无有, 恶有人灾也。”《齐物论》亦说南郭子綦隐几而坐, 似丧其耦。 至人无己, 这是一种天道自化、 自然任运的绝对境界。 槁木可以逢春, 死灰可以复燃, 其中不生不灭的乃是大道精神、 生命本质, 而表面上的枯木死灰状态是因为得道者去除了欲望执著、 摆脱了物累坐驰。 这已是超越了简单的君子精神、 树木品格之赞美。 “文人借力我国的文学传统, 将道家‘枯木寒灰’生命意识和佛家‘枯木禅’观念融入绘画的‘枯木’意象, 从而使‘枯木’意象的文化意味溢出了儒家比德思想的范围。”[13]123枯木图像成为生命哲学说法论道的手段, 借助直观图像的视觉表现, 当下立断, 顿入玄机。 在创作与观赏枯木图像的时候, 必须要领会到它只是一种形式, 得意忘言, 枯木图像的核心要义归根于生命哲学的对话与交互。 就图像组成而言, 枯木图至少可以分为三个维度: 以寂见活, 以动衬静, 以心明性。 借此而达彼, 齐物之精神可见逍遥之境界。

以寂见活, 是在静寂中表现枯木之“活”, 枯木不是死亡, 是在死亡威胁中的生机顽强。 文同、 苏轼等人喜好和提倡枯木画, 使得枯木题材逐渐独立并成为文人画家表现性情意志的一种选择。 苏轼《木石图》(图 5) 引领了文人画木石组合的风潮, 亦是文人艺术精神极具节点意义的作品。(12)此作真伪有不同意见, 相关研究著述汗牛充栋。 此画研究的意义在于揭示苏轼对文人画中古拙写意、 枯木生机等艺术问题的看法。石头本是死物, 东坡却欣赏其“丑而文”, 不动不生的石头与干枯凋敝的树木形成鲜明对比, 石头表面的圆转弧线墨迹凸显了运动感与具足感, 其本身是内向式地吸引住观者的目光, 石块左侧大, 右半侧小并向右上方斜生出一株分叉枯木, 枝干中段绕一半圈而后向外延展, 直中见曲。 巍然不动的石头处于绝对的静穆, 拼命向外生长的秃叶枯干蕴含着无限生机, 无时间性亦无空间性, 枯木“活”的生命状态被凝固亦被激发。 黄庭坚《题子瞻枯木》云:“折冲儒墨阵堂堂, 书入颜杨鸿雁行。 胸中元自有丘壑, 故作老木蟠风霜。”[14]215岁寒然后知松柏而后凋, 老木枯树本身就是文人画家的人格写照。 不论朱竹还是枯木都只是苏轼手中抒发性灵的艺术工具, 他的书画主张使得绘画审美范式得到长足发展, 以心写意、 表现性情的文人画审美标准逐渐确立。 苏轼的枯木图像不能简单地从形象、 技法等角度进行评价欣赏, 观者必须要结合其人其文, 以文人的志趣精神去印证枯木的审美滋味。 枯木可以在寂灭中得大自在, 亦如艺术家在困顿中保持真性情。 苏轼强调外枯中膏, 以逸笔写意, 他的木石图如绝对枯寂如雷默渊深, 圆与弧中隐含生命律动。 抛开石头, 枯木还可以独立存在, 自身虽枯折朽败亦不肯“死去”, 偏要寂中成活、 枯木逢春。(13)石涛画跋:“六朝雷火树, 锻炼至于今。 两起孤棂岫, 两分破臂琴。 插天神护力, 捧露沾染巾。 偶向空心处, 微顶闻(闻顶)上音。”画跋见于石涛十二开山水册页, 美国弗利尔美术馆藏, 此画色彩绚烂而枯木深邃幽瑟, 树干笔直, 顶部遭遇雷火而断, 然已然生出点点翠绿。 此画为独株枯木图之典范, 可与苏轼木石图一同参看, 庶可品味枯木之生机不绝。此类枯木图多有变化组合, 梅兰竹石等静物各有搭配, 然其要旨总不过是“生机”二字。

图 5 苏轼《木石图》, 纸本墨笔, 2018年香港佳士得秋拍, 现藏中国

以动衬静, 是在隐含的动态画面中烘托生命清静。 寒鸦飞鸟最富于动态的那一瞬间被定格于朱耷《枯木寒鸦图》(图 6)中。

图 6 朱耷《枯木寒鸦图》, 纸本墨笔, 台北故宫博物院藏

此画为对角构图, 枯木似在左小右大两块石头中间生长, 向左枝干已然断裂, 向右枝干尚存, 合于斜线安排布置, 枯干层层点染墨块, 表现其斑驳粗糙。 图中有四只寒鸦, 右上角那一只取其翅膀将收的停落瞬间, 虽为静态画面, 实则给予观者以动态效果之联想暗示, 它与左下角“白眼朝天”的寒鸦对角呼应, 然目光并未交汇, 各自具然存在, 自有真性。 寒鸦含有共同的生物自然特征, 又具备个性化的独立意志表现。 总体而言, 墨色苍辣不失简润, 构图精巧亦有疏朗, 勃勃生机、 愤愤神态的寒鸦与不生不死、 不动不作的枯木巨石动静相生, 足见八大山人画中涉事即真的境界与躁动蓬勃的生命力之间若有若无的张力。

恽寿平《古木寒鸦图》(图 7)则呈现出不同的面貌, 题诗云:“乌鹊将栖处, 村烟欲上时。 寒声何处起, 风在最高枝。” 不同于墨笔枯木的瘦硬通神、 奇崛朴拙, 此画设色老辣, 与其谓之枯木, 不如称为秃木, 近景处枝干曲折, 远景黄绿枝叶繁茂纷乱, 与寻常枯木败叶的分布设计不同, 此景愈远愈稠密。 天空一角有寒鸦数点, 日暮云烟中盘旋的寒鸦似乎将要归巢, “形成一种纷乱而不可统绪的节奏, 构图密实, 恍惚幽眇, 旋律漂浮, 有一种超节奏的特别节奏”[15]565。 画面繁而不杂, 乱中有序, 群鸟之动, 只为回归到宁静安详的树巢——家园。

图 7 恽寿平《古木寒鸦图》, 山水花鸟图册之一,纸本设色, 北京故宫博物院藏

这是万物归宿、 人生旧处的返巢之感, 画家目睹“枯藤老树昏鸦”不可避免地心生故园之情。 对乡关故国的恋旧, 是人类集体无意识的表现。 庄子亦云人生如寄, 以大道为归宿, 他的生命哲学是将人从利害关系中解脱出来, 将心灵“放逐”到自性世界中, 直面生命的本真。 “中国人不是向无边空间作无限的追求, 而是‘留得无边在’, 低徊之, 玩味之, 点化成了音乐。 于是夕照中要有归鸦。 ‘众鸟欣有托, 吾亦爱吾庐。 ’(陶渊明诗)我们从无边世界回到万物, 回到自己, 回到我们的‘宇’。”[16]127道无所不在, 亦在笔端画上, 对于文人画家来说, 他们的大道是人生的安顿, 寒鸦集木寄寓了艺术家难以诉说的生命之思。 一动一静, 衰颓凋零的枯木天然与小鸟亲近, 鸟儿看到的不是枯枝败叶而是栖息安顿之处, 枯木图像之于画者亦是真切性灵之所寄。

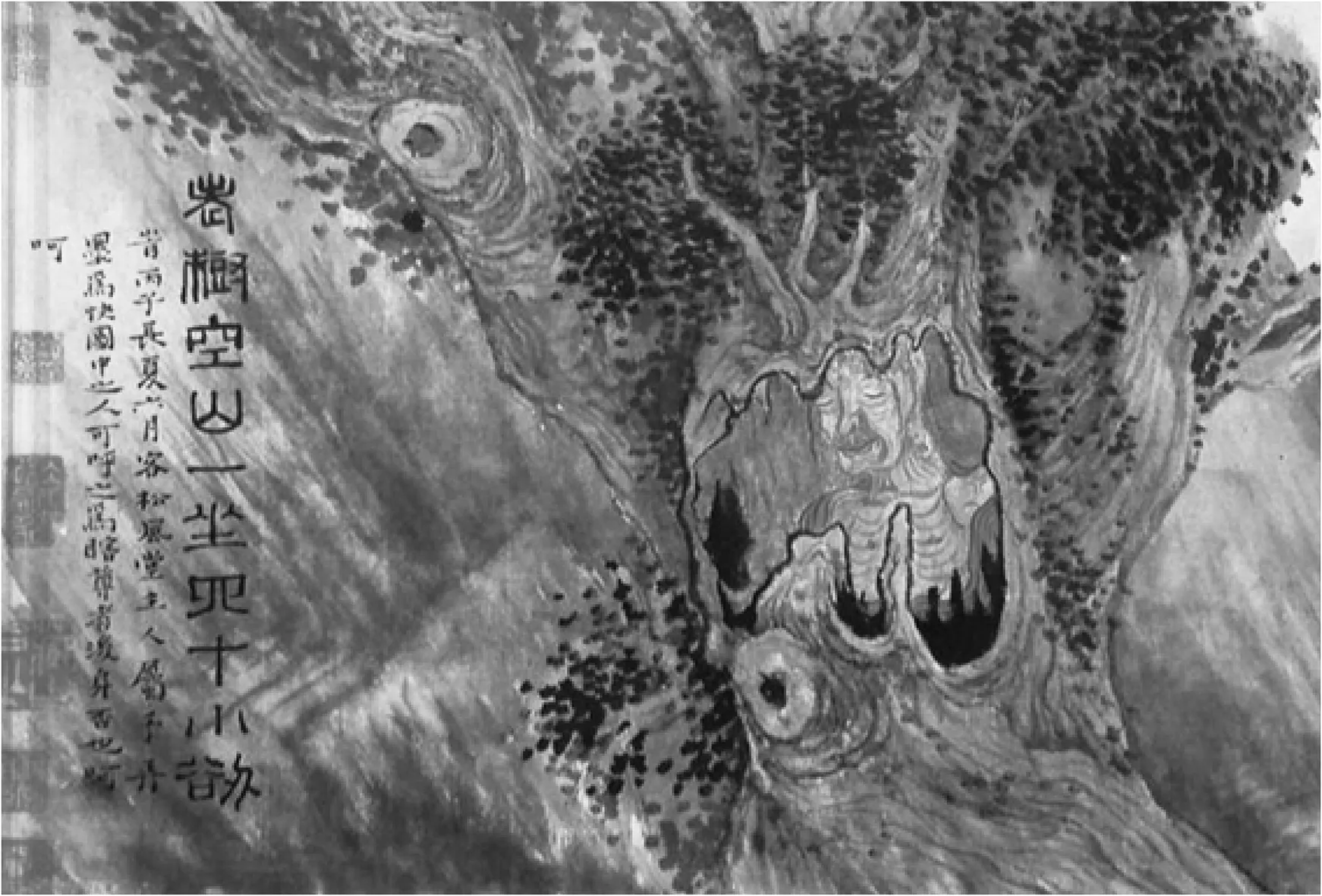

人可以以心明性, 观画会心。 木石图、 木鸟图等侧重表现自然万物的相生和谐, 然其本质还是枯木与“人”的关系。 有一类散木图像则直接在图中画出人物, 木与人的画面组合很大程度上受到画家外界与内心互动关系的影响, 观者亦会因个人因素而有不同的视觉感受。 “由于绘画媒材可将其早年诗作里的回忆视觉化, 或以更随意的视觉手法回应, 故可说是石涛最丰富的自传性材料之一。”[17]136以石涛《清湘书画稿》(图 8)长卷为例, 其中“老树尊者”画面片段的题跋为:“老树空山, 一坐四十小劫……图中之人可呼之为瞎尊者后身否也?”

图 8 石涛《清湘书画稿》》(局部), 纸本设色, 北京故宫博物院藏

石涛自号瞎尊者, 整幅图卷是画者在程浚家中消夏时候为主人致谢所作, 它是自传式、 自喻性的绘画作品。 就此局部画面而言, 枯坐老树中的瞎尊者即是石涛化身。 尊者树中悟道, 四十小劫亦如一刹那, 非我非非我, 空山老树一尊者。 大树枝繁叶茂, 惟在树干中间裂开一口, 露出枯槁盘坐的尊者的上半身, 肉身皱纹波状排列, 胸肋部分骨肉贫瘠可见, 此形象受到贯休、 陈洪绥创作的罗汉图影响, 亦合于庄子哲学中的枯槁之容。 尊者外如枯槁而实蕴精神, 这是以枯见活的艺术典型。 老树本身生机壮硕, 树干中间巨大裂孔似乎成为一面窗户, 如此构图安排是为了便于观者看到坐于树中的瞎尊者。 原本枯木图中树木的枯寂特征被转移到了人物身上, 枯木与枯槁之人同合于大道。 瞎尊者眼瞎心亮, 自性圆满, 以心明性; 而观者凭助肉眼透过树干裂孔得以窥见瞎尊者: 以眼观图的外视觉与以心见性的内视觉, 两者隐喻般地融合在一起。 此图表现了庄子哲学中的枯木精神。 在枯木与人的图像组合中, 见性常常寓意于见形。

“吾丧我”是《庄子》中的核心命题之一。 瞎尊者颇有吾丧我的意味, 在生命终极意义的探讨上, 诸家是相通的。 散木图大多没有“我”的形象, 以孤木代替自我, “我”之意味俱在。 此处瞎尊者虽为肉身之我, 然其参禅达道, 已经与天地万物并生合一。 从这个意义上而言, 散木图中不论“我”是否出现, 个性生命已然充沛于画面之中, 其要义即是解开生命的桎梏。 这就是散木图的人文内涵。 此处之荒木、 此时之古木、 此身之枯木, 环环相扣, 各有渗透, 在本质上是统一的, 都是表现文人画家的生命态度与艺术精神。

4 结 论

散木与人的关系是密切的, 哲学、 文学、 艺术等领域都在讨论其中的深意内蕴。 道不可言, 言不尽意, 散木精神是对《庄子》散木描写内容的一个勉为其难的概称, 它的意义是无限生发的: 无用不材, 荒寒独立, 全性长生, 外枯内真……文人画家偏爱《庄子》, 在书画创作中亦多合于庄子美学。 作为视觉表现的重要内容, 散木图像较为典型地体现了《庄子》散木哲学对传统绘画艺术的深刻影响: 第一, 荒木形象侧重表现荒寒旷野的环境特征, 非人为、 超世俗的空间更像是艺术家的心灵之地, 眼观心游, 他们可以寄托山林之志、 安顿困乏之心。 更有甚者, 荒原孤木成为了逃离和拒绝的“图像宣言”。 第二, 古木的内涵是强调跨越古今的历史追溯, 古木本身就是活着的历史, 时间不可避免地流逝, 甚至是“变坏”, 人们遂有“树犹如此, 人何以堪”的喟叹。 古木无古无今的另一层时间特质则是再超一等, 人们将目光从外部世界或远古之处抽离而将注意力转向自身自性, 古木即是我身, 当下即是永恒。 第三, 枯木是枯中见活, 是生命的真正本质, 在图像组合中, 石头以自身静寂反衬枯木一点生机中的无边春意, 雀鸟或飞或止的动态描绘亦凸显出散木的静穆傲立而生机不滞。 更为重要的是, 人物与枯木在图像中的相遇相视是精神心灵视觉化、 形象化的艺术投射与意趣再现。

对散木绘画的图像学讨论, 有助于感知和品读传统文艺精神的深刻内涵。 然而, 此方法亦存在不少问题, 在文本意象的艺术化视觉化过程中, 核心内涵的接受、 表现与再创造三者并非融洽无碍, 此类图像接受史研究的内在逻辑可能并不稳固可靠, 大多为会心感发式的领悟。 限于水平, 此处对若干绘画作品的解读难免是隔靴搔痒、 门外论道, 对于图像的选择亦不符合历史演变脉络, 仅从空间、 时间、 生命三个维度抓取例证, 恐有附会之弊, 姑妄言之, 故请方家赐正。

- 中北大学学报(社会科学版)的其它文章

- 农业院校大学生志愿服务长效机制构建研究

——以山西农业大学为例* - 山西抗日根据地的灾荒与救济*