高职院校资助育人状况的调研

——以Y高职学校为例

瞿 苏

(江苏旅游职业学院,江苏 扬州 225000)

教育资助工作者,只有深入学生,走到学生当中才能掌握第一手资料。要“健全学生资助制度”,这对高校学生资助育人工作提出了更高的要求[1]。为更好地开展高职院校资助育人工作,了解学生诉求,建立资助育人新理念,创新资助育人方式,提升资助育人质量,笔者对Y高职院校学生进行了调查和访谈。

一、调查方法与目的

1.调查人数

本次线上调查,共回收6542份问卷。经数据核查,有效问卷6542份,有效率为100%。

2.调查内容和方法

笔者于2020年12月11日针对Y高职院校全校学生开展了“资助育人工作状况”线上调查。调查内容根据资助工作中出现的问题设计,问卷共设计42个提问项目,包含:对资助政策了解情况,对学校和二级学院资助工作认可程度,以及学生对资助工作的诉求和建议。同时采用在线单独访谈、面谈的方式了解我校资助开展情况,访谈对象包括贫困学生、非贫困生、家长、辅导员、班主任、二级学院资助工作者等。针对不同年级贫困生的思想状况,查找存在的问题,从而制定更为科学有效的资助实施方案。同时也利用信息化平台,从多角度发现和采纳资助育人工作中存在的问题及意见。

二、目前资助工作现状

1.学生对国家资助政策了解情况

对国家资助政策的了解情况问卷调查显示,有30.92%的学生表示对资助政策不了解,有61.72%的学生表示对资助政策一般了解,仅有7.81%学生对资助政策很了解。对“了解国家资助政策的途径?”调查结果如图1所示,69.66%学生是通过班级例会或班级QQ群、微信群了解的。

图1 高职Y院校学生了解国家资助政策的途径

以上数据反应学生对国家资助政策了解不全面,主动了解国家资助政策的同学占极少数。而另一项“对班级是否成立了家庭经济困难认定评议小组”调查的结果为:27.06%的学生表示成立了,20.25%的学生表示没有成立;52.68%的学生表示不清楚。该数据说明大部分学生对资助工作不是非常关注,不关心资助文件,同时也反映了部分班级没有公开班级评定小组。

2.学生对资助工作认可程度

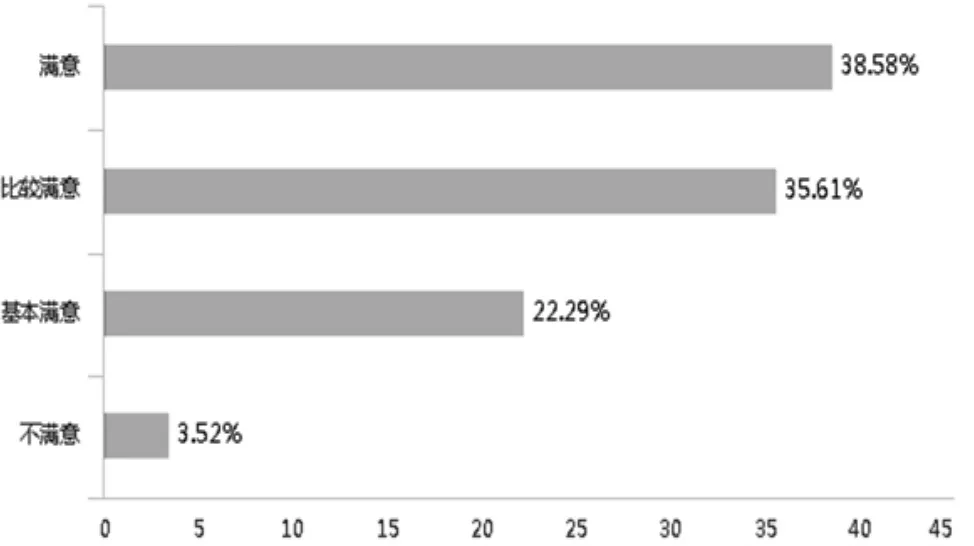

学校对家庭经济困难学生关注程度,32.59%的学生认为相当关注,并将其作为一个工作重点,55.04%的学生认为学校比较关心,有相应的措施为他们解决困难。38.12%的学生认为学校资助工作流程公开透明,34.94%的学生认为学校资助工作流程大体上公开透明。其中对资助工作满意度如图2所示。通过数据反映了学生对学校的资助工作比较满意,但仍有部分工作需要不断创新和改进。

图2 学生对学校资助工作的满意度

3.贫困认定工作存在的问题

目前国家助学金等资助政策覆盖面虽然较广,但对建档立卡、残疾学生、低保户等特殊困难群体的资助政策宣讲不足,导致存在个别学生对政策不了解而错失申请机会。此外,学生信息采集工作量大且繁琐,学生在信息采集中遇到的问题较多,同时由于助学金名额较少,学生忙于贫困认定,最后却拿不到助学金,这也容易造成这一群体的学生产生负面情绪。

在家庭经济困难认定工作调查中,24.63%的学生认为应当认真核实困难证明等材料的真实性,20.53%的学生表示要加强诚信教育,禁止学生提供虚假材料。27.62%的学生认为现行的资助体系中“认定家庭经济困难学生的困难程度”需加强改进和完善。从数据可以看出,学校对家庭经济困难认定工作的实施和执行不精准,需要加强老师对学生的了解和沟通。

如何做到对家庭经济困难学生的精准认定,一直是资助工作的难题[2]。在实际工作中,由于每年的家庭经济困难认定是在开学初一个月之内完成,同时高校学生来自不同地方,由于地域之间的差异,不同地区的学生沟通也不多。即使同一省市县的学生,不同宿舍的学生之间的沟通也并不深入。辅导员、班主任、班干部并不能完全深入了解每个同学的情况,这也导致贫困认定工作不完全精准。尤其在2019年秋学期建档立卡学生享受国家助学金和减免学费工作中,有一部分建档立卡学生不知道自己属于建档立卡。当江苏省资助中心系统、国资助系统发布建档立卡数据时,这些学生才知道自己属于建档立卡,这也是贫困认定工作不能完全精准的原因之一。

4.家庭经济困难学生的特点

在“你怎么看待贫困认定?”调查中,有69.28%的学生认为贫困不是一种耻辱,有85.07的学生认为贫困不是影响与人交往的重要因素,说明大部分学生能正确看待贫困,思想积极乐观。对于学校是否有“伪贫困生”,20.51%的学生认为有,说明事实存在部分学生缺失诚信。对于奖助学金获取以后,如何使用?受访学生的选项暴露了些问题,78.87%的学生是将其作为学费或生活费,9.89%的学生将其作为娱乐消费,该数据说明少部分获奖获助学生不能正确理解国家资助政策的目的。这有待学校和老师们加强引导,同时应建立获助学生资金使用的引导管理机制。在“你是否愿意加入资助类社团锻炼自己?”的调查中,75.15%的学生愿意,24.85%的学生不愿意,该数据表明少部分学生需加以引导。对“受贫困资助的大学生应该如何回报学校?”的调查结果如图3所示:

图3 受助学生回报学校的方式

以上数据表明,大部分高职学生思想积极进取,愿意通过自己的努力为社会做贡献。

5.高职院校的资助育人工作的内容和形式

学校开展资助育人开展相关工作情况调查数据为:47.68%的学生表示学校开展了诚信教育、受助学生先进典型等资助育人活动;80.34%的学生认为学校要加强诚信教育;68.51%的学生认为学校要帮助学生提升综合能力,说明学校资助育人工作开展比较全面。

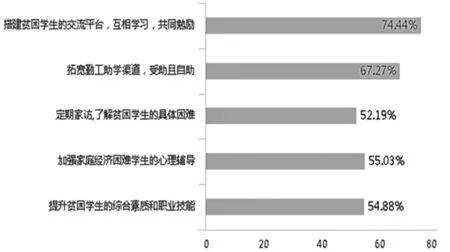

对“国家与学校还可以从哪些方面帮助家庭经济困难学生”的调查结果如图4所示:

图4 国家与学校还可以帮助家庭经济困难学生的5个方面

该数据说明高职院校需要不断思考,在新时中,如何更有效更科学地给学生搭建学习交流平台,以实现资助育人的目的。同时学生们也提出了对资助的后续引导、资料核查等工作的需求。

6.学校资助工作人员配备情况

学校及二级学院资助工作专职人员较少,资助工作也需要资助工作人员具备“爱心、细心、耐心、责任心”。新时代下,学生资助工作不仅要在物质帮扶的基础上实现发展型资助,同时也要能够实现能力提升、素质拓展。要实现“扶贫扶到根,脱贫脱到心”的工作目标,资助工作人员需要投入更多精力开展相关工作。

三、高职院校资助育人工作质量提升工作举措

(一)扩大资助政策宣传

1.多渠道宣传资助政策。通过学校迎新网站、抖音、微信公众号平台定期推送国家资助政策、绿色通道办理须知政策及办理流程等,让学生入学获得资助“零负担”。

2.建立学生资助社团,培养学生资助宣传大使。建立学生资助类社团,制定相关工作制度和流程。社团每学期定期召开理论联系实际的培训班和交流会,提升学生资助宣传大使的政策理论水平和解决实际问题的能力,并为学生们颁发学生资助宣传大使聘书。学校定期召开学生资助宣传大使会议,并在规定的时间内完成相应的宣传任务,并且每学期组织一次国家资助政策知识考试,并且根据学生们的工作情况给予经济奖励和精神奖励。

3.成立高校资助政策宣讲团。从学校三好学生、优秀学生干部、学生资助社团、学生资助宣传大使中遴选学生,成立学校“资助政策宣讲团”,并于新生入学、评奖评优工作开展时,组织资助政策宣讲团成员给其他学生宣讲。

(二)加大对二级学院资助育人工作的考核

1.奖助贷工作机制完善情况考核。各二级学院指定一位老师专门承担资助干事岗位,并在工作中形成“以老带新”的培养模式。同时二级学院资助队伍建设中,需明确细化人员和责任,只有责任落实到位,工作才会更加的细致有效。对二级学院资助量化考核指标中,增加成立二级学院奖助贷工作机制,明确是否成立工作小组或评审委员会以及是否配套有相应制度等。

2.育人成效考核。对二级学院资助育人考核中,增加新生中建档立卡家庭经济困难学生100%享受国家助学金和学费减免政策、奖助贷工作规范无投诉、学生贷后还款率100%、资助育人感恩教育成效显著、发表资助育人论文或有资助育人工作实践材料等项目考核。对二级学院对育人成效宣传的形式、数量、二级学院获奖人数占本二级学院人数的百分比、二级学院育人先进典型占本二级学院人数的百分比等方面进行量化。总之,“以协议为依据、以量化促效率、以考核带管理”为手段,来提高二级学院资助育人工作的质量[3]。

3.实干兴院。在资助管理体制上,学生处统筹,根据二级学院资助育人考核情况,进行资助数量分配和资助绩效分配。以此促进各二级学院切实提升相关资助育人工作质量,让学生满意,让学生为自己所在的学院感到自豪。

(三)加强感恩教育、诚信教育

资助方式由过去的单纯“输血”型资助转变为“输血与造血结合”型资助,Y高职院校本着“解决思想问题与解决实际问题相结合”的原则,[4]坚持助人与育人相结合,切实做好家庭经济困难学生的思想引领工作。除了经济上的帮扶、生活上的关爱,更重要的则是思想上的指引、心灵上的感化,以帮助学生树立起独立自强、诚实守信、懂得感恩的价值观。通过树立“自强之星”人物典型等方式进行自立自强教育,传播奋斗自强的感人事迹和精神,树立学生身边的自强榜样;通过抓住新生入学、贷款签协议、毕业等时间节点,加强法律意识、责权意识的宣传,使学生明确诚信记录对个人的重要性;通过成立爱心社团,组织学生参与志愿服务等公益活动来引导学生树立正确人生观,增强社会责任感,将感恩意识转化为行动,服务他人、回馈社会[5]。

(四)加强心理资助工作力度

心理资助一直以来是资助工作的一个考验。根据国家和江苏省教育厅文件要求,免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费。但是在开展工作时,也遇到了些问题。例如:2019年曾有一位江苏省建档立卡新生,其本人则表述自己不是建档立卡学生,不需要资助。班主任、二级学院领导、学生处负责老师都分别和该生沟通,了解该生情况,但该生一直不愿承认家庭困难情况,而是想通过拒绝帮助来造成自己家境良好的表象。面对这些学生,不仅需要资助工作者具备一定的专业能力,同时也要有对学生心理疏导的能力。

(五)加强勤工助学资助育人

1.完善勤工助学机制。勤工助学活动是大学生参与社会实践、树立正确劳动观念的重要途径,是培养大学生艰苦奋斗精神的重要手段。经调查,90%大学生都希望能参与勤工助学。

2.增加勤工助学岗位数量。图书馆、食堂、宿舍楼层长岗位管理,已比较成熟,但是并不能满足勤工助学的需求。学校适当增加了勤工助学项目,并在开展勤工助学项目工作中,形成勤工助学项目组织管理长效机制。

3.增加勤工助学能力提升培训。组织勤工助学招聘会,学生处通过公布设岗情况、模拟求职流程、实景呈现双选现场,不仅促进了勤工助学工作的有效开展,还为同学们进行了一次择业与就业的体验教学。同时每年组织一次勤工助学表彰大会,肯定学生的表现,同时对学生提出希望。学校可以充分发挥校内用工单位育人主体作用,对上岗学生采取个性化技能培训,实现学习实践、能力培养和经济资助三重功效的有机统一,帮助受助学生从内心深处自发努力脱贫。

4.积极建设资助文化。常规的勤工助学需增加创新元素和内涵,实现资助育人,需融入感恩文化。提升资助工作内涵,使勤工助学不再是一种简单的劳动交易,更成为一种爱的传递方式,是一种精神传承。

(六)加强受资助学生的存在感和获得感

学校每学期召开一次学生资助育人工作总结会,给受资助学生们提供舞台,表达自己的心声,展现自我。学生可以分享自己的学习经验,主动提高“获得感”,勇于踏出“舒适区”、精工铸就“匠心梦”,以及真实表达对国家和学校资助政策的感谢。

四、结语

综上所述,对新时代高职院校资助育人工作提出的合理化建议,具有可行性,能够逐步将“输血”型资助转变为“输血与造血结合”型资助。让中国精神,中国力量,厚植于学生心中,让学生们由衷感受到“生于种花家,何其荣幸”,真正实现高职院校资助工作的鱼人目标。