全球治理视角下的空间交通管理

江辉,钟鹏华,王凤宇,孙霖

(国家航天局,北京100048)

1 引言

人类只有一个地球,人类只有一个外空。随着空间技术的发展,外层空间已成为人类竞争的新疆域。随着航天器数量增加以及空间碎片的剧增,外层空间变得越来越拥挤,外空环境成为各方高度关注的领域。2009年美俄卫星在外空相撞,空间交通管理问题愈发引起人们重视。以2017年欧空局发表的 《实施欧洲空间交通管理制度》白皮书和美国2018年6月发布的 《国家空间交通管理政策》3号令为代表,国际社会对空间交通管理的讨论进入实操阶段。联合国和平利用外层空间委员会 (简称联合国外空委)法律小组委员会、国际宇航联合会等国际宇航界主要合作协调平台都适时启动了对空间交通管理的研究与讨论,将空间交通管理视为外空规则制定的重要方面。如何共同应对外空领域交通管理问题与挑战,成为世界各国关注的热点问题。本文将从全球治理的视角探讨空间交通管理问题,对当前我们去认识太空,构建太空共同的规则秩序有特殊的意义。

2 全球治理

2.1 全球问题与全球治理

上个世纪80年代以来,国际社会进入了全球化进程。经过30多年发展,全球化一方面提高了全球整体福祉水准,另一方面也积累了诸多严重的全球问题[1],如气候变化、环境污染等。全球问题关乎整个人类的生存与发展,需要全球层面共同面对,全球治理逐渐成为国际社会热议话题。

全球治理与国际治理的含义并不完全相同。在面对全球问题上,国际治理是不够的,需要从国际治理走向全球治理,从国际治理的改革走向全球治理的创新[2]。国际治理是致力于民族国家组成的国际体系 (包括国际制度)对全球问题的管理[2]。而全球治理则试图克服民族国家体系的局限性,让更多的非国家行为体也进入解决全球问题的过程。非国家行为体既包括联合国、国际货币基金组织、世界银行等全球性国际组织,也包括类似欧盟、非盟、东盟、上合组织等地区组织,以及大型跨国公司、慈善组织、环境保护组织,乃至个人行为者等。全球治理理论来源于建立国际秩序、解决全球问题的集体行动,主要强调的是一种共同参与的理念[3]。

全球治理是定义、构成以及调和在国际舞台的公民、社会、市场和国家之间关系的法律、规范、政策和机构的总和,包括一系列广泛的合作问题解决安排。因此治理的主体主要包括国家、国际间组织、非政府组织、私人企业以及其他的公民,他们通过更加正式的采取硬原则 (法律和条约)的方式或者其他有管理架构或者有管理集体事务行为的机构通过广泛的合作完成治理安排[4]。全球治理是世界所有或大多数行为体在基于某种普遍适用的、尊重的规则去追求自身利益[5]。全球治理不仅指的是治理范围要达到全球,更指的是治理广泛参与性和包容性,即除了各个国家 (政府)外,非国家政府行为体的积极作用也很重要。大国尤其是超级大国要在全球治理中承担更大的责任,众多的中小国家尤其是贫困的国家决定着全球治理的正当性和实际成效[6]。

2.2 全球治理体系历史演变

全球治理体系历史演变可以分为三个阶段,即帝国秩序下的均势体系、国联体系、联合国体系和后冷战秩序[7]。

帝国秩序的均势体系是全球治理体系的一个开端,是欧洲的一种协调机制,为了维护领土和主权完整的大国,通常制定维持均势现状的政策,一旦出现国际争端,他们就会召开专门会议。在这个阶段美国主要精力是防止欧洲国家对拉美的控制。

第二个阶段是国联体系,国联体系是在一战后正式成立的,它的目的是为了维护一战后的国际格局,防止德国东山再起,避免一战的悲剧。但是国联虽然试图调停国际间争端,但由于其缺乏强制力,并没有发挥应有的作用,结果以二战的爆发宣告国联体系的失败。这期间,美国虽是国联的倡议者,但是并没有加入国联,国联那个时候主要是受英法两国操纵。

第三个阶段就是联合国体系与后冷战的秩序。二战结束时,美国一跃成为世界上综合国力最强的超级大国,又拥有核武器,同时其经济总量占到世界经济总量的50%。于是,美国放弃孤立主义的外交政策后,转向多边主义,开始积极参与国际事务。美国、苏联、英国三国主导建立了联合国体系,并奠定了战后的国际经济秩序。联合国体系不仅成为全球话语的舞台,也成为全球竞争的舞台。

3 外空领域的全球治理

太空是人类共同的疆域,太空资源是人类共同的财富,和平探索、开发和利用太空是人类共同的追求。航天技术对人类经济社会发展的带动作用逐渐被认识,正在受到越来越多国家的重视。而随着外空活动主体多元化和外空探索领域不断拓展,空间轨道拥堵、空间碎片增加、卫星频率轨道资源供需矛盾突出等空间环境问题日益凸显,发生轨道碰撞和有害干扰的可能性不断增加,遭遇空间天气事件威胁的可能性越来越大,外空的全球治理也成为各方关注的热点问题。

3.1 外空领域发展态势

随着航天技术被广泛应用于社会经济和人类生活,航天科技的发展也成为各国体现其科技能力和水平的重要方面,越来越多的国家也加入到航天国家的行列。联合国外空委从最初的24个成员国已经发展到95个成员国,拥有卫星的国家数量从2008年的50个增加到2018年的82个[8],越来越多的新兴航天国家加入到了航天国家这个行列。目前有12个国家具有航天发射能力[1]。俄罗斯、欧空局、中国、日本和印度拥有完善的航天设施,航天能力居于前列,而当前航天能力和水平美国一强独大,处于领头羊位置。

航天技术与国家的经济生活以及军事安全密切相关,航天大国基于国家的利益有不同的关切,对于外空国际规则的需求是基于军事利用和国家利益的考量。美国将航天领域的绝对领先视为其霸权领导地位的重要标志,在多份文件中也始终强调其在该领域的领导地位。俄罗斯由于受到政治经济影响,航天技术的发展受到了一定限制,但作为一个老牌的航天大国,技术实力仍不容小觑,尤其在外空规则制定过程中,强调维持其国际领导力,发挥国际影响力的重要作用。欧洲的国家是以集体的力量强调国际合作,利用欧空局这一平台,不断在国际社会上加强话语权,发挥领导力作用。印度和日本作为亚洲的航天大国强调其地区影响力,印度近年来强调航天大国重要地位,在国际发射服务领域占有一席之地;日本与美国结盟,利用国际组织多边的平台,不断提升影响力,不断强调其在亚太的领导力。另外一些新兴的航天国家,尤其是一些非洲、拉美的国家在进行外空规则磋商时,更是利用集体力量发声,表达对发展权益的关注,并强调在外空领域和平利用的特性。

3.2 联合国外空法律体系的建立

外空领域全球治理的基础是各国共同认同的外空法律体系建设。相比于其他领域,外空领域法律体系的建立就是从联合国平台下开展外空条约开始的。

1957年,人类第一颗人造地球卫星由苏联发射升空之后,美苏之间开始了太空竞赛,两个超级大国都试图利用外层空间。在竞争态势下,两个军事超级大国之间达成默契,军事利用外空的规范性框架应仅由双边方式处理,但另一方面,利用外空应在联合国系统内处理。1958年,联合国通过决议,设立了一个由18个国家组成的特设委员会,目的是向联合国大会报告联合国及其机构在和平利用外空的国际合作中的活动和资源、未来组织安排及实施探测外空项目中可能产生的法律问题等[9]。在这个特设委员会下,1959年12月,联合国大会通过决议,设立一个包括24个成员的常设委员会,也就是后来的联合国外空委,下设法律小组委员会和科技小组委员会,其职责是审查空间活动中国际合作的范围研究,在联合国框架下承担的具有操作性,可执行和平利用外空项目的手段[10]。委员会建立了独立的联合国外空事务办公室——联合国外空司。

外空领域的法律体系是在只有极少数国家开展外空活动时就启动了外空领域的国际法磋商。联合国成为起草和平利用外层空间的立法论坛。美苏作为两个空间强国,对于空间法律的制定发挥了至关重要的作用。外空条约的法律体系不是两个强国双边谈判的结果,而是在联合国的多边层面进行的,它具有更广泛的代表性。

联合国外空委确立了协商一致的原则,不实行投票制,每个成员国都有否决权。在这种方式下,联合国成为草拟和平利用外空的空间立法论坛。从1961年开始,联合国外空委就在联合国大会的授权下,开始了就国际空间法发展基础的基本原则进行磋商。1963年12月,联合国大会通过了外空委法律小组委员会制定的 《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》,这实际上反映了国际社会试图以正式的形式为外空活动确立法律原则的努力。1967年联合国大会正式通过了 《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》(《外空条约》),所有国家放弃了在外空主张国家主权。随后,1968年的 《营救协定》,1972年的 《责任公约》,1975年的 《登记公约》以及1979年的 《月球协定》都是按照这种协商一致原则在联合国大会通过。随后,联合国大会还通过了若干原则决议,共同构成了外空领域开展外空活动的法律框架体系,成为外空全球治理的法律基础。

3.3 外空治理体系的新进展

上个世纪80年代以来,各国开展的航天活动愈发频繁,航天技术及其应用与人类社会经济生活联系越来越紧密。特别是本世纪以来,飞速发展的微小卫星与低成本火箭,极大地降低了进入空间和利用空间活动的门槛,也使空间技术和空间活动迈向大众时代[11],为低成本巨型星座的发展创造了条件。美国太空探索公司 (SpaceX)的“星链”卫星星座,计划发射约1.2万颗卫星,目前SpaceX已经发射了1200多颗星链卫星[12]。这在为人类生活带来新变化的同时,也让太空领域的环境面临巨大挑战,外空规则的法律体系也受到越来越多新挑战。

从空间法律制度建设来看,从上个世纪80年代至今,国际社会并没有通过新的国际条约,仅仅通过一些决议、指南等软法性质的法律文件来指导外空领域相关活动。在过去十年,联合国外空委科技小组委员会的外空活动长期可持续性工作组成为最为活跃的软法进程,经过9年的工作,联合国外空委在2019年通过了21条指南[13],这是近年来在外空领域规则磋商取得的最重要进展。同时,在裁谈会的框架下,中俄联合提出了“防止在外空放置武器、不对外空物体使用或威胁使用武力”(PPWT)条约草案,希推动防止外空军控条约的谈判,但因美国独家阻拦使得谈判无法实质启动。此外,欧盟曾试图推动 《国际外空行为准则》的谈判也无果而终。

4 空间交通管理

随着发射的航天器剧增,外空碎片问题越发严重,在轨航天器受到的威胁越来越大,外空环境压力增大,使得国际社会对开展空间交通管理的呼声不断。2009年人类第一起空间交通事故——美俄两颗卫星的相撞,无疑推动了空间交通管理的研究。随着欧空局、美国等国家空间交通管理政策相继出台,以及联合国外空委等多边平台将空间交通管理列为重要议题广泛讨论,空间交通管理的研究和讨论进入了新的高潮。

4.1 空间交通管理的 “3W 1H”

在讨论空间交通管理时,需要深入思考“3W1H”的问题:

第一个 “W”是Where,即界定空间交通管理的范围。我们需要清楚地去思考在哪里实行空间交通管理。是在外空,还是包括临近空间或是领空?是否涵盖各国领土范围内的航天活动?

第二 “W”是 Who,即谁来管理,谁是警察。空间交通管理的概念是沿用了在现实社会中的交通管理的概念,那么在一个国家内,执法者可以是警察,但是国际社会是个无政府的社会,外空中没有主权概念。那么,在外空领域实现空间交通管理,谁是执法者?如果确立了太空的交通规则,谁来确保政策的执行?

第三个 “W”是What,即管理的内容是什么。管理的不同的客体,有不同的管理方式、模式和重点。是管人 (国家)?管物 (航天器、火箭)?或者是管行为?

一个 “H”是How,即要怎么管。是利用现有国际治理体系?是利用联合国外空委/联合国外空司,还是将外空委改造成类似国际民航组织或国际电联这样的具有更强约束力的国际组织?怎么实施这种管理呢?管理的手段是什么?

无政府国际社会,如何更好管理无主权属性的外层空间?“3W1H”的问题既是应对全球问题的出发点,也是解决交通管理问题的落脚点。在解决共同的全球问题时,是霸权统治还是国际合作方式下的多边主义也是当前面临的现实问题。

4.2 空间交通管理的现状

本世纪以来,空间交通管理陆续成为诸多外空合作平台上各方讨论的重点议题之一。2006年,国际宇航科学院在前期空间交通管理研究课题基础上,发布了 《空间交通管理研究报告》,指出空间交通管理是为了保障航天器空间进入、空间运行和空间返回地球期间免受物质和电磁波等的干扰,而制订的一系列技术和法律规范。2016年,联合国外空委法律小组委员会专门设定议题讨论空间交通管理问题。2017年,欧空局发表了 《实施欧洲空间交通管理制度》白皮书 (共三卷),指出空间交通管理是为确保安全的载人和无人洲际飞行、亚轨道飞行以及穿越近地空间和空气空间的飞行,所实施的所有必要管理、监督和控制运行措施。2018年,美国发布了空间政策三号令 《国家空间交通管理政策》,明确空间交通管理是指为提高外空环境中行动的安全性、稳定性和可持续性,而对外空活动进行的规划、协调和在轨同步等工作。

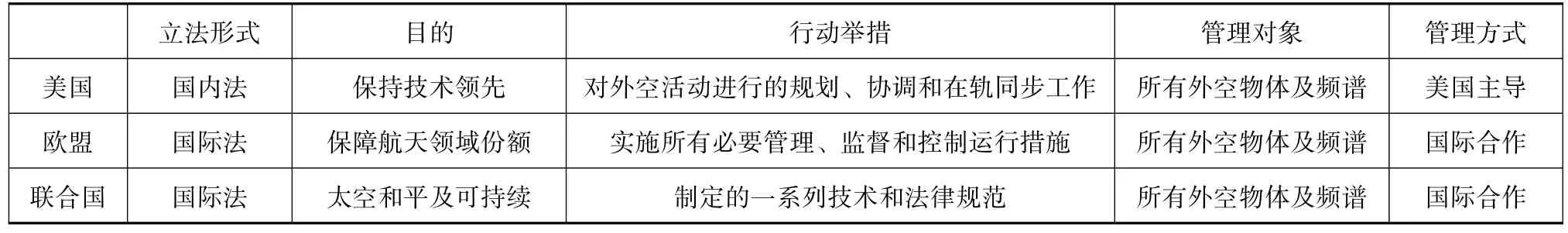

各方都强调了空间交通管理在保证空间有关活动安全方面的重要意义,从立法形式、发展目的、行动举措、管理队形、管理方式的比较[14],可以看出,各方推动的空间交通管理,都将所有外空物体及频谱列为管理的对象,见表1。但是,对于其定义,国际社会还没有形成一个广泛接受的共识,关于空间交通管理涉及的 “3W1H”核心问题的研究,也尚在进行中。

表1 各方概念的比较Table 1 Comparison of the concepts of the parties

4.3 空间交通管理新趋势

美国为维护其在外空的领导地位,一直不遗余力地将其国内法推动成为国际法,引领外空国际规则的制定。例如,美国将其空间交通管理政策作为其执行联合国外空委21条外空活动长期可持续性指南的重要措施,并希望借此影响其他国家,能将其上升为国际标准或者国际规范。

国际社会更愿意利用国际合作模式推动在空间的交通管理问题。在这一过程中,国际组织在不断地发挥作用,除联合国、国际民航组织、国际电联、机构间空间碎片协调委员会、空间标准委员会等专业性政府间国际组织在制定一些相关国际规则外,欧盟等区域性国际组织也希望能够推动国际外空行为准则的谈判,以不断强化其在外空领域的一些领导力。而一些发展中国国家更加强调其对未来发展权益、发展空间和航天基础能力建设的关注,通过合作协商集体发声的方式参与国际规则的制定。国际宇航联、国际宇航科学院、空间研究委员会等非政府国际合作组织,则通过开展专题研究并与各国政府合作的方式,扩大成果影响力,以期影响国际规则的建立。

同时,新兴商业航天作为当前全球航天发展的热点之一,也在影响着外空规则的制定。低轨通信巨型星座、太空采矿、太空旅游等商业理念建设所采用的新技术、新模式对现有外空法律框架提出了越来越多的挑战。资本的逐利也要求相关外空规则能够服务于商业航天运营。2015年,在外空资源开发私人实体、美国深空矿业公司和世界安全基金会等推动和支持下成立的半官方机构——外空资源海牙工作组[15],从一定程度上反映出原来主要考虑国家利益的外空规则制定博弈开始掺杂商业组织的经济利益,未来外空规则的制定将更为复杂。

5 中国的实践

1970年,中国发射第一颗人造地球卫星,宣布进入太空时代时,国际外空法律框架已经初步建成,中国在第一轮外空规则制定的浪潮中缺位。但是,随着中国航天的发展,特别是本世纪以来探月工程、载人航天、北斗导航、高分辨率对地观测系统重大专项等系列成果的取得,中国参与外空活动的频次和范围不断扩大,越来越活跃在外空国际规则磋商舞台并发挥重要作用。国际外空活动治理也越来越需要中国的参与。

中国航天正在从航天大国向航天强国迈进。当前,中国正在积极推进 《航天法》立法进程,国内也形成了空间交通管理的研究热潮。政府、学届、工业界等从不同角度积极开展这一主题研讨,中国官员和学者也越来越多出现在国际外空规则磋商中和空间交通管理等全球治理学术会议中。但是,在外空领域的全球治理中,中国要发挥更大的作用,更好地履行国际责任,就需要进一步从国内实践出发,结合当前最新的发展形势,从外空活动长期可持续性的角度,认真研究“3W1H”的问题,不断丰富和完善当前外空领域全球治理理论体系,推动全球治理体系变革。

面对当今百年未有之大变局,面对全球治理体系的不断发展演变,中国有参与其中的意愿,国际社会也对中国的参与有更多期待。2021年3月,中国政府对外公布了 《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出在航天领域实施国家重大科技项目,包括探月工程四期,火星环绕、小行星巡视等星际探测,重型运载火箭和重复使用航天运输系统等,打造全球覆盖、通信、导航、遥感空间基础设施体系,推进北斗产业化,提出将航天作为战略性新兴产业予以大力推进。中国也将积极参与全球治理体系改革和建设。中国正在努力做一个航天领域知识创造者、规则建设者,积极构建在外空领域的人类命运共同体,为外空领域的全球治理和空间交通管理作出中国的贡献,推动外空领域全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。