激光扫描技术在隧洞轮廓时变监测中的应用

高要辉,王才品,王兆丰,邱士利

(1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 310014;2.安徽六安霍山县水务局,安徽 六安 237200;3.中国科学院 武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点实验室,湖北 武汉 430071)

深部工程建设面临着埋深大、地应力水平高和地质条件复杂的严峻挑战,在大规模开挖强卸荷作用下发生持续大变形、大面积片帮、大体积塌方和高强度岩爆等工程灾害的可能性增大[1-4],这些灾害严重制约基础工程和相关学科的发展。深埋隧洞全断面轮廓改变实时监测可以及时反映围岩破坏的位置和程度,从而为深埋工程灾害的演化过程提供参考,因此,精确快速获取隧洞轮廓改变情况就显得十分重要。

传统的围岩变形监测手段是通过在洞壁上埋设控制点,利用全站仪、收敛仪和断面仪等进行多期连续监测,这些方法费时费力,影响施工时间,监测人员的人身安全不能保障,并且埋设的控制点容易受到破坏。相比于传统的“单点式”数据采集模式,三维激光扫描仪[5]具有非接触性、高精度、高数据采样率、高效率以及对外在环境要求低的技术优势。近年来,已有不少研究者利用三维激光扫描仪开展隧洞全断面变形监测的研究[6-10]。另外,三维激光扫描仪在其他工程变形监测中亦受到测绘者的青睐,如,土石坝[11]、基坑[12]和滑坡[13]等。笔者通过三维激光扫描仪采集中国锦屏地下实验室二期(CJPL-II)[1]工程8#实验室的点云数据,经过坐标转换、拼接、去噪、共面处理和连续切片等方法,对比分析隧洞不同桩号处断面轮廓的改变规律。

1 基于三维点云数据信息的隧洞断面处理技术

对非圆形隧洞,不能通过计算平均变形半径的方法来描述断面的相对变形,但可以将隧洞等间隔连续切割成若干横截面,获得不同桩号断面的轮廓形态,进而得到断面收敛和破坏区域,并计算断面轮廓随时间的改变值。

笔者提出一种基于三维点云数据信息的隧洞断面处理技术,用于实时测量隧洞的点云并更新其断面轮廓改变值,处理流程如图1所示。基于点云的隧洞断面处理技术主要分为3 个步骤:点云数据采集、点云数据预处理和隧洞断面点云分析。锦屏地下实验室整体由4 个交通洞和9 个实验室组成,下面以中国锦屏地下实验室二期(CJPL-II)[1]工程8#实验室为例介绍此算法。该实验室为城门洞型隧洞,采用钻爆法掘进,设计截面为14 m × 14 m,开挖次序依次为中导洞开挖、边墙扩挖和下层开挖[1],支护方式主要为锚杆和喷射混凝土。

图1 基于点云的隧洞断面处理流程图Fig.1 Flow chart of cross-section processing based on tunnel point clouds

1) 点云数据采集。对已建设完毕的隧洞,可以利用三维激光扫描仪和标靶采集隧洞点云,进而实现点云的拼接;对正在开挖的隧洞,由于隧洞作业现场条件受限,无法设定固定标靶,需利用三维激光扫描仪和全站仪收集隧洞点云数据,通过大地基准点实现点云配准,如图2所示。本研究采用的三维激光扫描仪型号为徕卡C10[14],根据同一断面不同次数连续扫描结果的对比结果[4],发现徕卡C10三维激光扫描仪的测量的精度为1 mm[15]。2) 点云数据预处理。预处理的目的是将每次扫描数据的局部坐标系转化为大地坐标系,从而实现所有点云数据的配准和拼接工作,对于轮廓明显的噪点,借助后处理软件完成去噪,最后对所需要分析的断面进行连续切片并导出成MATLAB程序可以处理的txt格式。图3给出了8#实验室点云数据的一个预处理过程。3) 隧洞断面点云分析。基于MATLAB软件,编制点云数据批处理可视化程序,对预处理的点云数据进行去噪和共面处理,生成监测断面,通过断面中心点的识别,分析断面轮廓随时间的改变特征。由于隧洞断面非规则即曲率变化大,本研究采用偏差过滤法[16]去除不易发现的噪点,该方法就是通过连接判断点(Pi)的前后两点(Pi-1和Pi+1),计算判断点到此弦的距离hi,如果hi≥e(e是给定的允许误差),则认为Pi是异常点。图4给出了8#实验室一组断面的提取结果。

图2 点云采集仪器布置示意图Fig.2 Schematic diagram of the monitoring instrument layout for collecting point clouds

图3 隧洞点云数据的预处理Fig.3 Pre-processing of tunnel point clouds

图4 基于MATLAB软件的断面处理结果Fig.4 Results of cross-section processing using MATLAB software

2 隧洞断面轮廓时变成因的分类

将影响隧洞断面轮廓时变的因素分为两大类:人为或施工活动对隧洞轮廓的改变和围岩开挖力学响应对隧洞轮廓的改变,如收敛变形、高应力破坏(剥落、片帮等)和结构面控制的掉块或塌方。人为或施工因素主要包括:超欠挖的二次开挖改变,表层支护如喷射混凝土、衬砌模具等的改变,施工设备如电缆、通风管道等的改变;围岩开挖力学响应因素主要包括:表层岩体破坏,围岩内部收敛变形或开裂,岩体结构面张开或滑移。计算隧洞断面轮廓改变值时应尽量去除人为或施工因素的影响,从围岩开挖力学响应因素的角度考虑,隧洞断面轮廓时变特征反过来可以用于分析围岩的破坏机制和变形规律,也可以用于校核现场地应力状态。

3 应用案例

3.1 基于点云的隧洞断面轮廓时变特征

锦屏地下实验室8#实验室共开展15 次中导洞、18 次边墙和8 次下层开挖的三维激光扫描工作。点云数据的预处理通过CYCLONE后处理软件实现,每间隔10 m共截取6 个不同桩号的断面:K0+10 m~K0+60 m,如图3(c)所示。点云数据的断面分析通过Matlab程序实现批处理。

图5~7给出了锦屏地下实验室8#实验室不同桩号断面轮廓改变的典型结果,横线填充区域表示收敛,斜线填充区域表示破坏(掉块、片帮和岩爆等),点填充区域表示隧洞底部改变。针对断面始末的两次扫描数据,选取顶拱和两侧边墙断面轮廓改变最大的位置,给出断面轮廓随时间的改变曲线,其中曲线上升表示断面收敛变形,曲线下降表示断面发生破坏。整体而言,8#实验室断面轮廓改变主要发生在上导洞和边墙开挖期间,下层开挖断面轮廓改变较小;顶拱和北侧边墙断面以收敛变形为主,且顶拱收敛较小;南侧边墙断面改变以破坏为主,且集中在隧洞掘进的开口范围。

图5 8#实验室K0+10 m桩号断面轮廓改变结果Fig.5 Results of cross-section changes at the stake of K0+10 m in the 8th laboratory

图6 8#实验室K0+20 m桩号断面轮廓改变结果Fig.6 Results of cross-section changes at the stake of K0+20 m in the 8th laboratory

图7 8#实验室K0+30 m桩号断面轮廓改变结果Fig.7 Results of cross-section changes at the stake of K0+30 m in the 8th laboratory

以8#实验室K0+20 m桩号在上导洞开挖期间的断面轮廓改变曲线为例,说明隧洞断面轮廓随时间的改变特征。2015年5月15日,隧洞掌子面推进至K0+20 m桩号附近,三维激光对此区域进行第1次扫描,此时围岩处于刚揭露的裸岩状态;2015年5月16日,经过现场喷混处理之后,监测到顶拱、北侧边墙和南侧边墙位置出现变形量,可以认为该值即为相对应位置喷射混凝土的厚度;2015年5月18日,相对于喷混之后,顶拱、北侧边墙和南侧边墙位置的变形值分别为0.010,0.001,0.012 m,该值可以认为是相对应位置喷射混凝土硬化的变形值;在此之后的1周内,断面轮廓改变较小;2015年5月28日,相对于喷混处理且硬化变形稳定之后,顶拱的变形值为0.009 m,说明顶拱已趋于稳定状态,北侧边墙变形值为0.039 m,说明北侧边墙依然存在较大的收敛变形,南侧边墙变形值为-0.197 m,负值说明南侧边墙发生破坏,经现场调研发现,南侧边墙区域发生岩爆,爆坑深度约为0.197 m;2015年6月3日,相对于2015年5月28日,顶拱、北侧边墙和南侧边墙位置的变形值分别为0.001,0.003,0.032 m,说明顶拱和北侧边墙已趋于稳定,0.032 m可以理解为岩爆区域复喷混凝土的厚度。

3.2 隧洞断面轮廓时变的成因机制

隧洞断面轮廓时变特征与锦屏地下实验室地应力状态、开挖方式和结构面的分布密切相关,结合现场破坏案例,本节将逐条分析隧洞断面轮廓的成因机制。

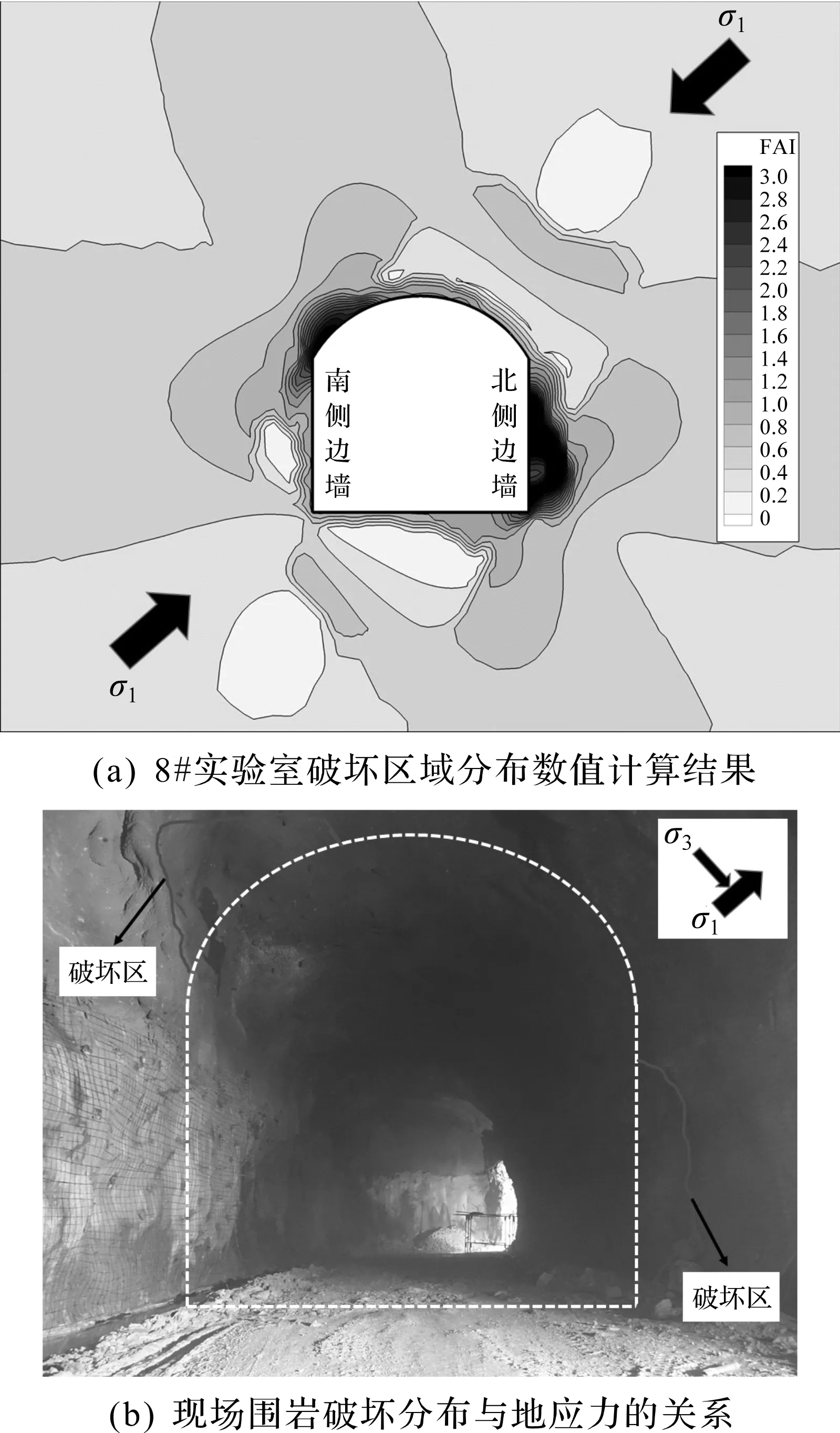

8#实验室断面轮廓时变特征与锦屏地下实验室地应力的分布紧密相关,根据现场实测的地应力大小和方向[17],运用FLAC3D软件,应用FAI评价方法[18],对8#实验室在开挖之后围岩破坏情况进行数值模拟,其破坏区域分布如图8(a)所示,数值计算的破坏结果和现场破坏相吻合,如图8(b)所示。可以得到:8#实验室南侧边墙靠拱肩位置和北侧边墙靠拱脚位置为高应力集中区域,易发生大变形甚至破坏,此结果与三维激光监测的断面轮廓时变特征相一致。

图8 隧洞破坏与地应力方向的关系Fig.8 Relations between the tunnel failure and in-situ stress direction

8#实验室区域地应力高且岩性较完整[1, 17],在钻爆法开挖的动力扰动和强卸荷条件下,隧洞围岩表层或损伤区容易产生破裂,导致收敛变形,另外,围岩的收敛变形也是进一步诱发新生破裂的重要因素[2],进而影响断面轮廓改变。Feng等[2]发现8#实验室在开挖强卸荷后隧洞表层发生片帮,随着暴露时间的增加,片帮深度不断增加,且随着持续的开挖扰动,已有片帮会持续张开诱发新生裂纹,片帮的集中分布区域与笔者监测的断面轮廓改变特征相符。

8#实验室开挖过程中揭露的结构面分布规律也影响着断面轮廓的改变特征。苏方声等[19]和Gao等[20]分别研究了锦屏地下实验室含硬性结构面岩石在单轴和真三轴压缩条件下的强度和破坏特征,发现平行于隧洞洞轴线的硬性结构面可以极大程度地降低岩体强度,且当结构面倾角较大时可以发生沿结构面的滑移破坏,因此,隧洞揭露的平行于隧洞轴线且倾角较大的结构面可能是限定断面轮阔形态的重要因素。图9是基于三维激光技术对结构面产状的算法[16]对8#实验室硬性结构面倾向和倾角的统计结果。整体而言,8#实验室边墙扩挖期间揭露的结构面数目最多,且平行于隧洞轴线方向的结构面数目也最多,因此,边墙开挖断面轮廓改变最为明显,如图5~7所示。另外,8#实验室下层开挖揭露的结构面最少,其断面轮廓改变也最小。

图9 8#实验室结构面倾向与倾角分布Fig.9 Distribution of dip direction and dip angle of structural planes in the 8th laboratory

此外,以两个岩爆破坏作为案例,分析结构面在其中的关键控制作用,探讨结构面对隧洞断面轮廓的边界限定作用。8#实验室上导洞K0+20 m和K0+30 m桩号南侧边墙在2015年5月28日发生岩爆,如图10(a)所示,造成此位置断面轮廓突变,并且在岩爆区域进行处理之后监测到此区域依然有持续的变形发生,如图6~7所示,说明此区域围岩内部损伤严重且有可能产生大量的新生裂纹,在下一步开挖期间有发生二次破坏的风险,需加强支护措施并提前做好预警工作。2015年8月23日,此区域再次发生岩爆,且岩爆等级更高、影响范围更大,如图10(b)所示,8#实验室K0+10~K0+30 m区域均受到影响,此区域南侧边墙到拱肩位置围岩完全破坏,现场支护也遭到完全损坏。在8#实验室发生的两次岩爆事件中,硬性结构面对岩爆的等级和破坏范围起着至关重要的控制作用。图5中K0+10 m桩号边墙扩挖南侧边墙在2015年8月23日的断面轮廓实际上就是图10(b)中硬性结构面的横截面,说明此结构面就是“8.23”岩爆爆坑的边界,并且,此结构面的产状为222°∠45°(倾向∠倾角),而8#实验室洞轴线走向为N58°W,说明此结构面基本与洞轴线平行,因此,在高地应力和强开挖卸荷下,平行于隧洞洞轴线且倾角较大的结构面可能会限定断面的最终轮阔形态。

图10 8#实验室岩爆照片Fig.10 Failure photos of rockburst in the 8th laboratory

4 讨 论

利用三维激光扫描技术、三维点云后处理技术和MATLAB程序语言可以有效地监测隧洞的断面轮廓时变规律,此技术为非接触远距离测量手段,因此,可为监测人员提供更加安全的作业环境,但此手段不可避免地受到点云数据质量的影响,现场机械振动、爆破和出渣粉尘以及施工人员走动等均会造成点云的误差,现场扫描工作应尽量避免。

以往研究中采用多点位移计来获得围岩变形数据,但由于高应力破裂作用以及考虑爆破开挖对设备的损坏过程,多点位移计的测点常常不能布置在隧洞围岩表层区域,这就导致了表层围岩变形数据的缺失,然而这些数据是分析围岩高应力破裂过程的重要数据,而采用隧洞表面轮廓时变监测可弥补上述监测信息的不足。此外,笔者提出的基于三维点云数据的深埋高应力隧洞断面处理技术,可以较好地校核地应力的大小和方向,即断面改变的位置和程度;也可以用于反分析围岩的力学行为,即断面随时间的改变特征;还可以反映围岩的收敛变形和新生破裂以及结构面作用的方式,对工程开挖和支护有一定的指导意义。

5 结 论

通过三维激光扫描技术、点云后处理技术和基于MATLAB软件的一体化程序语言,提出了一种基于三维点云数据信息的深埋隧洞断面处理技术,该技术可以快速精确地获得隧洞不同桩号断面轮廓随时间的改变规律。锦屏地下实验室8#实验室顶拱和北侧边墙区域以收敛变形为主,南侧边墙位置则以破坏为主,变形和破坏主要发生在中导洞和边墙开挖过程,不同开挖步序揭露的平行于洞轴线且倾角较大的硬性结构面对隧洞断面轮廓具有显著的限定作用。数值计算结果、现场监测的片帮集中分布区域和结构面统计结果与本研究三维激光监测的断面轮廓时变特征相符。