高龄股骨转子部位骨折的人工髋关节置换疗效

王家明,赵晓祥

(大理大学第四附属医院,云南楚雄 675000)

老年人股骨转子部位骨折通常是由意外摔倒引起,被称为人生的最后一次骨折,占髋部骨折的65%〔1〕,危险因素有女性、骨质疏松、白种人、中度到重度肥胖、日常活动受限且年龄大于80岁的老年人〔2〕。随着人们平均寿命的增长和社会老龄化,股骨转子间骨折的发病率在较快增长,但在青少年中很少见,高能量损伤通常可导致多种复杂创伤,也是股骨转子部位骨折的常见原因〔3-4〕。在这种情况下,股骨转子下骨折比经转子骨折常见,但对于老年人来说,股骨转子间骨折更常见。他们通常是由低强度损伤所致,例如摔倒,但患者的预后取决于伴随损伤,而不是转子骨折本身,老年人群的股骨转子间骨折有以下特点:患者年龄多介于70~80岁之间或更大年龄,女性患者是男性患者的3倍〔5〕,多存在其他并发症,一般而言,行走能力、运动范围、日常活动受限出现在骨折之前,保守治疗易发生肺炎、褥疮及骨折外的并发症,长期的卧床使骨质疏松症加重、骨折畸形愈合等,目前手术为主流治疗方式,对于75岁以上老年人做手术固定或是选择髋关节置换未做明确定论,手术内固定失败发生率达40%左右〔6-8〕,对于伴骨质疏松症不适宜内固定时,如果无关节置换禁忌证,宜一期髋关节置换。髋关节置换治疗老年股骨转子部位骨折的报道逐年增多,本文通过回顾性分析大理大学第四附属医院2010年1月至2019年9月收治的46例高龄患者股骨转子部位骨折行一期髋关节置换治疗,对其治疗效果作出评价。

1 资料和方法

1.1 基本资料 收集2010年1月至2019年9月住院并接受手术病例,受伤原因均为跌伤(头晕、卫生间滑倒或台阶踩滑)。其中,男12例,女34例;年龄79~93岁,平均年龄85.2岁;按Tronzo-Evans分类〔3〕:Ⅱ型3例,Ⅲ型22例,Ⅳ型21例。高血压病并长期服用降压药40例,2型糖尿病30例,1年前发生过心绞痛但病情稳定20例,长期抽烟合并慢性阻塞性肺疾病9例,合并以上3种慢性疾病20例,合并2种慢性病25例,以上患者服用相应治疗药物,仅1例只有一种慢性病(高血压病),2例患者在术前已有轻度坠积性肺炎。

1.2 纳入标准和排除标准 纳入标准:①年龄≥75岁;②手术3月后存活;③获得随访者。排除标准:①合并恶性肿瘤,手术禁忌者;②伤前无法独立行走者;③转子下骨折(即Tronzo-Evans分型为Ⅴ型);④手术3月内死亡;⑤手术3月后未能随访及资料不齐者。

1.3 手术方法

1.3.1 术前准备 常规术前化验,完善心、脑、肺功能检查及评估,X线及CT对骨折评估及分型,下肢血管彩超检查,手术前作出风险评估,内科疾病由相应内科及麻醉科会诊指导术前药物,内科疾病控制稳定者尽可能入院48 h内手术(40例),内科疾病控制不稳定者待内科疾病稳定再给予手术(入院48 h后手术,6例)。

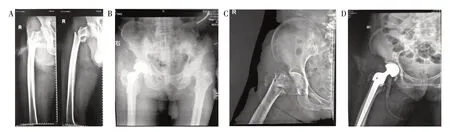

1.3.2 手术过程 腰麻或硬膜外麻醉,侧卧于手术台上,手术侧朝上,行髋关节后外侧入路,标记大转子位置,以此为中心点,纵行切口2∕3长度在远侧,1∕3切口在近侧,弧形在上,平行于臀大肌纤维,沿皮肤切口在转子上切开阔筋膜张肌和臀大肌筋膜,电凝臀肌粗线松解上方,对Ⅲ型和Ⅳ型骨折,大小转子骨折块复位,骨折块穿钢丝或钢缆将大小转子与股骨复位捆绑固定,将复杂骨折变成简单骨折,并确认钢丝捆绑固定牢靠,内旋下肢暴露外旋肌止点联合腱并部分切断,沿转子后缘纵行切开关节囊,脱位髋关节,分离股方肌,自止点处约2 cm处切断,电锯截断股骨颈,去除股骨头,暴露髋臼,清理髋臼边缘增生骨赘及多余软组织,切除髋臼内软组织及股骨头韧带直至清理干净,处理股骨侧:在小转子上2~3 cm处股骨颈再次截骨,髓腔锉处理髓腔,逐号扩大,根据髓腔骨质情况,股骨距损坏不严重者骨皮质较好者选用生物柄(10例),骨质疏松重者及股骨距骨折缺损重者选用骨水泥柄(32例),小转子不稳定者及不能复位固定的选用GTF柄(4例);生物柄固定者选号与髓腔锉大小一致;骨水泥固定者,髓腔内保持干燥状态,调和骨水泥至拉丝状态,骨水泥枪注入骨水泥,根据术前设计重建股骨距,股骨距骨缺损区骨水泥充填,保持股骨柄前倾角插入股骨柄至固定牢靠;GTF柄固定者大转子用双丝线或钢丝穿入GTF孔内绑紧固定,试摸后选用合适的双极股骨头安装,牵引复位关节,活动无脱位,检查大转子固定牢靠,臀中肌功能确认已重建,透视确认复位位置理想,放置或不放置引流,逐层缝合切口。见图1。

图1 典型病例手术前、后影像对比图

1.3.3 围手术期处理 手术完成后及时拍床旁X线片,输液补足血容量,及时纠正贫血,纠正低蛋白血症,术后次日低分肝素钙抗凝或口服利伐沙班片抗凝,同时服钙剂及抗骨质疏松药物治疗,主动肢体活动及下肢肌肉舒缩活动。

1.4 手术观察指标 切口长度,术中出血量,手术时间,关节功能恢复情况,术后3月末次随访、术后6、12月Harris髋关节功能评分。

1.5 康复训练 根据术中假体固定的情况,骨水泥固定者,在麻醉清醒后、生命体征平稳、一般情况允许下及早下床活动,手术后1 d或3 d、用或不用助行器或拐杖行走;生物柄固定者鼓励在手术麻醉清醒后床上抬高肢体作肌肉舒缩功能训练,充气压力波治疗,3~5 d后下床站立,待肌力恢复后下床站立时间逐渐增加,手术1周后手术侧肢体不负重助行器行走,或扶双侧拐杖行走;4例GTF柄固定者下床时间在手术后1~3 d,与骨水泥固定者康复训练基本一致;在1周后复查下肢彩超有无血栓后,作相应处理,住院7~20 d,平均住院10.8 d出院或转康复科功能锻炼,或治疗内科疾病;出院后电话指导功能康复训练;手术后14~16 d回院拆线,复查X线片,口服利伐沙班片或阿派沙班片抗凝治疗,骨化三醇或碳酸钙加磷酸盐类药物抗骨质疏松治疗。

1.6 评定标准 Harris髋关节功能评分量表,畸形、疼痛、功能和活动范围,满分100分,≥90分为优,80~89分为良,70~79分为中,<70分为差;置换前评分与置换后评分对比,置换后与最后一次随访对比,采用SPSS21.0软件进行统计学分析。

2 结果

手术均顺利完成,1例出现术中血压下降(60∕40 mmHg,1 mmHg=0.133 3 kPa),经麻黄碱、多巴胺等抢救成功;手术时间45~75 min,平均手术时间58 min;术中出血量80~250 mL,术中平均出血量100 mL;手术后输血2~10 U,平均输血2.3 U,低蛋白血症者输人血白蛋白;术后无伤口感染、褥疮、下肢深静脉栓塞等并发症;术后14~16 d拆线,切口均一期愈合,2例坠积性肺炎患者14 d拆线时痊愈。

术后随访:术后3、6、12月46例患者均获得随访,术前Harris评分为(32.3±4.5)分,全部为差,术后3月Harris功能评分为(89.1±2.2)分,其中优40例,良3例,差3例;术后6月Harris功能评分为(90.0±2.0)分,其中优44例,良1例,中1例,恢复至伤前的功能状态;术后12月Harris功能评分为(89.9±2.8)分,其中优45例,中1例;后期随访时均无褥疮或严重肺部感染等并发症发生,无下肢深静脉血栓等。术后3月优良率为93.48%(43∕46),与术前比较差异有统计学意义(P<0.05);术后6月优良率为97.83%(45∕46),与术前比较差异有统计学意义(P<0.05);术后12月优良率为97.83%(45∕46),与术前比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

目前,我国已步入老龄化社会,因骨质疏松等多种原因,老年股骨转子间骨折发病率亦呈现上升趋势,其治疗方法多种多样;积极治疗、早期下地活动、尽早恢复伤前生活状态,减少因卧床时间过长导致的如重症坠积性肺炎、褥疮等多种并发症是目前遵循的治疗原则〔4,9〕。在治疗上虽然存在一些问题,但尽早手术治疗基本已经达成一致意见,具体的治疗方法选择:内固定或关节置换选择有不同的意见,但对于伴骨质疏松不适宜内固定时,如果无关节置换禁忌证,宜一期关节置换已经成为主流意见〔10〕;对于手术时机把握尽可能早地进行,在48 h内完成手术;围手术期治疗、康复、骨质疏松治疗,与内固定术后无差别〔11〕;人工髋关节置换术已不仅仅是内固定术失败后的补救手术,其已经成为合并骨质疏松老年不稳定股骨转子部位骨折的常用术式〔11〕,对于股骨转子间骨折无法行内固定的或内固定后不能及早下床活动的患者,宜选择人工髋关节置换手术治疗。近年来国内外人工髋关节置换治疗老年股骨转子间骨折已有较多报道,但其疗效与安全性报道有差别〔12〕,目前多用于严重的股骨转子部位粉碎性骨折伴严重骨质疏松的患者。

关节置换的优点:关节置换可以较快矫正肢体畸形,有效缓解关节疼痛,及早恢复和改善关节运动功能,术后病人早期可以下地,髋关节稳定性好,能够早期功能锻炼和负重,较快地改善生活质量,特别对骨质疏松的患者发生股骨转子部位骨折,行骨折手术内固定,骨折部位难以达到稳定要求〔13〕,骨水泥型关节置换可使假体即刻稳定,患者术后全身情况允许就可以下床活动患肢。关节置换的缺点:人工髋关节置换手术只用于一些特殊的少数病例,手术相对创伤大,二次翻修手术难度大,术中对骨折碎块处理较复杂,特别是骨折后骨性标志改变,骨折块复位的位置欠理想,重建股骨距的精确性降低,必须固定大转子重建臀中肌功能〔14-15〕,医生需具备关节外科和创伤骨科的丰富经验和关节植入技术,这样可以减少手术失败的发生率〔14-15〕,通常,植入全关节或者半关节对患者身体条件的要求较高,在患者骨质疏松症严重的情况下,手术中严格的骨水泥技术可以保证良好的髓内锁定作用及股骨距的重建,假体仍然可以做到即刻稳定,有助于促进患者术后早期康复,提高患者的生活质量。本组32例骨水泥柄固定者,30例术后1~2 d就可下床行走,2例因体质衰弱下床活动推迟至术后1周,4例GTF柄固定者在术后1~3 d就可下床活动,10例生物柄固定者在术后平均4 d后谨慎下床站立,1周后助行器专人陪护下作迈步训练,但髋关节置换术只有少数适宜病例作为治疗转子间骨折的常规方法〔14〕,使用这种方法是由于它是明确的具有良好的牢固植入的单一步骤,是骨质疏松性应用的首要目标,但是关节置换也会发生并发症(包括术中骨水泥反应,本组1例术中血压下降者即是骨水泥反应),术后血肿、浅表和深部感染、术后关节脱位的发生等,据报道脱位发生率已达到20%〔4〕,本组有10例选择生物柄固定就是担心有骨水泥反应发生的风险,故选择作生物柄固定,但本组病例无术后脱位发生。本组病例均有程度较重的骨质疏松症,手术操作和骨块复位需仔细轻柔操作,进行臀中肌大转子附着点重建钢丝捆绑均1次成功,手术当时就将臀中肌功能重建。

围手术期处理:①镇痛:术前镇痛及手术后多模式镇痛,能有效降低患者术后疼痛、恶心、呕吐和心血管疾病事件的发生率,允许患者早期在无痛下进行肢体活动,有利早期康复。②术中出血和血栓防治:老年患者血栓发生率高达20%~40%,由此引发的肺栓塞常造成患者猝死,术前下肢血管超声作为常规检查,及早发现血栓,同时术前及术中应用氨甲环酸可以减少失血量但并不增加血栓发生率〔16-18〕,术后药物抗凝及静脉泵等物理抗凝,同时肢体早期活动有利减少肢体血栓的发生。③康复:关节活动练习术后即可进行〔18〕,术后1 d开始肢体肌肉舒缩活动,术后X线显示假体位置良好,术后2 d下床活动或助行器保护下部分负重。④骨质疏松的治疗:包括基础治疗如钙剂和维生素D,另根据骨密度和骨代谢标志物的结果选用双磷酸盐类或甲状旁腺类激素或鲑鱼降钙素〔19-22〕。

适应证选择:全身状况:实际年龄大于75岁或虽然年龄不到75岁但全身状况衰退,生理年龄已经大于75岁〔12-13〕;严重的骨质疏松症,心、脑血管疾病,肺功能及肝、肾功能等全身状态评估能够耐受髋关节置换术;骨折Tronzo-Evans分类Ⅲ型、Ⅳ型,或骨折情况估计内固定术后未能尽早活动肢体者、或内固定失败者,但由于病例样本量较小,且对术后3月未随访的患者作了排除,治疗结果的统计可能存在偏倚;另外手术是半髋股骨头置换,对寿命长的病例假体磨损缺乏长期的随访和观察,后期髋关节功能的评价还需继续观察。

综上所述,人工髋关节置换作为高龄股骨转子部位骨折患者的一种治疗方法,它的优势越来越明显,越来越多地受到临床骨科医师的关注。术前包括明确人工关节置换的适应证,对患者的全身情况充分评估,排除手术禁忌证,对骨折情况准确的分型及骨量评估,对手术方式及术中假体固定方式作出正确的选择,娴熟的技术操作,高龄股骨转子部位骨折患者采用人工股骨头置换术方式进行治疗,术后可早期下床,避免卧床导致重症肺炎等致命并发症,针对性的康复训练,可以在短时间内迅速恢复和改善髋关节功能,缩短临床治疗时间,提高患者后期生活质量,为临床治疗老年股骨转子部位骨折提供了一种新的选择。