基于电阻率成像技术的土壤层次可视化表达

李 富,欧元超

(安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南232001)

由于长期的地质、气象以及生物等因素作用,土壤普遍表现出分层次结构[1]。对于土壤的分层特性研究关系到土力学、农学、水利等领域的生产建设[2-3],如何做到快速并精确可视化对土壤分层是相关领域的研究者十分关注的问题。

运用钻孔资料[4]、分层取样[5]等是划分土壤分层次结构的重要渠道,然而在实际生产中这些方法往往经济效益不高,消耗大量的人力物力财力。近年来,许多研究者基于岩土层的物性差异对土壤层进行分析对比,从而进行土壤分层[6-7]。土壤电阻率是土壤的最基本的物理特性之一,土壤的质地、结构等是影响其电阻率值的主要因素,即土壤电阻率反映了物理化学特性[8-9]。解迎革等基于电阻率存在巨大差异,运用电阻率断层扫描技术非破坏、快速对土层厚度进行测定;郭在华等[10]基于三极法研制一套可在线观测不同深度的电阻率值的系统,从而反演出土壤的分层特性;Shin等[11]通过分析土壤不同层的质地差异,对在0~200cm的土壤剖面进行层次划分,依次为砂壤土、粉砂壤土和粘壤土。现今阶段,纵然地球物理学方法在研究土壤电阻率、土层厚度以及土壤含水性等方面取得了较大的突破[12-14],但在土壤层次的二、三维可视化精细展示的有关的研究报道较为少见。

本文以土壤层之间的电阻率差异为前提,运用高密度电法探测技术对测区布设多条测线,通过对比分析温纳三极和温纳四极二维视电阻率曲线、一阶差分曲线,并对各条测线进行三维联合反演,获得三维可视化土壤层次结构体,即可对土壤层进行精确划分。该结果可为土壤学、农学等相关研究提供技术支持。

1 高密度电法探测技术

1.1 高密度电法数据采集原理

高密度电法原理与常规电法相同,其有AM、ABM两种数据采集方式。温纳四极ABM测量时,电极距MN=AM=NB,A、B、M、N逐点同时向一方移动得到一条剖面线,然后自动加大电极距可得到另一台剖面线,依次不断扫描最后得到的是倒梯形断面。温纳三极AM测量时,将供电电极B置无穷远、N作为参考电极,测量在点电源电极A供电条件下电极M的电位。

1.2 电阻率联合反演

高密度电法探测技术基于土壤层的电性差异为基础,对现场每条测线采集的地点信息进行处理。对于地下每个测点层所得视电阻率求取平均值,即:

式中:ρsi——每一测点层位平均电阻率值;

ρsi(k)——第i测点层位第k个测点;

n——每一测点层位的测点数。

进而运用相邻层位求差法可得每条剖面线所测深度层位的一阶差分曲线,求取一阶差分公式如下:

式中:Δρsi——第i测点层位差分值。

此外,通过对各条测线所得视电阻率数据进行整理,进而运用反演软件进行二维电阻率反演,再联合多条测线数据进行三维反演,构建三维可视化模型。其反演数据表达式如下:

式中:G——Jacabi矩阵;

Δd——观测数据d与正演理论计算的值d0之间的残差向量;

Δm——初始模型的m的修改向量。

对于所得的三维数据体,将其进行三维网格化处理,计算每个网格内电阻率值。在传统阻尼最小二乘反演过程中,反演参数过多会使得反演模型复杂化。Sassaki对最小二乘反演模型进行光滑约束,进一步提高了模型的稳定性。其中对于模型修改量Δm的求解公式如下:

式中:C——模型光滑矩阵;

λ——阻尼因子。

1.3 土壤分层探测地球物理条件

由于地质、气象以及生物等因素作用,土壤普遍表现出分层次结构。不同层位的土壤质地、含水性等性质不同,进而导致其电阻率存在一定的差异,通过绘制视电阻率剖面图,初步判定土壤层的分层特性;结合二维反演也可获得电阻率剖面图,计算并绘制电阻率一阶差分曲线,分析曲线的特性进而判定土壤层的分层结构,同时也是对前期的判定进行对比和检验;最后进行三维联合反演,获得研究区电阻率等值面模型图,进而对地下介质电阻率空间分别规律有直观地了解,达到地下三维可视化精细展示的要求,即可以有效、准确地获取土壤层位信息。

2 现场探测实践与分析

2.1 现场测线布置

测区位于安徽淮南某校园内,测区土壤层总厚度在13.1m左右,土体除人为成因外,其余为碎屑堆积成因、洪积成因以及冲积成因。现场共布设了两条测线,每条测线有64道电极,电极距均为2m,每条测线长126m,线距20m,现场测线布置如图1所示。

2.2 数据采集

图1 现场测线布置

现场采用AM法进行数据采集,即为点电源(电极A)供电,供电电极B置无穷远、N作为参考电极,测量电极M的电位。在参数设置中,恒流时间设为0.5s、采样间隔设为50ms、单正激发。共采集量条测线数据,经检验,数据质量合格。

2.3 数据处理与分析

使用WBD处理软件分别对测区两条测线所采集数据进行解编并导出AGI(urf文件)、RES(inv文件)和SUF(dat文件)三种文件。首先用Surfer软件对SUF文件进行数据进行视电阻率剖面成图,如图2(测线2未展示),初步判断土壤层的划分结构;运用RES2DINV二维反演软件对inv文件进行二维反演,同样可得到两测线反演电阻率剖面图,可对其结果与Surfer所成等值线图分析对比。并计算一定深度的平均电阻率,获得平均电阻率曲线,运用一阶差分法计算一阶差分值后进行一阶差分曲线成图;最后,用EarthImager3D三维处理软件对三维数据体进行三维联合反演,可获得不同三维电阻率等值面图,便于直观地判断和验证土层的厚度。

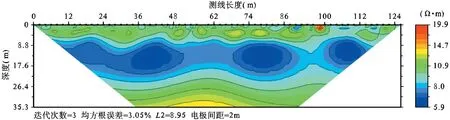

图2 测线1视电阻率剖面图

通过对比分析两测线视电阻率剖面图,因为土壤层视电阻率差异较为明显,对于土壤层次结构有了初步的划分。平均深度在0~1.6m范围内,表土层因含人为所置的杂土,整体分层性不佳且表现为相对高阻,平均视电阻率11.2Ω·m;平均深度在1.6~4.5m范围内,视电阻率值减小;平均深度在4.5~6.5m范围内,该层土层的平均视电阻率9.2Ω·m;平均深度在6.5~13.1m范围内,该土层视电阻率达到最小值,在8.2~8.8Ω·m小范围内波动。在13.1m以下,由于风化岩体、基岩的影响,其视电阻率值随深度增加而显著增大。

通过对比分析二维反演电阻率剖面图,如图3所示(测线2未展示),可以直观地看出研究区土壤层的分层特性。电阻率变化特征明显,自地面以下,电阻率呈现高→低→高的分布,电阻率在4.9~20.2Ω·m范围内变动;在深度在1.6m、4.5m、6.5和13.1m有较为明显的分层现象,也验证上述分层结果。

图3 测线1二维反演图

通过统计二维反演所得的每一深度层位的平均电阻率,如图4所示(测线2未展示),可以获得每一测线下的每一深度层位的平均电阻率,以不同土壤层的表现出的电阻率差异为基础,通过对比分析所得的多条二维平均电阻率曲线可以较为准确地划分出土壤层次特性。

图4 测线1一阶差分曲线图

为更进一步精细地划分并确定土壤层的分层特性,本文基于一阶差分对每一深度范围内的平均电阻率差分计算,计算相邻深度层位的平均电阻率差,进而获得每一测线下的一阶差分曲线图,对比分析两测线下的曲线变化规律,获得以下结论:深度在0~1.6m范围内,为土壤的第一层,一阶差分曲线在1.6m深度处出现极大值,该层平均电阻率表现为相对中高阻;深度在1.6~4.5m范围内,为土壤层的第二层,该层平均电阻率较上层小,一阶差分曲线在4.5m深度处出现零值;深度在4.5~6.5m范围内,为土壤层的第三层,该层平均电阻率较小,一阶差分曲线在6.5m深度处出现极小值;深度在6.5~13.1m深度范围内,划分为土壤层的底层,该层平均电阻率最低,一阶差分曲线出现在13.1m处出现零值。

为达到地下三维空间可视化的目的,本文基于三维联合反演技术对研究区进行反演成图,该技术是联合研究区内所布置的两条测线,将二维成图跃变为三维立体图,效果图表现形式为三维电阻率等值面图,如图5所示。电阻率等值面图可以直观地看出所选取的不同电阻率在地下的空间分布规律,由于研究区土壤层电阻率普遍在8~10Ω·m所以选用电阻率为8Ω·m、9Ω·m和10Ω·m进行成图。电阻率为8Ω·m和9Ω·m的等值面在研究区有三处较为明显,且呈椭球状分布;电阻率为10Ω·m的等值面空间分布范围广,基本上覆盖全区,且等值面起伏较大。

图5 电阻率等值面图

3 结论

(1)电阻率成像技术在土壤分层特性研究取得良好的实验结果,运用视电阻率剖面可获得初步的土壤分层特性,二维反演可以对比验证所得出的土壤层的分成特性,运用一阶差分法绘制差分曲线图进一步验证土壤的分层结构特性;三维联合反演绘制的电阻率等值面图可直观地看出不同土壤层的起伏形态,并在验证土壤分层特性上得到了验证。电阻率值的大小可以反映土壤的其他物理性质,通过电阻率成像技术探测地下电阻率分布情况可为分析土壤层的结构、含水性等其他特性提供一种较为有效可行的途径。

(2)根据电阻率值的差异性,可划分四个层次,平均深度在0~1.6m范围内,表土层因含人为所置的杂土,整体分层性不佳且表现为相对高阻;平均深度在1.6~4.5m范围内,视电阻率值较上层减小;平均深度在4.5~6.5m范围内,电阻率较上层土壤电阻率小;平均深度在6.5~13.1m范围内,该土层电阻率达到最小值。而在13.1m以下,由于风化岩体、基岩的影响,其视电阻率值随深度增加而显著增大。