4种引诱剂对光肩星天牛的诱捕效果及种群数量评估1)

马维超 周艳涛 刘英胜 孟昭军 张爱军 严善春

(东北林业大学,哈尔滨,150040)(国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站)(衡水市林果病虫害防治检疫站)(东北林业大学)(美国农业部农业研究服务中心) (东北林业大学)

光肩星天牛(Anoplophoraglabripennis)又称亚洲天牛(ALB),隶属于鞘翅目(Coleoptera)、天牛科(Cerambycidae),是中国重要的林木蛀干害虫,被列入全国林业危险性有害生物名单[1-2]。在中国,光肩星天牛主要分布于东北、华北以及中部地区,危害包括杨属(Populus)、榆属(Ulmus)、柳属(Salix)在内的多种阔叶树种[3-5],造成严重的经济损失。光肩星天牛传入美国后,1996年引起30%以上的树木死亡,造成大约6 690亿美元的经济损失[6]。1998—1999年,欧盟成员国、美国、加拿大等国实施进口检疫新标准,为了防止中国出口木质包装携带的光肩星天牛传入其国境,拒绝与中国进行进出口贸易,给中国造成近250亿美元的经济损失[2]。

目前,国内外都在探索对该虫的预测预报方法及防治措施,对光肩星天牛现有的监测技术仍仅局限于使用望远镜或者攀爬受害木,检查产卵孔、羽化孔和幼虫粪便等,尽管这些监测技术的准确度很高,但是耗费人力、物力巨大。研发有效引诱剂,并将之与适宜的诱捕器组合,用来诱捕监测光肩星天牛的发生范围和趋势,是国际公认的有效手段。周艳涛等[7]前期研究发现植物源引诱剂Ⅰ(1-戊醇)和Ⅱ(2-戊醇)对光肩星天牛具有较好的引诱效果,在这2种引诱剂中分别添加其雄虫信息素后,均能增强其对该虫的引诱效果。掌握诱捕剂的有效诱捕距离及昆虫的扩散能力,是在对害虫种群监测及其危害防控过程中,制定合理方案和措施的技术关键。

标记-释放-回捕法又称标记释放回收法或标记释放再捕法,是指通过将捕捉的生物个体应用各种方法标记后,再释放回原种群中,最后再用回捕的方式,研究种群活动、生物特性和迁飞规律。扩散是昆虫从一个区域向另一个区域分散的过程,是一种有规律的、定向的活动,也是种群数量增长后其行为上必然产生的结果。通常,在昆虫生态学研究中,是以一定时间内昆虫移动的空间范围或距离来表示其扩散能力[8-12]。本研究借助标记-释放-回捕法,探究有效引诱剂与诱捕器组合对不同距离处光肩星天牛的诱捕效果,分析其对光肩星天牛的有效诱捕距离,掌握其种群数量变动规律,为监测光肩星天牛的发生动态和制定有效的防控措施提供科学的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验样地

标记-释放-回捕试验设置在河北省衡水市的滏阳河(37°36′10″~37°49′55″N,115°25′17″~115°51′12″E)和衡水湖(37°31′40″~37°41′56″N,115°27′50″~115°42′51″E)2个样地内,样地间距60 km,主要树种均为旱柳(Salixmatsudana),树龄分别为10、8 a,平均胸径分别为9.5、5.0 cm。

1.2 采集与标记光肩星天牛

2014年6月18—25日,于光肩星天牛的羽化高峰期,在滏阳河样地及周边旱柳上采集光肩星天牛964头,其中雌性381头,雄性583头;在衡水湖样地及周边采集光肩星天牛579头,其中雌性306头,雄性273头,共计人工捕捉光肩星天牛1 543头。用细毛笔分别在天牛鞘翅近基部涂上红色、蓝色或黄色油漆(福乐阁Dekso-plast 5,哑光,无味,丹麦),待油漆晾干后,备用。

1.3 引诱剂与诱捕器

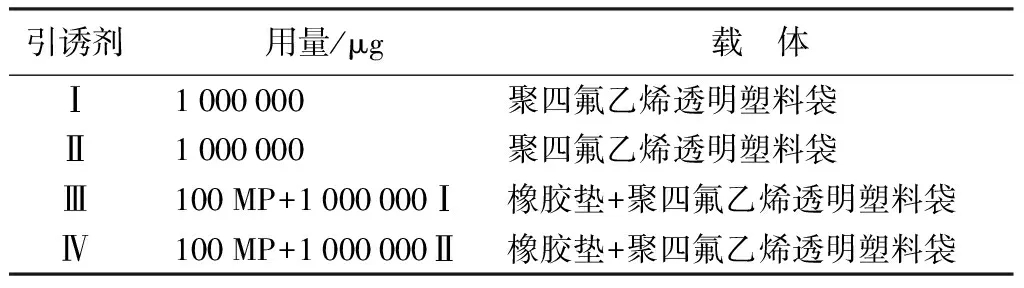

引诱剂为对光肩星天牛引诱效果较好的2种植物源物质Ⅰ(1-戊醇,≥99%,Sigma-Aidrich)和Ⅱ(2-戊醇,98%,Sigma-Aidrich),以及这2种物质分别与雄虫信息素的组合即分别为Ⅲ、Ⅳ引诱剂[13],其用量及载体见表1。诱捕器选用褐色改进型飞行拦截挡板式诱捕器[14]。

1.4 引诱剂诱捕距离的评估

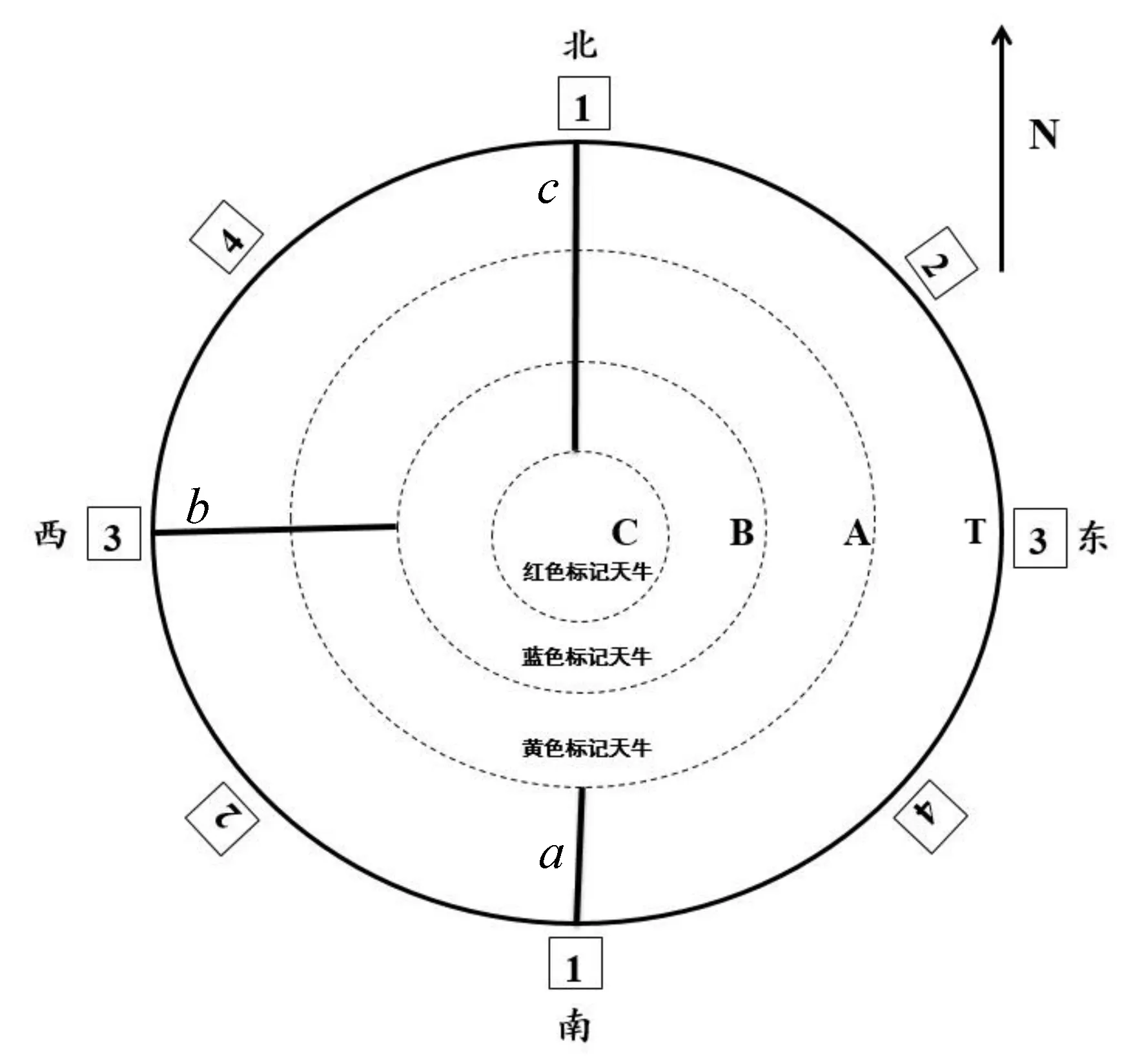

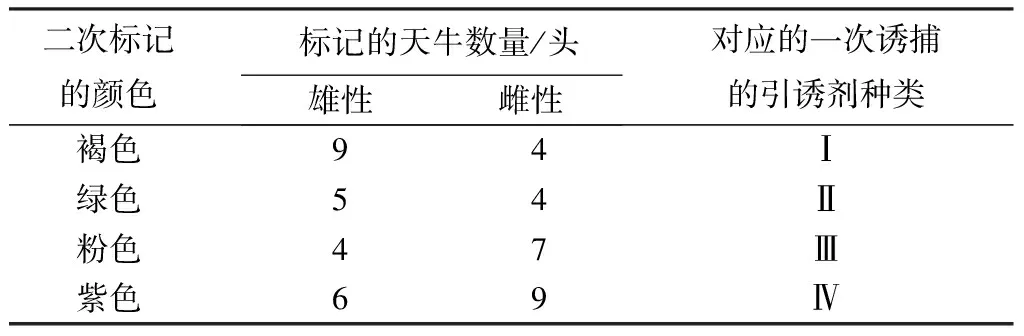

从6月26日到8月1日,在滏阳河试验样地中心位置,测量出半径分别为40、30、20、10 m的4个同心圆T、A、B和C,由A、B和C构成3个环形释放区(图1中虚线圆)。4种引诱剂诱捕器分别挂置在图1中T环线上的“1”、“2”、“3”、“4”的位置。释放区C半径为10 m,距4种引诱剂诱捕器的距离(c)为30 m;释放区B距4种引诱剂诱捕器的距离(b)为20 m;释放区A距4种引诱剂诱捕器的距离(a)为10 m。将红色标记天牛在C区释放,蓝色标记天牛在B区释放,黄色标记天牛在A区释放。在每个释放区的东、东北、北、西北、西、西南、南和东南8个方位上,分别释放雌、雄天牛各6头,每个释放区内释放的天牛总量为96头,3个释放区共释放288头。从释放后第2天开始,每天检查4种引诱剂诱捕到的天牛数量,区别标记与否,鉴定雌雄,分别记录。同时,将每次诱捕到的标记和未标记天牛进行二次标记释放。二次标记的颜色、数量及其对应的引诱剂种类见表2,释放雌雄天牛各24头,共计48头。按释放区C→B→A顺序,从正北方位开始顺时针向着其他7个方位逐渐释放,每个方位释放雌雄天牛各1头,时间间隔为1 d。在3个释放区C、B和A分别释放雌雄天牛各8头。诱捕试验持续5周。试验期间每4 d更换1次诱芯,并在更换诱芯时将各诱捕器顺时针方向移动一个挂放位置,即将正北方位的诱捕器移到东北方位,东北方位的诱捕器移到正东方位,以此类推,最后将西北方位的诱捕器移到正北方位,起到随机挂放诱捕器的效果。

表1 光肩星天牛引诱剂的组分、用量和载体

虚线圆表示天牛释放区,实线圆T表示诱捕器挂放位置;大写字母A、B和C分别代表不同释放区;小写字母a、b和c分别代表A、B和C释放区到诱捕器的距离,a=10 m,b=20 m,c=30 m;1、2、3和4分别表示4种不同引诱剂诱捕器。

表2 光肩星天牛二次标记的颜色、数量及其对应的引诱剂种类

1.5 光肩星天牛种群数量的评估

6月28日—7月28日,在衡水湖试验样地,以样地中心为释放点,在释放点的东、东北、北、西北、西、西南、南和东南8个方位上,分别释放红色标记的雌雄光肩星天牛各71~72头,共释放1 148头。将4种包含不同引诱剂的诱捕器分别置于离释放点10、30、60、100、150、200 m处诱捕点的8个方位上,共挂设48个诱捕器(4种诱捕器×2个重复×6个距离)。从释放后第2天开始,每天检查每种诱捕剂诱捕到的天牛数量,记录其标记状态。连续3 d以上不再诱捕到标记天牛时终止诱捕试验。试验期间诱芯的更换及各诱捕器位置的轮换方法同引诱剂诱捕距离的评估,共轮换7次。

根据光肩星天牛成虫在自然情况下寿命及扩散力的特性,本研究可以满足标记-释放-回捕法在建立方程时所需要的假设条件。根据Peterson提出的下式[11],计算试验样地内天牛的种群数量。

1.6 数据处理

借助Excel 2010统计诱捕到的标记和未标记天牛的数量,计算标记释放诱捕率、诱捕距离、种群数量,通过卡方检验分析引诱剂间诱捕效果的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同引诱剂对光肩星天牛的诱捕距离

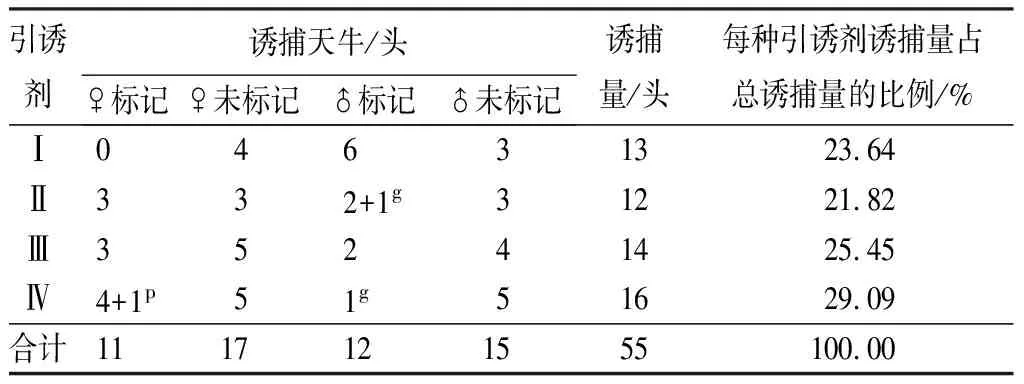

利用4种引诱剂共诱捕到光肩星天牛55头,其中无标记的32头,有标记的23头(见表3)。总回捕率为6.85%(23/336),占总诱捕量的41.82%。在诱捕到的有标记的23头天牛中,雌虫11头,占47.83%,雄虫12头,占52.17%;第1次标记释放的天牛21头,其回捕率为7.29%(21/288),第2次标记释放的天牛2头,其回捕率为4.17%(2/48)。添加雄虫信息素后,引诱剂Ⅲ、Ⅳ的诱捕效果略有提高,以引诱剂Ⅳ的诱捕效果最好,其诱捕量占总诱捕量的29.09%。但4种引诱剂的诱捕效果差异不显著(P<0.05)。

表3 引诱剂诱捕到的标记与未标记光肩星天牛的数量

表4 每种引诱剂诱捕标记天牛的数量及其占诱捕标记天牛总量的比例

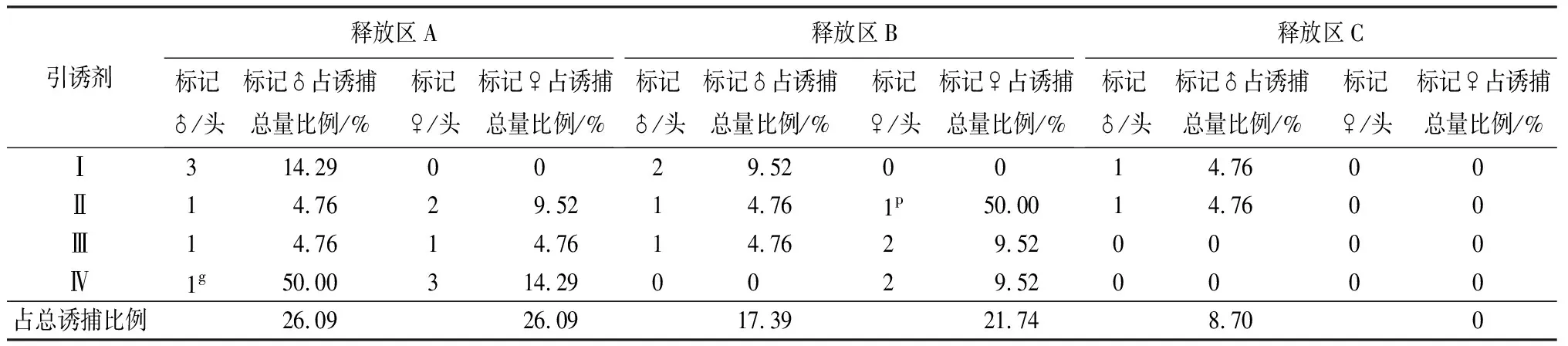

由表4可知,对于在A区释放的黄色标记天牛,引诱剂Ⅰ诱捕到雄性3头,占一次标记诱捕总量的14.29%,Ⅱ和Ⅲ诱捕到雄性各1头,各占一次标记诱捕总量的4.76%,而引诱剂Ⅳ没有诱捕到雄性标记天牛;Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ分别诱捕到雌性2、1、3头,各占一次标记诱捕总量的9.52%、4.76%和14.29%,但引诱剂Ⅰ没有诱捕到雌性标记天牛。对于B区释放的蓝色标记天牛,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ分别诱捕到雄性2、1、1头,各占一次诱捕总量的9.52%、4.76%和4.76%,Ⅳ引诱剂没有诱捕到雄性标记天牛;Ⅲ和Ⅳ诱捕雌性天牛各2头,各占一次回捕总量的9.52%,Ⅰ和Ⅱ引诱剂没有诱捕到雌性标记天牛。对于在C区释放的红色标记天牛,只有2头雄性天牛分别被Ⅰ和Ⅱ诱捕,各占一次诱捕总量的4.76%,其他2种引诱剂没有诱捕到标记天牛。

由表3、表4可知,Ⅰ和Ⅱ在3个距离处诱捕到的标记天牛总量相同,各为6头,诱捕到未标记天牛各为7、6头,即诱捕的总量分别为13、12头。Ⅲ和Ⅳ仅诱捕到在A区和B区标记释放天牛,天牛数量各为5、6头,诱捕到未标记天牛各为9、10头,即诱捕的总量分别为14、16头。诱捕到的标记天牛数量,在A区释放的占总回捕量的52.18%,在B区释放的占39.13%,在C区释放的占8.70%,表明4种引诱剂的有效引诱距离均在30 m之内,以20 m内的诱捕效果为好。

2.2 光肩星天牛种群数量的评估

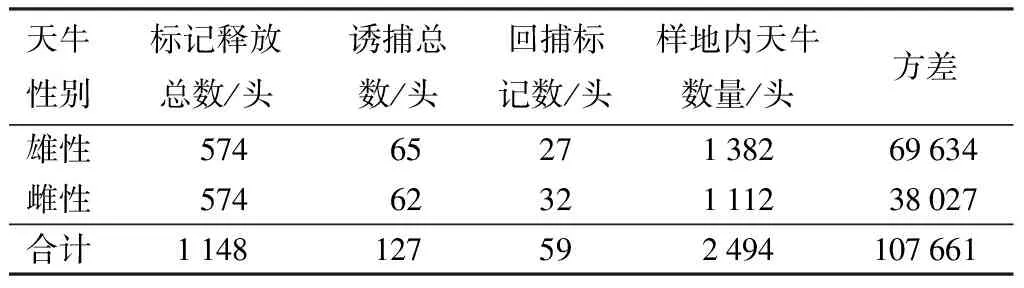

在衡水湖样地200 m范围内共诱捕到127头,其中回捕到59头,回捕率为5.14%(59/1 148),占总诱捕量的46.46%。在试验样地内,估算天牛总的数量为2 471头,其中雄虫1 382头,雌虫1 112头(见表5)。

表5 样地内光肩星天牛的种群数量

3 结论与讨论

光肩星天牛能危害多种阔叶树,分布范围广,从城市绿化带到山区和丘陵地带的林木上均有分布[15-16],虫情监测困难。引诱剂有效诱捕距离的确定可以为防治实践中确定诱捕器之间的距离和有效监测昆虫种群发生动态提供理论依据。黄照岗等[17]通过测定M-99性诱剂对松墨天牛(Monochamusalternatus)的有效诱捕距离,确定了悬挂诱捕器的间距为60 m。本研究发现引诱剂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ对光肩星天牛的回捕量,在10 m处占总回捕量52.18%,在20 m处占总回捕量39.13%,在30 m处仅占总回捕量8.70%。因此,4种诱捕剂的有效诱捕距离为30 m以内,20 m以内诱捕效果比较好。建议在实践应用中将诱捕器的间距设置为40~50 m。引诱剂Ⅳ的诱捕量占4种诱捕剂诱捕总量的29.09%,诱捕效果最好,优先推荐用于生产。本研究中引诱剂Ⅱ诱捕到的标记天牛3雌3雄、引诱剂Ⅳ(Ⅱ+雄虫信息素)共诱捕到标记天牛5雌1雄。余汉鋆[18]研究不同引诱剂对光肩星天牛的诱捕效果时发现,含有雄虫信息素的引诱剂对雌虫有最佳诱捕效果,植物源引诱剂与雄虫信息素混合会降低雄虫诱捕效果,与本研究结果一致。这可能是因为雄虫信息素在吸引雌虫前来交配的同时排斥其他雄虫,降低交配竞争。同时余汉鋆[18]研究发现,植物源引诱剂对光肩星天牛雄虫有较好的诱捕效果,与本研究引诱剂I诱捕到标记天牛0雌6雄的结果一致。因此,在防治实践中,同时设置引诱剂Ⅰ、Ⅳ诱捕器,可有效监测光肩星天牛2个性别的发生动态。

李国宏等[19]在2000年6月至9月末采用设置回捕点、人工捕捉并统计标记天牛的方法,研究了光肩星天牛种群扩散规律,回捕率为1.55%,发现其扩散距离超过1 000 m时标记成虫占所有回捕到天牛的17.69%,超过2 000 m的标记成虫占所有回捕到天牛的3.93%。本研究在滏阳河10年生旱柳样地30 m内总回捕率为6.85%,占总诱捕量的41.82%;衡水湖8年生旱柳样地200 m内总回捕率5.14%,占总诱捕量的46.46%。说明本研究采用的诱捕剂的诱捕效果较好,虽然调查范围仅在200 m以内,但回捕率相对较高。

害虫种群密度是监测其发生动态的重要指征。赵宇翔等[20]通过林间调查确定云南松林内松墨天牛发生程度最严重林分虫口密度高达3 600头·hm-2。本研究对衡水湖样地的踏查结果显示,样地内的旱柳为450~470株,光肩星天牛危害株率达100%,每株旱柳上当年新羽化孔为4~5个,由此推算样地内的光肩星天牛种群数量为1 800~2 820头。本研究采用标记释放结合引诱剂回捕法,估算出衡水湖样地内光肩星天牛的种群数量为2 471头,估算结果与实际情况相近,危害比较严重。由此可见,在实践中可利用标记-释放-回捕法监测光肩星天牛发生程度,以便适时适当地协调应用各种防治措施,防控光肩星天牛的危害,保护林分的健康。